【2023年度】早稲田実業学校初等部 学校説明会

<早稲田実業学校長の挨拶>

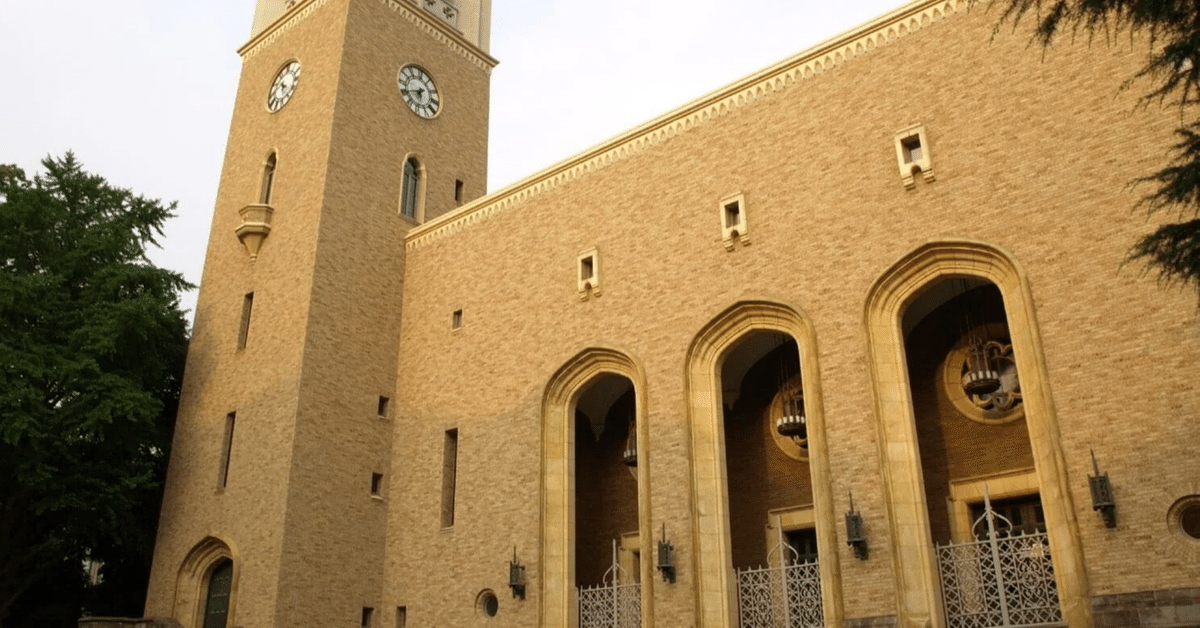

みなさん、こんにちは。早稲田実業学校学校長の村上と申します。例年ですと、早稲田大学の大隈講堂あるいは本校で説明会を開催し、早稲田大学の様子や本校の様子も見ていただくのですが、今年は昨年と同じく新型コロナウイルス感染症対策としてウェブでの説明会となりました。本校での教育、学校生活の様子をご理解頂けるよう様々なコンテンツを用意致しました。もどかしさをお感じになるかもしれませんが、こういう状況下でのウェブ説明会であることをご理解頂けますようお願い申し上げます。

さて、早稲田実業学校は1901年に大隈重信によって設立されました。それから100年にわたり、早稲田の地で多くの人材を育ててまいりました。創立100周年である2001年に、早稲田から国分寺に移り、翌2002年男女共学の初等部開設という大変革を遂げて今日に至っています。2018年3月に、初等部1期生が初めて大学を卒業しました。これにより早稲田大学にとって小学校から大学までの一貫教育がようやく完成したことになります。

本校は、校是「去華就実」、校訓「三敬主義」に基づいた教育を行ってきました。外面的、表面的な華やかさを求めず、内面、実質そのものを大切にすること。そして、自分自身を含め接するすべての人、物、事に敬意を持ち、誠実に対することの大切さを説き続けてきました。この校是、校訓のもと、多くの優れた卒業生を世に送り出してまいりました。

社会は刻々と変化しています 先ほども述べましたが、小学校の入学から大学卒業までは16年かかります。教育とは射程の長い行為です。これは学校においてもそうですし、ご家庭においても長い道のりが続きます。来年2022年4月の初等部新入生が大学を卒業するのは2038年です。2038年の社会がどうなっているのか、彼らはどのような世界に社会人としての第一歩を踏み出して行くのか、10年後20年後の社会がどのようなものになっているのかを描き出す。そして、その時に生きる人々に必要な能力がどのようなものなのかを考え、それを目指した教育を進めていく。これが付属系属を含めた早稲田大学全体での教育の基本的な考え方です。

この考えに基づいて早稲田大学は2012年11月に 「Waseda Vision 150」を策定しました。早稲田大学は、1882年に創設されましたので創設150周年である2032年に向けての中長期ビジョンです。まさに、2032年の社会を前提に、その時代に求められる早稲田大学の姿、早稲田大学の教育研究の姿を描き出しそれに向けての工程表を作成しました。実は2032年を見据えた「Waseda Vision 150」でも充分ではありません。来週の初等部新入生が卒業する2038年は、さらに6年先です。早稲田大学は、未来にわたり世界で必要とされる大学であり続けるために、努力し変化し続けています。このしなやかさこそが早稲田大学が伝統を維持し発展し続けている理由です。

早稲田実業学校も同じ考えにたっています。もちろん、早稲田大学が建学の理念である教旨を大事にしているように、本校も校是、校訓を大事にしています。校是、校訓という軸をしっかりと保持した上で、しなやかに変換し続ける。伝統とは、変わらないことによって守られるものではなく、常に変化することによって作られていくものです。伝統の継承とは、「新たな価値を創造し続けることである」と言い換えることができるかもしれません。早稲田実業学校は常に変わり続ける学校でありたいと考えています。本校では、早稲田実業学校および早稲田大学のこのような姿勢に共鳴される方々と共に、小学校入学から大学卒業までの16年間の学びをしっかりと作り上げていきたいと考えています。

<初等部校長の挨拶>

初等部校長の森国です。どうぞよろしくお願いいたします。今年度の学校説明会は、本来ならば5月30日に早稲田大学の大隈記念講堂で実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの感染予防という観点から、昨年度と同様、ウェブによる説明会と致しました。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

早稲田実業学校は1901年に早稲田大学の創立者である大隈重信によって、早稲田実業中学として設立され、2001年に創立100周年を迎え、早稲田鶴松町から国分寺の地に移転し早実2世紀の一歩を踏み出しました。2002年に男女共学化とともに初等部を開校いたしました。早稲田大学系列校で初めて小・中・高・大16年間の一貫教育が始まり、今年度で20年目を迎えます。すでに4期生までの卒業生は大学を卒業し、社会へと羽ばたきました。これからの社会において、かかすことができない優れた社会人として活躍してくれるものと確信しています 。

早稲田実業学校の歴史の伝統は、校是に掲げる「去華就実」と校訓である「三敬主義」のもとに形成されてきました。校是の「去華就実」。上辺だけの華やかさではなく実を取る内面的な美しさを求める精神。校訓である「三敬主義」は、他者を敬い、己を敬い、事物を敬うことの大切さを説いてきました。謙虚で優しく自重自律し全てのことに敬いをもってあたる誠実な姿勢を示すものです。こうした理念を受け継ぐ初等部では、一人一人の個性を尊重し、体を鍛え、豊かな心を養い、確かな学力を身につけるとともに、自ら学び考え作り出し、表現する力を育て、人間性豊かな児童を育成することを教育目標に掲げています。

本校には、校風を愛し学ぶことを喜びとする多くの子供たちが集まるので、教師のきめ細やかな指導によって、初等部6年間で心も体も大きく成長していきます。子どもたち一人一人は発達段階に応じて強い意思力と集中力をもって努力し、個性の目をしっかりと伸ばしていくことができます。そして、受験勉強に煩わされずに中高等部に進みます。

中高等部での6年間で、世のため人のために自ら汗を流すことのできる心優しい人材を育成し、早稲田大学の中核となりうる調和のとれた人間教育を目標とし、文武両道に励み、 将来の目標をしっかり持ち、早稲田大学に進学致します。初等部の校舎は長い歴史と伝統を持つ中高等部と同じ敷地内にあり、校内には日々子供たちの新鮮な空気が満ちており、校庭では喜々として遊ぶ姿が見られます。

高い志を持つ中高等部の生徒が勉強やスポーツに励み、さらに早稲田大学に進んで活躍する姿に、子供たちは自分の成長した姿を重ね合わせ、将来に対する夢や希望を次第に明確にしていきます。初等教育では、教師が子どもに与える影響には大きなものがあります。信頼関係は生涯の支えとなります。本校の全教職員は、子どもと保護者の皆様に誠実に向き合い、将来社会に多くの貢献をなしうる人格の育成を目指し、全力をあげて教育活動に誠心誠意取り組み、子どもたちを「ゆっくり、じっくり、しっかり」と育てて参ります。お子様のご入学を心よりお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。

3.目指す児童の姿

みなさん、こんにちは。教務部主任の斎藤です。どうぞよろしくお願いいたします。一昨年末に発生した新型コロナウイルスの影響はおよそ1年半たった今なお予断を許さない状況が続いています。

学校の当たり前は大きく変わり 児童は制限がある中での学校生活を余儀なくされています。ただ、厳しい状況の中でも、児童は笑顔を絶やさず、友達と支え合い高め合いながら毎日をたくましく過ごしています。活気に溢れる児童の姿から、学校の主役が児童であることを日々実感しております。学校にとって主役である児童がなくてならないように、友達と学び合い高め合い、共に成長する場所である学校もまた、児童にとって大切でかけがえのない場所でありたいと思っています。

私からは、早稲田実業学校初等部の児童として過ごす6年間で、どのように成長して行って欲しいか、本校が目指す児童の姿についてお話いたします。なお、これからご覧頂く写真はすべて新型コロナウイルス以前に撮影したものです。予めご了承ください。

こちらの写真をご覧ください。1年生の授業の1コマです。自分の考えを一生懸命に伝えています。その姿は実に真剣で熱意に溢れています。「伝えたい」という一生懸命さが伝わってきます。さてここで1つ、ご視聴の皆様に考えていただきたいことがあります。この伝えたいという一生懸命さは、いったいどのようにして生まれるのでしょうか。ここで大切なことは、教室は1人で学ぶ場ではなく、みんなで学び合う場であるということです。

発言という視点で捉えれば、伝え手の先には聞き手がいるのです。一生懸命伝えている友達の方を向き、友達が何を伝えようとしているのか考えて「そうそう僕も一緒」「ええ?私と違う」「こういう考え方もあるのか」など、うなずいたりつぶやいたりしながら豊かに反応して共感的に聞く姿が、「伝えたい」という思いをより豊かなものにして行きます。自分の話を真剣に聞いてくれる友達がいるという、聞いてもらえる喜びが、自分の思いや考えを友達と分かち合いたいと言う、伝える意欲につながるのです。

聞くことは、自分と友達をつなぐ見えない糸を紡いでいくことです。その糸を太く強く育んでいくことが、学習面の相互理解に止まらず、お互いを認め合う信頼関係作りにもつながります。このように「聞くことを大切に出来る子」が本校の目指す児童の姿の1つです。

さて、学校生活を送る中で子どもたちは物事の上辺だけでなく本当の楽しさに気づき、たくさんの楽しみを経験してほしいと思っています。ここで言う本当の楽しさとは、ただ楽しいというその場限りの刹那的なものではありません。やっている途中は苦しくて辛いことがたくさんあるけれども、その苦しさや辛さを乗り越えることで出会える達成感や充実感といった、深く心に刻まれて糧になる楽しさのことです。

様々な自分らしさを持った仲間と共に学び合い高め合いながら過ごしていく学校では、時には辛さや苦しさを伴う、我慢を求められることもあります。また、誰しも苦手や嫌いを1つ2つ抱えているものです。その苦手や嫌いに立ち向かうことは、やはり辛く苦しいものです。そのような辛さや苦しさに直面したとき、その場の楽を得るために目を背けて諦めるのか、それとも目の前の辛さや苦しさに対してしばし我慢し、じっと正面から立ち向かうことで乗り越えた先の楽しいを見つけるのか。本校が目指すのは、後者の「粘り強く努力することのできるたくましい子」です。

困難を乗り越えて得た達成感や充実感は、大きな自信になります その自信が次の挑戦への意欲を生み、さらなる成長への1歩になるのです。これまでお伝えした「聞くことを大切にできる児童」 「粘り強く努力できるたくましい児童」を実現するために、もう1つなくてはならない姿があります。

それは、「他者を尊重し、お互いを寛容な姿勢で共感的に受け入れ合う認め合いの姿」(他社を尊重し、認め合える子)です。最初に申し上げた通り、学校は友達と学び合い高め合い共に成長する場所です。友達は共に助け合い支え合うチームメイトであり、互いに競い合い磨き合う良きライバルでもあります。時に意見がぶつかり喧嘩になることもあるでしょう。また、友達の活躍を羨み、素直に喜べない時もあるかもしれません。その時寛容な姿勢で相手を共感的に受け入れられたら、自分自身もまた、友達から同じように共感的に受け止められ、認めてもらうことができるようになるものです。また、友達に認めてもらえることが自身への大きな安心と自信をもたらすようになります。こうして広い心で相手を受け入れる姿勢とそこに育つ安心と自信が、「聞くことを大切にできる姿」 「粘り強く努力できるたくましい姿」につながるのです。

最後に本校には「三敬主義」( 他を敬し己を敬し事物を敬す)という校訓があります。これは、本校の基礎を築いた天野為之が唱えた「敬をもってあたる」という本校の伝統の誠実な姿勢を示すものです。今回お話しした、私たち早稲田実業学校初等部が目指している「聞くことを大切にできる子」「粘り強くたくましい子」「他者を尊重し、認め合える子」はまさにこの三敬主義の校訓に基づくものです。子供を育てるにあたっては、ご家庭と学校が一緒になって歩みを進めていくことが大切です。本校の教育活動に多くの方からご賛同をいただけることを、教職員一同心から願っております。私からは以上です。ご静聴ありがとうございました。

4.特色のある教育活動

では「去華就実」「三敬主義」の芽を育てる為の3つの特色のある教育活動についてご紹介致します。一つ目が低学年と高学年の学習と行事、二つ目が英語教育と国際交流、三つ目が希望者のプログラムです。本校のホームページにも学校案内パンフレットがございますのでそちらもご覧になりながらお聞き下さい。

まずは低学年の生活科で行われる自然発見の授業です。学校案内パンフレットの7ページをご覧ください。自然発見とは子供たちの生活の中にある身近な自然や環境を見つめ直して自ら働きかける活動です。例えば春や夏の季節であれば何を友達に紹介していると思いますか。アジサイ、ダンゴムシ、アゲハ蝶の幼虫等自分の言葉で夢中になって伝えている場面が目に浮かびます。初めは実物を見て触れて耳をすまして嗅いで時には味わったりしながら色々な角度から観察し物を正しく見る目を養います。

すると「あれ」「どうして」「なんだろう」「不思議だな」という疑問が生まれます。そこでみんなで話合いながら考えあうと「なるほど」「あ~分かった」と自分では気がつかなかったことや物事の本質に迫る深い学びに繋がります。このように自然を対象にみんなで学びあう過程を通して自然に親しみ仲良くしようとする気持ち、それから知的好奇心や内面的な美しさ等それぞれの個性の芽を伸ばしていきます。

それから入学すると鉛筆削りにも挑戦します。一年生の筆箱に入っている鉛筆は鉛筆削りで削ったものではありません。自分の小刀で削った鉛筆です。今の世の中危ない物には触れない・近づかない・持たないといった考え方もございますが、本校ではまず自分の手と頭を使って体験することやなぜ危ないのかを考えることを大切にしています。誰もが初めから上手に削れません。

でも諦めないで心を込めて練習すると「どうしてうまく削れないのだろう」と自問自答する自分、「どうしたら上手に削れるだろう」と創意工夫する自分、「こうすれば上手に削れるんだ」と成長した自分に出会えるでしょう。

相手の気持ちは彼と同様の体験をした自分しかわからない。ドイツの教育学者のシュプランガーの言葉です。上手に削ることが目的ではなく試行錯誤する過程を通して手の巧緻性を伸ばしたり正しい道具の使い方を覚えたりしながら新しいものを生み出す想像力の源を育むことを大切にしています。それから自信や自己肯定感を育むことで自分の成長を認められるだけではなく友達の成長を認めたり道具を大切にしたりする気持ちを育んでいきます。

続いて高学年の学習の特色について紹介します。高学年では低・中学年から行われてきた選科性を更に充実させています。五、六年の高学年になると理科・美術・音楽・体育・英語・書写・家庭科に加え算数・社会も選科になり専門の教員から学びます。それは子供たちにとって学習が分かりやすくおもしろくなり、学ぶ楽しさに気が付くので知的好奇心に火がつくだけではなく追及する気持ちが生まれ学びが深く広がります。それから教員も多くの目でひとりひとりの子を見ることで優れている点や課題を把握して共有できるのでその子の発達段階に合わせた教育活動を行います。

また初等部からスムーズに中等部に進学できるように初等部と中等部の教員が協力、連携して一貫教育を進めています。学校案内パンフレットの4ページを御覧下さい。例えば算数・社会の授業や英語の授業では中等部でも教えている教員がわかりやすく教えます。また初等部の子が自分の好きなことや夢中になれるものを発見するきっかけになるように高等部三年生が初等部の子と部活動で交流する機会もあります。このように初等部と中・高等部が協力して連携をすすめていく上で初等部の6年間だけで終わらずに12年間という過程で早実全体でひとりひとりの子供の成長を捉えていくことができます。では次に本校の二つの大きな行事について紹介します。

学校案内パンフレットの13ページ、14ページを御覧下さい。2学期に行われる運動会は日々の体育の授業を通して育んできた気力・体力・知力を基に切磋琢磨します。ここ2、3年はコロナ禍なので控えておりますが、騎馬戦や棒倒し等の団体競技では個人やクラス対抗で競い合う楽しさ、表現運動では一致団結する楽しさを味わいます。3学期に行われる学習発表会はクラスや学年で一年間の学習の成果を発表します。劇や芸などではなく朗読・群読や合唱を通して声の響きあいを大事にしながら表現します。この二大行事は練習過程を通して自分と集団の成長を感じられるので充実感も達成感も高まります。

次に二つ目の英語教育と国際交流について紹介します。本校では一年生から英語の授業があります。一年生から四年生までは週一時間、五年生・六年生は週2時間で授業はすべて外国人と日本人教員にするティーム・ティーチングで行います。特に低学年や中学年では英語を学ぶよりも歌・ゲームやアクティビティを通じて英語に親しむことを重視しております。英語のカリキュラムについては早稲田大学の森田彰先生の監修のもと本校、中・高等部の英語科教員と協力して作成しています。

また各学期に一回早稲田大学異文化交流センターから留学生が訪れて文化や習慣の違いに触れ合う機会があります。毎年六年生は国分寺の街を英語で道案内する活動も行っています。16カ国26名の留学生の協力のもと習った英語を実際に使う絶好の機会となります。それから早稲田実業学校では小・中・高等部の12年間を通して海外研修のプログラムを準備しています。その内、初等部では夏休みに希望者が参加できる国際交流プログラムを3本用意しています。学校案内パンフレットの11ページ、12ページを御覧下さい。

一年生から三年生の低学年生にはハワイのホノルル市内にあるミッドパシフィック高のサマープログラムがあります。ゲームや演劇など体を使いながら英語を楽しく学んだりウクレレやフラダンスにチャレンジしたりしてハワイの文化にも親しみます。4年生から6年生の高学年にはスイスで最も伝統があるモーニングスクールのひとつであるローゼンベルク高のサマープログラムがあります。それから6年生を対象にオーストラリアホームステイの旅があります。ここで参加した6年生の子の感想を紹介します。ホストファミリーの家の中での暮らしは印象的だった。最初私が手伝おうとすると毎回「いいのよ、いいのよ」と返された。言葉が伝わっていないのかなと心配だった。しかしそれは私がホストファミリーの気持ちを考えていなかったからだった。ホストファミリーにはMay I help you?ではなくCan I help you?というと伝わった。May I help you?は「なにかお手伝いしましょうか」というニュアンス、Can I help you?は「何かお手伝いすることはありませんか」というニュアンス。私も「何かお手伝いしましょうか?」と聞かれたら「大丈夫です」というだろう。大事なのは英語の上手い、下手ではなく自分の具体的な意思をはっきり言うことなのです。このように英語でコミュニケーションを図ったり異文化を体験したりすることを通して習慣や価値観が異なる人の存在に気が付きます。何事も自分と違うから、今までと違うからといって受け付けないのではなく違いを受け入れることが将来の豊かな人間性や社会性の基礎を育むことに繋がります。また7月・11月には5・6年生を対象に台湾の私立小学校の薇閣小学校とホームステイのプログラムもあります。7月には薇閣小学校の児童が本校を訪れ11月には本校の児童が薇閣小学校にお世話になりアジアの文化交流を図ります。現在は実際の交流体験ができないのでSkypeを使ってオンライン交流を行っています。最後に3つ目の希望者のプログラムについて紹介します。学校案内パンフレットの9ページ・10ページをご覧ください。本校では受験教育のない一貫教育のもと、自分の好きなものを発見して伸ばしていけるように多種多様なプログラムを準備しております。命めぐる街南三陸フィールドワークでは宮城県南三陸町に親子で宿泊しながら海や山など自然環境に加え人の暮らしや循環型社会について学びます。ひとつの地域に腰を下ろし、テーマに沿って現地の人々から様々なことを学ぶ活動をフィールドワークと呼んでいます。プランクトンの採集や魚類の解剖実習も行ったり震災遺構を巡り津波の被害を肌で感じたりして日本の明るい未来を考える体験型学習です。早実トライアスロン教室では日本トライアスロン連合の協力のもと、スイム・バイク・ランの三種目の練習に励みます。普段の水泳の授業にはないゴール地点を確認しながら泳ぐ練習やスイムからバイクへ種目が切り替わるトランジションという切替の練習を通してトライアスロンの楽しさ・面白さを体感しました。親子で学ぶ創立者大隈重信と故郷佐賀では大隈公の故郷の佐賀や天野為之先生の故郷唐津を訪れ早稲田の歴史や建学の精神を学びます。ここで参加した子供の感想を紹介します。大隈公の生家の勉強部屋にはごっつん柱がある。お母さんが居眠り予防に柱をわざと出っ張らしたようだ。ごっつんしてみたら本気で痛かった。教育熱心なお母さんもすごいし、ちゃんと勉強した大隈公もすごい。先生の立派な話や業績を学んだことはあったけれど「へー」と思うエピソードを知ることができて大隈公がすごく身近に感じられて嬉しくなりました。最後になりますが、私たちの夢は初等部・中等部・高等部そして早稲田大学までの一貫教育を終えた子が世の中を先導し社会の中核を担う人材に成長することです。それから将来ひとりひとりが幸せな家庭を築いて幸せに人生を歩むことです。そのために早稲田の出発点である初等部で学びませんか。お子様が初等部時代から築いてきた信頼できる仲間と共に政治・経済・芸術・スポーツ・化学・社会等それぞれの得意分野を生かして世の中の役に立つ人材になることを夢見て早稲田実業学校初等部の歴史と伝統を作っていきましょう。

ご清聴ありがとうございました。

5.初等部1年生の1日の生活

生活指導部のイワキです。私からは一年生の一日の生活を具体的に紹介します。現在早実初等部ではコロナウイルスへの感染防止を徹底しています。これからご覧いただく写真はコロナ禍以前のものです。マスクやパーテーション等をしていない頃の写真ですがご理解ください。まずは登校です。早実初等部は国分寺にあります。一年生といえど自立を求めています。自分の足で一人で登校できるということを大事にしています。 したがって特段、学区域というものは設けていません。多くの子は国分寺駅より徒歩で通っています。子供たちは朝7時45分から8時頃に学校に到着するよう家を出ています。一年生は入学前の登校練習を活かし通学初日から親の手を離れ自分の力で通います。国分寺駅から学校までの道のりには朝と帰りに教職員が立ち安全指導を行っています。学校に到着すると子どもたちは「ピッ」をします。これはメール配信サービスで保護者の皆様に登校を知らせるメールが送られます。通学はかなりの体力を必要とします。ランドセルを下ろすとほっとした表情が見られます。まずは荷物を片付けたり、トイレや水飲みを済ませたりします。支度を終えたら教室や中庭で遊んで過ごします。お世話好きの6年生がいっしょに遊んでくれたりもします。授業の様子です。本校では子供の興味や集中力等に合わせフレキシブルに時間割を組み立てています。子供たちのリズムに合わせじっくり丁寧に学びをすすめています。担任を中心に実物や活動を通して体験的に学びます。専門性を活かすため一年生では音楽・英語・体育・美術が専科授業となっています。それぞれ専科教員が指導にあたります。授業を通して、挙手をすること・発言をすることに加え、丁寧に書くことや、よく聞くこともじっくりと習慣化させます。みんなで考え、議論をするための学びの基礎を身につけてまいります。休み時間です。子供の安全を確保し、また遊びを通して関わり方を学ぶために一年生のみで中庭を使い元気に遊びます。中庭中央には遊具が設置されており人気があります。いつも教育補助職員が子供と一緒に遊んでいます。子供はどんな遊びにしようかと意見を出しあったり、順番などを調整したりするなど子供同士のやりとりを通して、関わりの基本を得ていきます。保健室の様子です。ケガや病気に対応します。職員二名がいます。保護者の皆様にはいつでも連絡がつくように心がけていただいており、お子さんが発熱をするなど学校から一人で帰せないときにはお迎えをお願いしています。早稲田実業学校にはスクールカウンセラーが常駐しており、必要に応じてカウンセリングも行なわれています。お昼はみんなで給食を食べます。給食は校内にある厨房で作っています。毎日新鮮な食材を調達し、作り立ての給食を提供しています。出来上がった給食はワゴンに乗せられ、教室前まで運ばれます。配膳を終えたら教室で一緒に食べます。食は体づくりの土台です。指導を重ねることで個人差はありますが次第に好き嫌いは減っていきます。どの子も給食を楽しみにしており、よく食べています。メニューはさまざまです。栄養士が工夫を凝らした献立を用意しています。食物アレルギーに対しては特定原材料表示、つまりアレルギー成分を示した表をもとに各ご家庭で似たようなものを用意してもらっています。代替食は提供しておりません。14時半ごろ下校となります。直接習い事へは行かない約束となっています。帰りも「ピッ」をしています。メールを使った連絡サービスは行事での連絡や登下校時刻の変更等緊急の場合も使用します。なお本校では通話ができる携帯電話やスマートフォンは持たせておりません。仲間と共に楽しそうに帰路についています。この下校が最も気の緩むところです。安全やマナーを身につけさせるためには低学年での学習が大きな力となります。家庭での協力もいただきながら指導を重ねています。一年生では担任が随時国分寺駅まで付き添い、現地で指導も重ねています。こうして一年生は早実生活をスタートしてまいります。以上、具体的な一年生の生活をお伝えしました。

6.入学試験について

毎年多くの皆様からご関心をお寄せいただいていること、大変嬉しくありがたく思っております。心より御礼申し上げます。

さて私たち教員は日々授業を通じて子供達と様々なやりとりをしています。教室で子どもたちの姿を見ると学習と生活が密接に繋がっていることを改めて感じます。例えば授業での聞くという動作、学習指導部からの話にもありましたように本校では話を聞くことを大切にする子を一つの目指す児童の姿としています。話し手の顔を見てうなずきながら聞く子は友達と良好なコミュニケーションを図る大切さを知っています。相手意識を持って聞くことが自分の成長に欠かせないことを体感的に学んでいるのです。

また学習事項を深く理解するためには姿勢を崩さず、じっと集中して聞くことも欠かせません。一つの事に粘り強く諦めずに取り組む習慣がないと最後まで集中して話を聞くことは難しいものです。これらはすべて幼少期から少しずつ着実に習慣化されるものです。

子供達は挨拶を通じて人とつながる喜びを知るものです。つらいことや厳しいことがあってもひたむきに取り組み続ける姿勢はその後の学びを支える確かな土台となります。

こうした子供たちは初等部入学後も知的好奇心を持って自分の気持ちを精一杯表現したり、友達の良さを素直に認めたりしながら多くの学びを吸収し、自分自身の健やかな成長へと繋げていきます。本校受験をお考えの方は是非ご参考になさってください。

続いて入学試験に係る今後の日程についてお話をいたします。昨年度からWebによる出願となりました。

本校ホームページのWeb出願サイトにアクセスしていただき募集要項をご確認の上、出願手続きをしていただきます。その際インターネットへの接続環境とプリンターが必要になります。

ご自宅でWeb出願ができない場合はご連絡ください。出願期間については9月1日から9月28日までの間にWeb上にて出願をしていただきます。なお出願書類については郵送、簡易書留での必着といたします。10月1日、10月2日に郵送をしてください。続いて入学試験についてです。募集人員は2016年4月2日から2017年4月1日までに生まれた方を対象に第一学年のみ108名を募集いたします。試験は一次試験、二次試験の二次選抜で行います。

一次試験は11月1日から11月5日までの5日間のうち1日を指定して実施いたします。試験は本人のみを対象に生活・運動・認知・情緒・創造性などを見取る考査を行ないます。試験当日は交通機関の遅れなどトラブル時の対応についてお伝えするテレホンサービスがございます。詳細につきましては一次試験実施要項にてお知らせを致します。

なお一次試験の合格発表は11月7日午前8時からWeb上にて行います。続きまして二次試験についてです。二次試験は11月8日から11月10日の3日間のうち1日を指定して実施いたします。面接は本人および保護者に対して行います。二次試験の合格発表は11月12日午前8時からWeb上で行います。私からは以上となります。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?