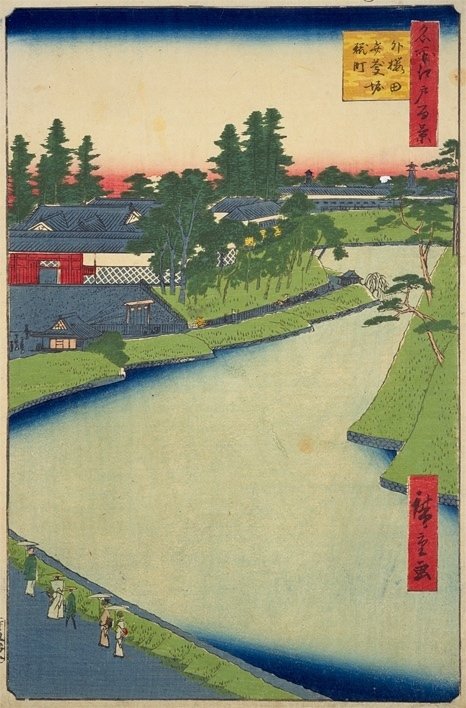

「外桜田弁慶堀糀町」−井戸が名所担ってます!−『名所江戸百景』

今日はひとまず期末課題の前半戦が終わりました。

あとは試験一つとレポート二つ残すのみ!

残りのレポートが難関なんですがね、、。

明日はやっとフランス語に取り掛かれる気がする!

そんな今日も広重。

今回は『名所江戸百景』の「外桜田弁慶堀糀町」です。

絵のほとんどを川面が占めていていますが、目を惹くのは左下の人々の列。

静粛な列を成していてみんな同じ団体であるかのような統一性を持っています。

そして傘を差しているので雨が降っているのかな?

彼らが傘を差していること以外はこの絵では雨が降っている様子は伝わりません。

もしかしたら雨は降っておらず、日差しを遮っているだけかもしれませんね。

また、左うえの方に赤門が見えますね。

これは昨日やったどこかの国の家の娘が嫁いだ証として朱塗りされる門のこと。

この家が何家かは私にはすぐにはわかりません。

この朱塗りの門は近江彦根藩井伊家上屋敷であるらしい!

このほぼ真ん中にある「彦根藩井伊家上屋敷跡」とある場所がまさに絵の赤門のある場所でありますが、ちょうど桜田門駅にあたる場所からこの絵の画角が捉えられているということになります。

この絵の注目ポイントは赤門前にある小屋と井戸。

小屋は辻番所という監視場所のこと。

まさに彦根の辻番所に関しての記事がありました。

辻番所は城下町への侵入者をチェックをする機能を果たしていました。

政府がやったことではなく、大名や旗本が自ら置いたものであるそう。

江戸時代、辻斬りが横行したことから寛永六年(一六二九)に江戸市中の武家屋敷町の辻々に設け、辻番人を置いて路上や一定地域の警備をさせた番所。町方で辻番所にあたるものは自身番である。

こっちの方が詳しい説明だったので載せときます。

まさに絵では門の目の前なのでしっかり警護されているのがわかります。

その横にある三つの球が吊られている井戸は櫻の井という井戸。

櫻の井を描いた作品はほかにもあるようです。

「東都三十六景 外さくら田」歌川広重です。

多分ちょうど見えない場所に櫻の井は見えないけれど、柳の井は正面に見えますね。多分柳の井に降りるまでに坂をちょっと降るので黒くなって土が見えています。

「江戸名勝図会 桜田」歌川広重です。

これもまた柳の井が正面に見えている絵ですね。

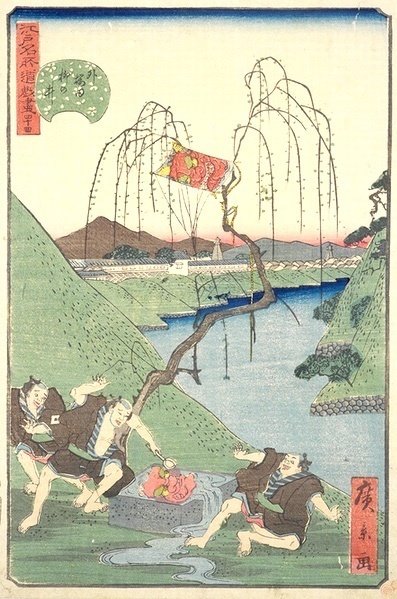

「江戸名所道戯尽 四十四 外桜田柳の井」歌川広景です。

これはまさに柳の井を描いたもの。井戸と言っても縄とバケツで吊るされたものではなく水が湧いているものも井戸なのですね。

ほとんど同じような画角で描かれています。

元々井戸があって、そこが江戸の名水が湧く場所として名所であったそう。

その井戸の近くにあった樹木の名にちなんでつけられたのが櫻の井や柳の井といったものであったようです。

因むと柳の井は井伊家の周りに沿った道を奥に進むと小屋があって、その右にある枝垂れた柳があります。その下にできているのがおそらく柳の井であると考えられます。

いろんな浮世絵と比べるとやっぱり面白いですね。

今日はここまで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?