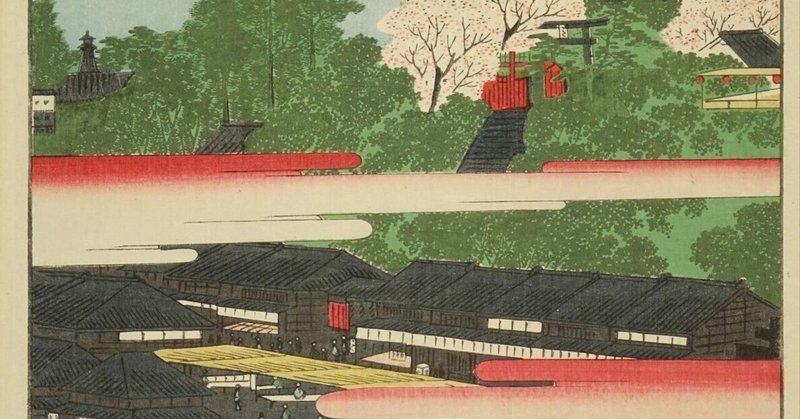

「市ヶ谷八幡」−ウェイ系江戸の若人の祭りウェイ↑−『名所江戸百景』

今日は期末試験を一つ一限でこなしてきました。

昨日はもう起きれる気がしなかったので寝ませんでしたのでいい加減に今日はちゃんと寝れるように早めに記事書き書きをスタートしようと思います。

出るのは深夜ぎりぎりだと思いますが、。

あと一つのレポートを残してもう少しで春休み!

弟が春休みに入っているのでその浮いた様子が鼻につくので「調子に乗んな」と毎回言っているという話はどうでもよくて、そんな寝てないアピールで高校生みたいなことしちゃう今日も広重。

今回は『名所江戸百景』の「市ヶ谷八幡」です。

今までの『名所江戸百景』にはなかったすやり霞の技法が使われています。

あと、これまでは日本橋、赤坂、溜池山王の辺りを描いてきましたが、突然の新宿区。東西線のラインで描いているのかな?

なんとも春のぼんやりした空気感が漂う印象を与える絵ですね。

この絵の桜が咲いているところには市谷八幡があります。

赤い欄間のようなところがそうです。

この旗が、八幡神とたいへん関係が深いのです。八幡は「ヤハタ」で、数多くのハタ(旗)を意味します。旗を高々と立てて、神のお出ましになる目印にしたのです。

八幡という名前の由来が分かります。

神からよく見えるように八つの旗を立てているのですね。

夜になると、旗が見えなくなって、神さまが迷うと困りますから、かがり火をたきます。この神火が、燈明になり、チョウチンになっていきました。

ヤハタ、つまり、遠くから見ても異常なほど多数の旗を、しかも、高々とかかげる必要は、どこにあったのでしょう。これはよほど遠くの神を、お呼びするためだったとしか考えられません。

夜になっても神が見えやすいように提灯を立てるということ。

提灯ってそんな役割があったのですね。

この説の次に、八幡信仰が日本の民族を形成するのに貢献していたという話もあります。

一つは、旗を目印にしてやってきた神様が木枕で休み、海から空虚船で帰っていったときにその丸木船は南系の人々が載っていたと言います。

正直何を言ってるのかよくわからないのが本音。

一応解説全文を載せさせてもらいます。

同じ宇佐では、例年、菱形池のマコモを刈って編み、木枕をつつんで、これを御正体と称したといわれています。この御正体は、年々新たにしますが、古い方を次々と別宮に移し、最後のところで空虚船【うつぼぶね】にのせ、海に戻すのです。

旗を目印に、はるか遠くからやってきた神さまが、木の枕でおやすみになり、やがて海から帰って行く。空虚船というのは、縄文時代に、南方系のひとびとが乗って、日本にやってきた丸木舟のことです。

おびただしくひるがえる旗やマコモ、海、丸木舟と続く一連の神事には、南方系の色彩が濃厚です。もしかしたら八幡宮に近い信仰形態が、すでに縄文時代にあったのかもしれません。

これがどう八幡と関係あるのか、神が来たときに八つの旗を目印にしてきたことしか出番がない気がしますが、もう一つの説行きます。

朝鮮の城に八流の幡とともに天下った神が日本の応神天皇であると名乗り、この神が八幡の祖神となる説。

八幡の神が北方から来たという説なので先程の南方から来た説とは対極しているのですね。

どっちかを定めることは日本の民族がどこから流れてきたのかを知ることにつながるということでもあるのです。

そんな八幡信仰のある市ヶ谷八幡は、太田道灌が勧請した鎌倉の鶴岡八幡宮の西方を守護神としたものとして立てられました。

道灌は文明十一年(1479年)に、市谷御門内に鶴岡八幡宮の分霊を、江戸城西方の守護神として勧請し、これを鶴に対して、亀岡八幡宮と称しました。

この鶴岡八幡宮のツルに対して亀を配したのです。

この亀岡八幡宮も江戸時代には天正時代の戦火で荒廃してしまったことがありました。

そのときにそのまま荒廃したままにするのではなく、個人がお直ししたでもなく、三代将軍の徳川家光からの支援を受けて建て直しすることができました。

またそれだけではなく、五代綱吉の母である桂昌院はこの神宮に神輿がないことを悲しみ、黄金を寄進したそう。

そんな公人の後ろ盾もあり、八幡信仰は現在にも栄えています。

また、お参りのおり、境内に立ちならぶ露店の品々を、残らず買い上げ、露天商を感激さたという逸話もあります。

このように人が集まる場所としての神社の役割を大いに果たしているのがよく分かります。

門前は繁華街として栄え、四谷と赤坂の往還で人がごった返していたとも言われています。

亀岡八幡宮の祭礼は江戸の中での随一の盛り上がりで、旗本に奉公する若者や町奴などでが参加しているのを町娘や武家の娘といった若者たちが見物しにきたとも言います。

そこは出会いの場でもあったと言われ、今でいう文化祭的な立ち位置なのかもしれないですね。

一応四谷と市谷亀岡八幡宮、赤坂が見えるような地図にしました。

結構遠回りな気もしますが当時の道がどうなっていたかによります。

相当歩いただろうとは思いますがこのエリアで人々が多く集まっていたのもこれまでの絵を見るとなんとなく想像できるきもします。

今日で『名所江戸百景』の日本橋、霞ヶ関エリアはおしまい。次からは両国浅草上のといったエリアを見ていきます。

春休み入ったら日本橋、霞ヶ関エリアに訪れてみたいと思っています。

やったらちゃんとレポします!!!

今日はここまで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?