「八つ見のはし」−一石橋の変換全然出てこないからイチイシ橋って打ってた−『名所江戸百景』

今日は一日何もなかったのでちょっとダラダラしてウォーキングして犬の散歩して今に至ります。

フランス語後でやろ。

これからテスト期間に入るのでしっかりせな!

そんな今日も広重。

今回は『名所江戸百景』の「八つ見のはし」です。

これはまた富士山の見方をどこからか模倣したかのような絵ですね。

近くに枝垂れた植物、おそらく柳?を配して、遠くに日本一大きな富士山を置くことで遠近関係の面白さを出しています。

中景に川を流すことでより富士山が遠く感じますね。

タイトルの「八つ見」というのは、この絵が描かれている場所が一石橋という橋なのですが、他の近くにある橋が全部で八つ見渡せることからその名がついたそうです。

他の橋というのが日本橋、江戸橋、銭瓶橋、道三橋、鍛治橋、呉服橋、常盤橋とこの一石橋の八つです。

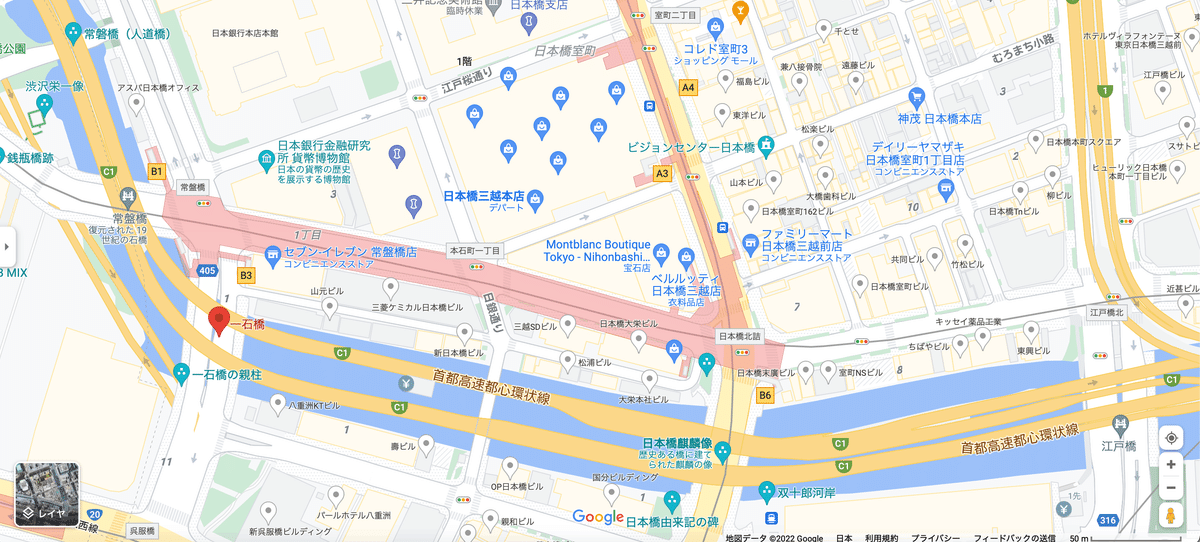

ちっさいですが、赤ピンが一石橋。その左上に常盤橋と銭瓶橋は水色のピンで示されています。

右に日本橋。そのもっと右に江戸橋が灰色のピンで示されています。

日本橋川に架かる橋が多いですが、上に載せさせてもらった記事には川が二つ交差するように流れていてその十字になった川の一番中央にあったのが一石橋だったのではないかと言われています。

ちょうど絵でも正面に横に伸びる川と、手前から奥にかけて伸びている川が交差しているということになるのでしょう。

この絵の描かれた場所である一石橋ですが、この橋の由来がちょっと面白いところから来ているので取り上げてみたいと思います。

落語の一つの噺にもなっている由来譚。

橋の両側にあった①呉服町の呉服屋の後藤という家と、②金吹町の金座御用の後藤という家が、地震で倒壊した橋を立て直すお金を出し合ったことから「五斗(ごと)と五斗(ごと)で一石だ」という洒落を効かせたことからその名が付いたと言われています。

本当はこの前にも続きにも話はあるのですが、橋の由来に関する部分を一部だけ抜粋しました。

また、この辺りは盛り場であったために迷子が多かったそう。

そのため、橋の南には「まよひ子のしるべ」と記された碑があるようです。

右側の面に書いてありますね。

今でいう渋谷のハチ公みたいな役割だったのでしょうか。

この絵は地理的な解読の面白さもある一方で画面で楽しむ配置の面白さがありますね。

視線の一番近いところに枝垂れた柳があるのと、一石橋の欄干と橋を渡る人の被る傘が描かれることでただの静かな風景ではなく人々が行き交う交通量の多い場所としての活気が感じられますね。

なかなか調べていて面白い絵でした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?