「両国橋大川ばた」−両国橋の大きさを際立たせているのは誰?–『名所江戸百景』

昨日深夜から春休みがきました。

周りは就活だし、私は勉強三昧ですし、遊ぶことを計画しにくい春休みです。

去年もっと遊びたかったなと思いますが、どう考えても無理でしたね。

自分のしたいことができる環境にいるだけでもありがたい時代ですね。

そんな時代の今日は東京は17000人越えのコロナ感染者数となってしまいお外にプラプラ行くことが厄介になってしまっています。

なので本当は太田記念美術館に「江戸の恋」を見に行きたいのですが原宿は道を通るだけで何かありそうなので初めてのオンライン展覧しようかなと思っています!

明後日までに行ける気しないなあ。

ネットでみよう。

そんな「江戸の恋」への未練を垂れ流している今日も広重。

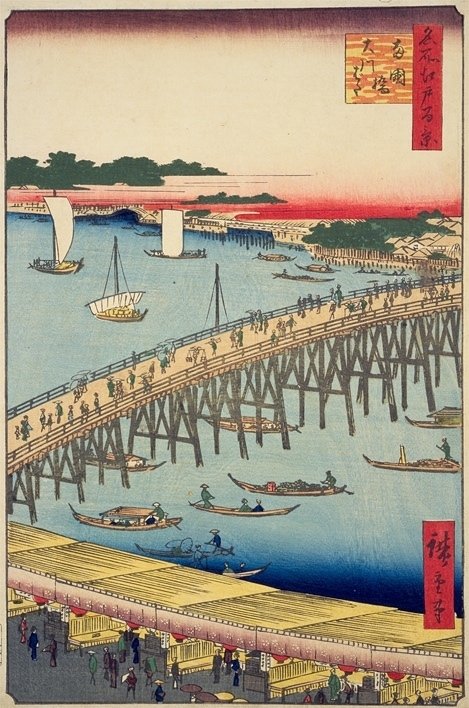

今回は『名所江戸百景』の「両国橋大川ばた」です。

今日から両国界隈に入ります!

この正面の大きい橋が両国橋ですね。

これのですねえ、隅田川(太い方)のセブンイレブン墨田両国三丁目店の左に架かる橋のことを示します。

両国橋は下総国と武蔵国を結んだ橋であったことから両方の国を架ける橋として名付けられました。

因むと黄色のJRである総武線は下総の「総」と武蔵の「武」が合致した名前です。千葉下総から三鷹武蔵を繋いでるからですね。

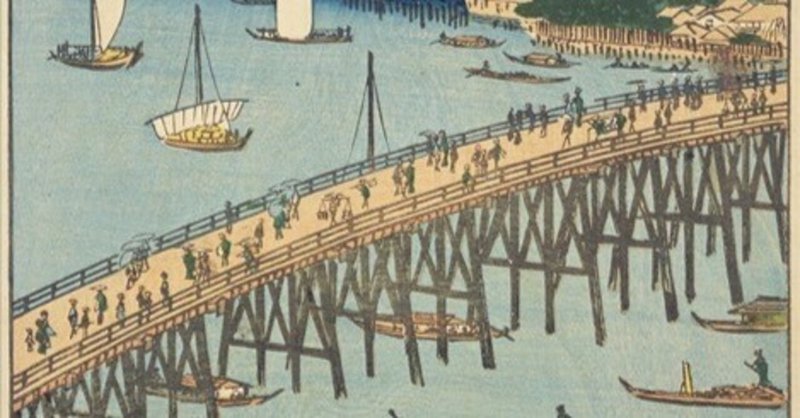

絵の両国橋の橋の下の林立した木材はよく浮世絵でも描かれる場所でありました。

屋敷船に乗った人々が花火を見ていたり、物を落としている様子が描かれています。

これからはこれは両国橋の下だと思って浮世絵を見ることができます。

隅田川は流れる場所によって呼び名が変わったそう。

絵に描かれる両国橋の架かるところの下流は大川と呼ばれていました。題名の通りですね。

確かに上の地図の中でも川の交差点であり他の橋よりも幅が広い印象です。

両国橋の北にある橋がちょこっと見えますが、これは御蔵橋という橋。

蔵前橋となっていますが、その左に赤ピンで浅草御蔵跡碑とありますのがそれの証拠。

両国橋の西河岸にあるのが両国広小路と呼ばれる区画。

この広小路は緊急時に火除け地となっていたそう。川も近いから安心ですね。

茶屋や料理屋、見世物小屋が並び、江戸随一の歓楽街だったそう。

明暦の大火後、1659(万治2)年に両国橋が架けられ、明和(1764~1772年)・安永年間(1772~1781年)頃から見世物・芝居小屋・茶店等が建ち並ぶ盛り場となった。『画報』は「明治五、六年頃迄は、此処、観物・芝居・辻講釈或は納涼・花火と、昼夜の遊興絶間なかりしなり」と記す。

明治初期まで歓楽街だったそう。

橋を使った人の往来が確実な場所があればそこで人々を立ち止まらせようとするのは賢いやり方!

今ではそのようなやり方はあまり見ませんが、商店街の出入り口に店を構えたりテーマパークの出入り口に飲食店を置いたりといったやり方でしょうか。

『浮世両国橋夕涼花火見物之図』 葛飾北斎です。

橋のこちら側の景色ですね。

いや確かに密だなあ。

食べ物がいっぱい屋台に並んでいるし、店の中でご飯を食べるようなスペースのある飲食店もあります。

盛り上がりがすごいんだから!!!

お店は藁のような屋根をして簡易的。

この屋根は葦簀張りといって葦の茎を編んで簀で囲う作り方のことであるらしい。

北斎の上の絵と今回の絵では広小路の描き方が違いますね。

まあ、メインがどっちなんだという問題もありますが広重の広小路は直線的。店の軒が連結している印象だと橋との直線性に統一感がありますね。

こっち側がごちゃごちゃしていないことで向こう岸との距離を感じて橋の大きさが際立つ気がします。

北斎の絵は広小路がメインですからね。比べようがなかったです。

橋の下と岸に近い箇所が深い藍色になっています。

まさにヒロシゲブルーと呼ばれた深い藍色ですね!!

今日はここまで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?