セルフ・リレーションシップという指標を作りました

こんにちは、Hakaliの小川です。

直近弊社ではAwarefyというアプリをリリースしました(最近の動向は是非Awarefyのtwitterアカウントをご参照ください!)

というわけで、Awarefyリリース含めて色々活動している弊社ですが、指標を研究するぞと意気込んで活動を始めた中で、「セルフ・リレーションシップ」という指標第一弾が(大枠)完成したのでご報告します。

その前に、この指標作成にあたっては、かなりの方に事前にサーベイご協力いただきました。本当にありがとうございました!ご協力くださった方でご要望あった方にはメールにて個別の結果を配信しておりますが、ご不明な点等あればこちらまでご連絡くださいませ。

「セルフ・リレーションシップ」とは

セルフ・リレーションシップは自分との関係性の良好さを測る尺度です。様々な環境変化が否応なく押し寄せてくる現代社会において、まずはベースとなる「自分との向き合い方、自分との関係性」を良好にしていこう、ということをコンセプトとしています。

【セルフ・リレーションシップとは】

過去の自分を受け止め、

現在の自分を大切にし、

未来の自分に期待して付き合えている状態のこと、

であり、我々はセルフ・リレーションシップがある状態を人生において望ましい状態だと定義しています。

セルフ・リレーションシップという指標が、自分を高める、自分と向き合うと言った時の一定の道標になってくれることを期待しています。

「セルフ・リレーションシップ」の構成要素

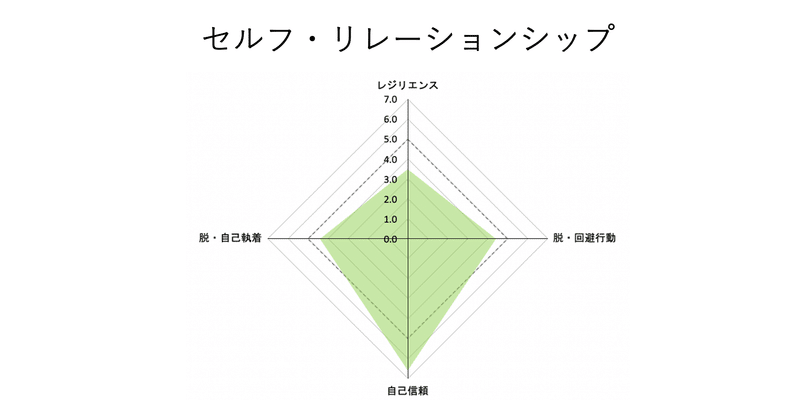

セルフ・リレーションシップは「レジリエンス」「脱・回避行動」「自己信頼」「脱・自己執着」の4つの尺度から構成されています。

各項目の解説は以下です。

レジリエンス

レジリエンスは、元々物理学の用語で「反発力」や「弾力性」を指していたものが、「ストレスを跳ね返す力」として心理学の世界でも使われるようになりました。レジリエンスが高いと、嫌なことやストレスがあったときにも、長期間無駄に引きずることなく立ち直ることができたり、時に落ち込んだとしても必要以上に落ち込みすぎないで済むようになります。

レジリエンスを高めるためには、自分の感情に気づき、その感情にとらわれないようなトレーニングをすることが大事です。

脱・回避行動

回避行動とは、目の前のストレスを避けるために、望ましくない行動をしてしまう傾向を意味します。もちろんストレスがかかっている際にバランスをとって「気分転換」することは問題ではありません。しかし、例えば暴飲暴食をしてしまったりふて寝したり、問題と向き合わずに逃げる行為をし続けることで、いつまでもストレスの根本原因が解決できないことは問題です。

回避行動が起こりがちな場合は、根本原因を特定して、一歩ずつ前向きに解消していけることが望ましいとされています。

「脱・回避行動」は、上記「回避行動の起こりにくさ」を数値化しています。数字が高いほど、回避行動が起こりにくい、ということです。

自己信頼

自分の行動によって未来を変えられる、主体的に行動しようと感じられる力を自己信頼と呼びます。自己信頼が低いと「何をやっても何も変わらない」「自分は何も成し遂げられない」と感じてしまうため、前向きに行動することがむずかしくなってしまいます。

自己信頼を高めるには、自分を受け止める(自己受容)するとともに、小さな目標の達成を繰り返していくことが大事だとされています。

脱・自己執着

自己執着とは、「自分はこうあるべきだ」という考えにとらわれてしまい、そのことによってストレスを受けてしまう傾向を意味します。あるがままの自分を認める、つまり「自己受容」できていないことによって起こります。もちろん野心的な理想や目標があって、そこに向かって邁進することは悪いことではありません。しかし、その際に他人への嫉妬心や理想と現実のギャップへの落ち込みといった、余計な感情を挟んでしまうことで結果的に目標達成へと向かうエネルギーを無駄にしてしまうのはよくありません。

自己執着が起こってしまう場合は、まず自分の状態に自分で気づき「自己受容」することが大切です。

「脱・自己執着」は、上記「自己執着の起こりにくさ」を数値化しています。数字が高いほど、自己執着が起こりにくい、ということです。

得点化

上記4つの項目を5点が平均、標準偏差が1の分布にてレーダーチャートでまとめました。得点の出し方については現状でも議論があり、少し修正するかもしれません。

項目間相関

各尺度の尺度間相関は0.2〜0.4程度です。もちろん全体的に低かったり高かったりする方もいらっしゃいますが、割とバラける傾向にありますので、必ずしも1つが低いから他も低い、ということではないです。

その他注意点

セルフ・リレーションシップは、あくまでも現状を知るための道具です。

低いことを嘆く必要はなく、自己理解の一助としてご利用くださいますと幸いです。また、自分の中での変化が大事ですので、他人と比べて高い低いを議論する必要もございません。

今は数字を眺めるくらいしかないのですが、尺度の組み合わせでの高さ低さによる特徴や、各項目どんな方法で高めていけばよいかといったことはこれから研究していきます。

「セルフ・リレーションシップ」の開発経緯

詳しくは下記をご参照ください。簡単に言うと、僕らは「個人の生きやすさ」についてもっともっと研究していきたいと思っています。

もちろんビジネスとして生き残るための設計はしていきますが、一番やりたいことはこの「個人の生きやすさの研究」だと思っています。まだまだ分かっていない、もしくは既に研究されているのに世の中に広まっていない、サービス化されていないことがたくさんあります。それをHakaliを通じてサービス化して、多くの人にお届けできたらと思っています。

また、アセスメントの作り方自体も設計から因子分析、モデルの評価まで今度改めてHakaliラボにて公開したいと思いますので、開発自体にご興味がある方も乞うご期待ください。

「セルフ・リレーションシップ」を受けるには

これだけ書いといて「で、どこで受けられるの?」ということなのですが、実はまだ準備中でして、弊社のAwarefyというアプリ上に実装予定です。8月には実装されると思いますので今しばらくお待ちくださいませm(_ _)m

「セルフ・リレーションシップ」を高めるには

セルフ・リレーションシップはわかったけど、どうやって高めていけばよいの?ということなのですが、こちらも弊社のAwarefyというアプリ上でソリューションを随時展開していく予定です。

こちらも熊野研究室と一緒にデータを取得しながら研究を進めていきたいと思っています。

結論としては、とりあえずtwitterのAwarefy公式アカウントにて、いい感じでアナウンスしていきますので、こちらをフォローください!!

引き続きHakaliとAwarefyをよろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?