【注文住宅】気密性能と気流止めについて

気密性能は、快適な住環境を実現するために不可欠な要素です。どれだけ断熱性能を高めても、隙間風が吹き抜けるような環境では外気の影響を直接受けてしまいます。特に冬には、気密性能の低さが原因でコールドドラフトが発生し、家が底冷えする状態となります。逆に、気密性能を向上させることで、室内の寒暖差がなくなります。一般的には寒いと言われるリビング階段や吹き抜けがあった場合でも快適になります。

気密性能向上の手段としては、とにかく「防湿気密シートを利用」することが重要です。防湿気密シートが適切に施工されていれば、基本的には問題ないレベルの気密性能は自動的に達成できます。例外的に透湿性の低い外貼り断熱材を用いる場合は防湿気密シートの施工は不要と思いますが、その場合は気密テープによる隙間埋めをしっかりと行うようにしましょう。

■防湿気密シート施工を推奨する理由

冬の壁内結露を防ぐためです。冬季には外気温が氷点下でありながら、室内は20度以上という温度差が生じます。防湿気密シートが施工されていない場合、室内の湿気が壁を透過して外部空気と接触し、結露が発生します。この結露水は木材を腐らせ、家の耐久性に支障を発生させる可能性があります。その観点から、100倍発泡ウレタンやグラスウールといった透湿性の高い断熱材を利用している工務店やハウスメーカーが室内側に防湿施工をしていないというのは、私は言語道断であると考えています。関東近郊では、関東の気象条件ならば防湿シートは不要と主張する業者もあるようなので注意してください。言語道断です。詳細は、以下の動画を参考にしてください。

■夏型結露対策

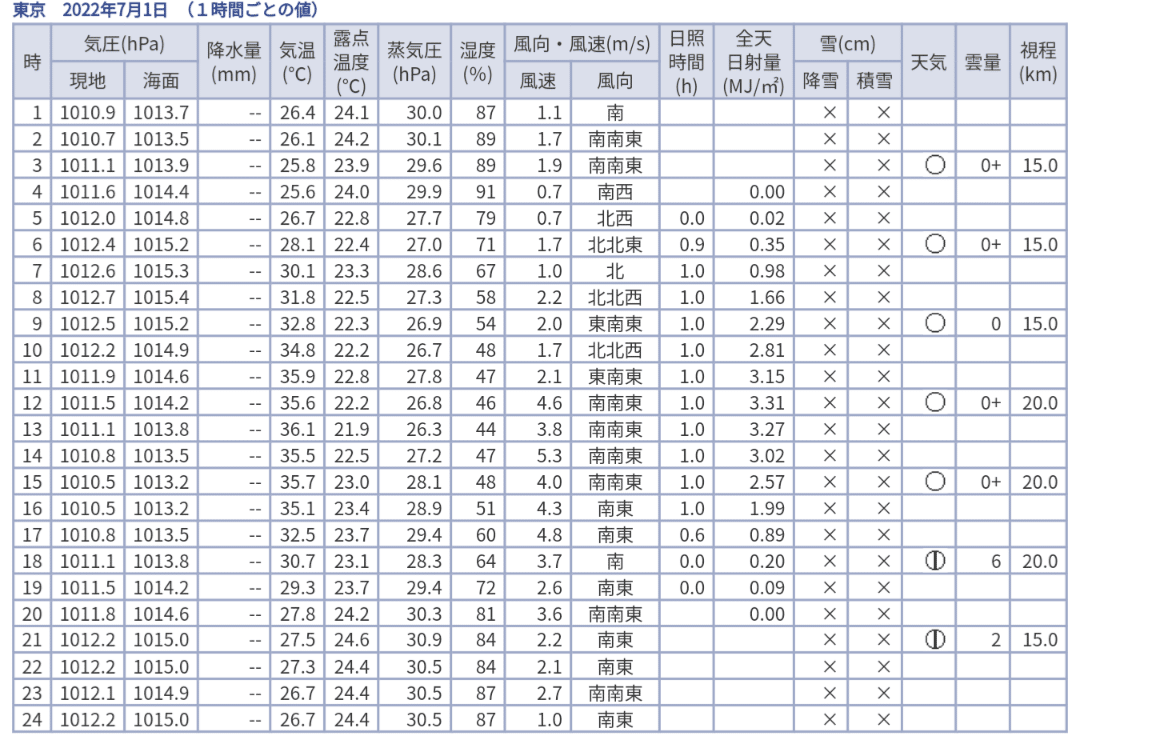

私は、高価なタイベックスマートという気密シートを使用して夏型結露対策を行いましたが、現在振り返ると、その費用をかける必要はあまりなかったと後悔しています。その理由は、実際には夏型結露が起こるような極めて厳しい気象環境があまり発生しないからです。夏の気温は最大でも35℃〜40℃程度であり、室内温度が25℃であっても気温差はわずか10℃程度です。また、外気温が35℃〜40℃の場合、湿度があまり高くないことが一般的です。例えば、埼玉県熊谷市で2022年に最も暑かった日のデータを見てみると、露点温度は23.5℃であり、室内温度が25℃であれば結露は発生しないことが分かります。

確かに、露点温度が25℃を超える日も稀にあります。しかし、そういったケースは少なく、多くは梅雨のようなジメジメとした中途半端な気温の日に限られます。この場合、室内と屋外の温度差もそれほど大きくありませんし、もし結露が発生したとしてもその量はわずかであると考えられます。さらに、外壁側の透湿性を確保することによって、結露水はすぐに乾くはずです。

なお、外壁側の透湿性確保は以下2点の手段を用いましょう。

①外壁側の通気層工法をしっかり施工すること

参考動画↓

②耐力面材に透湿性の高い素材を利用すること

└タイガーEXハイパーや、ダイライトや、ハイベストウッド等

■A種1Hの発泡ウレタンについて

30倍発泡ウレタンとしても知られるこの断熱材は、優れた断熱性を持ちながらも透湿性が低く、一般的には防湿気密シートは不要とされています。ただし、その価格は非常に高額です。数十万円の追加費用、場合によっては100万円を超える費用がかかる可能性があります。私はコストパフォーマンスを考慮し、安価な断熱材と防湿気密シートの組み合わせが合理的であると判断しました。この方法を選択することで、効果的な壁内結露対策を行いながら、予算を抑えることができると考えています。また、断熱性能を高めたいのであれば充填断熱材のグレードを上げるよりも、付加断熱を施工した方が費用対効果は高いでしょう。

■気密測定について

気密測定は必ず実施しましょう。工務店やハウスメーカーは気密測定を嫌がる場合もありますので、契約前に実施の可否や費用について確認しましょう。気密測定に応じない工務店やハウスメーカーとは契約しないことをおすすめします。

気密測定は、気密性能の測定だけでなく、防湿気密シートの施工精度の確認にも役立ちます。適切に防湿気密シートが施工されていれば、自然とC値は0.7以下になります。せやま基準で定められたC値0.7は難しいものではありません。むしろ、この基準をクリアできない施工は問題があると考えてください。したがって、気密測定は重要であり、実施することを強く推奨します。

気密測定は中間測定と完成測定の2回が望ましいですが、難しい場合は中間測定のみでも構いません。中間測定は気密処理が完了し、壁紙が貼られる前でのタイミングが良いです。ただし、このタイミングは配管工事がまだ完了していないことがありますので、床断熱の場合は注意が必要です。床断熱の配管工事前の気密測定は意味がありませんので、注意しましょう。床断熱における配管工事での気密処理漏れは気密性能を大きく低下させる要因ですので、工程も含めて確認することが重要です。

■気流止めについて

気流止めも必要不可欠です。断熱性能を向上させたとしても、気流止めが行われていない場合、その断熱性能は半分以下になると言われています。契約前には必ず気流止めについて確認しましょう。もし工務店やハウスメーカーが気流止めについて知らないような反応を示す場合は、その業者とは契約しないことをおすすめします。また、契約後も建築工事中に気流止めの施工状況を確認することが重要です。床断熱の場合、根太レス工法かどうかを確認し、根太がある場合は床下の画像を監督から送ってもらい、気流止めの施工を必ず確認しましょう。小屋裏についても工事中に監督から画像を送ってもらい、施工状況を確認することが必要です。参考となる動画やホームページも紹介しますので、確認方法についてわからない場合は参考にしてください。

気密性能と気流止めは、全ての住宅において快適な環境を実現するために非常に重要な要素です。これらを適切に施工することで、室内の温度差や風の流れを抑えることができます。これらの要素に関しては、ぜひ参考にしていただければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?