木村信也〜アメリカに渡ったカスタムバイクビルダーのはなし

木村信也、アサオカミツヒサ共著、写真、Ayu

税込1,000円、37,000字

はじめに

この「はじめに」は、共著者の一人であるアサオカが書いている。

日本人が世界の人物になるのは難しい。海を渡らなければならないし、最低でも英語で仕事をしなければならないからだ。日本人のアイデンティティがハンデになることもある。それでも何人もの日本人が野球、アニメ、クラシック音楽、小説、科学などさまざまな領域で世界の人物になってきた。

木村信也さんもそのうちの一人であり、バイクのカスタムにおいて世界のキムラと呼ばれている。

木村さんは日本で生まれ育ち、アメリカに渡ってバイクのカスタムショップ「Chabott Engineering」(以下、チャボ・エンジニアリング)を開いて、年2、3台、カスタムバイクをつくって販売している。

本稿は当初、バイク乗りに向けて書かれるはずだった。私自身、バイク乗りのバイクファンで、木村さんがつくるカスタムバイクを知って感銘を受けたからだ。

木村さんを知らないバイク乗りに「こういうバイクがあって、このような人がいる」と伝えたかった。そして木村さんの作品を知っているバイク乗りに対しては、これまでどのバイク・メディアも取りあげていない木村さんの一面をみつけて紹介したかった。

しかし木村さんから話を聴いているうちに、私は、用意していた箱が小さすぎたことに気がついた。とてもこんな狭いところに収まる人ではない、と。

木村さんのバイクに向き合う姿勢は、モノづくりに携わる人なら誰でも参考にしたくなるのではないかと思った。姿勢というより覚悟か。モノづくりで優れた製品を生み出した人が持っているあの強い覚悟だ。衣服のデザイナーも建築家も画家も、それを知りたいのではないかと思ったのである。

それで本稿は、バイクに詳しくない人にもわかるように書いていくことにした。

バイクのことをよく知らない人のために、木村さんが生業としている、バイクをカスタムすることを説明しておきたい。

カスタムバイクづくりとは、バイクメーカーが製造したバイクの形状や機能を変更する取り組みだ。カスタムバイクのつくり手を、カスタムバイクビルダーと呼ぶ。カスタムバイクビルダーは、顧客の好みや運転技量、背格好に合わせて、マスプロダクションであるバイクをパーソナライズしていく。

カスタムバイクは実に創造的だ。優れたカスタムバイクには、芸術性、工芸的な要素、高い性能がある。その一方で昭和の暴走族の違法改造バイクもある。日本では暴走族のバイクは芸術品とみなされることは少ないが、欧米でアート作品として認識されることもある。そしてカスタムバイクの代表であるアメリカ発祥のチョッパーは、盗んだバイクの部品を切り刻んで、つまりチョップしてつくったことが起源になっている。こうしたラフな作品も含めて、カスタムバイクは創造的であるといえる。

カスタムバイク界にはもう一つ興味深い現象がある。それはバイクメーカーがホンダやヤマハ、BMWなどの巨大企業であるのに対し、カスタムバイクをつくるのは大抵は一人か数人であるということだ。バイク業界は兆円規模の巨大市場を形成するが、カスタムバイク界はそのなかにひっそりとたたずんでいる存在にすぎない。

ところがカスタムバイクはその強烈な個性と圧倒的な存在感から、バイクメーカーがつくったバイクの価格をはるかに上回る価格で売買されることがあるのだ。

マーケティングの観点からみるとカスタムバイクは、多品種「超」少量生産体制でつくられる「超」高付加価値商品である。

日本で生まれ育った木村さんがアメリカに渡って、世界のキムラといわれるバイクのカスタムビルダーになったことは、必然であるとも、驚異的であるともいえる。

日本にはホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキという巨大バイクメーカーが4社もあるから、バイク天国ニッポンで世界的なカスタムビルダーが生まれても不思議ではない。これが世界のキムラの必然性だ。

バイクは1880年代にヨーロッパで誕生し1900年代に入るとヨーロッパ、アメリカで実用的なオートバイが製造され始めた。間もなくレースが始まり、競争によって速さを求める声が強まって、バイクメーカーがそれに応えて性能を高めていった。

ひるがえって日本では、バイクの製造は欧米車の模倣から始まった。日本の4大メーカーが独自性を打ち出して世界に通用するバイクを生み出すのは1950年代まで待たねばならない。

木村さんはこう言う。

「歴史からみても、日本のバイク文化は欧米より40、50年は遅れている印象がありますね。バイク市場やレースでは、日本メーカーは驚異的な追い上げをみせたが、しかしバイク文化の熟成度という点では、欧米に追いついたとは言い難いでしょう」

このような状況でメイド・バイ・ジャパニーズのカスタムバイクが世界で評価されることは簡単なことではない。これが木村さんの驚異的な偉業である。

だからこそ私は、ジャンルがなんであれ、モノづくりで世界に打って出ようとしている日本人に、木村さんの経験と思想と成果が参考になると考えるのだ。モノづくりは日本のお家芸だが、もうメイド・イン・ジャパンというだけで世界の人に買ってもらえる時代ではない。日本のモノづくりが再び世界の消費者の憧れの的になるには、これまでの伝統をベースにしたうえで、圧倒的な魅力を持たせる必要があり、木村さんはそれを実践してきた。

それでは木村さんと木村さんのカスタムバイクを紹介する。

ふう、カッコイイ。

本稿は木村さんの真実を紹介するドキュメンタリーなので、それを伝える筆者は客観的でなければならないのだが、私は木村さんと木村さんの作品を目の前にすると主観を捨てられない。

そして今、この写真をみた瞬間にもっとみたいと思った人がいると思う。私はそれを「もってかれた」状態と呼び、木村さんのカスタムバイクには「もってく」力がある。

なぜ木村さんはこれほど格好良いバイクをつくることができるのか。私は本稿で、この謎を解き明かしていく。

なお、本稿に掲載した写真は木村さんから、本稿での使用に限って提供されたものである。いずれもAyuさんが撮影したもので、とても貴重な写真だ。だから本稿は写真集としての価値もあると考える。

木村さんへのインタビューは2023年12月から2024年1月にかけて断続的に行われた。インタビューの方法は、メールでの文面のやり取りとZOOMである。このとき木村さんは自身の店、チャボ・エンジニアリングがあるアメリカ・カリフォルニア州アズサにいて、私は札幌にいた。

本稿は実質的に「木村信也著、アサオカミツヒサ編」であるが、木村さんの好意により共著の形を取らせていただけることになった。

第1章 金属へのこだわり

これが木村がつくったカスタムバイクである。ベースとなっているのはヤマハSR500であるが原形をとどめているのはエンジンぐらいだろう。

木村はタンク、フロントフェンダー、サイドカバー、カウリング、シートカウルなどを3mm厚のアルミ板から手作業でつくった。すべて一品ものでこれをワンオフという。プロ、アマを問わず、SRをカスタムする人はとても多いがすべてを金属で手づくりする人はそれほど多くない。

特にカウリングとシートカウルは造形しやすい樹脂が使われることが多いが、木村はかたくなに加工や成形に手間のかかる金属を多用する。

木村は金属へのこだわりについてこう説明する。

「金属の質感が好きです。鉄、真鍮、アルミ…それぞれの金属の持つ手触り、質感、匂いなどに魅了されています。レースのように、ひとシーズンで成績を残すことが目的なら樹脂のパーツも選択肢に入るのでしょうが、大人が長い年月に渡って使う道具は金属であって欲しいという個人的な思い入れがあります。

急激にプラスチックパーツが増えた1970年代以降のバイクのレストアで、最も苦労するのは樹脂のパーツの復元です。これはメカニック時代の経験に基づく実感でもあります。再生不可能なサイドカバーを金属でつくり直したりもしました。『やっぱり金属だよな』との思いはメカとしての経験を積むにしたがってますます強くなりました」

私は木村のカスタムバイクの形状に惹かれたわけだが、木村はむしろメカニックであることにこだわっている。バイクの性能やバイクの修理といった観点から、プラスチックより金属を選んでいる。

ただその一方で、金属の手触りに魅了されているとも話している。つまり木村にとって金属は、理性的欲求も精神的欲求も両方とも満たしてくれる素材なのだ。

木村は自分のことを、金属フェチと呼ぶ。

「金属フェチとさえいえるこの感覚は、リベットをつくる東京の町工場で生まれ育ったことで体に染みついたのかもしれません。リベットを打ち出す機械の音、油の匂い、職人さんの油っぽい手、リベットの鈍い光などが、どこか魅力的なものとして刷り込まれたのでしょう。理屈ではなく、かなり感覚的な部分で」

幼いころから金属に触れていたというから、金属愛はまさに筋金入りだ。

金属は木村の創作意欲にも関わってくる。木村は、金属を多用する理由を次のように説明する。

「もし50年後、100年後に僕のバイクが残っていても金属のパーツなら手入れをしながら乗り続けられると思います」

一般消費者は美術館で100年前の作品をみたら、素晴らしいと感じる。しかしモノづくりの人の心理はもっと複雑だ。例えば陶芸家であれば、美術館で100年前の茶碗をみると「自分の作品も100年後にこのように大事に扱ってもらえるのだろうか」と考えたりするだろう。

ところが人の寿命はせいぜい100年であり、大体の作品は、作者が成人になってからつくられるので、作者は自分では自作の100年後を確認できない。モノづくりの人は、自分の生存能力を超える生命力を自分の作品に期待するのだ。

木村も、100年後の修理のことを考えて金属パーツを選ぶという。木村のこの、バイクを100年残すには金属しかないという想いは実体験からきている。

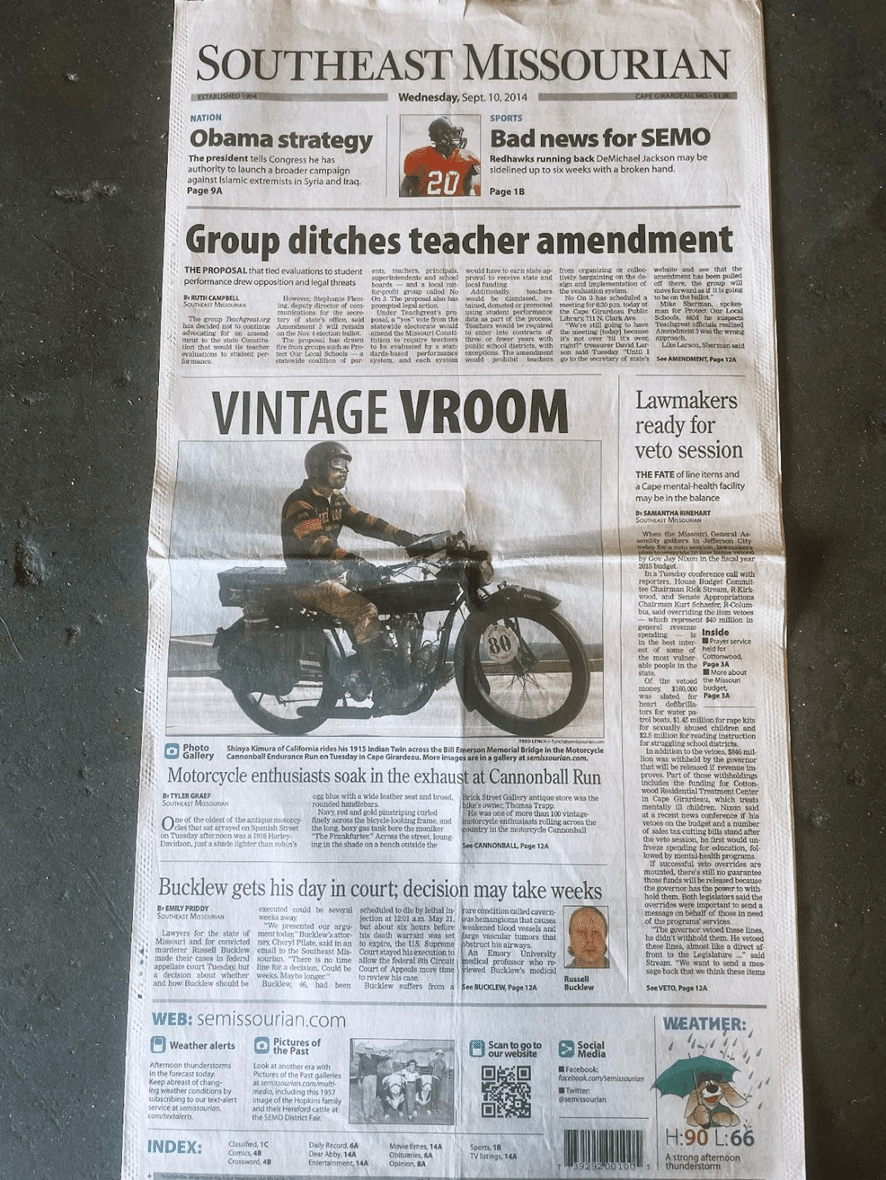

「1915年以前のバイクで競う北米大陸横断レース『モーターサイクル・キャノンボール』に参戦しようと、不動の1915年式のインディアンを手に入れ、試行錯誤しながら走行可能な状態に仕上げました。金属なら100年後でも修理できるということは、以後2年に一度、同じ車両で6回、このレースに参戦して確信したことです。

100年の時を経てもなお乗る人を楽しませるインディアンを想い、ロッキー山脈を超えながら思わず涙があふれることもありました。そういう想いもあって永く乗れるバイクをつくることは僕の一つの課題になりました」

モーターサイクル・キャノンボールとは、1915年以前のバイクで、北米大陸の東海岸をスタートし西海岸のゴールを目指し、5,000km以上の道のりを約2週間かけて競う耐久レースだ。参加可能な年式は年によって多少変わる。ちなみに東京駅と博多駅の間でも1,000kmしかない。5,000kmもの距離なら、現代の高性能バイクを使って走っても感動できるだろう。それを木村たちキャノンボーラーたちは、100年以上前のバイクで走破しようとする。

私はバイクで走っているだけで泣く経験をしたことがない。木村が涙を流したのは、バイクを深く知っているからだろう。バイクを100年間走らせることの難しさを知っているのだ。100年前にこのインディアンをつくった人たちは、自分たちのバイクが100年後に5,000kmも走るとは想像していなかったはずだ。しかも、100年後の快走を確認することができない。木村がその確認をした。ところがその木村は自分がつくったバイクの100年後の快走を確認できない。ただただ丁寧につくり込んで100年耐えられるバイクに仕上げるだけである。

それには金属部品が必要である、というわけだ。

第2章 木村の軌跡~日本でのことと、日本を出るまで

木村は1962年6月13日、東京都江東区のリベットをつくる工場を営む家に生まれる。機械の近くで生活する少年が機械で動くものに興味を持つまでにそれほど時間はかからず、木村はバイクの免許が取れる歳になるとすぐに取得してスズキのOR50という50㏄のバイクを購入した。

このバイクで乗り方を覚えたら、もうノーマルでは物足りなくなった。見様見真似でチョッパーにカスタムした。人生初のバイクが、人生初のカスタムバイクになった。そしてチョッパー・スタイルに飽きると、今度は外装をガラッと変えてカフェレーサー風につくり変えた。

木村の飽きは、普通の飽きではない。普通の飽きは、欲しかったものを手に入れて、要らなくなったときに生じる。しかし木村の飽きは、次の創造に向かうためのステップとして発生する。木村は人生初のバイクを大事に思うからこそ、ノーマルに飽きてチョッパーにして、チョッパーに飽きてカフェレーサーにしたのである。

木村の飽きは、オリジナリティへの渇望の裏返しでもある。木村少年はプラモデルが好きだったが、つくっているうちに説明書とおりに製作することに飽きてしまう。プラモデルですら自己流につくりかえる。木村はこの特性を「生来のあまのじゃくな性分」と説明している。

高校に入り、卒業したらホンダの整備学校に進学したいと思っていたが、父親の説得もあり大学に進む。大学では生物を学ぼうと決め、琉球大学の農学部に進み昆虫学を専攻した。木村は子供のころから、乗り物と同じくらい生物に夢中になっていた。愛読書は「ファーブル昆虫記」で、好きなテレビ番組は「野生の王国」だ。それにどうせ大学に行くのであれば、就職に有利になるとか、将来設計の1コマにするといったことを考えたくなかった。純粋に学問を追い求めてみたいと思ったのである。

このエピソードを聞くと、木村のカスタムバイクの有機的で生物的にもみえる形は昆虫を模しているのか、と推測したくなる。この疑問に対する木村の回答はこうだ。

「昆虫の形状を、意識的にバイクに落とし込もうとしたことはありません。ただ自然のつくる圧倒的な造形に身近に触れていたことは、何かの形を考える際に潜在的に自分の力になっているのかもしれません」

沖縄での大学生活もバイク一色。解体屋から数千円で壊れかけのバイクを買ってきては直して走らせていた。一時は下宿の前に5、6台のポンコツバイクが並び、それらを日替わりで乗り回した。

大学で4年間みっちりバイクと向き合ったことで、ますますバイクへの想いは深くなり、就職先に世界中のオートバイを扱う大手販売会社を選んだ。同社の採用担当者は木村に、大卒者は営業職でしか採用しないといったが、木村は頼み込んでメカニック見習いとして入社させてもらった。

販売会社では古いバイクを修復するレストア部門に配属され、しばらくすると工場長に抜擢された。木村は整備士の専門学校を出たわけでも大学の工学部に所属していたわけでもないので、機械の基礎は、壊れかけのバイクを独学で直したことで身につけたことになる。職場の上司や先輩に教わりながらメカ的基礎体力を蓄えていった。

ここでまた木村の飽きが発動される。レストアはビンテージバイクをオリジナルに忠実に再生する取り組みなので、木村の創造性を発揮する余地がない。カスタムすることへの欲求が抑えきれなくなり、独立した。

木村は1991年、岡崎市(愛知県)で「リペアショップ・チャボ」を開設する。バイクショップでもカスタムショップでもなくリペア(修理)を掲げたのは、バイクの修理をメインにしながらカスタムバイクをつくっていくのがよいだろうと思ったからである。

リペアショップ・チャボは山村にあった。農家の、20坪ほどの納屋を借り、最小限の工作機械を入れた。水洗トイレはなく、工事現場用の簡易トイレを使った。

カスタムバイクづくりのビジネスは、自分のバイクをカスタムして欲しいと思っている人がカスタムビルダーに依頼して初めて成立する。依頼者がクライアント、またはオーナーである。

したがって、自分の大切なバイクを他人に託すことになるクライアントは、カスタムビルダーの腕や実績を調べる。だから開業したばかりのカスタムショップには簡単には客がつかない。それでは食べていけないから、修理もカスタムショップのメニューに掲げざるを得ない。木村は、好きな仕事を長く続けるために、食べていく道を確保しながら基礎固めをしていったわけだ。

この過程はアメリカに渡ったときも踏んだ。木村は日本で、カスタムバイク・シーンにこの人ありというポジションを獲得してからアメリカに渡ったわけだが、だからといってアメリカで成功する保証は一つもなかった。それでもアメリカに行ったのは、カスタムの注文がなくてもバイクの修理で食いつないでいけるだろうという見込みがあったからである。

――話を先に進めすぎたので1990年代に戻る。

リペアショップ・チャボは当初、木村のバイク仲間のハーレーダビッドソンを修理したりカスタムしたりしていたが、1990年代の日本はバイクブームにあり、そこにハーレー・ブームが起こった。近隣の若い人たちが個人売買で中古のハーレーを入手して、その保守などを木村に依頼するようになった。当時人気だったハーレーはショベルヘッドで、木村のところに持ち込まれるハーレーもすべてショベルヘッドだった。客たちのカスタムの要望はエスカレートして、木村のカスタムバイクはどんどん大がかりになっていく。

そしてとうとう、木村のカスタム・ハーレーはバイク雑誌に取りあげられるまでになった。すると、そのバイク雑誌をみた別のバイク雑誌の編集者が木村を取材した。木村は知る人ぞ知る存在になった。木村は「今振り返るとかなり荒っぽい仕事だったと感じますが、お客さんたちのセンスに助けられました」と当時を振り返る。

リペアショップ・チャボ開店から1年が経過したころ、その評判を知ったバイクパーツ販売会社の社長から、ハーレーのカスタムショップを出したいので力を貸して欲しいと頼まれる。これがゼロエンジニアリングだ。

木村は出資者から資金を得て、50坪ほどの新築の建物と新しい工作機械を手に入れた。旧知のメカニックを2人誘って計3人での船出だった。

ゼロエンジニアリングという強固な構えができたことで木村はカスタムに専念できるようになる。そうなると発想が泉のように湧いてきた。なかでもスプリンガーフォークを装着して、リジットフレームの首の部分を伸ばしたグースネックという形状に、ショベルヘッド以前のエンジンを積んだ低く長いスタイルはいつしか「ゼロスタイル」と呼ばれるようになった。

木村はゼロスタイルには定義はないというが、それでも木村の説明からあえて定義するとこのようになるだろうか。

■ゼロスタイルとは

●渋めの仕上げ。あえて艶をなくし、鈍い光沢を放つ(ゼロ以前のハーレー・カスタムの定番は派手な塗装やクロームメッキを多用することだった)

●純正の長さに近いスプリンガーフォーク

●グースネックを含むネック位置の低いリジッドフレーム

●ショベルヘッド以前のハーレーのエンジン

ゼロスタイルはまず日本で人気を博し、やがて海を越えて多くのハーレー乗りを魅了した。作品をアメリカのカスタムショーに出展するとアワードを獲得し、雑誌やテレビで紹介されるようになる。こうしてゼロエンジニアリングは海外からも注目を集めるようになった。ゼロスタイルを模倣したカスタムバイクが市場にあふれるほどの影響力を持った。

ゼロスタイル誕生の様子を、木村はこう語る。

「ゼロの立ち上げ以前から、日本における、アメリカ偏重のハーレー・カスタムの世界に対し辟易していた部分がありました。自分がアメリカ車のカスタムをするとき、アメリカンカスタムの模倣や追従ではやる意味がないと感じていました。そんな思いもあって、ゼロエンジニアリングとしてカスタムを始めた最初の10年ほどは、日本人としての美意識を作品に反映させるべく、ことさら和を意識していたように思います。

日本の風景に溶け込むように、どこか和風のテイストを盛り込んだり、自分のメカニックとしての経歴を活かして国籍を問わない各国のバイクのいいところを積極的に取り込む試みをしたりしました。そういったことが当時のバイク乗りに新鮮に映ったのかもしれません。

日本の美意識にこだわったのは、両親が書道、短歌の指導者であったことが影響しているのかもしれません。かなり日本的な家庭環境で育ちました。

その後、ゼロのつくるバイクは世界的なムーブメントになり、いつしかゼロスタイルと呼ばれるようになりました。僕自身は固定したイメージに縛られることなく常に頭を柔軟にしていようという思いが強かったので『ゼロスタイル』という言葉には当初、違和感と戸惑いを覚えましたが、僕の想いを置き去りにして、良くも悪くもゼロスタイルは世界に広まりました」

私は、このコメントには3つのポイントがあると思う。

●アメリカ製のバイクであるハーレーダビッドソンを和テイストを意識してカスタムした

●「和+アメリカ製バイク」がゼロエンジニアリングの人気を支えた

●木村は、周囲がいう「ゼロスタイル」という言葉に違和感を持ち戸惑っていた

バイク少年が、バイク屋になりたいという希望とは裏腹に、大学に進んで昆虫学を学んだ。それでもやはり卒業後はバイクの道に進む。大手バイク販売店に入社してメカニック見習いから工場長に抜擢されるまでになってから独立。カスタムショップを始めると短期間で話題になり人気ショップの仲間入りを果たす。

これだけで成功と呼んでもよい。

ところがさらに、木村が生み出したカスタムバイクは、周囲から「ゼロスタイル」と呼ばれるようになりムーブメントになる。

しかも、ここにたどり着いたのはまぐれ当たりなどではなく、自分が打ち立てたコンセプトと、自分の体に染みついた技術で成功を手繰り寄せたのである。

これは単なる成功ではなく、完全な成功だ。

それなのに木村には高揚感がない。気持ちがたかぶるどころか木村は、自分がつくったカスタムバイクがムーブメントを起しているのに、置き去りにされたと感じている。

木村の懸念を無視するように、ゼロエンジニアリングのウェイティングリストは100台を超えた。カスタムバイクは100%手づくりであり、1点ものの部品をいくつも自分たちでつくるので、1台完成させるのに数カ月はかかる。ゼロエンジニアリングは拡大し、実際に作業を担うメカニックは6人になった。

木村にはプロデューサー的な役割が求められ、自分の時間の多くが6人のメカニックへの作業指示に費やされるようになった。新しい発想が求められる難しいオーダーが入ったときは木村自ら手がけたが、それでも時間が足りない。

「オーダーにしたがって同じような成り立ちのカスタムバイクをつくり続けることに焦りのような気持ちが芽生えました」

閉塞感の渦中にいた木村がそれでも呼吸できていたのは、アメリカの空気を吸えたからだった。アメリカには、カスタムショーに作品を出すだけでなく、日本でつくるカスタムバイクのベースになる車両の買いつけるためにも行く必要があった。1年に複数回渡米することもあった。

「日本で活動を続ける一方で、ベース車両の買いつけやカスタムバイク・ショーへの出展で年に数度アメリカへ行く機会がありました。買いつけに行った田舎のチョッパーショップで店主を慕って集まる年季の入ったバイカーたちに触れたり。カスタムバイク・ショーに高齢のバイク乗りのおじいちゃんが孫の手を引いてやってきて、その10歳くらいの少年が僕のバイクをみてGood Job !と親指を突き出したたり。成熟したバイク乗りの世界をうらやましく感じたものでした」

ゼロエンジニアリングは、バックオーダーのバックオーダーを抱えているような状況だったから、100台のバックオーダーは1台つくれば99台に減るのではなく、ずっと100台が続くのだ。木村は指折り数えて「全部完成させたとき90歳を超えている」と思った。アメリカという「成熟したバイク乗りの世界」のなかで活動したい。あふれてくるアイデアを自分の手で形にしたい。

もう衝動を抑えられなかった。2006年、ゼロエンジニアリングを後進に任せ、木村は渡米した。

私は木村に、このときの心境を尋ねた。すると木村は「いろいろな想いが混然一体となって半ば逃げ出すように日本を出たというのが実際のところです」と言った。意外な答えだった。

なぜ「逃げる」という印象を持ったのか。新たな船出、ではなく。なぜ木村は日本で成功すればするほど焦りを感じたのか。

野心家というものは、将来を設計して進むべき道にマイルストーンをいくつか置いて、それを拾い続けることで高みに昇るものだ。しかし木村には、日本で成功したから次はアメリカだ、といった類の野心がない。木村はバイクへの向き合い方を理想の形にするためにアメリカに向かった。

ここからは私の推測になるのだが、成功を目的にしない木村は、成功したことにともなう雑務を、理想を追求する取り組みの邪魔に感じたのではないか。そうであればこの渡米は明らかに前進であり、逃げなどではないはずだ。それなのに木村は当時の心境を、このネガティブ・ワードで表現するしかなかった。ゼロエンジニアリングのビジネスは、事業の柱であるカリスマを失うことになるのだから、それはやむを得なかったのかもしれない。

第3章 木村の軌跡~アメリカに来て

木村のチャボ・エンジニアリングはカリフォルニア州アズサ市にある。ロサンゼルス国際空港から車で一時間、ダウンタウンから30分のルート66沿いに位置する。

木村がこの地を選んだのはすぐ近くに雄大な国立公園の峠道があるから。木村は仕事も趣味もバイクだから、つくったカスタムバイクを客に渡す前に試走したり、ツーリングを楽しんだりするのに好都合だった。チャボ・エンジニアリングをバイクで出れば、5分で峠の入口に着く。

アメリカに渡ってからは言葉、食、生活習慣などの異文化に適応するのに苦労したし、すべて一人で作業することはチャレンジングだった。それでも精神的にはかなり楽になったという。

「好きな時間に作業をして、眠くなれば昼寝をして。仕事モードのスイッチが入らなければ裏の峠道をバイクでひとっ走りできる。時間の自由度が、創作自体を楽しむという心のゆとりを引き出してくれました。やっぱり僕のしたかったことは、誰かへの指示ではなく、自分の頭で考え手を動かしてモノをつくることだったんだと、日を追うごとに実感しました」

バイクを純粋に楽しめるようになったことも大きな収穫の一つだった。木村は日本にいたころから筑波サーキットやフジスピードウェイでロードレースに出場していた。しかしそのような特別な日以外はカスタムバイク製作に明け暮れていた。バイクが好きでバイク屋になったのに、自分がバイクに乗って遊ぶという基本的な楽しみを忘れかけていた。

アメリカでは、自分の楽しみのためだけにバイクを走らせることができる。峠道に飽きたら、砂漠に行ってオフロードバイクを走らせた。

アメリカでもレースにも出場している。ビンテージバイクで北米大陸を横断するモーターサイクル・キャノンボールや、エルミラージュやボンネビルといったスピードの聖地で開かれる最高速レースだ。木村はビンテージクラスの最高速レースに参加している。

大の大人がムキになって楽しむ空間がそこここにあって、木村もその一員になることができた。成熟したバイク乗りの世界の住人になれたことは、仕事にも良い効果をもたらした。

「考えてみれば、バイクの楽しみを知らないバイクビルダーがクライアントに楽しいバイクを提供するのは無理な相談というものでしょう。そういう意味でより深くバイクの楽しみを知れたことは、意識するしないに関わらず作品に反映されているのではないかと思います」

仕事のスタイルが自然と変わっていく。クライアント一人ひとりになじむカスタムバイクをつくるために、クライアントにじっくり向き合おうと決めると、年2、3台しか製作できなくなった。作業ペースは日本にいたころより格段にゆっくりになった。

2024年で、アメリカへ来てから18年になるが、アメリカのほどよい個人主義が案外自分のスタイルに合っているような気がしている。

日本でのことを振り返る余裕も出てきた。木村は和の意識を持って、アメリカ製のハーレーダビッドソンをカスタムし評価を得たのであるが、若さゆえの力みからか少しその想いが強すぎたと反省する。今はこう考えるという。

「ことさら意識しなくても、日本で生まれ育った自分から生み出されるものは放っておいても必ずどこか和風なんだ。自分の頭と心に染みついた材料からしか何かを生み出すことはできない」

木村はさらに「大人になってから意識して勉強したことよりも、物心つく前に体に染みついたもののほうが作品に色濃く出ているような気がする」とも話す。

ここから先は

¥ 1,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?