木村信也〜アメリカに渡ったカスタムバイクビルダーのはなし

木村信也、アサオカミツヒサ共著、写真、Ayu

税込1,000円、37,000字

はじめに

この「はじめに」は、共著者の一人であるアサオカが書いている。

日本人が世界の人物になるのは難しい。海を渡らなければならないし、最低でも英語で仕事をしなければならないからだ。日本人のアイデンティティがハンデになることもある。それでも何人もの日本人が野球、アニメ、クラシック音楽、小説、科学などさまざまな領域で世界の人物になってきた。

木村信也さんもそのうちの一人であり、バイクのカスタムにおいて世界のキムラと呼ばれている。

木村さんは日本で生まれ育ち、アメリカに渡ってバイクのカスタムショップ「Chabott Engineering」(以下、チャボ・エンジニアリング)を開いて、年2、3台、カスタムバイクをつくって販売している。

本稿は当初、バイク乗りに向けて書かれるはずだった。私自身、バイク乗りのバイクファンで、木村さんがつくるカスタムバイクを知って感銘を受けたからだ。

木村さんを知らないバイク乗りに「こういうバイクがあって、このような人がいる」と伝えたかった。そして木村さんの作品を知っているバイク乗りに対しては、これまでどのバイク・メディアも取りあげていない木村さんの一面をみつけて紹介したかった。

しかし木村さんから話を聴いているうちに、私は、用意していた箱が小さすぎたことに気がついた。とてもこんな狭いところに収まる人ではない、と。

木村さんのバイクに向き合う姿勢は、モノづくりに携わる人なら誰でも参考にしたくなるのではないかと思った。姿勢というより覚悟か。モノづくりで優れた製品を生み出した人が持っているあの強い覚悟だ。衣服のデザイナーも建築家も画家も、それを知りたいのではないかと思ったのである。

それで本稿は、バイクに詳しくない人にもわかるように書いていくことにした。

バイクのことをよく知らない人のために、木村さんが生業としている、バイクをカスタムすることを説明しておきたい。

カスタムバイクづくりとは、バイクメーカーが製造したバイクの形状や機能を変更する取り組みだ。カスタムバイクのつくり手を、カスタムバイクビルダーと呼ぶ。カスタムバイクビルダーは、顧客の好みや運転技量、背格好に合わせて、マスプロダクションであるバイクをパーソナライズしていく。

カスタムバイクは実に創造的だ。優れたカスタムバイクには、芸術性、工芸的な要素、高い性能がある。その一方で昭和の暴走族の違法改造バイクもある。日本では暴走族のバイクは芸術品とみなされることは少ないが、欧米でアート作品として認識されることもある。そしてカスタムバイクの代表であるアメリカ発祥のチョッパーは、盗んだバイクの部品を切り刻んで、つまりチョップしてつくったことが起源になっている。こうしたラフな作品も含めて、カスタムバイクは創造的であるといえる。

カスタムバイク界にはもう一つ興味深い現象がある。それはバイクメーカーがホンダやヤマハ、BMWなどの巨大企業であるのに対し、カスタムバイクをつくるのは大抵は一人か数人であるということだ。バイク業界は兆円規模の巨大市場を形成するが、カスタムバイク界はそのなかにひっそりとたたずんでいる存在にすぎない。

ところがカスタムバイクはその強烈な個性と圧倒的な存在感から、バイクメーカーがつくったバイクの価格をはるかに上回る価格で売買されることがあるのだ。

マーケティングの観点からみるとカスタムバイクは、多品種「超」少量生産体制でつくられる「超」高付加価値商品である。

日本で生まれ育った木村さんがアメリカに渡って、世界のキムラといわれるバイクのカスタムビルダーになったことは、必然であるとも、驚異的であるともいえる。

日本にはホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキという巨大バイクメーカーが4社もあるから、バイク天国ニッポンで世界的なカスタムビルダーが生まれても不思議ではない。これが世界のキムラの必然性だ。

バイクは1880年代にヨーロッパで誕生し1900年代に入るとヨーロッパ、アメリカで実用的なオートバイが製造され始めた。間もなくレースが始まり、競争によって速さを求める声が強まって、バイクメーカーがそれに応えて性能を高めていった。

ひるがえって日本では、バイクの製造は欧米車の模倣から始まった。日本の4大メーカーが独自性を打ち出して世界に通用するバイクを生み出すのは1950年代まで待たねばならない。

木村さんはこう言う。

「歴史からみても、日本のバイク文化は欧米より40、50年は遅れている印象がありますね。バイク市場やレースでは、日本メーカーは驚異的な追い上げをみせたが、しかしバイク文化の熟成度という点では、欧米に追いついたとは言い難いでしょう」

このような状況でメイド・バイ・ジャパニーズのカスタムバイクが世界で評価されることは簡単なことではない。これが木村さんの驚異的な偉業である。

だからこそ私は、ジャンルがなんであれ、モノづくりで世界に打って出ようとしている日本人に、木村さんの経験と思想と成果が参考になると考えるのだ。モノづくりは日本のお家芸だが、もうメイド・イン・ジャパンというだけで世界の人に買ってもらえる時代ではない。日本のモノづくりが再び世界の消費者の憧れの的になるには、これまでの伝統をベースにしたうえで、圧倒的な魅力を持たせる必要があり、木村さんはそれを実践してきた。

それでは木村さんと木村さんのカスタムバイクを紹介する。

ふう、カッコイイ。

本稿は木村さんの真実を紹介するドキュメンタリーなので、それを伝える筆者は客観的でなければならないのだが、私は木村さんと木村さんの作品を目の前にすると主観を捨てられない。

そして今、この写真をみた瞬間にもっとみたいと思った人がいると思う。私はそれを「もってかれた」状態と呼び、木村さんのカスタムバイクには「もってく」力がある。

なぜ木村さんはこれほど格好良いバイクをつくることができるのか。私は本稿で、この謎を解き明かしていく。

なお、本稿に掲載した写真は木村さんから、本稿での使用に限って提供されたものである。いずれもAyuさんが撮影したもので、とても貴重な写真だ。だから本稿は写真集としての価値もあると考える。

木村さんへのインタビューは2023年12月から2024年1月にかけて断続的に行われた。インタビューの方法は、メールでの文面のやり取りとZOOMである。このとき木村さんは自身の店、チャボ・エンジニアリングがあるアメリカ・カリフォルニア州アズサにいて、私は札幌にいた。

本稿は実質的に「木村信也著、アサオカミツヒサ編」であるが、木村さんの好意により共著の形を取らせていただけることになった。

第1章 金属へのこだわり

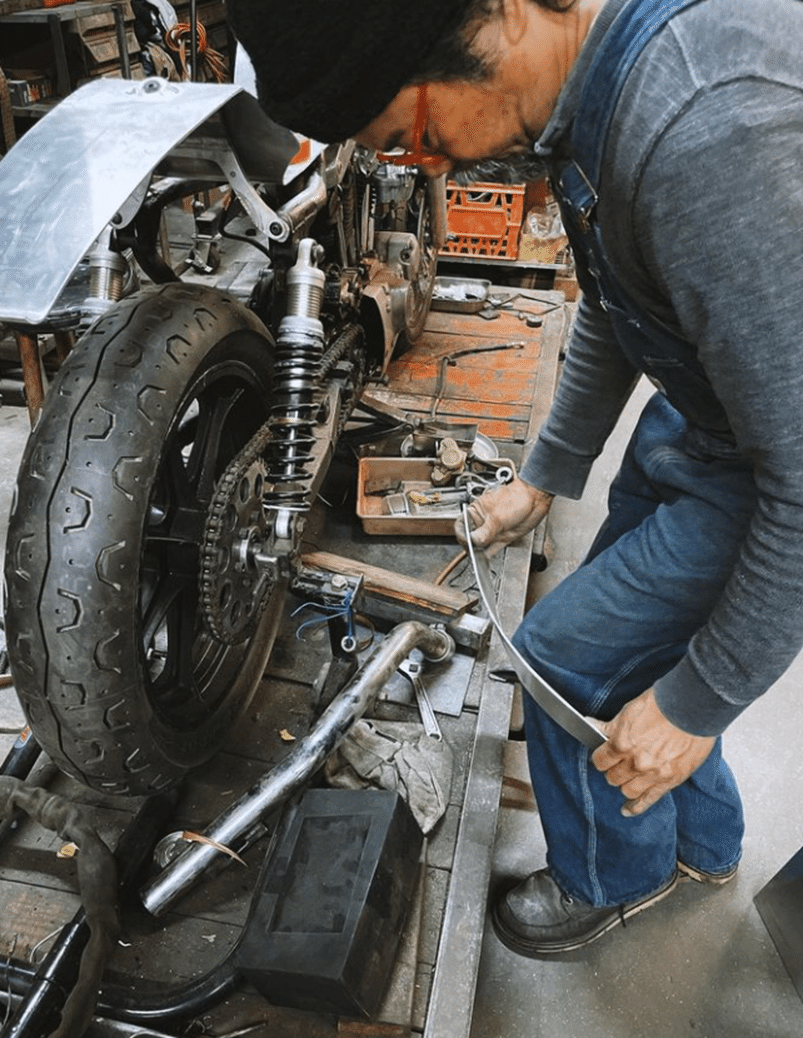

これが木村がつくったカスタムバイクである。ベースとなっているのはヤマハSR500であるが原形をとどめているのはエンジンぐらいだろう。

木村はタンク、フロントフェンダー、サイドカバー、カウリング、シートカウルなどを3mm厚のアルミ板から手作業でつくった。すべて一品ものでこれをワンオフという。プロ、アマを問わず、SRをカスタムする人はとても多いがすべてを金属で手づくりする人はそれほど多くない。

特にカウリングとシートカウルは造形しやすい樹脂が使われることが多いが、木村はかたくなに加工や成形に手間のかかる金属を多用する。

木村は金属へのこだわりについてこう説明する。

「金属の質感が好きです。鉄、真鍮、アルミ…それぞれの金属の持つ手触り、質感、匂いなどに魅了されています。レースのように、ひとシーズンで成績を残すことが目的なら樹脂のパーツも選択肢に入るのでしょうが、大人が長い年月に渡って使う道具は金属であって欲しいという個人的な思い入れがあります。

急激にプラスチックパーツが増えた1970年代以降のバイクのレストアで、最も苦労するのは樹脂のパーツの復元です。これはメカニック時代の経験に基づく実感でもあります。再生不可能なサイドカバーを金属でつくり直したりもしました。『やっぱり金属だよな』との思いはメカとしての経験を積むにしたがってますます強くなりました」

私は木村のカスタムバイクの形状に惹かれたわけだが、木村はむしろメカニックであることにこだわっている。バイクの性能やバイクの修理といった観点から、プラスチックより金属を選んでいる。

ただその一方で、金属の手触りに魅了されているとも話している。つまり木村にとって金属は、理性的欲求も精神的欲求も両方とも満たしてくれる素材なのだ。

木村は自分のことを、金属フェチと呼ぶ。

「金属フェチとさえいえるこの感覚は、リベットをつくる東京の町工場で生まれ育ったことで体に染みついたのかもしれません。リベットを打ち出す機械の音、油の匂い、職人さんの油っぽい手、リベットの鈍い光などが、どこか魅力的なものとして刷り込まれたのでしょう。理屈ではなく、かなり感覚的な部分で」

幼いころから金属に触れていたというから、金属愛はまさに筋金入りだ。

金属は木村の創作意欲にも関わってくる。木村は、金属を多用する理由を次のように説明する。

「もし50年後、100年後に僕のバイクが残っていても金属のパーツなら手入れをしながら乗り続けられると思います」

一般消費者は美術館で100年前の作品をみたら、素晴らしいと感じる。しかしモノづくりの人の心理はもっと複雑だ。例えば陶芸家であれば、美術館で100年前の茶碗をみると「自分の作品も100年後にこのように大事に扱ってもらえるのだろうか」と考えたりするだろう。

ところが人の寿命はせいぜい100年であり、大体の作品は、作者が成人になってからつくられるので、作者は自分では自作の100年後を確認できない。モノづくりの人は、自分の生存能力を超える生命力を自分の作品に期待するのだ。

木村も、100年後の修理のことを考えて金属パーツを選ぶという。木村のこの、バイクを100年残すには金属しかないという想いは実体験からきている。

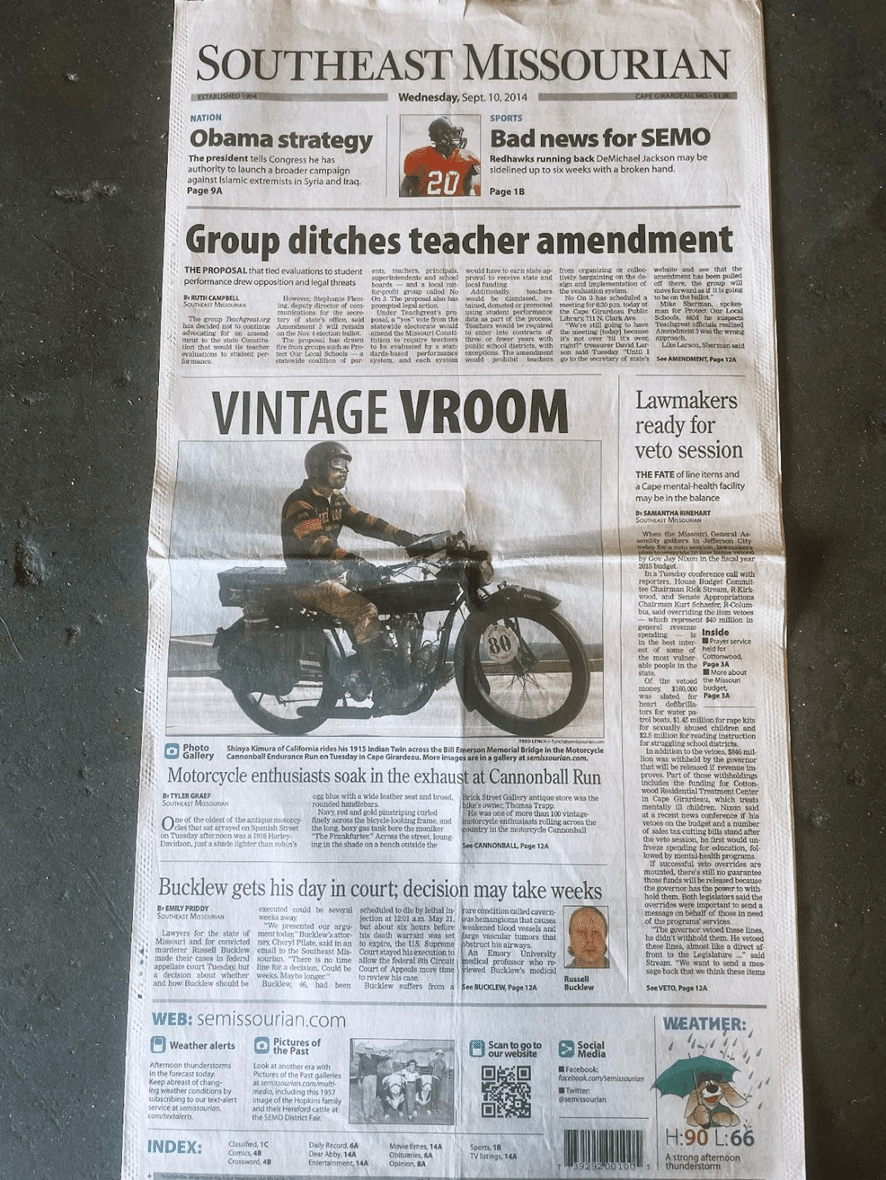

「1915年以前のバイクで競う北米大陸横断レース『モーターサイクル・キャノンボール』に参戦しようと、不動の1915年式のインディアンを手に入れ、試行錯誤しながら走行可能な状態に仕上げました。金属なら100年後でも修理できるということは、以後2年に一度、同じ車両で6回、このレースに参戦して確信したことです。

100年の時を経てもなお乗る人を楽しませるインディアンを想い、ロッキー山脈を超えながら思わず涙があふれることもありました。そういう想いもあって永く乗れるバイクをつくることは僕の一つの課題になりました」

モーターサイクル・キャノンボールとは、1915年以前のバイクで、北米大陸の東海岸をスタートし西海岸のゴールを目指し、5,000km以上の道のりを約2週間かけて競う耐久レースだ。参加可能な年式は年によって多少変わる。ちなみに東京駅と博多駅の間でも1,000kmしかない。5,000kmもの距離なら、現代の高性能バイクを使って走っても感動できるだろう。それを木村たちキャノンボーラーたちは、100年以上前のバイクで走破しようとする。

私はバイクで走っているだけで泣く経験をしたことがない。木村が涙を流したのは、バイクを深く知っているからだろう。バイクを100年間走らせることの難しさを知っているのだ。100年前にこのインディアンをつくった人たちは、自分たちのバイクが100年後に5,000kmも走るとは想像していなかったはずだ。しかも、100年後の快走を確認することができない。木村がその確認をした。ところがその木村は自分がつくったバイクの100年後の快走を確認できない。ただただ丁寧につくり込んで100年耐えられるバイクに仕上げるだけである。

それには金属部品が必要である、というわけだ。

第2章 木村の軌跡~日本でのことと、日本を出るまで

木村は1962年6月13日、東京都江東区のリベットをつくる工場を営む家に生まれる。機械の近くで生活する少年が機械で動くものに興味を持つまでにそれほど時間はかからず、木村はバイクの免許が取れる歳になるとすぐに取得してスズキのOR50という50㏄のバイクを購入した。

このバイクで乗り方を覚えたら、もうノーマルでは物足りなくなった。見様見真似でチョッパーにカスタムした。人生初のバイクが、人生初のカスタムバイクになった。そしてチョッパー・スタイルに飽きると、今度は外装をガラッと変えてカフェレーサー風につくり変えた。

木村の飽きは、普通の飽きではない。普通の飽きは、欲しかったものを手に入れて、要らなくなったときに生じる。しかし木村の飽きは、次の創造に向かうためのステップとして発生する。木村は人生初のバイクを大事に思うからこそ、ノーマルに飽きてチョッパーにして、チョッパーに飽きてカフェレーサーにしたのである。

木村の飽きは、オリジナリティへの渇望の裏返しでもある。木村少年はプラモデルが好きだったが、つくっているうちに説明書とおりに製作することに飽きてしまう。プラモデルですら自己流につくりかえる。木村はこの特性を「生来のあまのじゃくな性分」と説明している。

高校に入り、卒業したらホンダの整備学校に進学したいと思っていたが、父親の説得もあり大学に進む。大学では生物を学ぼうと決め、琉球大学の農学部に進み昆虫学を専攻した。木村は子供のころから、乗り物と同じくらい生物に夢中になっていた。愛読書は「ファーブル昆虫記」で、好きなテレビ番組は「野生の王国」だ。それにどうせ大学に行くのであれば、就職に有利になるとか、将来設計の1コマにするといったことを考えたくなかった。純粋に学問を追い求めてみたいと思ったのである。

ここから先は

¥ 1,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?