【ワンピースカード】大型大会で予選を抜けるために

伊茶門です。読みづらいHNのため普段の大会では「お茶」や適当な名前を名乗っております。

TCGはドレッドノートという今は亡きTCGをメインにやっておりました。

ワンピースカードについては面白半分で友人とスターターで遊んだところ、ゲーム性がドレッドノートに似ていてそのままハマり、本格的に始めました。

以下、戦績です。

【ドレッドノート】

Championship名古屋 優勝

Grand Championship2015 ベスト8

他CS 入賞複数回

【ワンピカード】

Championship東京予選 ベスト32

Championship福岡予選 ベスト16

個人主催CS 優勝:1回 準優勝:1回 ベスト4:1回 予選抜け:2回

今日使った紫単カイドウです。予選は自分8-0、友人7-1と大暴れ(なお決勝トナメ)。#ワンピカード pic.twitter.com/KB87ZA8QYL

— 伊茶門 (@ocham0n) September 4, 2022

cs福岡予選ベスト16でした。ベスト32だった東京予選からは1勝ぶん進めたけどまた権利逃したので悔しすぎる。

— 伊茶門 (@ocham0n) December 11, 2022

使用は赤単ゾロ。 pic.twitter.com/KIebCSNtGx

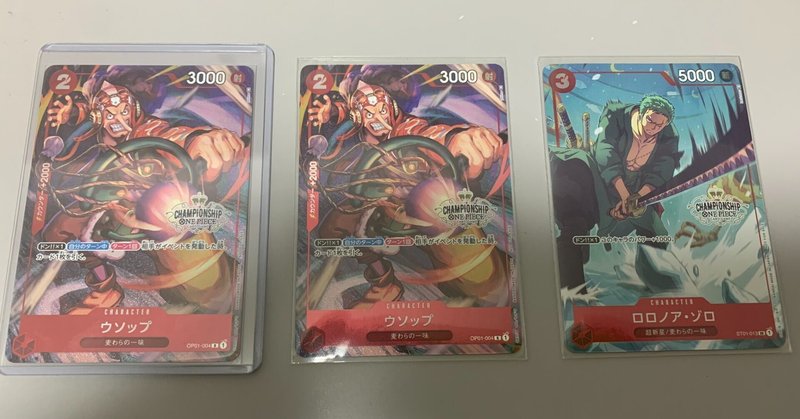

1弾環境のCS東京予選でベスト32、先日行われたCS福岡予選にてベスト16に入賞し、世にも珍しいプロモウソップ2枚獲得者となりました。

(CS予選ベスト8以上はCS本選の権利を獲得し今後のCS予選に出場できないため、真の強者は複数枚獲得することはない)

優勝多数のトッププレイヤーとはいかずともアベレージの高さはそこそこ証明できているのではないかと思っております。

レシピやプレイ解説はトッププレイヤーの記事や動画がいくらでもあるため、今回は大会で安定した成績を残すためのデッキ選択・調整・練習方法など、大会へ臨むまでの準備についてを書いていきたいと思います。

大型大会に出たいけど自信がない、スイスドローの予選を抜けたことがない、という方の一助になれればと思います。

重要だと思っている項目については☆をつけています。

長々と書いているので☆の箇所だけ読んでもらうだけでも大丈夫です。

■デッキ構築

・試す

まずは自分の興味のあるリーダーから始めて色々遊びましょう。

ゲームなんで楽しんでモチベを上げるのが大事。

・入賞レシピ参照

大会参加のため強いデッキの把握をしましょう。

ここで参照すべきは公式のCS予選や予選スイスドローのある個人CSの入賞レシピになります。大会の規模が大きければ大きいほどレシピの信頼性は上がります。

逆にスタンダードバトルやフラッグシップの優勝レシピはそこまで鵜呑みにしない方がいいです。規模が32人以下で最大5回戦しかなく地域によるレベル差もあるため、信頼性はあまり高くありません。ただし、優勝デッキを集計し、その分布から環境の傾向を知るには有用です。

・デッキ調整

練習を重ねて採用カードの要不要を検討します。カードの採用については採用枚数も含めて理由を言えるようになりましょう。採用理由と実際に回した時の動きが一致しているかも確認してください。

また、特定のデッキへの対策として入れたカードはそれが本当に必要か、当たる確率は高いのかを含めて考える必要があります。

■練習

・身に付けるべきもの

練習するのであれば目的はあった方がいいです。下記は私が練習する際に意識して身に付けようとしているものになります。

-早打ち☆

基本的にプレイの速度は上げた方がいいことが多いです。単純に練習機会が増えます。始めはミスも多いでしょうが経験から学ぶ方が身に付きやすいです。時間切れの心配も少なくなります。

また、細かい部分にこだわり過ぎないようにしましょう。時間も思考も限りあるリソースと考え、まずは80点のプレイを脳死でできるようになりましょう。

-ゲームメイク

そのターンだけに集中せず、次の相手のターン、その次の自分のターン……とゲーム全体の流れを意識できるようにしましょう。

次の展開を考えながらプレイをすると残り何ターン耐えられるか、何ターンで詰めきれるかの感覚が掴めるようになります。そこから逆算して最適なプレイができるようになりましょう。

-マリガン

マリガン基準は常に一定ではありません。キーパーツが無くてもその時点で数ターン分の流れができているならキープでも大丈夫だったりします。

また、相手リーダーや先攻後攻によってもマリガン基準は変わります。

練習では理想ハンドでなくても、ある程度戦える/多少弱いが対面への有効札がある、と思ったらキープし、試合後にそのマリガンが間違いでなかったか再検討してください。

-相性把握

試合結果をメモに残し、各デッキ間の相性を把握しましょう。

この際、大会等での結果を参照するとデッキの相性差なのかプレイヤーのレベル差によるものなのか判断できないことがあるため、まずは一人回しでデッキ間の相性を見てみましょう。(一人回しだけでも自身のデッキの理解度で実際の相性と異なる場合もあるので適宜認識は更新してください)

-不利な試合を捲る☆

大会での勝率を上げるために一番重要だと思っています。

ある程度のレベルのプレイヤー同士では有利不利は運に左右されます。

不利な状況から丸いプレイをし続けていても順当に負けてしまいます。

そういった時に細い筋を通しにいく判断が必要となります。ここの判断が最終版だと相手にも余裕がありお祈りパンチも通る可能性は低いです。

ゲームメイクの話にも通じますが、ゲーム中盤あたりから現在の状況とこれからの展開を予想し、丸いプレイをしていて逆転の芽はあるか、それともどんどん不利になっていくかを考えます。そこから強引にライフを詰めたりドン付与を最小限に面を取りに行くなどのプランに切り替えるかを判断できると良いでしょう。

あくまで細い筋を通すことになるので捲れる可能性は低いことを念頭には置くべきです。ここに固執しすぎると自分から負けに向かうことになるのであくまで「相手のレベルが一定以上」「不利かつ順当にいけば捲れない場面」である時に限り、無理を通しに行きましょう。

・練習方法

-一人回し☆

自分の対戦の8割がこれです。もちろん人との対戦で得られるものは大きいですが、何事も場数に勝るものはないです。家でいつでもできる一人回しをとにかく重ねていきましょう。

2デッキ用意して一人で対戦すれば得られる経験は1試合で2試合分です。

巻き戻しもいくらでもできるため、都度最善手を探していきましょう。

互いのハンドも見えるので相手のハンド予想もつけやすくなります。

-対人戦

自身と周りに考え方のズレがないかを確認しましょう。もし負けが重なるのであれば自身の考え方が間違っていることになるので、互いにハンドを公開しながら、プレイの相談をしましょう。ここで自身のプレイの意図を言語化していきましょう。

-大会参加

交流会・スタンダードバトル・個人CSなどとにかくたくさん出場しましょう。

当然ですが出場すればするほど入賞の機会も増えます。入賞せずともたくさん出ていれば顔見知りも増え、構築・プレイの相談がしやすい人もできるでしょう。個人CSでは最新の環境動向も掴むことができるので、大型大会直前は積極的に参加し、自身のデッキ選択に活かせます。

■大型大会までの流れ

大型大会前のデッキ選択や練習について書いていきます。

各項目で汎用的なことの後、今回のCS福岡予選で自身が行ったことの例を記載していきます。

・2~3週間前

このあたりから大会を見据えていきます。

まずは環境トップとそのデッキに勝てそうなデッキを選択候補にします。

そして練習では環境トップを仮想敵に一人回しを行います。これで環境トップの練習とメタを突いたデッキの模索を並行して行うことができます。

また、環境トップ同士で一人回しを行うことで、ミラーを有利に運べるカードを探していきます。

(CS福岡予選時)

CS大阪予選の優勝が白ひげ入り赤単ゾロであったため、それを環境トップと定義。赤単ルフィ・赤単白ひげ・緑単錦えもん・緑単キッド・青単イワンコフ・青単ドフラミンゴ・紫単カイドウ・イスカ入り黒単スモーカー等から赤単ゾロに有利が取れるデッキはないか模索(赤緑ローについては1弾環境の知見から赤単ゾロに不利であろうと推定。レシピも出回っておらず構築から考えるには大会までの日数が足りないと判断し、選択肢から除外)。また、赤単ゾロミラーで有効なカードはないかを模索開始。

赤単白ひげが対赤単ゾロにおいて7割程度の勝率を取れることが判明。続いて赤単白ひげで赤単ゾロ以外で対戦機会が多いであろう緑単錦えもん・緑単錦えもん・青単イワンコフとのマッチアップを調査。緑単錦えもんに対して不利であることが分かったため、赤単白ひげの使用を断念。

赤単ゾロミラーについては、相手のリーサルを1ターン遅らせられるかが重要になると思い、終盤のカウンター枠としてラディカルビームを2枚採用。ウタは使えるタイミングがシビアであることと、先述した相手のリーサルを遅らせる観点からカウンターレスを減らすため不採用にした。

・1週間前

使用デッキを確定します。デッキ選択に関しては当日のマッチング運も関わりますし、1週間で環境が大きく変わることもありません。腹を括って使うデッキは1本に絞りましょう。環境トップとのマッチを中心に練習をしていきます。デッキの調整も1~2枚程度に済ませます。

(CS福岡予選時)

フラッグシップバトルや個人戦で緑単錦えもんの優勝が増えていることを確認。赤単ゾロとのマッチアップを確認したが、一人回し・対人戦共に赤単ゾロの方がわずかに勝率が高かったため、使用デッキを赤単ゾロに決定。

赤単ゾロ・緑単錦えもんとのマッチを中心に一人回しやリモートでの対人戦を行う。

・前日

対戦はほどほどにします。負けまくって自信を無くすのも嫌なので。

行うなら対人戦で手札を公開しながら互いにプレイを検討しながら最終的な不安をつぶしておきましょう。

この時にはレシピも確定し、デッキリストを記入しておきます。

後は会場の周辺情報(コンビニの有無など)をチェックし、当日のスケジュールを立てます。当日は試合にだけ集中できるよう準備を整えておきましょう。

(CS福岡予選時)

遠征のためホテルを取って前日入り。

会場付近のコンビニを確認し、そこそこ遠いため会場入り前に買い込んでおくことを決め、当日の会場入り時間、起床時間を決めてアラームを予め設定。福岡在住の友人がいたため夜は飲んだ。ごまさばおいしい。

練習は一人回しで対ミラーと対緑単錦えもんを1回ずつだけ行う。

その日関東であった個人CSでレシピ共有していた友人が赤単白ひげで予選6回戦全勝からのベスト4に入賞し、デッキ選択に迷いが生じるがマッチのほとんどが赤単ゾロであったこととそもそも白ひげのパーツをもっていかなかったため耐え。

・当日

朝ごはんをしっかり食べてうんこは出発前に済ませておきましょう。

大会始まってから腹を下すと最悪不戦勝です。会場のトイレに個室が少なくて激混みする可能性だってあります。冗談のようでまあまあ大事。

会場入り前にコンビニに寄って軽食(昼夕用)・飲み物・糖分補給用のお菓子を買っておきましょう。CS予選は昼休憩がありません。空腹で集中力を欠かないようにしておくべきでしょう(食べ過ぎても眠くなるので軽食程度で)。また、プラシーボもあるでしょうが糖分補給は毎試合終わるたびにしておくと良いです。

当日の緊張については人に寄りますが、対面の人と世間話したり音楽を聴いたりしながらほどよくリラックスできる状態を作れるようにしておきましょう。

どれだけ準備しても結果はマッチングや引き運に結構左右されます。気負い過ぎないようにしましょう。

また、予選中は負けを引きずらないようにしましょう。反省会はスイスドローが終わってからでも遅くはない。

(CS福岡予選時)

コンビニで色々買ってから会場入り。

糖分補給のお菓子はラムネとチョコと煉羊羹を買う。羊羹が好き。

試合前は適当に音楽聴いたり対面の人と話したり。

試合後は毎回トイレに行く。緊張は汗でなく尿意に表れる。

12時超えたあたりで軽食を挟む。

予選4回戦目で負けたときは流石に終わったなと思ったが、次の試合が始まる前には4連勝程度ならスタンダードバトルよりハードルが低いとポジティブに切り替えて臨む。

決勝トーナメントが始まる前には再度軽食を済ませる。

負けた後は放心状態でホテルに帰るまでの記憶がない。

最後に

できるだけ環境の移り変わりに関わらず実践できるようなことを意識して書きました。その分具体的性に欠いた箇所もあると思いますので、各項目について具体例を教えてほしいなどあれば気が向いたら書くかもです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?