ZENONZARD懐古録”HELIX”

お久しぶりです。

ついにこのZENONZARD懐古録も最終章PACKCORD:06”HELIX”となりました。

更新をサボっている間にCEDEC2023ゲームデザイン優秀賞を受賞したりと”なぜか”新たに話題に上がることとなりましたがそんな終わったゲーム最後の環境を振り返っていきたいと思います。

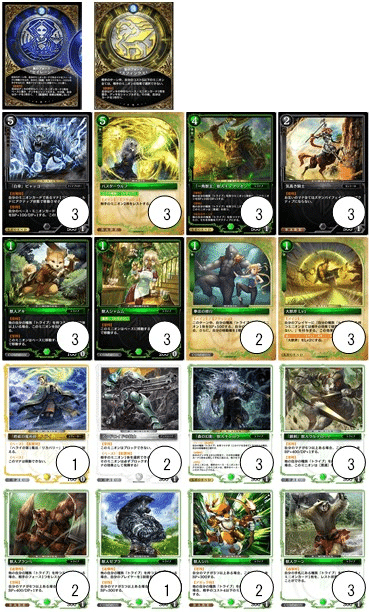

第一章 けものフレンズ

GLORYに引き続き新要素盛沢山のHERLX。

発表当初はまだサービス終了の告知はされていなかったその大ボリュームを振り返っていきます。

1.混色カードの追加

ついにZENONZARD初の混色カードが追加されることとなりました。

2色の内好きな色で支払うこともできるいわゆるハイブリッドマナも同時に実装され構築自由度のさらなる高まりが期待されました。

まさかこんなにワクワクしてカードデザインの幅が広がるカード群を追加してサービス終了するわけないよな?

2.種族テーマデッキ強化

GLORYにて各6色に追加された種族テーマデッキに追加カードが与えられ、テーマに属するカードだけで40枚のデッキを仕上げることが可能になりました。

緑の「トライブ」だけはデッキの残り半分を埋める素晴らしい相方に恵まれ環境を暴れに暴れましたが他の種族デッキとしてまとまり十分戦えるようになりました。

十二分に戦えるテーマがあることに目をつぶれば…

3.サービス終了

いつもは今後の環境に影響を与えたりナーフ、アッパー情報を3つ目に持ってきていましたがサービス終了に伴いそういったものが一切ないのでこれそのものを3つ目とします。

これ以上対戦環境に衝撃を与えることはありませんから間違いではないです。

あまりのショックに当日は3‐4しました。

ジャパリパーク

種族テーマが強化されたということは前回環境トップであった「トライブ」も強化されたということです。

つまり最強です。

ZENONZARDの最後を締めくくる一強デッキが『トライブ』です。

カードのプレイにマナを支払うことがバカバカしいと言わんばかりにデッキの半分どころか2/3が1コスト以下のカードで構成されています。

この際なのでそんないかれた奴らを紹介ます。

GROLYの時点でベースミニオンが強すぎたためHELIXでの追加は無いだろうという大勢の予想を裏切り登場したLEGENDベースミニオン”「森の幻影」獣人ギンロウ”。

なんと効果を3つも持っています。

一つ目は配置時にマナに「トライブ」が3つあれば移動権を1増やすというもの。

ペガサスのフォースが使用可能になるより早く移動権を増やせるためペガサスのフォースが不要になりました。

これによりフォースを起動させるために4マナまではおとなしくする…なんてことは関係なく序盤からガンガンベースを前に出して攻撃できるようになりました。

2つ目は【進撃時】に山札の上2枚から「トライブ」ミニオンを手札に加えるというもの。

アグロデッキがリソース確保能力を得ました。

暇なときに出し入れすればいくらでも手札を増やせます。

3つ目にベースミニオン以外をブロックできずブロックされません。

ここまで強力ならデメリットの1つでもあるかと思えばそんなものはありません。

このデッキより速いデッキなんてものはないのでブロックに回ることがそもそもありえません。

同型ミラーならベースミニオンで殴りあうためなんの制約もありません。

あるのは同型以外にはブロックされないというメリットだけです。

”獣人ブランべ”は【進撃時】に相手のフォースをレストできます。つまりミノタウロスのフォースを無力化します。

しかも2種目のBP700/DP2となるベースミニオンです。

相手のミノタウロスを対処するためのカードを採用する必要がなくなりました。

満を持して現れた3体目の「ファイブスター」”「白帝」ビャッコ”。

【召喚時】に頭数を増やしたうえでベースミニオンのBP+100/DP+1をします。

頭数を増やせる”「勇気を奮わす者」ウォレス”です。

なんでこんなにも強いトライブに専用みたいなニュートラルカードがあるんですか???

他にもGLORYにて収録された種族カードが「トライブ」の増加によって再評価されたのでそれも見ていきます。

まずは”「一角獣王」獣人キングリオン”。

仮面ライダーをデッキに採用しなくなったため大型枠としてデッキに採用されることとなります。

「トライブ」が並べば並ぶほど強化される効果と並べることを補助する効果を持ち、「トライブ」の追加によってそのパワーが飛躍的に増すこととなります。

盤面がこのカードと「トライブ」で埋め尽くすだけでDP5の貫通という人ひとりを殺すのに十分な火力を発揮できるようになりました。

そして”大獣斧”。

「トライブ」が全て破壊も除外もされなくなります。

なぜ面展開するウィニーデッキに永続除去耐性を与えた。

小型ミニオンを移動権を増やして並べるデッキであるためバウンスやベース送りといった除去が通用しない「トライブ」に対してほぼ完全と言っていい耐性を与えます。

この耐性にはパワーが0になることによるルールによる破壊という抜け道があるのですが盤面を一掃できる”超神星龍ジークヴルム・ノヴァ”は不足コストを”ブレイドラ”から確保できなくなってしまったためコスト確保に難があります。

もし”ブレイドラ”がナーフされなければこれほどの一強環境になることはなかったでしょう。

もし2枚以上引いた場合も全体強化と貫通を与えることができるため3積みしても腐ることがありません。

ラッキービースト

そもそもなぜ「トライブ」が一強なのかという話をします。

ゼノンザードはカードゲームには珍しく移動権というシステムにより先攻と後攻での使用可能なマナ総数が異なるゲームです。

そのため先攻のマナ進行の方が強い動きができるデッキ、後攻のマナ進行の方が強い動きができるデッキとデッキによって分かれていたのですがここに一つ落とし穴があります。

それはこのマナ進行の差はあくまで毎ターン移動権を使用できている場合に生まれるものということです。

後攻1ターン目に移動権を使用するためには1コストのミニオンを召喚しなければなりません。

しかし1コストのミニオンはほとんど戦力とならないためデッキに多く採用できません。

それにより後攻プレイヤーは1ターン目に1コストのミニオンを召喚できず移動権を使用できないという事態が発生することがあります。

一方移動権が使用できない先攻は1ターン目に1コストのミニオンを出すことは必須ではなく、2ターン目に2コストのミニオンを出せばいいため受け入れが広くなります。

そのためゼノンザードには先攻が強いデッキ、後攻が強いデッキ双方存在しましたが潜在的に後攻には事故の可能性を孕むという状態にあり、

デッキ自体も後攻で理想的な動きをすることよりも先攻で安定して動ける構築が好まれる状況にありました。

しかし「トライブ」は話が異なります。

デッキには大量のベースミニオンが採用されそのどれもが攻撃可能なのです。

「加護」や「エヴォーカー」など強力な効果を得る一方それ単体では何もしないベースミニオンが次々と登場する中、自身が移動して殴るただそれだけのベースミニオンたちなのです。

そのため後攻1ターン目に1コストのミニオンが手札になくとも設置したベースミニオンをそのままフィールドへ移動し攻撃すればアグロデッキとしての最低限の動きが保証されます。

従来であれば後攻1ターン目にベースミニオンを移動させるというのはマナ総数が減少してしまう自殺行為でしたがセイレーンのフォースがあればなぜか場のカード総数が増えます。不思議ですね。

そのため「トライブ」にとって後攻1ターン目は先攻0.5ターン目と言ってしまえるほどに安定して通過することができむしろ後攻ドローがある分プレイできるカードの枚数が多くなり他のデッキが苦戦する後攻において圧倒的な勝率をたたき出しました。

先攻の場合は相手より先に展開することができ、後攻の場合は相手より多く展開ができる。

HELIX環境では「トライブ」以外のデッキを使う理由が完全に消失していました。

RANKING~SEASON:11~

CONCORD MATCH RANKING~SEASON:02~

RANKING~SEASON:12~

ZENONZARDサービス終了まで全てのランキングを「トライブ」は暴れつくすこととなります。

こうしてZENONZAEDの終焉はドッタンバッタン大騒ぎで幕を閉じました。

おまけ

「トライブ」の紹介だけで終わるのでは少し寂しいのでTier GODの影に隠れたTier1やTier2デッキも紹介したいと思います。

ソルジャー

ジャパリパークが開園しなければほぼ間違いなく環境を握っていたであろう「ソルジャー」。

GLORYではゴリラなのかライダーなのかよく分からないニュートラルカードと手を組まざるを得ませんでしたがHELIXにてその枠を埋め完成形となります。

【登場時】にベースから「加護」し白マナを追加するカードが増えたためセイレーンに頼る必要がなくその分フォースによって展開をサポートできます。

「大獣斧」で防ぐことができるのは効果による破壊と除外のみであるため「加護」によってパワーを上げてバトルをするというコンセプトの「ソルジャー」は「トライブ」の除去耐性を無視することができました。

【アタック時】や【ブロック時】にも抜け道であるBPマイナスを行うことができ、「トライブ」に勝つための手段は一通り揃っており、後攻1ターン目に強く使うことができる”キャリースワン”の存在もあり強い要素は十分以上に見えます。

しかしこのデッキも「トライブ」に蹂躙される側でしかありません。

キーワードは2枚要求。

「ソルジャー」が強く機能するためには必ずメインで戦う「ソルジャー」ミニオンと「加護」がセットである必要がありどちらかが多くても少なくてもダメなのです。

完全に対処しきるということは不可能であり”獣人クーン”に匹敵するバカミニオンである”「青き流星」D-02 ブルーシル”によるワンショットが成功するかどうかという速度勝負をすることになります。

そうなるとより速いアグロデッキである「トライブ」に分があるためTierGODに立ち向かうことはできませんでした。

アーティスト

「トライブ」「ソルジャー」と一撃で相手を屠る爽快感のあるデッキに続いて紹介するのが陰の極致「アーティスト」です。

相手の攻撃を全て耐え”魔法サーカス団「トップスター」エリー”を登場させれば効果で大量のトークンが場に供給されるため勝つことができるというコントロールデッキです。

HELIXにて追加された期待の新カードは”魔法サーカス団エアリアル”

[飛来]を持つアーティストで相手ターンに”マジカルパレード”の効果を使用できるようになりました。

これにより優秀な防御マジックカードを色に関係なく採用できるようになり受ける能力が飛躍的に向上しました。

しかし「トライブ」「ソルジャー」は元々強力なミニオンを種族マジックで爆発させますが「アーティスト」はマジックがあって初めて爆発します。

種族マジックに依存するかどうかという差が上位のデッキとの差となりました。

ヴァンパイア

次に紹介するデッキは「ヴァンパイア」。

自らのライフにダメージを与えることで強力な効果を発動させるカード群を駆使して戦うテーマです。

GROLYでは自傷に伴いDPを増すミニオンによってワンショットを目指す脳筋テーマでしたがHELIXにて攻撃に頼らないバーンダメージや対象を取らない除去の追加により対応力が増し万能なデッキとしてまとまりました。

リソース確保手段も豊富で長期戦が非常に得意なデッキですが半面ライフを自ら減らす都合、回復カードとバランスよく使用できる必要があります。

「トライブ」「ソルジャー」と突然ライフを0にできる爆発力を持ったデッキが環境上位を占めていたため自らのライフを減らす「ヴァンパイア」も環境での立ち位置は良いとは言えませんでした。

ジュエリスト

破壊されるとベースに置かれるため実質除去耐性を持つミニオンたちで盤面を埋め尽くして戦うのが「ジュエリスト」です。

継戦能力、リソース確保能力に優れベースからの展開力もあり瞬間火力も高いテーマですが、その分本体サイズを小さくデザインされており種族マジック無くては戦闘能力に難を持ちます。

”超神星龍ジークヴルム・ノヴァ”に加えて”宝石たちの共鳴”という2種の全体BPマイナスカードが存在するため「トライブ」相手にも比較的勝ち筋を作りやすいデッキです。

しかし前記の通り「ドラゴン」の供給に別途移動権を消費しなければならなくなった点、場に並んでなければ軽減できない”超神星龍ジークヴルム・ノヴァ”とマナの種類を参照する”宝石たちの共鳴”とで噛み合いが悪い点。

そもそもベースからミニオンを展開するという主戦術が「トライブ」と被っておりその再現性で劣る点など欠点も多いデッキでした。

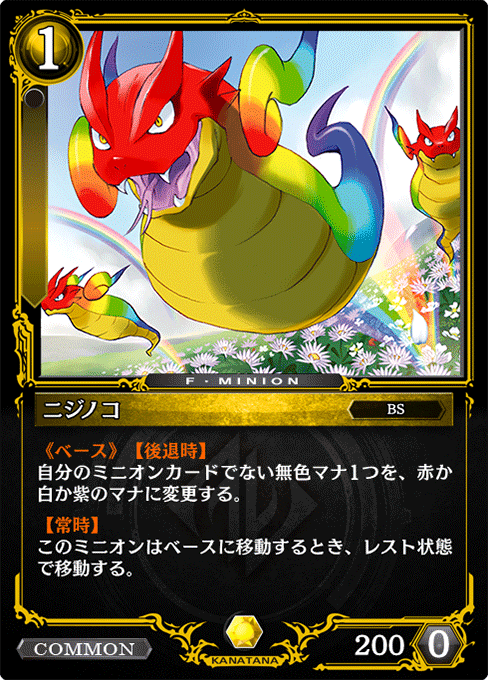

空賊

最終弾にて突如現れた多色デッキからまずピックアップするのが赤黄の混色である「空賊」。

黄色の特徴である[飛来]によるフラッシュタイミングでの奇襲展開し、赤の特徴である[襲撃]やDPバフで押し込むというそれぞれの色特徴が見事に噛み合ったバランスの良いデッキです。

混色デッキは色バランスが難しくなりがちですが赤黄には一度に赤マナと黄マナを用意できる”ニジノコ”が存在したため他の混色デッキよりも色基盤が安定していたことも魅力です。

「トライブ」がゼノンザードの奥深さの一つ”移動権”を極限まで煮詰めてガラすらも残さないデッキだとするなら

「空賊」はそれ以外、残りのフラッシュタイミングでのやり取りを丁寧に調理したデッキです。

おいしいだけでは行列のできるお店にはなれませんでした。

傭兵団

HELIXにて活躍した「ソルジャー」過去には環境デッキであった「エルフ」、非常に強力なテーマ2つを合わせたのが白緑の「傭兵団」です。

そんな白と緑から「傭兵団」は何を取り入れているかというと緑のライフへのダメージ軽減と回復、白のフォースへのダメージ軽減と回復です。

DPを増やして一撃で屠る二つの種族からあまりにも陰湿で陰険なテーマが出来上がりました。

案の定攻撃的な両種族との相性はそれほど良くなく構築のバリエーションもソルジャー型、エルフ型など様々存在しましたがソルジャーで戦うなら純構築をした方が圧倒的に強かったためエルフ型を紹介しておきます。

6色

種族テーマ最後の一つの「エンジェル」と混色テーマの「海賊」はカード自体は弱くはないもののデッキとしての質が低くTier3以下であったため割愛させていただきます。

Tier2デッキとして最後に紹介させていただくのは6色デッキです。

6色でデッキを組むことにより恩恵を受けるカード自体は2枚しかありませんが両者とも全体除去と登場ターンにライフを詰めることのできる能力を有するためフィニッシャーとするに十分な性能を持ちます。

6色をベースに揃え、大型ミニオンを登場させるまでの間を持たせるのが陰湿で陰険な「傭兵団」です。

テーマで組んでもいまいちな「傭兵団」が最も活躍したデッキといっても過言ではないでしょう。

このデッキがTier2である理由は2体のエースミニオン自体にあります。

”「ファンタズムニンジャ」オボロ”の最大火力BP-600ではBP700となった「トライブ」のミニオンを一掃することはできず。

”「願望の天使」デザイア”の全体除去も”大獣斧”による破壊耐性により無効化されてしまいエースミニオンが「トライブ」に対して無力でした。

ZENONZARDの最後の環境は圧倒的1強デッキと遊んでいて楽しい多くのTier2とランキング、もとい人と競うには対策もしやすくカジュアルに遊びたい時の選択肢も広くカードゲームの対戦環境としてはまさに理想的でした。

さいごに

お疲れさまでした。これにてZENONZARD史約1.5年のランキングシーンで活躍したデッキの懐古も終わりとなります。

素晴らしいゲームをリリースしていただいたBANDAIとその制作チームに多大なる感謝を。

ありがとうZENONZARD。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?