CB領域展開 3bet-pot 前編

はじめに

今回は、以前のnote記事(CB領域展開)で取り上げたCBについてさらに細かく解説します。待ちに待った3bet-pot編です。

プリフロップからガッツリ学んで、基礎からしっかり身につけましょう。

・学習サポート

本記事ではポーカー学習をサポートできるように、学んだ部分をどのように練習すると効率的に身に付くかの学習方法を添付しています。ぜひ、試してみてください。

また、本記事ではポーカー学習をサポートできるように、学んだ部分をどのように練習すると効率的に身に付くかの学習方法を添付しています。ぜひ、試してみてください。

また執筆中に文章・内容量が多すぎると気づいたため、OOP編(SB編、BB編)IP編の3部制になっています。

それではどうぞ、いってらっしゃい

今回は100BB、CashGameでの戦略記事です。

本記事ツールのメインとして、GTO wizardを使用しています。

前回の記事

3BPでのCBを理解するために、まずプリフロップを読み解いていきましょう。

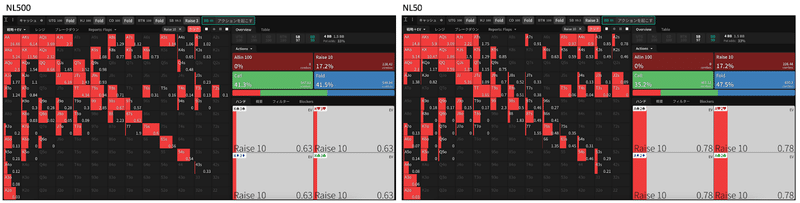

500NLと50NLの二つのPreFlopを紹介します。

PreFlop

PreFlop 3betレイズ レーキ比較

<BTN vs UTGにおいて>

こちらが500NL,50NLでのプリフロップ比較になります。

やはり、50NLの方がレーキが高いことから3betレンジが広くなり、Callレンジが縮小しています。

さらに、注目するべき点としては、AKo〜KQo周りのレンジですね。500NLはAKoをCall止めするレンジを構築しているのに対して、50NLはほとんどRaiseを選択しています。

また、KQoに関しては顕著であり、500NLのRaise頻度は約40%程に対して50NLは80%程でRaiseを選択しています。

では、この2つの共通点としては、vs UTGを考えたときには、レートをあげるほどCall頻度を増やし、3bet頻度を若干下げる。AKo、AQo、KQoのようなペイオフが激しいレンジに対してCall頻度を設け、KQoに関してはFold頻度を設けるという点です。

<BTN vs CO>

こちらのポジション関係については以下のことが考えられます。

レーキの関係からBTN vs CO 、500NLでは、JJ〜TT、KQoをかなりCallレンジに入れています。一方、50NLではJJ〜TTでのRaise頻度がかなり多く、CallレンジがハイカードSuieted Connector系、ポケットのみCall頻度を設けているようです。

<SB vs UTG>

SB vs UTGにおいての500NLと50NLの大きな違いとして、レーキの違いによるSB-Callレンジでしょう。

500NLの場合、SBからのAQo、AKo、AJs〜ATs、KJs〜KTs、JJs〜66sまでのCallレンジを設けています。一方、50NLの場合はJJs、TTsはCallレンジは健在であるものの3bet頻度が多いようです。このようにレーキの影響は絶大ということがわかります。

海外キャッシュ、500NL以上を行う場合は、参考にすると良いかもしれません。

このSB-Flatコール時の戦略はこちらから↓

<SB vs MP(CO)>

SB vs COにおいて、NL500とNL50も3bet率が高く、Call頻度が非常に低いことがわかります。

これは、レーキの影響上、NL50の方が3betにすることは明白ですね。

<SB vs BTN>

こちらもNL500とNL50の3bet頻度は大差なさそうです。しかし、細かくレンジを見てみると、T9sとQJoの3bet頻度の違いです。

NL500では、QJoがpureFoldですが、NL50ではQJoが頻度3betになっています。さらに、T9sに注目するとNL500ではpure3bet、NL50では頻度3betになっています。

<BB vs UTG>

BB vs UTGのレーキ比較では、NL500ではKQs、KJsなどで積極的に3betを行っています。一方、NL50ではハイカードSuitedをCallし、KXsのLowKickerで3betを返しているようです。さらに、NL500の方が76s,65sなどのレンジで3betを頻繁に行っていることが確認できました。

<BB vs BTN>

BB vs BTNのレーキ比較では、BB vs UTG同様の傾向であるNL500でのハイカードSuitedでの3bet頻度の増加・76s,65sでの3bet頻度の増加が確認されました。

NL500とNL50では3betレンジ内容が一部変わるのが特徴的です。

BB vs SB

PreFlop 3betコール

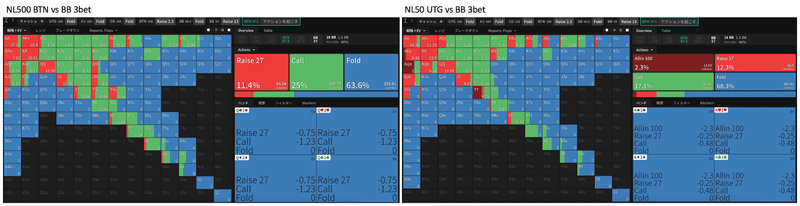

<BTN vs SB 3bet>

NL500とNL50ではCall頻度に2倍もの差があります。NL50の方がレーキが高いため、Setマインをする頻度が少なく、4betレンジが多くなっています。

NL500のBTN Callレンジを見てみましょう。66s〜JJsまではCallレンジになっています。TTs、JJsに関してはCallと4betの混合戦略になっています。さらに、A5s,A4s,A8s〜AQsまでは3betCallのようです。一方、NL50では、A5s,A7s,A8の一部を4betにしています。

重要なこととして、

NL500のようなレーキが安い時(CappedRake)は、Setマインが増える

NL50のようにレーキが高い時は、Setマインがやや減少し4betレンジが増加する

ということが言えます。

BTN vs BB 3bet

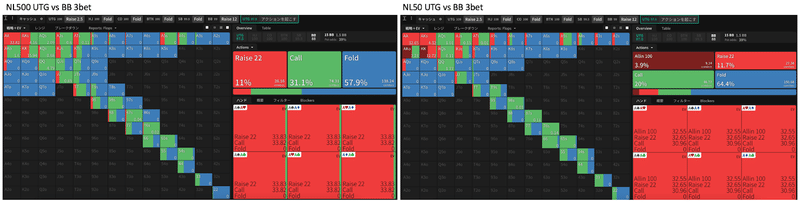

<UTG vs BB 3bet>

<SB vs BB 3bet>

<サポート〜ポーカー学習の助け〜>

・PreFlopのトレーニング方法

GTOw,GTObaseのトレーニング機能を使用する

GTOwの場合(習慣→トレーナー)

GTObaseの場合(Trainer→InstaTrain)

次に①、②を設定する。

①vsOpenと設定

・ポジションをHJ,CO,BTN,SB,BBを1ポジションずつトレーニングする

② vs 3betと設定。

・ポジションをUTG,HJ,CO,BTN,SBを1ポジションずつトレーニングする

設定画面

GTOw

GTObase

さらにポーカー学習を進めたい方はこちら↓

Post FlopでのCBについて

〜PostFlopCBを学習する前に〜

3BPでのOOP CBの場合 vs Positionによって頻度が大きく異なります。今回の記事を読み進めるにあたってこちらの翻訳記事を読むことでより理解を深めることができます。

では3better側のCBをみていきましょう。それにあたり3bet-potのPostFlopのポジション関係を以下のように大きく2つに分類して解説していきます。

・OOP vs IP

・IP vs OOP

まず、OOP vs IPからみていきましょう

設定を以下とします。

NL500 ES 100bb, SB vs BTN OOP vs IP

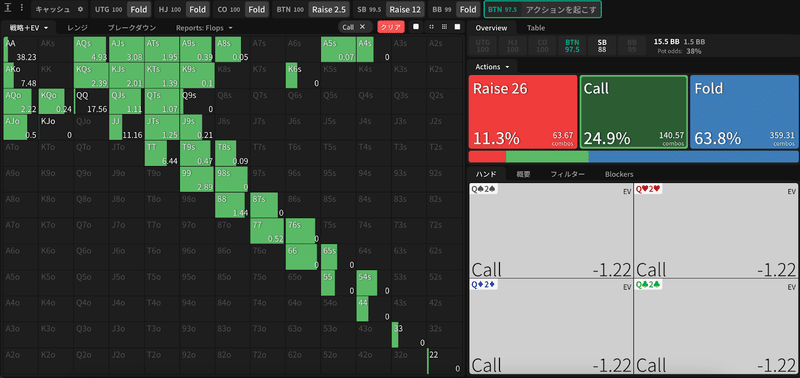

<SB vs BTN> OOP vs IP

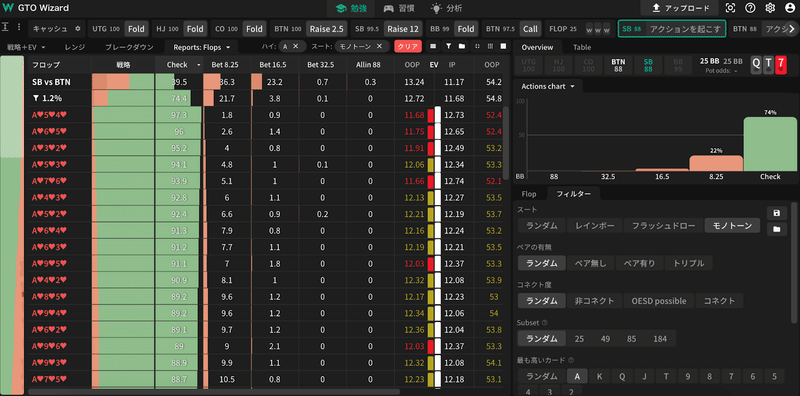

お互いのPreFlopレンジを確認し、Flop集合分析をみていきます。

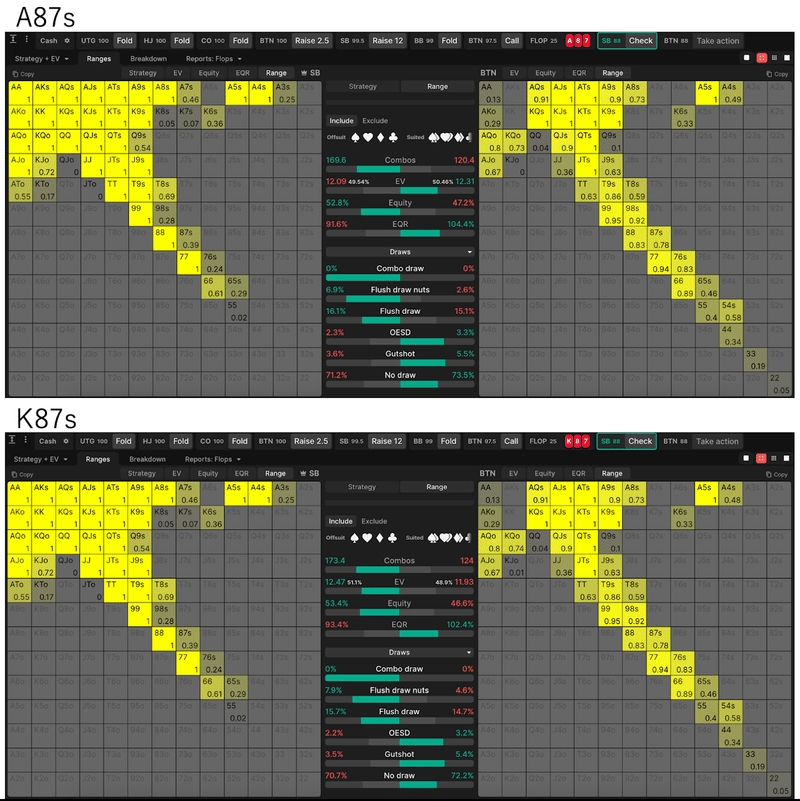

まず、下図はお互いのレンジです。

SB 3betレンジ

まず、3better側のvs BTNopen SBレンジは、上位15%程のレンジで行っています。ポケットレンジとしては、AAs〜66sまでを3bet、A5s,A4sと98s〜65sの一部を3bet頻度に加えることでポラーなレンジを維持しています。それ以外のハンドレンジとしては、リニアー気味のレンジ構成と考えて良さそうです。

BTN 3betCallレンジ

上図はBTN vs SB3betレンジです。AA〜TTsの一部までが4betになっています。AKs、AKo、AQo、AJo、ATo、A8sの一部が4betBluffレンジとして扱われています。さらに、意外な4betレンジとして、Q9s、J9s、T8sの一部を4betレンジにしています。この一部を使いこなすことは難しいですが、自らの戦略に導入してみるのもいいかもしれません。

上図は、3betCallレンジのみを表示させました。66sまでのポケットはほとんどで3betCallを選択しています。55s、44sは約40%程の頻度でCall or Foldという戦略を取っています。やはり、33s、22sはSet over Setなどのリスクを考えるとFold過多になっています。

AXsはストレートが狙いづらいA7s、A6s、A2s、A3sを100%でFoldしています。

では、SB 3bet後の、Flop SB戦略 集合分析を見ていきましょう。

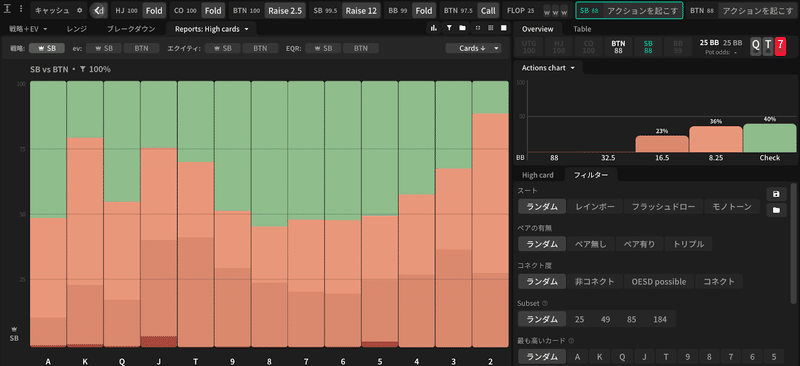

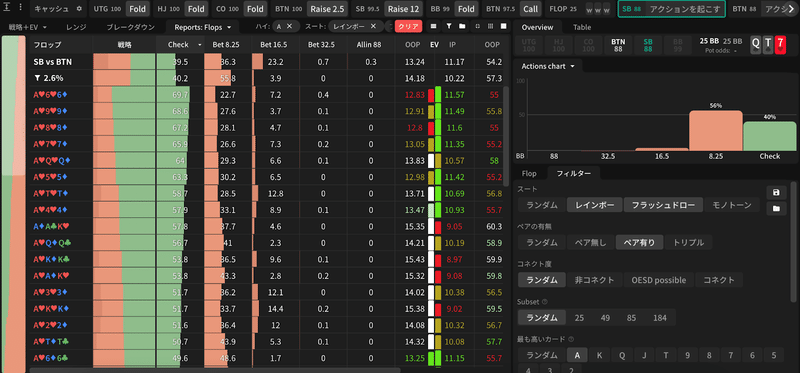

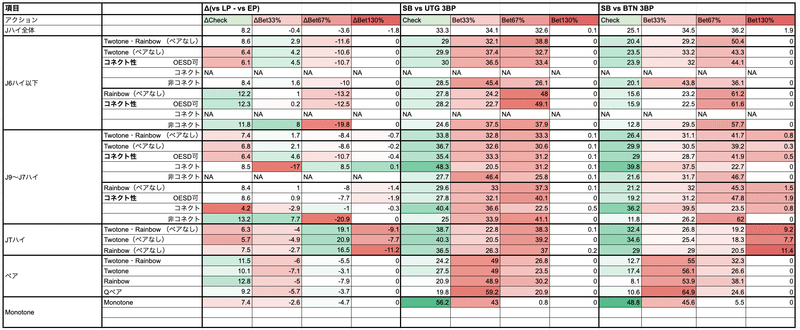

ハイカードごとの集合分析(SB vs BTN 3BP)

上図を表にまとめました。頻度が多い場所に応じて、色が濃くなっています。

図1

まず、全体でのアクションをみると、Checkが約40%、Betが60%ほどという内訳になっています。

OOP vs IPの時は、とりあえずBet33%CBを行う方も多いと思います。この結果をみてギクリと思われた方は、CBの打ちすぎの可能性があります。

主な内訳としては、Check 約40%、Bet33% 約36%、Bet67% 23.2%

という構成です。

この全体の結果に対して、詳細であるAハイ〜2ハイまでをみると以下のことが言えます。

・Check頻度が高いボード:Aハイ、Qハイ、9〜5ハイ

・Bet33%頻度が高いボード:Kハイ>>Aハイ、2ハイ(Tripsボードのため)

・Bet67%頻度が高いボード:Jハイ以下では全体的に高い。特に、Tハイ、Jハイ、3ハイ。

・Bet130%頻度が高いボード:Jハイ、Kハイ

・ALL IN :Jハイ、5ハイ

以上のことが表からわかりました。表を見る限り、Jハイ以下の時のCheck頻度が低くなるほどBet67%の頻度も低くなっているように見えます。

<サポート>理解を深めるためのコラム

では、Check頻度とそれぞれのBet頻度との間に相関関係があるのかを確かめていきましょう。

下図はAハイ〜2ハイまでのCheckとBetの相関係数です。

図2<CheckとBetの相関関係>

Check頻度とそれぞれのBetの相関関係を調べたところ、CheckとBet33%は強い負の関係があり、Bet67%に関してはやや負の関係があるとわかりました。

したがって、Check頻度が増加するほど、Bet33%頻度は減少し、Check頻度が減少するほど、Bet33%頻度が増加すると言えるでしょう。ここで散布図を見てみましょう。

図3<散布図>

Bet33%頻度のプロットが負の相関を持っていることは視覚的にも捉えることができます。

Bet67%に関してもやや負の相関がある可能性があります。

よって、以上より、CheckとBet33%は負の相関があることは確からしく、Check頻度の少ないボードを覚えることによって、「OOP 3better CB戦略」を明らかにすることができそうです。

ではインプレイ中にこれは戦略的に使えるのか?という疑問が浮かびます。

図1〜3より、3better側に有利であるボード、特にKハイ、Jハイ、Tハイの時にCheck頻度が減少しBet33%頻度が増加すると考えられます。

では、ハイボードをそれぞれ詳細に見ていきます。

ハイボードごとのCB

Aハイ(SB vs BTNのOOP vs IP)

Aハイは9〜5ハイと同様のCheck頻度であるがBet33%を中心に扱うということが特徴的です。

Check頻度を降順にするとMonotoneがCheck頻度の高い順に並んでいます。

Monotone

MonotoneをソートするとCheck頻度が74%とかなり増加し、Check過多になっています。では、AhiMonotone時は全レンジCheckでも良いのかという簡易戦略を思いつきますが、Checkを昇順にすることでFlopを確かめます。

どうやら、ブロードウェイ(BRD)が絡んでいるMonotoneということが特徴として伺えます。

ここで仮説として、BRD MonotoneであるならばBet頻度が増加するということが考えられます。

BRD Monotone ソート後

Bet33%頻度がAハイMonotoneの頻度と比べて10%ほど増加しました。

ここでさらに、Flopのコネクト性をソートすると

BRD Monotone コネクト評価

OESD possibleのみ顕著にBet33%頻度が高いことがわかります。

このことより、AハイのCheck頻度の多くはMonotoneの可能性があり、BRD Monotone(特にOESD可能時)を除くということが言えるようです。

Aハイ Monotoneまとめ表

では、Monotoneを除いたボード、Twotone、Rainbowをみていきましょう。

まず、最初にMonotoneを除いたボードをCheck頻度が高い順に並べます。

Monotoneを除いたFlopCheck頻度降順

Twotone (ペアなし)

Rainbow(ペアなし)

上図の情報をまとめると下図の表になります。

巷で間違った知識として言われている「Drawが濃い時にBetしなさい」という情報と反して、Rainbowの方がBet33%頻度が高いことがわかります。一方、Twotoneの方がBet67%の頻度が高いことからTwotoneの方が大きいBetが比較的好まれるようです。

では、この違いについてボードをPick Upして解剖していきましょう。

まず、AQTボードを比較します。

AQsT

AQTr

どちらもBet67%頻度がある程度ありますが、前述の通りTwotoneでのBet67%頻度の方が高いことが特徴として挙げられます。上図のTwotoneのA4sをSuitごとに比較するとBDFDありのみが高いBet67%頻度を保っていることから、TwotoneでのBet67%頻度増加としては、BDFDレンジの有無が原因として考えられます。

どちらもNutsSDボードであるので、Bet67%が高頻度になるボードとしては次の2つの要素によって成り立っていると考えられます。

①オリジナル有利のNutsSDボード

②BDFD形成の有無

①、②の要素によってBet33%とBet67%レンジの棲み分けをすることでインプレイにこの戦略を導入することが可能になるでしょう。

・Twotone時にBet67%頻度の増加

・Rainbow時にBet33%頻度の増加とBet67%頻度の減少

▽Bet67%の要因

①オリジナル有利のNutsSDボード

②BDFD形成の有無

では、次に上記①、②が確からしいのか検証していきます。

AT6ボードについて比較します。

仮説:AT6ボードは、オリジナル3betレンジにNutsSDが存在していることによりBet67%が好まれる可能性が高いです。

AsT6

AT6r

いかがでしょうか?①、②の要素が強く効いているかと思われ、確からしいですね。

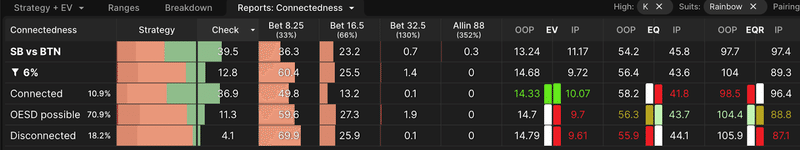

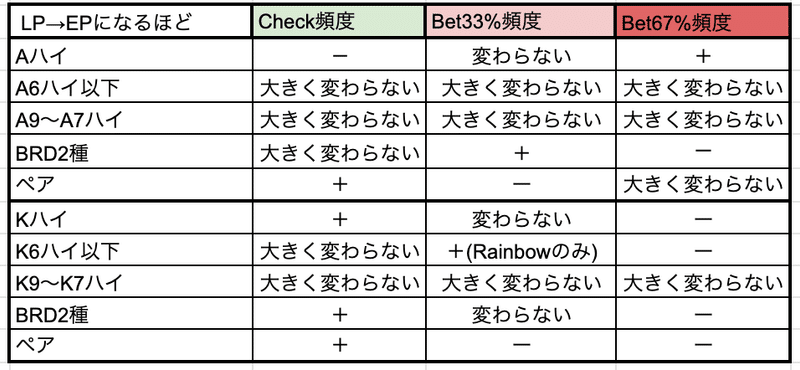

ここでTwotoneとRainbowでのコネクト性の評価を行ってみましょう。

・コネクト評価

この結果を見ると、わずかに非コネクトであるボードの場合はBet33%頻度が増加するようです。

注目すべきは、コネクトしているボードよりもOESD可能ボードの方がCheck頻度が高いということがわかります。

では次に、Check頻度が高くなるAハイをソートしました。

すると、OOP vs IP時では、「A6ハイ以下の時」が特にCheck頻度が高い結果となりました。

ここで、A6ハイ以下のボードを見ていきましょう。

A6ハイ(ペアなし、Twotone、Rainbow)

コネクト評価

Twotone

Rainbow

Aハイ以下の情報をまとめると下図のようになります。

A6ハイ以下をそれぞれ比較すると、Rainbowかつ非コネクト時にBet33%頻度が過多になっています。

A6ハイ以下でソートすると必然的に

「ローカードのコネクト性が高くなり、OESDが可能なボードが増えるため」と考えられます。

このことにより、A9ハイ〜A7ハイ時のOESD可能ボード・コネクト性の高いボードはCheck頻度がかなり高くなると予想されます。

では、A9ハイ〜A7ハイを見ていきます。

A9〜A7(ペアなし、Twotone、Rainbow)

コネクト評価

Twotone

Rainbow

A9ハイ〜A7ハイをA6ハイ以下と比較すると、全体的にはあまり差がなくどちらもCheck頻度がTwotone時にかなり高くなっていることが目立ちます。一方、Rainbowに着目してみると、「非コネクト+Rainbow」においてBet33%の頻度増加が見られます。

さらに、重要な要素としてCheck頻度におけるコネクト性の評価は

Twotone>OESD可>コネクト>Rainbow>非コネクト

(Check>Bet33%)

となっているという事実です。

次にAハイブロードウェイを見ていきましょう。

Aブロードウェイ Check頻度降順

上図をみるとAJTrとAJTttのみが飛び抜けてCheck頻度が高いことが挙げられます。

これをみると、FlopにおいてBTN側のKQがNutsSDを完成させていると安直な考えが生まれます。

しかし、Bet33%を降順にすると、KJs(4comb)がNutsSDを完成させているAQTボードが、Check頻度が26%しかなく、Bet33%過多になっていることがわかります。

・Bet33%頻度降順

では、AJTボードとAQTボードの具体的戦略を解明していきましょう。

AJT(上左図)

まず、AJTttの場合、3better側のSBはCheckレンジが非常に広く、TopHit+DrawとSD/FDでBet33%を構築しています。

AJT(上右図)

さらに、レンジにおいて、SB側にGoodハンドが多いが強いハンドがBTN側にあるという特殊なレンジ関係になっています。EQchartに関しても、連続的にSB側が上回っていますが、上位レンジにおいて入れ替わり、または非常にレンジ同士が近接していることがわかります。

このようにEQlinearが近接している時には、Check頻度が高くなる傾向にありBetすること自体が自らのEQを殺すアクションになる可能性があります。

AQT(下左図)

一方、AQTttでは、SB戦略としてBet33%が中心的な戦略になり、ハンドレンジバランスを取るために、EQがある程度ありEQRがやや高いハンドレンジでCheckをするという戦略をとっています。

AQT(下右図)

レンジにおいてもSB側に、Goodハンドと強いハンドの両方が多く存在するという健全なレンジを有しています。EQchartに関しても連続的にSB側が上回り、近接していません。

以上のことより、AJTとAQTでのCB率に差が出た理由としては、BTNレンジにSD完成レンジがAJTの方が多いからと言えます。

ブロードウェイ2種以上まとめ

ここまでの内容は、CheckとBet33%を中心に解析しました。

Aハイ ブロードウェイ2種以上の時、特にTwotone時にBet67%頻度が20%程度あることが気になった方も多いと思います。では、補足として、BRD2種以上のBet67%に関して少し深掘りしてみましょう。

AQsTボードで考えてみましょう。

AQsTボードでの戦略

具体的な戦略をみると、Kハイを中心にBet67%をしていることがわかります。

2ペア、SD完成、Hit+BDFDとKハイのレンジでBet67%を行っていますね。下図が役ごとの戦略になります。

では、実践で、AQsTボード時に、SB側が行うであろうアクションを比較していきましょう。

①Bet33%後

②Bet67%後

2つの戦略を比較してみましょう。

左図①と右図②のEQchartをみてください。

①は、Bet33%をしたことにより「リニアーレンジ」で戦っていることが読み取れ

②は、Bet67%をしたことにより「ポラライズドレンジ」で戦っていることが読み取れます。

さらにSBレンジのEVに注目するとEV差が5%ほど生じています。つまり、大きいBetをしてポラライズドレンジを構築した場合、相手に一方的なEVを押し付けることができると言えるでしょう。

このように相手があまり見たことがないスポットであるが、こちらが一方的に熟知しているスポットを作り上げることが重要です。

よって、SB CB戦略としてBet67%は有効だということが判明しました。そこで、Bet67%が使えるボードを明らかにし実践へ導入できるようにしましょう。

Bet67%降順

上図より、先行結果(AハイBRD2種以上 Twotone時にBet67%可能)になっていることがわかりました。

次にBet33%頻度が多いペアボードをみていきましょう。

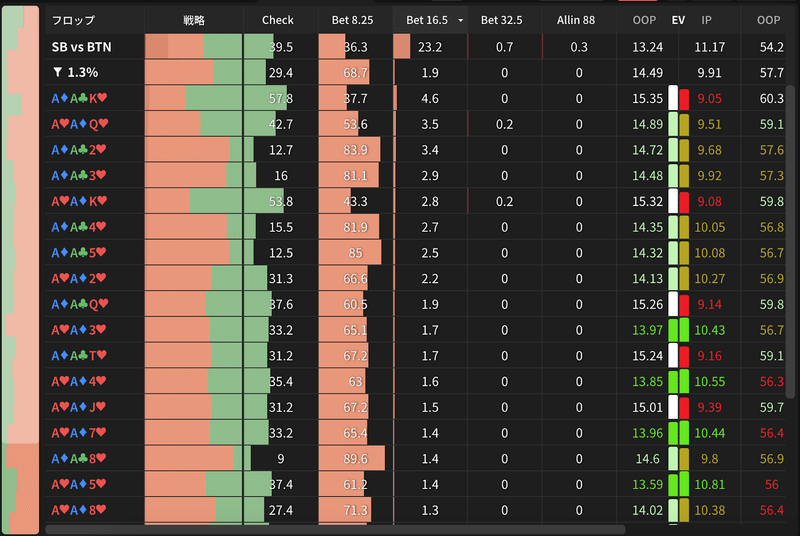

ペアボード

ペアボードでは一般的に小さいCBをレンジ全体で打っていくことが知られています。

Aハイ時のペアボードでは、かなりCheck頻度が高いことがわかりました。

では、どのようなペアボードでCheckをしているのでしょうか。Check頻度を降順にします。

Check 降順

上図より、A66やAQQなどがCheck頻度上位にきていることから、3betCallerであるBTN側がトリップスを形成しやすいボードであることが考えられます。

つまり、ペアボードであるのにもかかわらずCheck頻度が高い理由としては、SBはOOPであるため、BTN側のトリップスを警戒していると考えられます。

よって、AAXにした場合、レンジCBが好まれる可能性があるということです。

実際にAAXにソートしてみると

Bet33%頻度が約70%弱になりました。3betCallerのBTNレンジにKXs、QXsが多く残っているため、AAKやAAQのCheck頻度が高いことに説明がつくでしょう。

ペア-Twotone

ペア-Rainbow

Aペア

Aハイまとめ

まずAハイにおいて

・Twotone時にBet67%頻度の増加。特にBRD2種以上の時

・Rainbow時にBet33%頻度の増加とBet67%頻度の減少

・OESD可能ボード時におけるCheck頻度の増加

▽Bet67%の要因

①オリジナル有利のNutsSDボード

②BDFD形成の有無

ということが前述でわかりました。

加えて各まとめより

Aハイ時(OOP vs IP -SB vs BTN)はある程度のCheck頻度を設ける必要があるということがわかりました。特に、

「A9ハイ以下でのTwotone時のCheck頻度増加」

「Twotone+BRD2種以上でのBet67%頻度の増加」

です。

この情報を踏まえた上でAハイ OOP CBとしてSB vs BTNでの状況下、つまり、vs PositionがLate Positionの場合にはじゃんけんのようにCheckとBetのバランスを重視する必要があるということが言えます。

言い換えると相手がLate Positionである場合のAハイボードはバランスを意識するべきなのです。

では、相手がEarly Positionの時を調べる必要があります。

<SB vs UTG 3BP> Aハイ

SB vs UTG 3BPでのAハイをまとめると下図のようになります。

SB vs BTN(LP)とSB vs UTG(EP)を比較します。

CB戦略SB vs BTN →CB戦略SB vs UTGへと戦略変更した時に生じる頻度差Δです。

下図における左の項目(Δ〜)が差を表しています

いかがでしょうか?

vs BTN→ vs UTGになった場合、以下のことが言えます。

・Check頻度の低下↘︎

・Bet33%は変わらない

・Bet67%頻度の増加↗︎

・Bet130%は大きく変わらない

つまり、

「vs PositionがBTNに近づくほどCheck頻度が増加する」ということです。

さらに、Aハイでの詳細をみていくと

「A9〜A7ハイ時でのBet33%頻度増加↗︎」

「Aハイ BRD2種以上でのBet33%頻度増加↗︎」

「Aハイ ペアボードでのBet33%頻度の減少↘︎」

「Aハイ MonotoneでのCheck頻度の増加↗︎」

ということがわかりました

<サポート>学習サポート

ここのスポットを学習してマスターしよう!

手順

①設定する

②トレーニング開始!

では、Kハイも同様にみていきましょう。

Kハイ(SB vs BTNのOOP vs IP)

Kハイ全体の集合分析です。

Kハイは9〜5ハイと同様のCheck頻度であるがBet33%を中心に扱うということが特徴的です。Kハイはレンジ全体でCBを行うということが簡易戦略として流行っています。

ここでKハイのCheck頻度を確認してみましょう。

Check頻度を降順にするとMonotoneがCheck頻度の高い順に並んでいます。

KハイでのCheck頻度上位としてはMonotoneのようです。ここでKハイMonotoneを深掘りしていきましょう。

KハイMonotone

KハイMonotone Check降順

MonotoneをソートするとCheck頻度が60%とかなり増加し、Check過多になっています。では、KhiMonotone時は全レンジCheckでも良いのかという簡易戦略を思いつきますが、Checkを昇順にすることでFlopを確かめます。

Monotone Check頻度昇順

Check頻度の低いMonotoneを確認するとブロードウェイ2種Monotoneであることが考えられます。

Ahi Monotone時と同様にBRD2種MonotoneであればBet頻度がある程度あるのでしょうか。

BRD2種ソートMonotone

Khi Monotone BRD2種 コネクト評価

Check頻度が9%ほど減少しました。どちらかというとBetするようですがこれは3better側レンジにHit+FDが多くありBet頻度が高くなっているのではないでしょうか。

ここでKT8sの具体的な戦略をみてみましょう。

KT8s

OffSuitハンドレンジの多くがBetレンジになっているようです。

Khi Monotoneまとめ表

AハイMonotoneと比較するとBet頻度が増加しています。AハイMonotoneとKハイMonotoneでのBet頻度の違いとしては相手レンジにNutsFD/NutsFD完成のコンボ数によるEV差ということが原因の可能性があるからです。

K87sの方がSB側の全体EVが高くNutsFDコンボが多いことがわかります。

このことにより、AハイよりもKハイMonotoneの方がCBを打つ理由となっています。

では、KハイでのMonotoneを除くボードをみていきましょう。

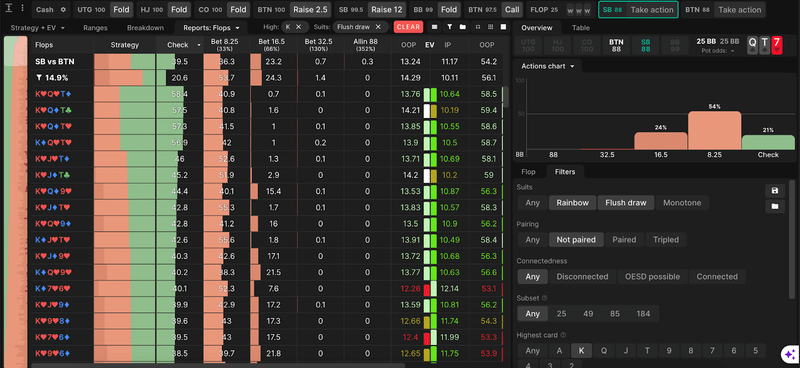

Kハイ Twotone Rainbow

Kハイ Twotone ペアなし

Kハイ Rainbow ペアなし

コネクト評価

上記の内容を表にすると下図になります。

Kハイでは一般的にレンジCB戦略が好まれています。しかし、今回のSB vs BTNにおいてはCheck頻度をある程度設けている点、Bet67%が好まれている点が印象的です。

Twotone時にCheck頻度が増加しBet67%頻度も20〜25%ほどと割とあります。一方Rainbowの時はレンジCBのようにBet67%頻度は変わらず、Bet33%のみ増加しています。TwotoneとRainbowでのBet67%の頻度変化がないことからBet67%レンジはSuitでの変化を受けづらいようです。つまり、SDに関係ありそうということが言えます。

コネクト性に着目してみるとOESD可能ボード時にBet67%頻度が増加しています。

以上のことから、「Bet67%頻度はコネクト性に起因する」ことがわかります。

・非コネクト時にはレンジCB

・OESD可などにおいてCheck頻度を設けつつ、Bet67%レンジを作る

ここで実際にKハイボードをPick Upして戦略をみてみましょう。

上図がT5sKでのSB戦略です。

BDSDのレンジとTopHit GoodKickerや2ペアでBet67%を行っています。Bet33%が弱くならないようにKKsやTTsなどの強いEQを持つハンドレンジでBet33%を行っているようです。

「BDSDレンジとTHGK、2ペアでBet67%」

「それ以外のハンドレンジでBet33%」

「FD/BDFDなしのAハイにおいてCheck」

ではここでBet67%を降順にしてみます。

集合分析を上からみていくと

Rainbowの時はKLLの時にBet67%頻度が高く、Twotoneの時はBRD2種の時にBet67%頻度が高くなっています。

Rainbow降順

Rainbowコネクト性

Twotone降順

Twotononeコネクト性

上図を見比べてみるとやはりOESD可能かどうかが深くBet67%に関わっているようです。

「OESD可ボードにおいてBet67%頻度が増加する」

Aハイ時と同様にKハイ集合分析をカテゴリー分けし表にまとめました。

Kハイ(SB vs BTN) まとめ図

Kハイの全体像として、レンジCBを行うシーンが多い一方でBet67%の戦略を取り入れるとOESD可能ボードにおいてCheck頻度をある程度作らなければならないということです。Check頻度を設けることでブロードウェイ2種時でのBet67%という強力なCb戦略を使うことができます。

Bet67%頻度が多いボードとしては

「K6ハイ以下」「KハイBRD2種」「KハイペアボードRainbow」

の時であり高頻度で使えそうですね。

主にOESD可を意識してBetレンジを構築することが大事でしょう。それ以外の場合はレンジCBで良さそうです。

「BDSDレンジとTHGK、2ペアでBet67%」

「FD/BDFDなしのAハイにおいてCheck」

「3 of Kindを含めるそれ以外のハンドレンジでBet33%」

では、K6ハイ以下を詳細にみていきましょう。

K6ハイ以下においてほとんどのボードがOESD可能になることによって全体的にBet67%頻度が高いです。

具体的にはRainbowの時にBet67%頻度が増加しています。

K43rをPick upしてみましょう。

k43rの戦略です。レンジ全体でBte33%とBet67%を混合しているようです。

K6ハイ以下の場合はレンジ全体でBet33%とBet67%ということがわかります。

K9〜K7ハイ集合分析

K9〜K7ハイボードではRainbowの方がBet33%、Bet67%共に頻度が高くなっています。

これは、K9〜K7ハイとした時にOESDになるボードが多くあり、TwotoneのようにFDが見えるボードではPotを大きくする必要がないと考えられます。

重要なこととしては、FDが見えるボードでは小さいBetが好まれやすいということです。このことを確かめてみましょう。

K9s5

K9s5の戦略です。AKのようなTopHitGoodKickerである時には、頻度でBet67%を行っています。特にFD Blockerを持っていない+相手のBDFDを抑えているAKの方がBet67%を使っているようです。それに伴いQJなどのGutShot系やKhitのBDSDでBet67%を構築し、AハイのようなNohitとLowペアをCheck頻度に使っています。どちらかというとBet過多になっています。

したがって、SD系が形成不可能なボードにすることによって、Twotoneでの大きいBetが必要ないことを証明できます。

次にOESDやGutShotが形成不可能なTwotoneをみてみましょう。

K8s3

比較するとBet67%の頻度が減少しました。よって、Twotoneのみの要因で大きいBetをするということを一部否定できたかと思われます。

次にKハイブロードウェイ2種をみていきましょう。

Kハイ BRD2種

どうやらRainbowであればBet33%がレンジ全体として丸い正解でありそうです。

一方、KQ9などの相手側が一方的にStraightを形成するような場合はCheck頻度が約50%となります。

つまり、ブロードウェイ3種となるとかなりCheck頻度を作る必要があるということが予測されます。

次にKハイ ペアボードをみていきます。一般的にペアボードを安く打つということが浸透していますが、こと3BPにおいてのペアボードでは異なります。

ペアボードにおけるBet67%頻度の多用です。実際に集合分析をみてみましょう。

Kハイ ペアボード集合分析

Bet67%を降順にしました。

レンジ全体として、Bet33%を使用するのは正しいようですが、Bet67%がある程度の頻度で存在します。具体的には、

「Kペアボード」と「ペアになっているカードが3betCallレンジに少ないカード」

ということが上図より伺えます。

「Kペアボード」と「ペアになっているカードが3betCallレンジに少ないカード」それぞれの特徴としてラグに近い感覚でしょうか。

これは

相手の3betCallレンジを考慮しTripsコンボ数が減っている時

と言い換えることができます。これは、相手のPocketペアなどへの圧力をかけるために大きいBetサイズを使っているとも見えます。

実際にペアボードでの戦略をみてみましょう。

K22r

SB戦略

Bet33%後の相手レンジ

Bet66%後の相手レンジ

Bet33%後とBet67%後の相手レンジを比較するとPocketペアのEVが0に近づいていることが確認できます。Bet67%を導入することにより例えばハンドがAKであった場合、相手のAQに対してはValueになり相手PocketペアにはBluffになっています。非常に美しい戦略です。

よって、

相手の3betCallレンジを考慮しTripsコンボ数が減っている時のペアボードでは

Bet67%が好まれる時がある。

ということが言えます。

ここでKハイでの SB vs BTNとSB vs UTGを比較します。

<SB vs UTG 3BP> Kハイ

SB vs BTN(LP)とSB vs UTG(EP)を比較します。CB戦略SB vs BTN →CB戦略SB vs UTGへと戦略変更した時に生じる頻度差Δです。

下図における左の項目(Δ〜)が差を表しています

vs BTN→ vs UTGになった場合、以下のことが言えます。

・Check頻度の増加↗︎

・Bet33%は変わらない

・Bet67%頻度の大幅な減少↘︎

・Bet130%は大きく変わらない

Kハイにおいては「vs PositionがBTNに近づくほどCheck頻度が増加する」ということは言えず、「vs EarlyになるほどCheck頻度が増加」しています。

ここでKハイの詳細をみていくと

KハイでのCheck頻度の増加はBet67%頻度の減少によるものということがわかります。

vs PositionがEarlyになるほどKハイはBet33%の頻度がK6ハイ以下で大幅に増加しBet67%頻度が減っています。

「K6ハイ以下RainbowでのBet33%頻度大幅な増加↗︎」

「Kハイ ペアボードでのBet33%頻度の減少↘︎」

「Kハイ MonotoneでのCheck頻度の増加↗︎」

ということがわかりました。

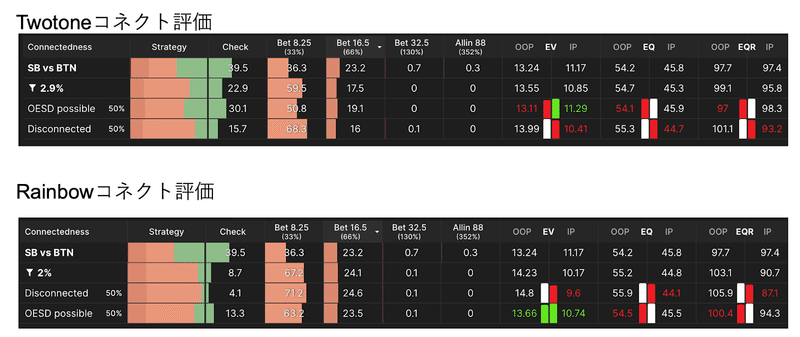

Δ比較 Late Position→Early Positionへの戦略遷移

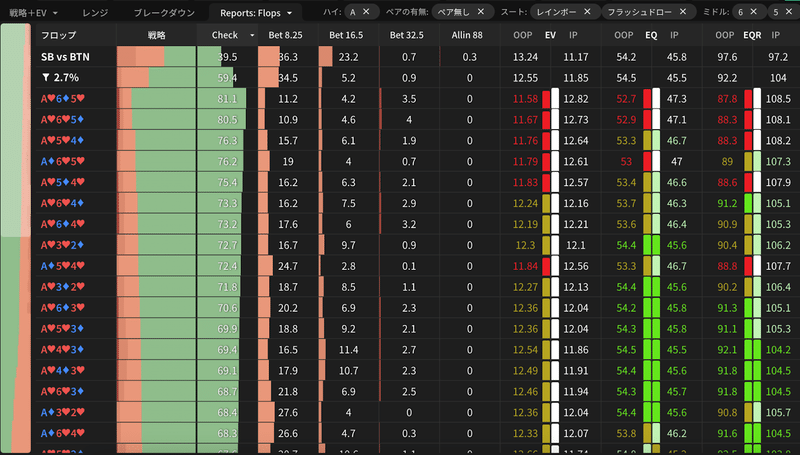

Qハイ(SB vs BTN)

Qハイ集合分析を確認しましょう。

前述までと同様にまとめ表を作り全体像を掴みます。

Qハイ まとめ図

Qハイは全体的にCheckの頻度が半分を占めることが特徴です。Betサイズは33%と67%の混合であり、Q9ハイのTwotone時のみBet67%頻度が増加し、その他はRainbow時に多用をしています。ペアボードではBet33%がかなり好まれますが、Qペアを除くペアボード時にBet67%が選択されていることからQ44などの3betCaller側がTripsを作り辛いボード時にBet67%を選択されていると考えられます。

ではQ8ハイ以下から詳細に確認しましょう。

Q8ハイ以下

Q8ハイ以下(Bet33%降順)

Check降順

Q8ハイ以下の特徴としては、コネクト評価におけるOESD可能or非コネクトにしかならないボードです。

やはり、非コネクトボードではBet33%が好まれる一方、OESD可ボードではCheck頻度が高いことが確認できます。

それぞれ7〜10%程の差ですが

OESD可能ボードでも特に「3betCallレンジに絡んでいる確率の高いQ76〜Q65あたりのボードでのCheck頻度が高いこと」がわかります。

これは相手にOESDハンドレンジ+Setコンボが6コンボ以上あることが原因として考えられます。

具体的なCheck高頻度ボードをPick Upして詳細を確認しましょう。

76sQ

上図のSB戦略をみると幅広いレンジでCheckを選択しています。AAs、KKsや98sなどの一部のハンドレンジでBet33%を行っています。

それに対してBTN側のEVがEQRの高さによりSBを上回っています。DrawsはもちろんSetコンボ数が無数にあるためPositionアドバンテージによるEQRの高さが確認できます。

さらに、EQ分布をみるとSBとBTNのラインが非常に近接しています。このことによりEQRの高いBTN側がかなり有利な状況ということがわかります。

この事実により、SB側のAAsやKKsなどのOverペアはBet67%の頻度がある程度保たれている状況です。

これは、Q76ttというFlopで3betCaller側が絡んでないはずないから、Overペアと一部のOESDでBet67%することでCaller側にプレッシャーをかけていくという戦略意図が感じられます。

次にQ9ハイボードです。

Q9ハイボード

Q9ハイボードは他のQハイボードと比べてCheck頻度が高いボードです。

Q96ボードでのSB戦略をみてみましょう。

Q9ハイボードでは、3better側にNutsSDが濃くあるボードであるためNutsSDとAAs、KKsのOverペアでBet67%を行いその他のレンジでCheckを行っています。

もちろん、Bet33%のレンジが10〜15%程度存在するがEQ分布から、SBとBTNのEQ分布が近接することからCheck優勢にならざる得ないと考えることができます。

「Q9ハイボードではAAs、KKsをBet67%、NutsSDをBet67%。それ以外はCheck高頻度」

QハイBRD2種以上

QハイBRD2種以上の場合、Bet33%とBet67%の混合戦略になっています。Rainbow時にはBet33%頻度の増加ということが言えるでしょう。

具体的にどのようなレンジでSBはCheck/Betしていくのでしょうか。

JTsQをPick Upしました。

Q9ハイの時と同様に「Bet67%レンジはAAs、KKs、NutsSDが中心」です。

「Bet33%レンジはFD、TwoペアやSetなどの相手にターゲットがほとんどいないようなハンドレンジ」になっています。

「Checkレンジは、TopHitとSDVが若干あるLowペア、下SDハンドレンジ」になっています。

このCheck・Betバランスに関しては、非常にPLOに近い感覚です。

Monotoneとペアボードは割愛させていただきます。

ここで SB vs BTNとSB vs UTGの戦略を比較します。

<SB vs UTG 3BP> Qハイ

ΔvsLP→EP

SB vs BTN(LP)とSB vs UTG(EP)を比較します。CB戦略SB vs BTN →CB戦略SB vs UTGへと戦略変更した時に生じる頻度差Δです。

下図における左の項目(Δ〜)が差を表しています。

Qハイでのvs LPとEPでの戦略差は主にCheck頻度の減少とBet33%の増加です。

Monotoneを除く全ての項目でBet33%頻度が増加しています。特にBet33%の増加が激しいのはQ9ハイ以下のボードです。

「Qハイでは、vs Early PositionになるほどMonotoneを除くボードでBet33%頻度が急増する」

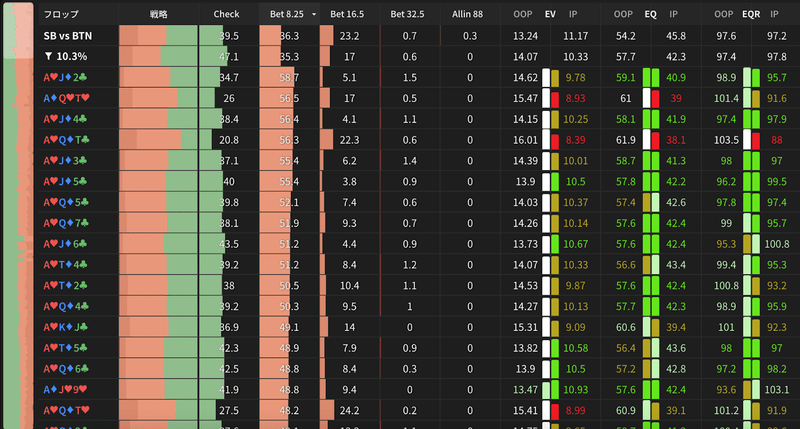

Jハイ(SB vs BTN)

Jハイ まとめ図

SB vs BTN 3BPでのJハイの全体像として、Check、Bet33%、Bet67%が同じような頻度でありBet130%とALL INまであります。

一般的に3BPのJハイ以下の時にはBet67%が好まれることがよく知られています。既知の事実の通り、Bet67%頻度がJ9ハイ以下の時に最大化しています。Bet67%の大きな要因としてRainbowということが起因していることが表からわかります。特に、J6ハイ以下の時のBet67%が極大のようです。

では、どのようなレンジでBet33%とBet67%を使い分けるのでしょう。

RainbowとTwotoneでのBet67%頻度が大きく変わることによりBDFDなどのレンジがBet67%をしているのかもしれないという予想が立てられます。

具体例をいくつかPick Upして解析してしていきましょう。

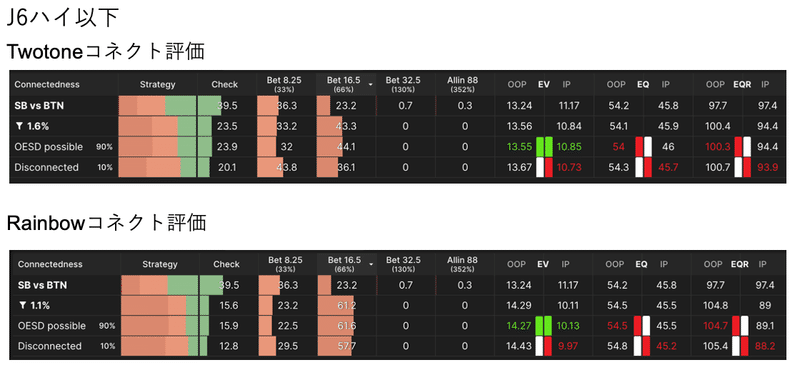

まず、J6ハイ以下における集合分析です。

J6ハイ以下

上図をみるとコネクト評価でのBet頻度への影響が少なく、Bet67%頻度に対してTwotoneとRainbowが要因であるということがわかります。

J42rでのSB戦略詳細をみてみましょう。

SBの戦略としてRainbowのためBet67%頻度が高く、「BDFDが形成できないSuitedハンドレンジをCheck」にしています。

「Bet33%頻度レンジは88sなどのUnderペアとJJsのような相手のValueターゲットを全て抑えているハンドレンジ、Gutshot、Nothingハンド」ということがみて取れます。

では、上記のボードをTwotoneにしてみたらどのように戦略が変化するのでしょうか。

J4s2

TwotoneのSB戦略におけるK9sを見るとTwotoneになることによって、3bet側のSuitedハンドがBDFDができない通り数が増加することが原因ということがわかります。

つまり、「JハイでのTwotoneとRainbowの戦略の違いは3betterハンドレンジ内のFDまたはBDFDの通り数の増減によるもの」ということが判明しました。

では、ここで考えられることとしてはBDSDならどうなのかということです。Twotone・RainbowのどちらのBDSDレンジをみてみると下Straightが狙えるようなハンドレンジでBet33%やCheckを選択しています。このことからBDSDでも上Straightを狙えるハンドレンジにおいてBet33%またはBet67%を積極的に行うことが考えられます。

以上より

「BDFDが形成できないSuitedハンドをCheck」

「Underペア、TopHitWeak Kicker、TopSetをBet33%」

「BDFD、上BDSD、KKs〜QQsBlockerをBet67%」

「TopHitGoodKicker、OverペアをBet67%」

ということがわかりました。

J9〜J7ハイ

J9〜J7ハイの集合分析です。

J9〜J7ハイボード時の集合分析データをみるとBet33%とBet67%の混合戦略になっています。コネクト評価によって、「Connectedしているときは、Twotone・Rainbow関係なくCheckまたはBet33%が優勢である」と言えます。一方、OESD可能ボードであってもBet67%が可能ということがわかります。

では、今回で言うとJ9ハイTwotoneを例にとって、詳細アクションレンジを把握しましょう。

J92

SB戦略とEQ分布図

J9ハイ時のSB戦略をみると

J6ハイ以下時と同様のことが確認されます。

「BDFDが形成できないSuitedハンドをCheck」

「Underペア、TopHitWeak Kicker、TopSetをBet33%」

「BDFD、上BDSD、KKs〜QQsBlockerをBet67%」

「TopHitGoodKicker、OverペアをBet67%」

今回は右下図のK9sに注目してみましょう。Bet67%しているのはなんとBDFDのみのK9ccです。Jハイ以下のBet67%などの比較的大きいBetをするレンジはBDFDを有しているレンジである可能性があります。

この理由をEQ分布を用いて探っていきます。

まず、EQ分布とはX軸をレンジ、Y軸をEQとし、相手のレンジに対しての其々のハンドEQをプロットしたものです。

J9s2のEQ分布の特徴として、相手BTNに対して青ラインが連続的に上回っています。この状況である時にレンジCBが有効な状態です。つまり、Bet33%が有効であるという根拠になります。

次に、Bet67%の原因を探すと所々にSB青ラインが飛び上がっているところが確認できます。それを把握した上でSBがBet67%、BTN Callしたとしましょう。

ボードは下図に設定

するとEQ分布はこのように変化します。

青ラインが大きく変化し、下位レンジにおいて若干の上回り、レンジ60%あたりでは一方的にEQをSB青ラインが上回っています。しかし、TopレンジあたりではSBは大きく下回っていますね。

では次に、TurnでSBがALL INしたとしましょう。

するとEQ分布は大きく変化し、一方的にSB側が上回り、上位レンジでは下回っています。

ここで両者レンジのEVを確認すると

中央に表示されている両者EVをみるとSBが一方的にEVを有していることがわかります。この理由は、OverペアとTopペアのコンボ数の違いです。

そして、BTN EVを確認すると赤くなっているレンジがあります。これはSB ALL INに対してEVが0になったハンドレンジを示しています。

つまり、SBがFlopでBet67%をした理由としては、TurnでBetすることで3betCall→FlopCB Callした相手レンジにある脆弱なハンドレンジのEVを0にするというアクション意図があるからです。

よって、J9ハイ以下でOverペアBlockerレンジでSBが大きいBetをする理由になります。

次にJTハイについてみていきます。

JTハイ

JTハイの特徴として、Bet130%と一撃ALL INがあることです。

およそ、AQ、AKのようなGutshotでBet130%またはALL INをしているのではないかと想像に容易くないでしょう。

では、レンジ詳細を確認しましょう。

JTs3

SB戦略を見るとかなりのアグレッションです。

NutsSDは全てALL INしている一方で、98sのような下SDレンジではCheck or Bet33%戦略のようです。

さらに、OverペアをValueとしてALL INレンジに加えています。

この現象について、確かにDrawがある時に一番勝率が高いのはFlopです。ゆえに、ALL INレンジが構成されるのでしょう。ここでの考察として、AAsがALL INレンジに入っていることに注目します。

AAsでALL INしてしまったらValueが全く取れないと思う方も多いと思われます。実際にAAsのEVをみてみるとハートなしのAAsではほとんどEVが変わりません。

つまり、ALL INしてもBet33%してもAAsがValueを取れる先はTurn・Riverまでほぼ同一ではないかということが考えられます。

ESが100bbだからできることのように感じますが、ライブポーカーで多いES200bbにしてみましょう。

ES 200bb

あっさりと戦略変更されてしまいました。

しかし、Bet130%のレンジは同レンジで存在し、EV的な乖離も大きくないようです。このことからJTハイボードは非常に大きいBetができるということを抑えておくといいかもしれません。

ではここで vs EPでの戦略変化を見てみましょう。

<SB vs UTG> Jハイ

SB vs UTG 3BPでのJハイをまとめると下図のようになります。

SB vs BTN(LP)とSB vs UTG(EP)を比較します。

CB戦略SB vs BTN →CB戦略SB vs UTGへと戦略変更した時に生じる頻度差Δです。

下図における左の項目(Δ〜)が差を表しています

いかがでしょうか。

一般的に vs PositionがEPになるほどCB頻度が高くなる傾向にあります。

しかし、Jハイの場合はvs EPであってもLPであっても大きな差が生じておらず若干のCheck頻度の増加です。

注目するべき点としてはJTハイ時のBet67%頻度の増加です。

これは3better側にNutsSDやOverペアのコンボ数が多いことが理由として挙げられます。

LP→EPでの戦略変化としては

「JTハイ時のみ、Bet67%頻度が大きく増加」

LP→EPへの戦略変化 まとめ

今回の記事はA〜Jハイまでとなります。

Tハイ以降は次回以降のnoteまたは本noteに書き足します。

次回の記事では

・SB 3better Tハイ以下

・BB 3better A〜Tハイ以下

について書いていきます。

お疲れ様でした。

POKER GYM 〜パーソナルトレーニング〜

Poker GYMでは、国内初のマネジメント型パーソナルトレーニングを用いて、お客様のポーカー力向上をサポートいたします。

効率よく目標を達成するためには、正しいトレーニングだけではなく、座学の習慣を身につけることが必要です。

さらに、サービスを受けられている方の声としては,直近のAPPT manilla HighRollerにおいて好成績を残されています。

こちらより詳細を確認できますので、ぜひ!

連絡はこちら

LINEでお問い合わせを受付中!以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!

メッセージをお待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?