日記1a ベケット小説三部作を読んだ

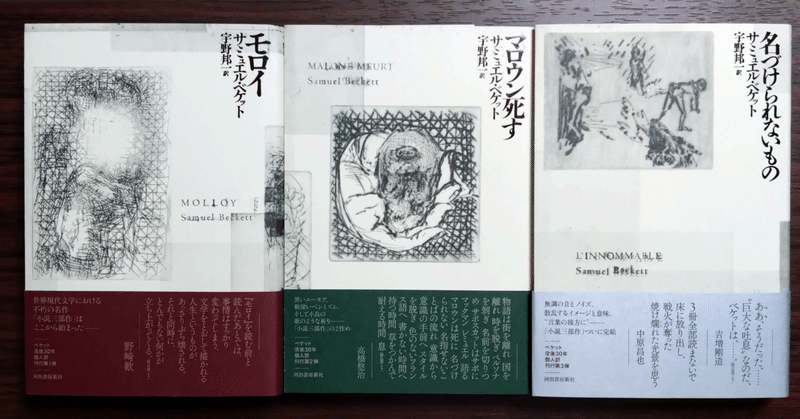

いつもと同じように始めよう。つまづくことはない。他愛もない話を始めるのに、せっかくだ、どの語り口を選ぼうか、などといって、新しく始めるようなことはない。語り始めたときには、すでに選択してるものだ。そんなことを考えてるうちに、ベケットのような語り口になってしまった。喋ることにしよう。サミュエル・ベケットは、アイルランドの劇作家、小説家。一九六九年にノーベル文学賞を受賞している。彼を最初に読んだのが二〇二三年の一月だから、彼の小説三部作を読み終わるまで、丸一年かかったということになる。別に読むこと自体は容易い。別に内容が特別長い訳でもない。小説三部作は『モロイ』『マロウン死す』『名づけられないもの』の三作で、いずれも小説と呼ぶにはとてもだが似つかわしいとは言えない。いわゆるモダニズム文学というやつ。始終漂う気味の悪さ、掴み得ぬ空虚さ、読み進めるうちに正気ではいられなくなりそうな危惧を強めるとともに、やはり止まらず繰り続ける手。分裂症者の朦朧とした意識の中で語られる思考の徘徊。一作目『モロイ』には比較的物語がある。主人公の名はモロイ、遠くにいる母を訪ねてきて、気付いたらベッドに横たわっていたということはわかっている。モロイの回想が始まる。でも明瞭な記憶ではない。場面は行ったり来たり、飛躍することも珍しくない。『マロウン死す』や『名づけられないもの』になるとさらに小説の皮が削がれる。『マロウン死す』では、主人公の名はマロウン、しかし登場人物は他にない。回想にマックマンやらレミュエルやらという人物は出てくるが、それが主人公の過去なのか妄想なのかもはっきりしない。『名づけられないもの』の主人公に名前はない。「私」はそれをワームとかマフードとか呼ぶし、ワームは「私」だとも言うが、三人称で語られるので当人かはわからない。「私」は喋っていない。「私」が言うのではない、マフードが言うのだ。ワームもマフードも惨めな扱いを受けていることはなんとなくわかる。三作品において「身体」は重要なキーワードとして出てくる。モロイは片脚が硬直している。マロウンは両脚が不自由で、そばにある棒を器用に使って物を手繰り寄せたりする。「私」には身体があるのかすら不明瞭で、彼の語りに登場するマフードも甕の中に入った両手両足の欠損した芋虫のような風体。その語りも霧散するように消えてなくなる。あらゆる記述は仮説的だ。喜劇的でもある。何一つ真実がない。軽い意味も重い意味もたえず剥げ落ちて、渦を巻き、散乱する。「真夜中である。雨が窓ガラスを打っている。真夜中ではなかった。雨は降っていなかった」(『モロイ』)という言葉の通り、彼らは言葉という戯れの渦中にある。別に読む必要はない。そんな類いの本だ。読んでも一年ほどすれば、どんな内容か忘れてしまう。ただ読んでいると、私自身その言葉の渦に耐えられなくなったかのように、音読してしまう。黙っていることなどできないとでも言いたげに。私が喋りだすのではない。私ではなく〈それ〉が私の中で喋りだす。「私は喋るためにそこから出る、喋りながらもそこにいる、そう喋っているのは私だ、そして私ではない、あたかもそれが私であるかのようにふるまっている、しばしばそれが私であるかのようにふるまっている」(『名づけられないもの』)これを読んでいるのはあなたではない、それがあなたであるかのようにふるまっている、しばしばそれがあなたであるかのようにふるまっている、それだけのことだ。私がベケットと会った日は衝撃をもって迎えられた。すべてがぶち壊しになり、代わりにとんでもない何かが立ち上がってくる。この三部作を読んでいると、改行がどこ一つないということに気付くだろう。読む作業を順調に進めることも、途中で中断することもかなわない。私はもう読まないだろう。ただでさえベケットの本は高いのだから。なのでベケットとはここでしばしのお別れ。読みたくないなどと言えば大嘘になるが、区切りはつけたほうがいい。言葉から言葉へ、言葉の彼方に。最後には、私が一番好きなベケットの言葉を引用して終わろう。希望など何一つない彼の語りに、ただ一つだけある前向きなメッセージを『マロウン死す』から。「こんどこそは勝負に勝った。他の勝負には全部負けた。しかし肝心なのは最後の勝負だ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?