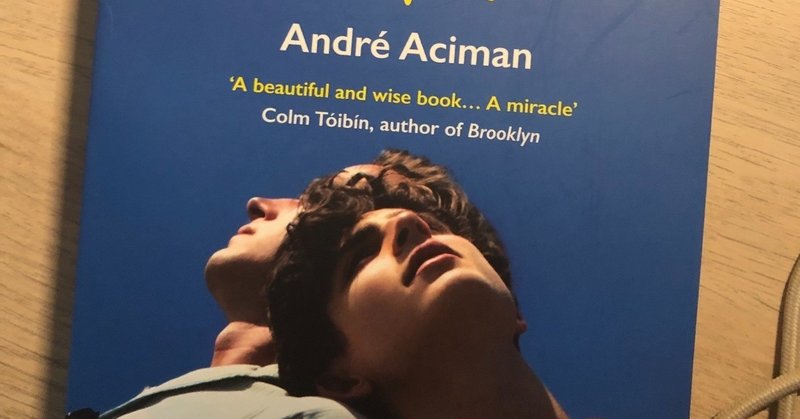

昨日、代官山の蔦屋で小説版のCall Me by Your Name を買った

Call Me by Your Name(『君の名前で僕を呼んで』)の中に、17歳の主人公Elioと、彼の父親の学生である24歳のOliverが愛し合いながら相手のことを自分の名前で呼び合うシーンがある。2017年の冬に私がベルリンの映画館で同タイトルの映画を観たときには、正直なところそのシーンについて上手く理解できなかった。なんでこの人たちは、お互いをお互いの名前で呼んでいるんだろう、と。私に恋人がいるとして、その人のことを「ぽいずん」と呼ぶことに何の意味があるのか、私にはさっぱりわからなかった。その日私と一緒に映画を観に行った女性(確か名前はSvenja)に聞いてみても「私にもわからない」と答えるだけだった。そもそも彼女はこの映画があまり気に入らなかったみたいで、終始退屈そうにしていたから当該のシーンをちゃんと観ていたかどうかもわからないけど。

最近、私は荒木博之著『日本語が見えると英語も見える』(中公新書、電子書籍版)を読んで、英語が日本語に比べて主語を省略することが少ない言語であることを知った。それに対し、日本語は主語がなくても意味が通ってしまいがちな言語なので、私がこの日記を書くときだって、意識してないとついつい主語を省略しそうになってしまう。世界を対象化して捉えるために、主語をはっきりさせることがいかに大切か私が知ってからというもの、例のシーンについて新しい理解が得られた。

相手を自分の名前で呼ぶことで、二人の境界が曖昧になることを表現していたんだと私は思う。主語を省略することの多い日本語では、もともと自分と相手との境界が言葉の上で曖昧だ。時代や地域によっては、一人称と二人称の区別がつかないことすらある(例えば、「われ」は自分自身を指す一人称の代名詞として使われることもあれば、大阪では「お前」という二人称の意味で「われ」が使われることもある)。日本語とは違い、主語が誰であるかはっきりと示す英語だからこそ、相手を自分の名前で呼ぶという象徴的な行為の持つ意味がはっきりと浮かび上がる。結論として、ElioとOliverはあのとき自分と相手との境界がわからなくなるほど溶け合っていたんだと私は解釈した。

小説版のCall Me by Your Name を私が手に取ったのは初めて。大抵の作品は映画よりも小説版の方が内容が詳細なので(例外は、私の知る限り『ハナレイ・ベイ』くらい)、映画にはなかった場面や心理描写を拾っていくのが楽しみ。

映画では、夏のイタリアの田舎の景色がとにかく美しく描かれているので、そちらもおすすめです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?