統計検定1級に合格するために勉強したこと

こんにちは、nooyoshです。2019年11月に実施された統計検定1級(統計数理・統計応用)に合格(統計応用は優秀成績賞)いたしましたので、そのあたりのことを書きます。

教科書

DeGroot&Schervish の "Probability and Statistics" をやりました。海外の古本販売サイトAbeBooks( https://www.abebooks.com/ )で買ったインド版の古本です。

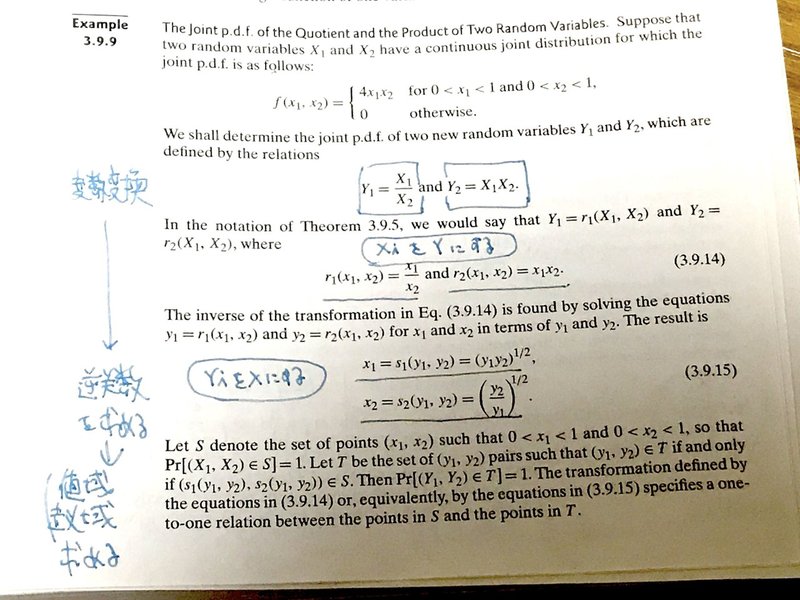

ここに注釈などを自分で書き込んで読んでいきました。スタバで少しずつ読み進めていました。途中ブランクが一年ぐらい空いて、結局二年弱ぐらいかかったかと思います。演習問題については、"Student Solutions Manual for Probability and Statistics"という解答集をAbeBooksで購入し、やっていきました(この本は奇数番号しか答えがついていないのでご注意ください。結局、答えがついている奇数番号だけやっていきました)。

よく参照される『現代数理統計学の基礎』は眺めるだけにとどまりました。deGroot本のようにくどいくらい具体的な例があるほうが自分にはわかりやすかったです。

演習で何をやったか

問題演習として、

・藤田岳彦『弱点克服 大学生の確率・統計』

・石井俊全『1冊でマスター 大学の統計学』の問題部分。

・馬場敬之『マセマ 確率統計キャンパス・ゼミ 改訂6』の問題部分を誘導なしで。

をそれぞれやりました。一周目は問題を全部やり、二周目以降は間違えた問題のみやっていきました。一冊あたり1ヶ月ぐらいかけて、合計3-4ヶ月ぐらいかかったかと思います。

マセマは最後の仕上げ的に、ランダムにやりました。Excelで問題番号に乱数を割り振り(=RAND())、大きい順にやっていきます。一部を抜粋すると↓のようになります。時間を計ってやるとよいです。

下図の3:55/235などという数字は時間(秒数)を表します。例えば「48 ポアソン分布(1)」の問題なら、解くのに3分、つまり180秒かかったということを意味します)。

演習で気をつけたこと

演習で気をつけていたことは、「解いた時間を計り、タイムアタックすること」と「基本問題を反射的に解けるようになるまで繰り返すこと」の二点です。

基本的な問題は、定義が分かっていれば解ける問題ということが多いです。それを解くのにもたつくというのは、おそらく定義が頭に入っていなかったり、基本的な解法が身についていないことを意味します。基本的なところは定石としておき、頭を使わずに適用できるようにしたほうが、ワーキングメモリを無駄に消費せずに済みます。

『プログラミングのための線形代数』という本で、数学的事実を述べたあと「『えっ』という方はp.??を参照」と言う下りがあったと記憶しています。この「えっ」というタイミングはとても重要です。問題演習をしていて「えっ」と思ったタイミングというのはつまり、タイムアタックで障壁となる部分であり、ワーキングメモリを消費する部分であり、自分の理解が不足している部分を意味します。そのようなことがあったら、理解を進めるチャンスと思いましょう。

また、理解不足は、ある程度負荷をかけないと露呈しないことも多いです。また、大概は面倒なので、スルーしてしまうことも多いです。

本当は人に教えたり、セミナーを開いたりするのがいいのかもしれません。しかし、そうそうそのような機会はありません。そこで、一人でやっていくために、時間的制約(=タイムアタック)を設けたり、自分で白紙の状態で答案を書いていくなどしたりするとよいと思います。

過去問を解く

試験でいちばん重要なのは過去問を解くことだと思います。というわけで、過去問は手に入る2012年まですべて解き、その進捗はExcelで管理していました。

A-B列は年度です。統計応用を選びました。C-D列は問題をやったときの手応えです(最近は簡単になってきているんですかね)。ここまではやっている人も多いでしょう。

E-F列はあまりやられていない事柄です。E列は「(その問題の)自分にとっての難易度」、F列は「他人から見た難易度(≓客観的な難易度)」です。他人から見た難易度には、"ざわログ"さんの「統計検定1級 統計数理の過去問格付け」を用いました。もちろん完全に客観的とはいきませんが、ある程度の参考にはなります。おもしろいことに、私の評価とざわログさんの評価は、下で述べるようないくつかの例外を除けば、大筋ではそれほど違いませんでした。

上の図に即して例を挙げます。2017年の応用2/3では、私の評価はC/C+(難)でした。対してざわログさんでは、どちらもA(易)でした。

ここで、なぜこのような評価の違いが発生するのかを考えます。そこに何らかの有用な情報があると思われるからです。いま挙げた例からは、

1) (応用2)自分には確率過程に関する基礎的な知識(定義、記法)が欠落している。

2) (応用3)条件付き期待値の定義があやふやである。かつ条件付き期待値の計算練習が不足している。

という課題点が2点抽出できました。どちらも「定義が腑に落ちていなかった」「基礎的な計算練習が不足していた」というところでつまづいていると思われました。そういうことが分かれば、あとは練習に帰着できます。反復です。反射です。脳筋です。

以上のような思考を繰り返しながら、「簡単な(=解けた)はずなのに解けなかった問題」を重点的につぶしていきます。本番では6割ぐらい解けばいいと聞くので、全部解けるようになる必要はありません(試験というものは概してそういうものです)。合格のためには、簡単な問題を確実に解いていく必要があるのです。そのためにも、問題の難易度の見極めはとても重要になります。

(実際)

一年前のことなのであまり記憶になく……すいません_( `◟ 、_ )

統計応用の難化具合がすごかったことしか記憶にありません。基礎的な問題であった問5を全て解き、他の大問の問1を適当に解いていたら優秀成績賞が来たので、基礎的な問題の反復練習の効果はあったのかと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?