コントロールデッキの構築論。

今回はコントロールデッキ(フリー用)を組むときの自分なりの構築論を書いていきます。

そもそもコントロールデッキとはなんなのかと言いますと、「相手の行動を抑制・妨害しつつ、自分はアドバンテージを重ねることを主眼においたデッキ」だそうです。

フリーという環境は大会と違ってあらゆるデッキが存在するので、予想だにしないことが多々起きます。

そしてコントロールデッキは相手の動きを見つつそれに対応して戦うデッキです。

だから対応力が高く詰むことが少ないので、フリーではいい勝負になりやすいうえに勝率も高くオススメです。(あくまで個人的な意見です。)

前置きが長くなりすぎるとアレなのでそろそろ本題に入ろうと思うのですが、具体例があった方が説明しやすいということで、今回は【神喰幻獣機】を例に書いていきます。

【神喰幻獣機】のデッキレシピ

総数[60](カード名は画像の左上から記載)

モンスター[38]

幻獣機メガラプター×3

幻獣機テザーウルフ×3

幻獣機エアロスバード×1

幻獣機オライオン×3

SRベイゴマックス×1

SR三つ目のダイス×1

SRドミノバタフライ×1

賤竜の魔術師×1

白翼の魔術師×1

黒牙の魔術師×2

慧眼の魔術師×1

調律の魔術師×1

オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン×1

オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン×1

EMオッドアイズ・シンクロン×1

ジェット・シンクロン×1

極星獣グルファクシ×2

極星獣タングニョースト×1

カラクリ参謀 弍四八×1

ジェネクス・ブラスト×1

A・ジェネクス・バードマン×1

レアル・ジェネクス・オラクル×1

レスキューフェレット×1

BF-精鋭のゼピュロス×1

超電磁タートル×1

惑星探査車×1

黒き森のウィッチ×1

召喚僧サモンプリースト×1

ダンディライオン×1

ゾンビキャリア×1

魔法[18]

星邪の神喰×3

ブラック・ガーデン×3

霞の谷の神風×1

天空の虹彩×1

サイバネット・ユニバース×1

トランスターン×3

デュエリスト・アドベント×3

ペンデュラム・ホルト×1

ペンデュラム・パラドックス×1

ペンデュラム・コール×1

罠[4]

ペンデュラム・スイッチ×1

空中補給×3

エクストラ[15]

水晶機巧-ハリファイバー×1

グレートフライ×1

デコード・トーカー×1

アクセル・シンクロン×1

TGハイパー・ライブラリアン×1

獣神ヴァルカン×1

シューティング・ライザー・ドラゴン×1

月華竜 ブラック・ローズ×1

カラクリ将軍 無零×1

クリアウィング・ファスト・ドラゴン×1

PSYフレームロード・Ω×1

スクラップ・ドラゴン×1

覚醒の魔導剣士×1

A・ジェネクス・アクセル×1

幻獣機ドラゴサック×1

ではここから、このデッキをどのように組んだのか順序よく説明していきます。

下のような順序で組んだので、興味のあるところだけでもご覧いただけると嬉しいです。

1章 デッキ全体の大まかな構想を考える

※デッキ構築の際に意識すること

⑴『複数の意味』『複数の選択肢』『複数

のアクセス方法』

⑵『マスターキー』

⑶『意味のあるピン差し』

⑷『リソース管理』

⑸『構築の順序を決める方法』

2章 毎ターン使える『マスターキー』を作る

3章 『マスターキー』へのアクセス方法と修復

方法、スペアキーを用意する

4章 周りを固める(各カードの採用理由)

1章 デッキ全体の大まかな構想を考える

このデッキを組んだのは、とあるコンボを知ったことがキッカケでした。

そのコンボとは、極星獣タングニョーストが守備表示で存在するときに古の森(今は不採用、理由は後述)を発動します。すると古の森の発動時の効果で場のモンスターは全て攻撃表示になります。

タングニョーストは攻撃表示になったときデッキから極星獣を特殊召喚できるので、極星獣グルファクシを特殊召喚します。

グルファクシは星4チューナーなので、星3のタングニョーストとシンクロして(今は禁止カードなので無理ですが)エンシェントフェアリードラゴンを出します。

古の森はフィールド魔法なので、エンフェで破壊して新たなフィールド魔法をサーチすることが出来、ここでブラックガーデンをサーチすれば墓地のタングニョーストとグルファクシがガーデンの蘇生対象になるというものです。

とても綺麗な流れだと思ったので、自分なりにアレンジしてデッキを組もうと思いました。

ここで考えたアレンジ方法は『バリエーション』を増やすというものです。

そうすることで純粋に飽きにくくなるうえに、対応力も上がります。(『バリエーション』が増えるとなぜ対応力が上がるかについては後述)

ということで最初に考えたのは、①タングニョーストの表示形式を変更するカードと、②エンフェでサーチできるフィールド魔法の『バリエーション』を増やすということでした。

まずは①の『バリエーション』から考えたのですが、そこでパッと思いついたのがカラクリです。

カラクリは表示形式変更に関係する効果を持ったテーマなので、とりあえず全カードに目を通しました。

ただ、確かに表示形式を変更するカードはいくつか見つかったものの、他の部分でこのデッキとのシナジーが見つかりませんでした。

そこで目をつけたのがカラクリ将軍無零です。

無零はシンクロモンスターなのですが、素材縛りがカラクリではなく、非チューナーが機械族という縛りしかありません。

さらに無零は場のモンスター1体の表示形式を変更する効果を持っています。

つまりカラクリというテーマを無理矢理メインデッキに混ぜるのではなく、このデッキと相性のいい機械族を採用すればいいということです。

相性のいい機械族には幻獣機を選択しました。

幻獣機はトークンが非常に重要な役割を持ったテーマなので、ブラックガーデンのトークン生成効果と相性が良く、トークンがいると破壊されないので、古の森のアタックすると破壊される効果を相手にだけ押し付けることができます。

さらに、幻獣機には自分自身を墓地から除外することで幻獣機を追加召喚する効果を持ったオライオンというカードが存在します。

このオライオンの効果のコストは墓地のモンスター1体のみが除外されているので、永続魔法星邪の神喰のトリガーになり、除外されたモンスターと異なる属性のモンスターをデッキから落とすことができるので、オライオンの風属性と異なるモンスターを落とすことができるというわけです。

上にも書いているようにこのデッキを組んだキッカケは極星なので、極星と名のつくカードは全て目を通したのですが、タングニョーストとグルファクシ以外に相性のいいカードは見出せませんでした。

最初はタングニョーストの効果を何度も起動するような、タングニョーストを中心としたデッキにしようと思ってたのですが、そうした場合採用する極星が少ないと色々な問題が発生してしまいます。

そこでタングニョーストをピン差しにして、必要なときに神喰で落とし、ブラックガーデンで蘇生するというスタイルの構築にすることにしました。

つまり、風属性のオライオンをトリガーに神喰を発動することで、異なる属性である地属性のタングニョーストを落とすというわけです。

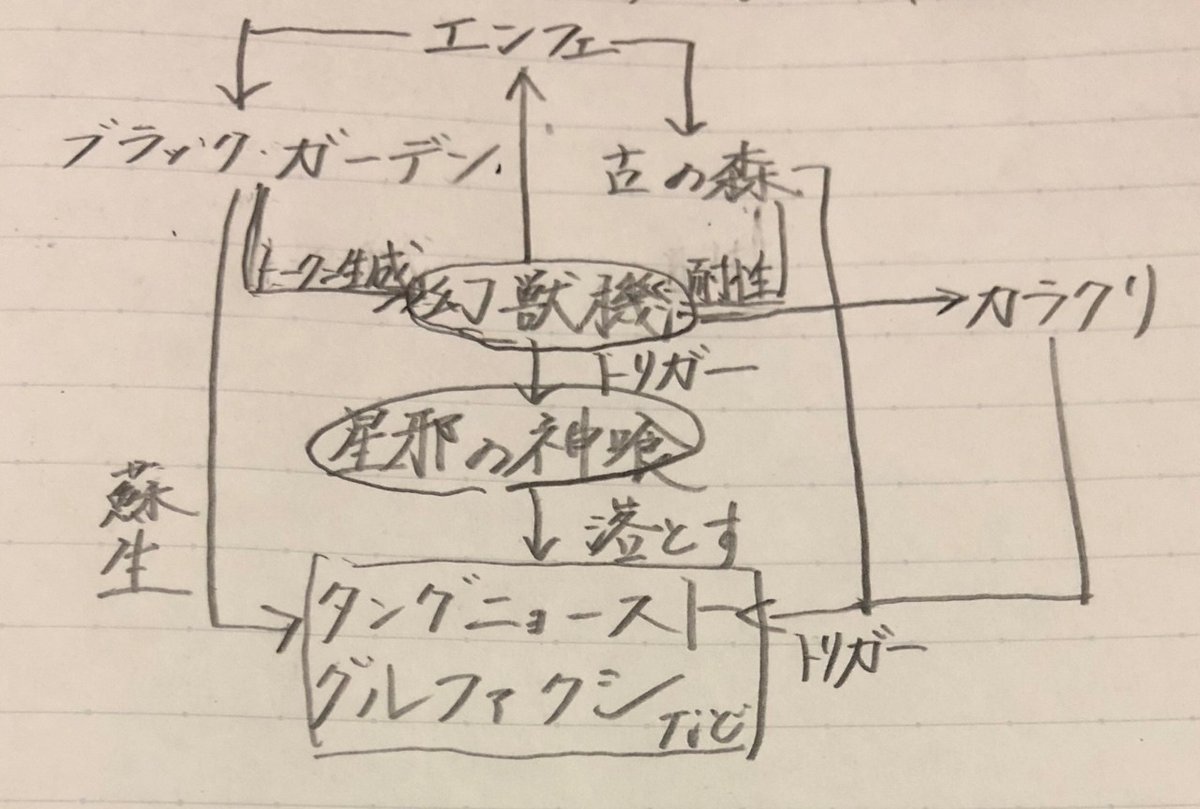

図で表すと下の画像のようになります。(現在はエンフェが禁止なので、処理しづらくなった古の森は抜けました。)

まとめると、幻獣機を中心に神喰を起動して状況に応じたカードを墓地に落として戦い、それを状況に応じたフィールド魔法でサポートしていくデッキにしようということです。

これでデッキ全体の大まかな構想ができたわけですが、中には「ん?」て思う方もいるかもしれません。

もともとタングニョーストなどを使ったコンボがやりたくて組み始めたデッキなのに、その要素が薄いんですよね。

これは前回ナーガを使ったコンボを紹介したときも指摘されたのですが、個人的には全く問題ないと思っています。

たしかに最初はタングニョーストが使いたくて組み始めたのですが、途中でタングニョーストを脇役にした方がいいデッキになると思ってこうしました。

もしタングニョーストを主役として使いたいと思って組み始めたならこの組み方には問題があるかもしれませんが、そうでないなら途中で方向転換することは何も問題ありません。

むしろ最初で決めたコンセプトを頑固に守ろうとしてしまうと、中途半端なデッキになりかねません。

デッキを組んでて上手くいかないときはそもそもコンセプトが良くないこともあるので、本当に大切なものはなんなのか、何度も振り返ることが大切ってことですね。

※デッキ構築の際に意識すること

⑴『複数の意味』『複数の選択肢』『複数の

アクセス方法』

急に言われてもなんのこっちゃわからないかもしれませんが、カード1枚1枚にこの3つを持たせると、このデッキのコンセプトである『バリエーション』が増えて対応力に繋がります。

『複数の選択肢』と『複数のアクセス方法』はそのまんまの意味なのですが、『複数の意味』は勘違いがあるかもしれないので例え話を交えて説明しますね。

かの有名なエアーマンにはサーチとバック除去という2つの効果がありますよね?

つまりエアーマンには少なくとも2つの意味があるわけですが、この『複数の意味』とはそういうことではありません。

以前ショップで【月光魔轟】というデッキとデュエルしたのですが、かなり事故っていたので月光と魔轟神にどのようなシナジーがあるのか聞いてみると、「月光華で魔轟神を捨てられるから」という答えが返ってきました。

つまりそのデッキに魔轟神を採用した意味が、月光華で捨てられるという1つしかないわけです。

これだと月光華がないときの魔轟神は事故札でしかありません。

そこで、1枚1枚に『複数の意味』を持たせることが重要になってきます。

このように、この3つを意識すると『バリエーション』以外にも得られるものがあります。

シナジーというのは点と点を繋いで線にするというイメージをするとわかりやすいと思うのですが、その線が一本だけだとすぐに切れてしまいます。

しかし、上記の3つを意識して多くの線をつくりそれをさらに繋げると、線が網になりデッキ全体のシナジーも強くなるのです。

抽象的な例えだけだと分かりづらいと思うので、ブラックガーデンを例に表にしてみました。

このように『複数の意味』を持たせることで、ガーデン1枚が複数の役割を担うので、出来ることが多く対応力が高まります。

さらに、『複数の選択肢』で『バリエーション』が増えると、ライブラリアンでドロー加速したいときはタングニョーストを蘇生したり、星4をリクルートしたいときはサモプリを蘇生したり、ヴァレルロードのような耐性持ちを突破したいときはジェネクスブラストを蘇生することでA・ジェネクス・アクセルに繋げて高打点を用意したりと対応力が高まります。

さらに『複数のアクセス方法』を用意すると、アクセスしたいときにアクセス出来るようになるので、対応力が高まることに繋がります。

ただ『バリエーション』を増やすだけでなく、あらゆる状況を想定してそれに対応できるようにできればベストですね。

⑵『マスターキー』

『バリエーション』を増やす大切さはわかっていただけたかと思いますが、物事には長所と短所があります。

当然『バリエーション』を増やすことも例外ではありません。

その短所とは『バリエーション』を増やすことの対極とも言える『安定性』の低下です。

野球を例にするとわかりやすいかもしれません。

ピッチャーが多彩な変化球を覚えてピッチングの『バリエーション』が増えても、その多彩な変化球をコントロールする『安定性』を欠くと本末転倒です。

点を取られないために覚えたはずの変化球でフォアボールを出しまくってしまい、余計に点を取られてしまいますね。

では、この『バリエーション』と『安定性』を共存させるにはどうすればいいのか。

変化球のコントロールが上手くいかないのには色々な理由があると思いますが、重要なのは体の軸がぶれていないかということです。

指先を意識しすぎて体の中心がぶれてしまうと、投げるたびに違う動きをしてしまい安定しません。

遊戯王でも同じことなんです。

コンボを意識しすぎてデッキの中心がぶれてしまうと安定しないんです。

そこで必要なのが『マスターキー』です。

また例え話になってしまいますが、デッキにはいくつかの引き出しがあって、それぞれのカードが仕分けて収納されているとします。

そしてその引き出しを開けるためにそれぞれ個別のカギがあります。

幻獣機の引き出しからオライオンを取り出したいならメガラプターというカギを使うようなイメージです。

つまり『バリエーション』が多いというのはこの引き出しが多いということになります。

しかし引き出しが多いと、当然それに対応するカギも多くなってしまいます。

カギが多すぎると、目当てのカギを探すのに時間がかかってしまいますよね?

これだとカギを探している間にデュエルに負けてしまう。

そんなときはいろんな引き出しを1つで開けることができるカギを作ればいいんです。

それが『マスターキー』ってわけですね。

さっきから抽象的な例え話ばっかりですが、神喰幻獣機で例えると星邪の神喰のようなカードのことです。

神喰はデッキの中のあらゆるモンスターを、墓地という目に見える場所に引っ張り出せる優秀な『マスターキー』というわけです。

まとめると、コントロールデッキは相手の動きを見つつ、それにに対応して戦うデッキなので、対応力を高めるために多くの引き出しを作り、それらの引き出し全てをすぐ開けられるよう『マスターキー』を用意しようということです。

⑶『意味のあるピン差し』

『バリエーション』と『安定性』を共存させるためには『マスターキー』を作ることのほかに意識するといいことがあります。

それが『意味のあるピン差し』です。

ピン差しが多ければ多いほどデッキに入れられるカードの『バリエーション』が多くなり、逆に3積みが多いと『安定性』が増します。

つまり、『バリエーション』を意識しすぎるとピン差しが多くなり、『安定性』を意識しすぎると3積みが多くなるのですが、それらの理由がなんとなくでは2つの共存はありえません。

このカードは2枚でも3枚でもなく、絶対にピン差しがいいという『意味のあるピン差し』をすることで2つが共存できるのです。

神喰幻獣機で例えるとタングニョーストのようなカードですね。

タングニョーストは神喰で落としてガーデンで蘇生できるので、欲しいときに場に用意できるうえに複数回使うこともできます。

複数枚採用すると扱いきれずにむしろ困る場合があるので、ピン差しが最適であり『意味のあるピン差し』だと言えます。

逆に3積みのメガラプターを見てみると、サーチ効果を持ったカードなので、当然3積みの方が安定性は上がります。

しかも名称ターン1がないので、手札に複数あったらさらに強い動きができてしまいます。

このようなカードをピン差しすると、たしかに『バリエーション』は増えますが、『安定性』が落ちる上に、複数あればできる強い動きも不可能になるためデッキ全体のパワーも落ちてしまいます。

なんとなくで2積みというのもこういうデッキでは当然オススメできません。

こんな感じで『意味のあるピン差し』を常に意識すれば、『バリエーション』と『安定性』を共存させやすくなります。

⑷『リソース管理』

コントロールデッキは長期戦になることが多いので『リソース管理』も重要になってきます。

リソースとは資源、つまり手札や墓地にどれだけ有用なカードがあるかということです。

このリソースを管理するというのは、例えば相手に伏せカードがあるから警戒して最大の動きはせずに、手札を温存しておくといったプレイングの要素が大きいのですが、ここでは構築面の話だけをします。

構築面での『リソース管理』というのは、簡潔に言うと使ったカードを再利用することです。

例えば使い終わったモンスターをサイバネットユニバースでデッキに戻して、再び使えるようにするって感じのことですね。

こうすることで、相手の動きを見ながら長期戦に持ち込み、確実に勝てるという状況で勝つことができるようになります。

⑸『構築の順序を決める方法』

最初の方で「このデッキをどのように組んだのか順序よく説明していく」と書いたのですが、そもそも構築の順序とはどのように決めていくのでしょうか。

基本的にはどのデッキもまずデッキ全体の大まかな構想を考えると思うのですが、そのあとの順序はデッキによってまちまちです。

大まかな構想ができるといくつか考えるべきことが出てくるわけですが、それはデッキによって違うからです。

例えば、神喰幻獣機の場合は毎ターン使えるマスターキーを考えたのですが、すでに構想段階で毎ターン使えるマスターキーができてる場合もありえますよね?

だから神喰幻獣機と構築の順序が違う場合も問題ありません。

ですが構築の順序を決めるオススメの方法ならあるので、ここではそれを紹介していきます。 これはあくまで個人的な意見なのですが、考えなければならないことが複数ある場合、難しい方から先に考えた方がいいと思っています。

(ここでは解決するための選択肢が少ない方を難しい方、選択肢が多い方を簡単な方と定義します)

例えば、難しい方を解決する選択肢が2つあって、簡単な方を解決する選択肢が5つあったとします。

当然難しい方と簡単な方の間にもシナジーが欲しいですよね?

もし簡単な方から先に考えたとすると、選択肢の1つ目が難しい方とシナジーがなく、2つ目もシナジーがないとなったときに、簡単な方の選択肢は5つあるので、最大5回も試行錯誤しなくてはいけないことになります。

ですが難しい方から先に考えた場合、試行錯誤の回数が最大でも2回で済むわけです。

そして神喰幻獣機で絶対に考えなければならないと思ったのが以下の2つです。

①『マスターキー』である神喰を毎ターン使え

るようにすること

②『マスターキー』である神喰へのアクセス方

法

①はそのまんまの意味ですが、②は構想段階での矛盾が絡んでくるので補足します。

このデッキのコンセプトは『バリエーション』を増やすことです。

当然デッキ枚数が多ければ多いほど『バリエーション』は増えます。

つまり、『バリエーション』を増やして対応力を上げることを重視するなら、デッキ枚数は60枚がベストなのです。

しかしデッキ枚数が多ければ多いほど、『マスターキー』である神喰が引けなくなるという矛盾が発生してしまいます。

解決策としてはサーチができればベストなのですが、神喰は永続魔法なためサーチ手段が乏しく難しそうです。

ただ、ドローを加速して無理やり引きにいくこともできます。

ここで①と②どちらが難しいか考えてみましょう

①は毎ターン神喰のトリガーを用意しなければならないので、解決するための選択肢は少なそうです。

対して②はドロー加速です。

遊戯王には数え切れないほどのドローソースがあるので、解決するための選択肢は多そうですね。

このことから難しい方の①を先に考えることにしました。

2章 毎ターン使える『マスターキー』を作る

大まかな構想を練った段階で神喰を『マスターキー』にすることが決まったわけですが、神喰というカードを最大限に活かそうと思ったら考えなければならないことはたくさんあります。

その中の1つがトリガーを用意する方法です。

人によって見方は違うと思いますが、個人的に神喰の強みは毎ターン状況に応じたカードを墓地に落とせることだと思っています。

それを実現させるためには毎ターン墓地のモンスターを1体のみ除外するトリガーを用意しなければなりません。

これも毎ターン神喰を使うための『リソース管理』と言えますね。

となると三つ目のダイスや超電磁タートルのような自分自身を墓地から除外することで発動する効果を持っているカードはとても相性が良いように思えます。

確かに相性は良いのですが、実は微妙に噛み合っていないことがあるのです。

例として三つ目をトリガーに神喰を起動してタートルを落としたとします。

神喰は1ターン1度しか使えないので、そのターンタートルの効果を使っても神喰を起動出来ず、次のターン以降のトリガーが失われてしまいます。

トリガーを残すためにタートルを温存するとしても、神喰で落としたカードはそのターンに使えないということになってしまいます。

ではどうすれば神喰を最大限に活かせるのか。

自分なりに導き出した答えは、毎ターンオライオンの効果を起動出来るようにするというものです。

トリガーをオライオンに絞ることで、次のターンのトリガーを心配せずに、その時落としたいカードを落とすことが出来るようになります。

ただ、遊戯王のルール的に同名カードは3枚までしかデッキに入れられません。

つまりこれを実現するためには、毎ターン除外されているオライオンを墓地に戻す必要があります。

パッと思いつくものではPSYフレームロードΩがいますが、オライオンには墓地に送られた場合に発動する効果もあるので、除外から直接墓地に戻すのは最適とは言えません。

ということで採用したのがSRドミノバタフライです。

バタフライなら毎ターン手札のオライオンを墓地に送りつつ、除外されているオライオンを手札に加えることが出来ます。

ここでメガラプターがいれば、オライオンの効果でトークンが出るので、毎ターン幻獣機をサーチすることができ、毎ターン神喰を起動できるようになるのです。

3章 『マスターキー』へのアクセス方法と修復

方法、スペアキーを用意する

『マスターキー』があっても引けなければ意味がないので、アクセス方法を用意するのは当然なのですが、引けても除去されてしまったらそれもまた意味がないので、修復方法も用意しなければいけません。

この修復方法を考えることも『リソース管理』と言えますね。

この2つを考える場合順序的にはアクセス方法から考えるのが普通なのかもしれませんが、『構築の順序を決める方法』に則り難しそうな修復方法から考えました。

修復方法の方が難しいと思ったのは、『マスターキー』である神喰へのアクセス方法と修復方法だけでなく、『マスターキー』を毎ターン使うために必要なバタフライへのアクセス方法と修復方法も考える必要があるからです。

バタフライを含めて考えた場合、ペンデュラムなのでアクセスより回収が難しいと思い、修復方法から考えることにしました。

今はエレクトラムとかいう最強カードでエクストラのペンデュラムは簡単に回収できるのですが、これを考えていたときはまだエレクトラムが登場していませんでした。

そこで目をつけたのがペンデュラムパラドックスです。

スケールが同じでカード名が異なる2枚をエクストラから回収する、というクセのある効果なのですが、当時は選択肢がこれぐらいしかありませんでした。

パラドックスを使うとなると、バタフライと同じスケールとなるスケール8のペンデュラムが必要になります。

こういう場合スケール8のペンデュラム全てに目を通すのも手ですが、今回はパラドックスがペンデュラムと名のつくカードであることに目をつけました。

それは、ペンデュラムと名のつくカードがデュエリストアドベントでサーチできるからです。

そしてアドベントでサーチできるカードの中には、ペンデュラムコールというカードがあります。

ペンデュラムコールは名前の異なる魔術師ペンデュラムモンスターをサーチすることができるのです。

ということで魔術師のスケール8に目を通してみると、黒牙の魔術師というカードが見つかりました。

黒牙のペンデュラム効果は相手1体の攻撃力を半分にするのですが、なんとこの効果を使うと自壊するんです。

つまり、能動的にスケール8がエクストラに加わり、パラドックスの発動条件を満たせるというわけです。

しかもペンデュラムコールの効果の性質上、黒牙以外の魔術師を採用しなければならないので、低スケールの魔術師を採用すればペンデュラム召喚もできるようになります。

これでバタフライには①毎ターンマスターキーを使用可能にする②ペンデュラム召喚、という『複数の意味』を持たせることができます。

さらに魔術師を素材に覚醒の魔導剣士をシンクロすれば、墓地の魔法を回収できるので神喰が破壊されても回収できます。

これで『マスターキー』の修復方法は用意できたので、次は『マスターキー』へのアクセス方法を考えていくのですが、なんとここでも黒牙が輝きます。

黒牙には破壊されると闇魔法使いを蘇生するという効果があります。

そして、魔術師には賤竜の魔術師というカードが存在します。

賤竜はもう片方のペンデュラムゾーンに魔術師があれば、エクストラのオッドアイズか魔術師を回収する効果を持っています。

つまり、黒牙2枚と賤竜が揃えば毎ターン闇魔法使いを蘇生することができるのです。

黒牙はパラドックスの発動条件を満たすという意味で採用したのですが、当然『複数の意味』を持たせるため蘇生できる闇魔法使いに目を通しました。

そこで目をつけたのがライブラリアンと黒き森のウィッチです。

幻獣機は星2のオライオン+星3の幻獣機トークンの組み合わせで星5シンクロが得意なのでライブラは出しやすく、タングニョースト+カラクリなどの連続シンクロも得意なので、ドローで神喰を引き込む役割を担うことができます。

そして、ウィッチは場から墓地へ行くと守備1500以下をなんでもサーチできる効果があり、デッキからあらゆるモンスターを目に見える場所に引っ張り出せるカードです。

『マスターキー』である神喰とは墓地と手札の違いはありますが、神喰がないときの代わりとなるスペアキーの役割を担うことができます。 しかし、毎ターン闇魔法使いを蘇生するギミックはペンデュラムを2か所とも使ってしまうのでバタフライと共存できません。

そこで採用したのがペンデュラム・スイッチです。

スイッチはペンデュラムゾーンのカードをモンスターゾーンに特殊召喚、またはモンスターゾーンのペンデュラムをペンデュラムゾーンに置くことのできる永続罠です。

スイッチがあればバタフライをモンスターゾーンに一時避難させることができます。

しかもスイッチはペンデュラムと名のつくカードなのでアドベントでサーチすることもできちゃいます。

これで『マスターキー』へのアクセス方法と修復方法、スペアキーを用意することができたので、あとは『マスターキー』を毎ターン使うために必要なバタフライへのアクセス方法を考えるだけです。

バタフライはSRモンスターなので、SRベイゴマックスを特殊召喚すればサーチすることができます。

ということで、特殊召喚方法を考えるためにベイゴマの特徴を見ていきましょう。

ベイゴマは星3の風属性機械族モンスターです。

そうです、幻獣機と属性種族が同じなんです。

そこで目をつけたのがトランスターンという魔法カード。

このカードはモンスターを墓地に送ることで、そのモンスターと属性種族が同じでレベルが1つ高いモンスターをデッキから特殊召喚するというカードです。

ベイゴマは星3、つまりトラタンを使えばオライオンを墓地に送ってトークンを生成しつつ、デッキからベイゴマを特殊召喚してバタフライをサーチできるというわけです。

ここでメガラプターが手札にいた場合、オライオンの効果でラプターを召喚し、ラプター効果でトークンをリリースしてオライオンをサーチすれば、バタフライの効果で手札のオライオンを墓地に送りつつ除外されているオライオンを回収でき、毎ターン神喰を発動するギミックが整います。

しかしトラタン以外にもベイゴマへの『複数のアクセス方法』を用意したい、ということで採用したのが霞の谷の神風です。

ほとんどの方が忘れてるかもしれませんが、このデッキの原点は表示形式変更効果を持ったカードとフィールド魔法の『バリエーション』を増やすことなので、フィールド魔法である霞の谷の神風は相性バッチリです。

神風は自分の風属性モンスターが手札に戻ると、デッキから星4以下の風属性モンスターをリクルートできるカードです。

つまりセルフバウンスの要素が必要になってくるわけですね。

そこで採用したのがBF-精鋭のゼピュロスです。

ゼピュロスの効果はデュエル中に一度しか使えませんが、自分の表のカードを手札に戻して墓地から自己蘇生する効果を持っています。

ゼピュロスは闇属性なので、オライオンの効果で幻獣機を召喚したときに神喰でデッキから落とすことができます。

図で表すと下の画像のようになります。

以上でデッキの基盤が出来上がったので、あとは周りを固めていきます。

4章 周りを固める(各カードの採用理由)

主にここまで名前が上がらなかったカードたちの解説です。

・モンスター

幻獣機テザーウルフ×3

オライオンをサーチするために採用したラプターのサーチ先に『複数の選択肢』を持たせるため採用。

召喚時にトークンを生成するためセルフバウンスと相性が良く、ガーデンと組み合わせると1枚で1600ラインが蘇生できるといった『複数の意味』を持っています。

非チューナー幻獣機は共通効果で場の幻獣機トークンのレベルの合計分レベルが上がるという効果があるので、召喚するだけで星7になるこのカードはシンクロやエクシーズの素材としての使い道も多く3積みしています。

幻獣機エアロスバード×1

オライオンからのトランスターン先に『複数の選択肢』を持たせるため採用。

墓地の幻獣機を除外してトークンを生成するため、神喰を起動しつつ除外した幻獣機をバタフライで回収することができ、攻撃力が1600なのでガーデンの蘇生先になれるといった『複数の意味』を持っています。

SR三つ目のダイス×1

ベイゴマに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

墓地から自身を除外して攻撃を一度無効にする効果を持っているので相手ターンに神喰を起動でき、相手ターンに特殊召喚したタングニョーストを守るといった『複数の意味』を持っています。

SRチューナーなのでペンデュラムゾーンのファストドラゴンの召喚条件にもなります。

慧眼の魔術師×1

ペンデュラムコールでこのカードと賤竜をサーチすれば毎ターン闇魔法使いを蘇生するギミックが整うので採用。

攻守ともに1500なのでオッPでもウィッチでもギリギリサーチできるのがインチキですね。

白翼の魔術師×1

ペンデュラムコールに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

ペンデュラムチューナーなのでペンデュラム側からハリファイバーを経由してオライオンにアクセスできたり、風属性なのでバタフライの風しかペンデュラムできないデメリットをすり抜けることもできます。

モンスター効果はペンデュラムしたこのカードはシンクロに使うと除外されるというデメリット効果ですが、それすらこのデッキではメリットになります。

例えば相手に魔法罠を全て破壊された場合、パラドックスでバタフライと黒牙は回収できますが、スケールが同じなのでペンデュラムはできません。

しかし風属性である白翼が除外されていれば、スケール1の白翼をバタフライで回収してペンデュラムすることができるわけです。

この場合バタフライのデメリットで風しかペンデュラムできないのですが、破壊されてエクストラにいるであろう賤竜はなんと風属性なので出すことができます。

そして賤竜をセルフバウンスすれば再び手札に賤竜黒牙が揃ってしまうわけです。

ちなみに風属性なので神風でリクルートできたり、攻撃力1600なので落としてガーデンで蘇生なんてこともできます。

調律の魔術師×1

ハリファイバーでリクルートする星1チューナーが欲しかったため採用。

このデッキの理想の初動はハリファイバー+ライブラリアンという盤面です。(理由は後述)

理想はハリファイバーでオライオンをリクルートして星3非チューナー+オライオンでライブラを出したいのですが、星4非チューナーしか用意できない場合もあるので採用しました。

ハリファイバーでリクルートしたモンスターは効果無効になる上、そのターン中にライブラのシンクロ素材として墓地に行くので、墓地効果を持ったモンスターがいいということでペンデュラムゾーンに魔術師が2枚あるときに自己蘇生できる効果を持った調律を選択しました。

オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン×1

天空の虹彩に『複数の選択肢』を持たせるため採用。

主なサーチ先はバタフライと慧眼で、サーチ効果を使い終えたら出しやすい星7としてシンクロやエクシーズ素材にしたり、黒牙と組み合わせて相手のライフを削ったりといった『複数の意味』を持っています。

オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン×1

天空の虹彩に『複数の選択肢』を持たせるため採用。

場にペンデュラム・スイッチがあるときにバタフライが破壊された場合、星2のバタフライをペンデュラム召喚できればスイッチでスケールに戻すことができパラドックスを温存できるので、虹彩からアクセスできるスケール1として重宝しています。

他にもこのデッキでは唯一の星5でかつペンデュラムというステータスがシンクロ素材として優秀で、フリチェでエクストラモンスターの効果を無効にするモンスター効果も強くスイッチで意表をついた妨害ができたりといった『複数の意味』を持っています。

EMオッドアイズ・シンクロン×1

天空の虹彩に『複数の選択肢』を持たせるため採用。

このカードもペンデュラムチューナーで、なおかつ3つのテーマ名を冠するハイスペックなモンスターです。

まず虹彩でオッP→慧眼とサーチして、次のターンにEMと名のつくこのカードをサーチすれば、慧眼の発動条件であるもう片方のペンデュラムゾーンにEMか魔術師が存在することを満たせるので、デッキから賤竜をセッティングできます。

その後エクストラに加わった慧眼をペンデュラムしてセルフバウンスしておけば、また次のターンに虹彩でオッドロンを破壊できるので虹彩から賤竜慧眼が揃うというわけです。

また、賤竜のペンデュラム効果はオッドアイズか魔術師をエクストラから回収する効果なので、オッドアイズと名のつくこのカードを回収することもできます。

さらにシンクロンなのでアクセル・シンクロンでデッキから落としてレベル調整に使うこともできます。

墓地にいればスイッチなどで賤竜を特殊召喚して、特殊召喚時の墓地からオッドアイズか魔術師を回収する効果で回収したり、闇魔法使いなので黒牙で蘇生することもできます。

ジェット・シンクロン×1

アクセル・シンクロンを星4にするため採用。

最初の方で幻獣機を使ってカラクリ将軍無零を出すという話をしたのですが、幻獣機の数が少ないこのデッキは幻獣機だけで無零を出すのは少し難しかったんです。

ただ、幻獣機は星2のオライオン+星3の幻獣機トークンの星5シンクロが得意で、このときオライオンの効果でさらに幻獣機トークンを出せます。

ここで出す星5シンクロをシンクロチューナーのアクセロンにすれば、アクセロンの効果でデッキからシンクロンを墓地に送ることで、墓地に送ったモンスターのレベル分アクセロンのレベルを上げ下げできます。

そして星1のジェットロンを落とすことでアクセロンのレベルを1つ下げれば、星4のアクセロン+星3の幻獣機トークンで無零が出せるというわけです。

ジェットロン自体も手札を1枚捨てて自己蘇生できる星1チューナーなので純粋に強く、墓地にいて真価を発揮するカードが多いこのデッキにおいて手札を切るというコストも便利です。

自己蘇生したジェットロンは場を離れる場合除外されるのですが、PSYフレームロード・Ωで墓地に戻すことでΩを強く見せるといった『複数の意味』を持っています。(Ωを強く見せる意味は後述)

カラクリ参謀 弐四八×1

無零に『複数の意味』を持たせるため採用。

無零には表示形式変更効果のほかにシンクロ召喚時にカラクリをリクルートする効果があるので、そのリクルート先として弍四八を採用しました。

数あるカラクリの中で弍四八を選択したのは、弍四八にも表示形式変更効果があり、星4以下の機械族なのでA・ジェネクス・アクセルで蘇生できるからです。

他にも弍四八をコストにトラタンを使えば、星4地属性機械族の惑星探査車にアクセスすることができます。

惑星探査車はフィールド魔法をサーチすることができるので、弍四八を採用することでトラタンを実質テラフォのように扱えるようになります。

ジェネクス・ブラスト×1

ガーデンに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

特殊召喚時に闇属性ジェネクスをサーチできる効果を持っていて、攻撃力が1600なのでガーデンで蘇生でき、機械族を蘇生できるA・ジェネクス・アクセルに繋げることができます。

しかしブラストは風属性なのでオライオンをトリガーに発動した神喰では落とすことはできません。

が、逆に風属性なので神風でリクルートすることができます。

手札に引いてもペンデュラムがあるので問題ありません。

A・ジェネクス・バードマン×1

ブラストに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

このデッキでは数少ない星3チューナーで、自分の表モンスターを手札に戻すことで自身を特殊召喚できるセルフバウンス効果を持っているので神風のトリガーになります。

さらに召喚権をつかわずチューナーを展開できるので、召喚時効果を持つテザーなどと組み合わせると強いといった『複数の意味』を持っています。

レアル・ジェネクス・オラクル×1

ブラストに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

ジェネクスの効果で手札に加わると自身を特殊召喚できる効果を持っている星1チューナーで、ブラストを特殊召喚すれば展開できるのですが、ジェネクス以外のシンクロに使えないのでほぼほぼアクセルを出す以外に役割はありません。

ただ、オラクルはイラストから想像できませんが闇魔法使いなので、神喰で落として黒牙で蘇生するといった『複数のアクセス方法』があります。

王道の動きとしては、ガーデンとテザーを組み合わせてブラストを蘇生し、ブラストでオラクルをサーチして特殊召喚すれば、テザーは星7になっているのでオラクル+テザーでアクセルが出せるって感じです。

レスキューフェレット×1

トラタンに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

自身をデッキに戻すことで、レベルの合計が6になるようデッキから好きなモンスターをリンク先に効果無効で特殊召喚する効果を持っていて、星4地属性獣族なのでタングニョーストをコストにトラタンを使えばリクルートできます。

特殊召喚したモンスターは効果無効ですが、墓地効果は問題なく使えるのでこのデッキとの相性はバッチリです。

王道はオライオン+ウィッチで、ヴァルカンで除去しながらトークンとラプターを用意したりできます。

攻撃力が300なのでガーデンでダンディライオンを破壊して蘇生することもでき、そうすれば綿毛トークンでグレートフライを出してリンク先を用意できるので相性抜群です。

超電磁タートル×1

神喰でブラストを落としたかったため採用。

ガーデンでブラストを蘇生したくてもブラストが風属性なので、オライオンをトリガーとした神喰では落とせません。

そこでまずは超電磁を落として、相手ターンに超電磁を使ってブラストを落とすという目的で採用しました。

他にも三つ目と同じような『複数の意味』も持っています。

惑星探査車×1

フィールド魔法への『複数のアクセス方法』を用意するため採用。

自身をリリースしてフィールド魔法をサーチするという効果なので、一見するとテラフォの劣化ですが、トラタンでリクルートできたりウィッチでサーチできるのでこのデッキでは惑星探査車を優先しました。

機械族なのでアクセルで攻撃力2000のアタッカーとして蘇生でき、アクセルで蘇生するとエンド時に除外されるデメリットも自身をリリースしてフィールド魔法をサーチできるので無駄がありません。

召喚僧サモンプリースト×1

手札で腐った魔法を処理するため採用。

エクストラのモンスターをバンバン展開できた前のルールでは、同一ターンでタングニョーストの効果を2回使うために場のモンスターを裏守備にできるライディーンが出せる召喚獣を採用していました。

召喚獣にはアレイスターをサーチできる暴走魔法陣というフィールド魔法があってデッキコンセプトともピッタリだったのですが、アレイスターを先引きした場合に魔法陣がほとんど役に立たないので、手札の魔法を捨てて星4をリクルートできるサモプリで有効活用しようというわけです。

ルール変更に伴って召喚獣は抜けましたが、神喰やトラタンも名称ターン1がついているのでコストにもあまり困らず、攻撃力800なのでガーデンで蘇生でき、闇魔法使いなので黒牙でも蘇生できるということで採用を継続しています。

なんといってもデッキの星4全てにアクセスできるのは強すぎますね。

ダンディライオン×1

トークン生成要員として採用。

墓地に送られただけでトークンを生成できるので、オライオン効果でラプターを召喚して神喰で地属性であるダンディを落とせば、ラプターの効果も含めてトークンが一気に3体も並びます。

しかもダンディが生成する綿毛トークンは風属性なのでダンディ1枚でグレートフライを出すことができます。

もうここまでくるとこのデッキのために作られたカードなのかと疑ってしまいますね。

ゾンビキャリア×1

ハリファイバーでリクルートする星2チューナーに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

このデッキの理想の初動であるハリファイバー+ライブラリアンの盤面を作る際にオライオンを使ってハリファイバーを出した場合、オライオンの効果で星3の幻獣機トークンを出せるので、ハリファイバーの効果で星2チューナーをリクルートすればライブラリアンを出すことができます。

しかしオライオンのトークン生成効果には名称ターン1がついているので、ハリファイバーでオライオンをリクルートするのはもったいない、ということで手札1枚をデッキトップに置くことで自己蘇生する墓地効果を持ったゾンビキャリアを採用しました。

手札をデッキに戻せるので、デッキにいることで真価を発揮するグルファクシ、弐四八、オラクルなどをデッキに戻すといった『複数の意味』を持っています。

・魔法

天空の虹彩×1

エンフェに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

自分の表カードを破壊してオッドアイズをサーチする効果を持ったフィールド魔法なので、フィールド魔法からペンデュラムにアクセスすることができます。

アドベントはペンデュラムゾーンにカードが無いと発動できないので、フィールド魔法からアクセスできるのは大きな意味を持っています。

サイバネット・ユニバース×1

エンフェに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

長期戦を想定したデッキなので、ターン1で墓地のモンスター1体をデッキに戻せるユニバースのような『リソース管理』ができるカードが重要になってきます。

貪欲な壺のように大量にデッキに戻してドローまでできるカードも強力ですが、ユニバースはフィールド魔法なのでサーチができる上に相手のモンスターも戻せるので墓地メタにもなります。

ダンディ戻すのがめっちゃ強いっすね。

ペンデュラム・ホルト×1

アドベントに『複数の選択肢』を持たせるため採用。

エクストラに名前の異なるペンデュラムが3枚以上あれば2ドローできるという強欲な壺と同じ効果を持った最強カード。

文句なしの採用ですね。

・罠

空中補給×3

フリチェで幻獣機トークンを生成できる永続罠。

召喚権を使わず星3のトークンを出せるのでリンクやシンクロの素材として優秀です。

維持コストとして毎ターンエンド時に幻獣機かトークン1体をリリースしなければ自壊するのですが、セルフバウンスして維持コストを踏み倒したり、アクセルで蘇生した除外されるはずの幻獣機をリリースして墓地に残したり、ガーデンのトークンをリリースして攻撃力の合計値を調整したりとむしろメリットとして『複数の意味』を持っています。

・エクストラ

水晶機巧-ハリファイバー

初動の札として採用。

このデッキの理想の初動はハリファイバーでオライオンをリクルートしてライブラリアンをシンクロすることです。

そうするとオライオンの効果で場に幻獣機トークンを残すことができるので、ハリ、ライブラ、幻獣機トークンという盤面になります。

これで相手ターンにハリファイバー効果でシューティング・ライザー・ドラゴンを出せば、デッキから好きなモンスターを落としつつライブラで1ドローできます。

さらにライザーと幻獣機トークンでアクセルシンクロしてヴァルカンや月華で妨害しつつ、ライブラでもう1ドローできます。

つまりハリファイバーを使えば1妨害構えながら、墓地にオライオン+好きなモンスターを落としつつ、2ドローできるというわけです。

ぶっちゃけみんなハリファイバー→オライオンしてるから採用したくなかったんですが、見ての通り採用しない理由がなかったので採用しました。

やっぱ強いよね、ハリファイバー。

グレートフライ

エクストラのリンク枠を節約するため採用。

このデッキは神喰を引き込むためにライブラでドロー加速を狙うのですが、連続シンクロするためにはリンクモンスターを出さなければいけません。

しかしリンクを多く採用しすぎてもシンクロの枠がなくなってしまい本末転倒です。

そこで活躍するのがグレートフライです。

グレートフライには破壊されると墓地の風属性モンスターを回収する効果があるのですが、この効果で自分をエクストラに戻すこともできます。

つまりグレートフライを1枚採用するだけで、常に場かエクストラにリンクがある状態を維持できるわけです。

デコード・トーカー

Ωを能動的に墓地に送るため採用。

このデッキはΩを維持するよりも墓地に送った方が強い状況が多々あり、素材縛りのないリンクモンスターが必要だと感じたので採用しました。

リンク先のモンスター×500攻撃力が上がる効果で最大3800になるのも打点不足を解消できますし、リンク先のモンスターをリリースすることで対象を取る効果を無効にして破壊する効果も長期戦に持ち込みやすく、ガーデンでほぼ無限にコストを用意できるのも相性バッチリなのでこのカードを選択しました。

アクセル・シンクロン

幻獣機で無零を出すため採用。

ジェットロンのところでも書きましたが、幻獣機で効率よく無零を出すために必要になってきます。

他にもアクセロンを挟むことでライブラのドロー枚数を1枚かさまししたり、オッドロンを落としたりといった『複数の意味』『複数の選択肢』を持っています。

獣神ヴァルカン

唯一の星6シンクロ枠として採用。

ヴァルカンにはシンクロ召喚時に自分と相手の表カードを1枚ずつバウンスする効果があるのですが、この効果は自身をバウンスすることもできるので、ヴァルカンを使いまわすことができます。

そのため星6シンクロ枠はヴァルカンだけにして他のレベル帯に枠を割くことができます。

ただ、貴重なエクストラのセルフバウンス枠でもあるので、風をバウンスして神風を起動したり、ペンデュラムをバウンスしてペンデュラムゾーンを空けたりといったこともします。

さらにヴァルカンは強制効果で、ライブラリアンやガーデンも強制効果なので好きな順番でチェーンを組むことができ、ヴァルカンをチェーン1にすることでクリスタルウィングのような直前で発動したカードに直接チェーンして無効にするタイプの効果を使わせることなく処理できるといった『複数の意味』を持っています。

シューティング・ライザー・ドラゴン

デッキから好きなモンスターを墓地に落とすため採用。

ハリファイバーの選択肢としても優秀ですが、素材縛りのない星7シンクロでレベル調整効果を持っているのも優秀です。

エンフェを出すために星7シンクロを出しやすい構築にしたのに、エンフェが禁止になって苦しんでいたとこで現れた星7シンクロの救世主って感じですね。

月華竜ブラックローズ

素材縛りのない星7シンクロの除去枠として採用。

特殊召喚時に相手の特殊召喚されたモンスター1体バウンスするいう汎用性が高く強力な効果を持っています。

しかも強制効果なのでヴァルカンと同じようにクリスタルなどのカードをかわすことができ、攻撃力が2400なのでガーデンで蘇生できるといった『複数の意味』を持っています。

クリアウィング・ファスト・ドラゴン

このデッキのエースとして採用。

フリチェでエクストラモンスター1体の攻撃力を0にし効果を無効にするという強力な効果を持っていて、シンクロペンデュラムなので何度でも蘇るというエースにふさわしいカードです。

破壊されると任意でペンデュラムゾーンに置くこともできるので、スイッチと組み合わせて毎ターンいやらしく特殊召喚することもできます。

さらに、ペンデュラムを全く引いていなくてもエクストラからペンデュラムゾーンにカードを用意できるのでアドベントの発動条件が満たせるといった『複数の意味』を持っています。

PSYフレームロード・Ω

神喰のトリガーを墓地に戻すため採用。

除外されているカードを墓地に戻せるΩは当然神喰と相性バツグンです。

墓地に行っても自身+墓地にある好きなカード1枚をデッキに戻す効果があり長期戦を望むこのデッキにはピッタリです。

モンスターはユニバースで、魔法は覚醒の魔導剣士で回収できるのですが、罠を回収するカードはないので、スイッチが割られたときなどはΩに頼ります。

スクラップ・ドラゴン

強力な星8シンクロとして採用。

上にも書いたようにΩを墓地に送りたい場合はデコードのリンク素材にするのですが、相手からしたら倒しづらく厄介なΩを自ら墓地に送ってくれてラッキーって感じになってしまいます。

つまり、相手に苦労してカードを消費しつつΩを倒してもらうのがベストなわけです。

そのためには相手にΩを倒したいと思わせる必要があります。

Ωの効果で毎ターン除外されているカードを墓地に戻して、その墓地に戻ったカードが強い動きをすればきっと相手はΩを倒したくなるはずです。

このデッキではバタフライがいる関係上風属性は除外してたままの方が強い場合が多いので、Ωで主に戻すのはジェットロンになってきます。

つまりはジェットロンを自己蘇生して強いシンクロモンスターを出せば、相手はΩを倒したくなるわけです。

そしてこのデッキでジェットロンを使って出しやすいレベルは1+7の星8シンクロってことですね。

自分と相手の場のカードを1枚ずつ破壊できるスクドラは魔法罠に触れる手段が少ないこのデッキではかなり重要で、自分は幻獣機を対象にすることで相手だけ一方的に破壊したり、ペンデュラムをセルフブレイクして展開につなげたりといった『複数の意味』を持っています。

A・ジェネクス・アクセル

このデッキの切り札として採用。

手札を1枚捨てることで星4以下の機械族を攻撃力を倍にして蘇生する効果を持っていて、下級機械族としては最高峰の打点を持つ幻獣機とは相性バツグンです。

高打点は昨今の効果破壊耐性、対象耐性、効果を受けないなどの耐性を全て解決する最強の対応策ですね。

テザーを蘇生すればトークンをリリースすることで攻撃力を800上昇させる効果と合わせて攻撃力は4200になります。

そこにグレートフライがいればさらに風属性の攻撃力が500底上げされるので、なんとテザーの攻撃力は4700、擬似対象耐性を持った攻撃力4500の真青眼の究極竜を倒すことができます。

幻獣機ドラゴサック

破壊の除去枠として採用。

唯一のエクシーズでランク7なのでこれ以上シンクロできないときなどに月華とテザーとかで出したりします。

シンクロはリソースを使わないと出せませんが、エクシーズは場に残ったモンスターを重ねるだけで出せるのが強いですね。

ただ、ライブラでドロー加速したいからエクストラは出来るだけシンクロで固めたいということと矛盾しているように思うかもしれませんが、このカードがあるおかげでさらに連想シンクロができるので問題ありません。

サックには素材を使って幻獣機トークンを2体出す効果があるので、エクストラゾーンに月華などを出してしまった場合も1度重ねてサックを作ればグレートフライに変換でき、新たに2体のシンクロを出せるようになるわけです。

幻獣機をリリースすることでカードを1枚破壊する効果もこのデッキでは数少ない魔法罠を除去する手段なので、対応力が高く小回りも利く『複数の意味』を持ったカードです。

これで全カードの採用理由を説明し終えたと思うのですが、周りを固めるために採用したカードはテザーと空中補給以外全てピン差しとなっています。

これはデッキの中心となるカードがしっかり複数採用され、周りの『バリエーション』であるカードたちは『意味のあるピン差し』ができていることの表れだと思います。

おわりに

自分なりのコントロールデッキの構築論は以上となります。

例え話も交えて事細かに説明したせいで長くなりすぎてしまいましたが、ここまで読んでいただきありがとうございます。

長すぎて自分でもこんがらがったりもしたので、わからないところがあれば気軽に聞いていただけると嬉しいです。

もし聞きづらければ、質問箱もやってるのでそちらをご利用ください。

ただしここで説明したことはデッキによっては当てはまらないものもあると思います。

デッキによって構築論は違いますからね。

ということで次回は「1枚のカードを主役に据えたロマンデッキの構築論」について書いていきたいと思っています。

今回で基本的な説明が終わったので、次回はこれよりだいぶ短くできると思います。

もしよろしければご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?