「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第六講 ゼカリヤ

ゼカリヤは、旧約のゼカリヤ書の主人公です。いわゆる「預言者」の一人です。

ところで――これは、クリスチャン以外の人も、聞いたことがあるのではないか、と思われますが――、私は、ミッション校で、「預言者は予言者とは違う」と教わりました。

それによると、「予言者」とは、ただ単に未来のことを教えてくれる人のことで、聖書にいう「預言者」とは、字面から判るように、「神の言葉を預かり、それを民衆に伝える者」の意味だ、というのです。要するに、単なる「予言」と聖書の「預言」は違うのだ、という聖書優位の解釈です。前者は、たとえば、古代ギリシャのデルフォイ神殿で、そこで巫女から下される予言などで、有名なエディプス神話は、この予言に惑わされたことから始まる悲劇です。言ってみれば、予言者の言葉は、クリスチャンにとっては、フォーチューンクッキーと大差ありません。しかしながら、後者は、聖書に頻出するもので、旧約時代から新約にいたるまで大勢の預言者が現れます。歴史的には、偽預言者も多く出現して世を惑わした、と言われます。彼らは予知能力を持つのではなく、神の言葉を預かって、それを代言することにより、天上高くおわす神の意思を民に伝えている、というわけです(むろん、その中に予知的な言葉があっても、それはそれで良い)。

しかし、これは、英語では、同じ「prophet」であって、表記上、言葉に違いはありません。ギリシャ語からラテン語に転じた言葉で、原語は「スポークスマン」の意味だそうです。俗語では「(競馬などの)予想屋」も意味するそうですから、頽落したものですが、ヘブライ語では「nabi=ナービー」と言い、これはアッカド語の「与えられた者」あるいは「語る者」が起源だ、という説があります(キリスト教大事典や聖書大辞典による)。ギリシャ語に訳された際、これが、「プロフェーテス(ラテン語翻字:Prophetes)」の語になりました。本来の意味は「前もって伝える者」ないし「代わりに語る者」であり、すなわち「予言者」ないし「預言者」ということになります。両義的な意味は、最初からあった、ということになります。おそらく古代ギリシャの文脈では「予言者」の意味で、ヘブライ聖書の文脈では「預言者」の意味で使い分けていたものと思われます。

漢字に異なる語義をこめて、「預言者」をそう訳して区別しているのは、しかし、日本語の聖書だけかも知れません。それというのも――、

漢字の「予」は「豫」の正字で、「豫」もそうですが、こちらにも「あずかる」という意味があるのです。同時に「あらかじめ」という意味があるため、「予(豫)言」と「預言」には、意味の相異は、本来、ないのです。もっとも「あずかる」という日本語には、もう一つ「かかわる(関与する)」という語義もありますが、困ったことに「予」にもそういう意味はあるのです。つまり文字としてだけなら、「予」も「預」も、ほぼ同一の漢字ということになります。原語の「prophet」に、「神の言葉を預かる者」という拡大解釈をしているのは、たまたま、「予」と似た漢字に「預」があり、それには「あずかる」という意味があったからでしょう。しかし、要するに語源まで遡っても、漢字の訓みで言っても、どちらも意味は大して変わりがないのです。「予言者」と「預言者」とは、まったく同じ意味を持つ言葉だ、ということになります。

ところが、私が今まで出会った日本人のクリスチャンは、ミッション校の聖書の授業で教わった先生(牧師)をはじめ、例外なく、この「予言者」と聖書の「預言者」の違いを強調していたように思います。また、私が通った学校は、プロテスタントのバプテスト系の在米クリスチャン学校が母校でしたが、卒業後に出会ったカトリックの友人も同じことを言っていましたから、たぶん、新教旧教関係なく、日本のクリスチャンの教育の基礎に、そうしたものがあるのでしょう。

聖書について書かれた日本人の本にも、多く、この違いは記されています。よく考えると、これは不思議なことです。

本来、この「預言者」に「神の言葉を預かる者」の意味づけをして、単なる未来を予知し、未来に起きることを告げ知らせる「予言者」とは違うのだ、と言うのは、表面的な訳語から逆算した、勝手な解釈かも知れない。少なくとも、日本以外の、特に欧米の言語圏では、語源からして「prophet」に、そんな意味の違いはないわけですから、文脈上の違いはあっても、そうは習わなかったはずです。日本人が勝手に訳語を「預言者」として、そのことから何やら深遠な意味づけをするのは自由でしょうが、それは、厳密にいえば、原典である聖書(Holy Bible)から遠のいているのかも知れません。本文にない語義を訳語の解釈によって、勝手に深甚なものにしているのだとすれば、これは由々しきことでしょう。

さて、文庫版、第六章の冒頭には次のように書かれています。

「この預言者(プロフェトス)というのは、必ずしも予言者もしくは予見者・先見者の意味ではない。むしろ、神から言葉を預託された者の意味であろう」(九六頁)

ベンダサンはユダヤ人の文化圏にいる(はず)だから、これは奇妙です。

彼の「正体」が判っている今となっては、山本七平氏が書いた文章だから、日本人クリスチャンとしては、意図が判りますが、馬脚を現した感じは、なきにしもあらず。正直なところ、欧米では、本当はどうなのか、私は判りません。「預」と「予」といった漢字の区分は英語圏はもとより海外にはないので(もし、何らかの違いがある、と認めていたならば、聖書が一番最初に書かれた(または編纂された)際に、あらかじめ「prophet」ではない術語を宛てていたはずです)、こうした区分を日本以外で聖書の教えとして伝えているのか、どうか(つまり、「prophet」の語が聖書にある場合、予言者とは異なる意味づけがあるのだ等々)、それは私には判りかねます。

日本語版のウィキペディアの「預言者」の項目では、

(預言者とは)、「自己の思想やおもわくによらず、霊感により啓示された神意(託宣)を伝達し、あるいは解釈して神と人とを仲介する者。祭司が預言者となる場合もあり、しばしば共同体の指導的役割を果す」

――とあります。

しかし、こういう専門用語に関しては、特にウィキペディア日本語版は、斯界の声の大きな人(たいてい学者ではなく在野の素人)が恣意的に上書き合戦を行なって、我意を通す傾向があるため、あまり信用できません。そこで、英語版の同じ項目を見ると、そこには「語源」という小項目があり、次のように記されています(以下、グーグル翻訳に補訳)。

「英語の預言者は、「pro(前もって)」と動詞「phesein(伝える)」からの複合ギリシャ語です。したがって、ギリシャ語「προφήτης (翻字:profetes)」は、将来の出来事を予告し、神からのメッセージを人間に伝える人です。別の解釈では、「支持者」または「発言者」を意味します。

そして、ヘブライ語「נָבִיא(navi)は、「代言者」、すなわち伝統的には「預言者」として変換されます。タナハ(ヘブライ語聖書)の二番目の下位区分(Nevi'im)は、ヘブライ語の預言者に捧げられています。「預言者(ナービー)」の意味は、申命記第十八章第十八節に記述されており、そこで神は、「わたしは彼らの同胞のうちから、おまえのようなひとりの預言者を彼らのために起して、わたしの言葉をその口に授けよう。彼はわたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう」と言われました。したがって、預言者(ナービー)は神の「口」と考えられていました」

――となっています。

つまり、古代ユダヤ人に伝えられたヘブライ語では、あくまでも「神の言葉を預かって、それを民に伝える」意味だったのだが、ギリシャ語に翻訳する時に、誤訳とまではいかないが、近い言葉がないために誤解を招きやすい言葉を当てた。ということになります。

そして、英語版ウィキペディアで「Prophet」をグーグル翻訳にかけてみると、該当箇所には、

「宗教では、予言者は神の存在と接触していると見なされ、その存在に代わって話すと言われている個人であり、超自然的な源から他の人々にメッセージや教えを伝えることで人類の仲介者として機能します。予言者が伝えるメッセージは予言と呼ばれます。予言者の主張は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、古代ギリシャの宗教、ゾロアスター教、マニチャイズムなど、歴史を通じて多くの文化に存在していました」

――とあります(若干、訳文は補修しています)。

さらに、日本語版には、注記小項目として「訳語の問題」があり、

「英語の「prophet」に対応している現在の日本語は「預言者」である。これは漢訳聖書の訳語に由来する。清代には、西洋の宣教師らによって複数の漢訳聖書が作られた。一八世紀書初頭のジャン・バセ訳(『四史攸編』)や一八一三年のロバート・モリソン訳(『新遺詔書』)では「先見」の訳があてられたが、十九世紀半ばには「預言者」の語をあてるものもあったようであり、一八六〇年代初めに日本人向けに作成されたヘボン訳『新約聖書』(四福音書のみ)では後者に基づいて「預言者」が採用された。

ただし、「預」は「豫」(「予」の旧字体)の俗字であり、中国では「預(あらかじ)め語る者」の意味でしかない。一方、日本では「預」に「預かる」という本来の用法にはなかった意味が加わっていたことから、漢語としての由来を知らぬ者が、プロフェーテースの原義に引きずられて、神の言葉を「預かる」者が「預言者」、未来や人の運勢などを予め語る者を「予言者」と理解した。

本来は「副詞+動詞」という構造であった「預言」という語を、みだりに動賓構造(動詞+目的語)に置き換えることは明らかな誤りであるとしてこれを問題視する見解もあるが、他方で上記のような誤用の経緯をきちんと踏まえた上で、「神の代弁者」と「未来を語る者」とを区別する便宜的な訳し分けとして存続してもよいとする専門家もいる」

――と、一応の疑義があったことが示されています(もっとも、この項目は「検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分」につき「出典を追加」してほしい、とのウィキペディア側の注意がありますので、典拠にとぼしい、とは思われます)。

たとえば、いま、私の手もとにある「角川大字源」(九二年初版)には、「預」の文字が「豫」の俗字だとは記されていませんでした。

さらに、「預」の字義の「解字」には、

「形声。音符の頁(かお)と、音符の予(ゆるやかの意)とから成る。顔かたちがのんびりする、たのしむ意。借りて、「あずかる」意に用いる」

――とあります。

他方「豫(予)」の解字には、

「(A)指事。機(はた)を織る時に梭(ひ)を左右に押すさまを示す。「ヨ」の音は、手で押して力を与える意(=與)と関係がある。もと梭を押し、また返す動作、また梭の意。杼(チョ)の原字。梭を押したり返したりするのに力を与えることから、ひいては「あたえる」意に用いる。また、借りて、自称の代名詞に用いる。一説に、象形で、機の横糸を通す杼の形にかたどり、杼を横に押しやる意という。

(B)形声。意符の象(ぞう)と、音符の予(ゆったりと大きい意)から成る。大きい象の意。借りて、「あらかじめ」の意に用いる。予・豫は古くから混用されていたため、予が新字体に採用された。

――とあり、上述のウィキペディアの記述者の、特に第二段落は、独自研究のそしりは免れえないように思います。なお、指事や形声は六書(りくしょ)といって、漢字の構成・運用に関する六つの種別を指します。「象形、指事、会意、形声(以上構成)・仮借、転注(以上運用)」があります。

第二講で述べたスパイの件のように、刊行当時から、イザヤ・ベンダサンが、果たして実在する人物なのか、という疑問すら浮上していた以上、戦前に日本で生まれたユダヤ人がユダヤ教の教義の中で、「prophet」に「預言者」の語義を見いだしたかどうか、といったことを今、問うのも空しいのですが、とにかく、そう書いてあるのは事実です。たとえ、そこに山本七平氏の意想と文章があったとしても、彼自身は海外の聖書学とユダヤ教に詳しいわけですから、その知見は無視できない。氏はクリスチャンですが、それ以上に学知として聖書やユダヤ教を考察しているため、日本人クリスチャンの所見だから、と安易に断じることはためらわれます。

すなわち、こと「啓典の民」に関しては、つまり聖書の文脈における神学的解釈としては、単なる古代ギリシャ的な「予言」ではなく、古代ヘブライ的な聖書の中で神の言葉を預かる「預言」なのだ、というユダヤ教由来の伝統的神話解釈が、古来より、なされている可能性は否定できません。

それはともあれ、この章の主題は、日本における「朝廷・幕府併存」体制が、一体いかなる思潮によって生み出させ、しかも中世から近世まで、七百年以上も存続しえた。その不思議について語られています。

まあ、確かに、それは日本史でも最も早い時期に成立した祭司権力(天皇家)と行政権力(幕府)の二権分立であり、この体制が、いかなる政治的思想ないし行政的理念によって、成立しえたのか、まったく言われてみると不思議なのですが、その考察自体はここでは措きます。この講読は、本文の解釈や論の展開ではなく、個々の用語や術語の読解にあるからです。

以下、「ゼカリヤ」に話を特化します。

この文中に引用されているのは、ゼカリヤ書の第六章第九章から十四章にかけての短い文章(主の言葉)です。しかしながら、私たちが普通に聖書を読んでいて、これが、そういう意味を持っている、と読解するのは至難でしょう。ベンダサンから言われなければ、おそらくクリスチャンでも、なかなか、これを政祭分離の理念の黙示録的表現だ、とは気づかないのではないか、と思われます。

あるいは、ユダヤ教ないしキリスト教の旧約聖書学の方面では、そういう読解が自然となされているのかも知れませんが、私はそこまで聖書学について知悉してはいないので、ゼカリアの文章の黙示文学的表現が、明白に政祭分離を意味するのかどうか、ちょっと判りません。

とりあえず、周辺情報から埋めていきます。

ゼカリヤは、前後の記述から明白のように、バビロン捕囚が終わって、一握りの(とはいえ信じがたい伝承では二十万人の)ユダヤ人が故郷であるパレスチナに帰国した後の時代の人です。ウィキペディアの日本語版の項目には、紀元前六世紀後半の人物だとあります。ユダヤ人指導者たちが、神殿の再建によって民族的アイデンティティを確立せんと図った時代です。

煩をいとわず、前述の引用をもう一度、引きます。

「神殿再建は何度も挫折し中断した。しかしそういった時には、ハガイやゼカリヤのような預言者が出て民を激励し、二十二年かかって、ついにこれを再建したのである」(一九九頁)

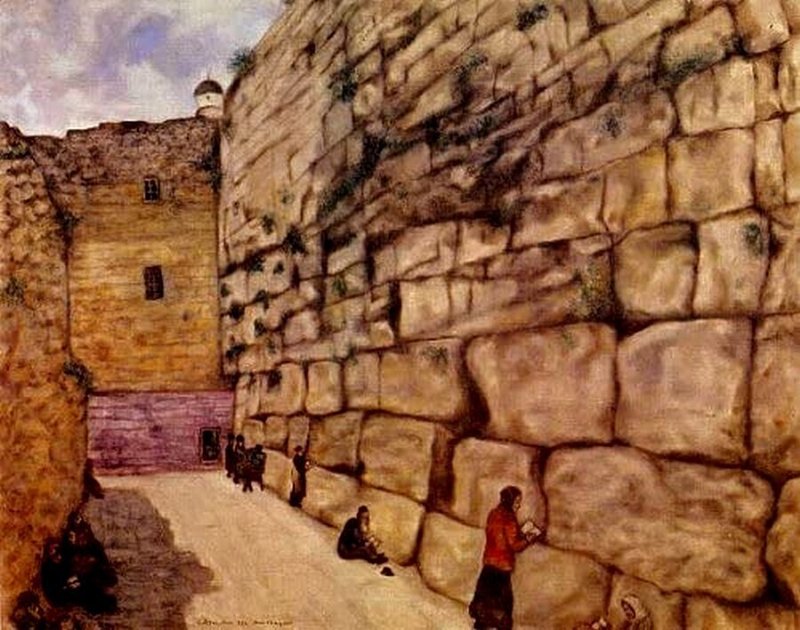

エルサレムにある「嘆きの壁」は、世界中から巡礼や帰郷したユダヤ人が、この壁の前に立ち、涙を流す光景で有名ですが、あれがこの壁です。正しくは、ソロモンの神殿そのものではなく、第二神殿です。ベンダサンの注釈を加えると、「さらに正確にいえば、第二神殿に対してヘロデ王が行なった大増築の際の西側の土台の石垣である」となります。すなわち「嘆きの壁」とは、第二神殿の壁の名残なのです。

では、なぜユダヤ人は嘆きの壁に対面して泣くのか。それも書かれてあります。本の後半部分、十三章「少々、苦情を!」(一九九頁)に、

「紀元七〇年のユダヤ戦争のときローマ軍により徹底的に破壊されて、今残るのはこの嘆きの壁だけである。そしてこの壁に来たときわれわれは、もっとひどい苦難の中にこの神殿を再建した祖先の不屈の精神を思い起こすのである。そして、民が心を一つにして再建にかかった時、それが立派にできあがったことに思いを致し、いつの日にか、ここに再び祖国を築き上げることを、常に心に誓いつづけて来た壁なのである。(中略)完全に打ちひしがれたどん底から再出発して、ひとりひとりの自覚に基づく血と汗の成果として再建された新鮮を象徴する壁――すなわちユダヤ民族の不屈の再生を示す壁なのである」

さらに、ゼカリヤではなく、エゼキエルですが、預言者と神殿については、同章の他の箇所にも言及されています。文庫版に、

「少なくとも旧約聖書を読んだ人なら「ケバル川のほとりテル・アヴィブの町にて……」という言葉ですぐに思い出すのが前述の預言者エゼキエルである。彼は多くの預言者と同じように民を叱責したが、また別の一面、いわゆる「慰めと励しの預言者」といわれる一面をもつ最初の預言者であり、最初の牧者であった。彼は人びとを慰め力づけ、「骨の谷の幻想」などで知られる有名な黙示文学の中に、すべてが失せてもなお希望の残ることを表明し、同時に、未来の理想的なイスラエル――すべてが平等で、搾取する者もされる者も居らず、神殿を中心にすべての人が平和に生きる国――を描いたのである」(二一二頁)

――とあります。

第三講で、「地の民」について言及した際に、神殿再建を阻んだのが、側まれて恨みに思った「地の民」であったことや、その経緯を解説しましたが、驚くべきは、捕囚から帰還したユダヤの民が、いかにペルシャ総督だったネヘミヤら預言者に言われたからといって、従順しく神殿再建という事業に従事した、それも二十二年もかかって営々孜々(えいえいしし)と、ほとんど人手だけで、そういう土木工事を成し遂げた、という事実です。二十万人は、おそらく誇張された捕囚民の内の帰国民の数だと思われます。後からエズラによって五千人が追加で帰国を促されていることからも、たぶん、数万人を出る数値ではなかった、と思われます。だとしたら、なお一層、驚くべき事業です。

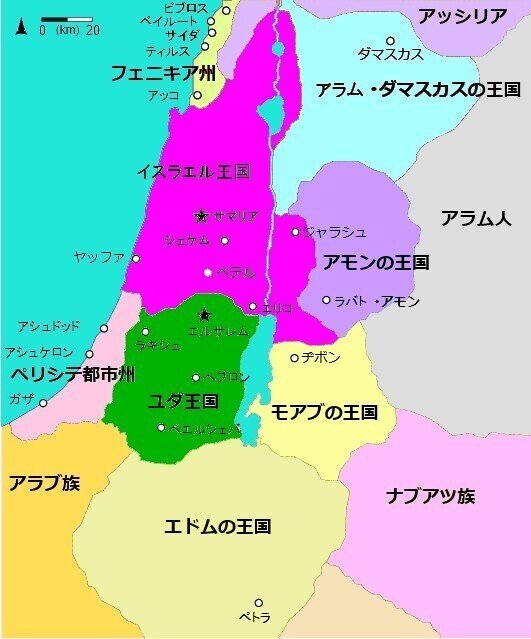

そもそも、ユダヤが南北に分裂したのも、神殿建設が原因でした。

当時(紀元前九三〇年)、ダビデからソロモン王に世襲制となり、ソロモン王の子レハブアムが立ち、王となったのは好いのですが、これが父王と同じように神殿建設などの大事業を始めたので民心が離れたのです。不満分子は諫言するも、聞き入れられず、やむなく、ソロモン王時代にエジプトに亡命していた(預言により、彼がソロモンの死後、十部族の支配者になると言われ、王は彼を殺害しようと図ったので逃げた)ヤロブアムを呼び寄せるのですが、彼が言っても、レハブアム王は重税や賦役を止めない。そこで預言どおり、ヤロブアムは十部族を率いて自ら王として独立し、北のイスラエル王国を立てた。ここに南北ユダヤは分裂したのです。

古今東西、大規模な土木工事を行う王は、たとえそれが民のための治水工事だったとしても、嫌われるのが世の常ですから、この経緯も仕方ないとは思いますが、偉大すぎる父を持った子のコンプレックスかも知れないにせよ、王も融通が利かないのが好くなかったように思われます。まあ、いずれにせよ、北イスラエルがアッシリアに、南ユダ王国が新バビロニアに滅ぼされたと同様、分裂しなかったとしても、立地の悪さから、どちらかの帝国に攻め滅ぼされていたとは思うのですが……。

ところで――、

第一講で言及した石上玄一郎「彷徨えるユダヤ人」によれば、モーセ以後の(つまりカナン侵入より後代の)ヤハウェ神の性格は、変貌している、と言います。創世記第二十二章のアブラハムが(少し理不尽な)神命を受けて、我が子イサクを燔祭にかけようとする記述などは、もともとアンモン人の主神モレクへの儀礼に、自分の子を火に焼いて献げる人身犠牲があり、その影響で、ヤハウェの信仰が(偶像礼拝である)モレク神への儀式と混淆したのではないか、と推測しています。石上によると、こうした偶像礼拝が、預言者たちによって厳しい批判を受けたのは、紀元前八世紀以後だと言い、それまではヤハウェ=ユダヤ教でも、当然のごとく認められたようだ、とあります。北イスラエル国がアッシリアによって滅ぼされたのが、その頃であり、帝国の捕囚により上層部が捕囚の憂き目に遭って、たちまち首都サマリアはもとより、北イスラエルの版図が周囲のバール神信仰の「邪宗」にそまったのが、その頃です。この事態を目の当たりに見た為政者(当時は、政祭一致で、まつりごとは、すなわち王権と宗権が二つにして一つでした)が、危機感をつのらせて、民を領導すべく、こうした預言者による戒めをあたえた、と見るのは容易に想像できます。

石上は、傍証として、「士師記第十七章には、ミカがヤハウェの神殿にさまざまな偶像をつくって捧げたことが見えているし、同じ十八章にはダン人が偶像を聖所に建てたこと、ギデオンのような士師がエボデという偶像をつくったこと、また「サムエル前書」十九章にはダビデもまた偶像をもっていたことなどが見えている」と挙げています。八世紀以前には大預言者エリヤ、エリシャなども偶像を用いることを別に非難してはいない。ホセアの時代になってはじめてこれが起こったのだ、と指摘しています。預言者ホセアは、北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされる少し前の時代であり、国内的にも政治的混乱がつづいていました。内憂外患こもごも至り、人々はヤハウェとバールの区別さえ判らぬ時世だったと言います。こうした時代に、アッシリアの侵攻にそなえてユダヤ両国を守るには、戦神ヤハウェの往古に立ちもどって、信仰を新たにし、その下に一致協力する以外ない、とホセアやアモスら預言者は説いたのだ、と。ホセアは北イスラエル国出身でユダ王国で活動した人であり、アモスは時代は少し違うかも知れませんが、ユダ王国の出身者です。

石上の言うには、

「本来ヤハウェ信仰は北王国よりも南王国においてその純粋な形を残していた。最後まで遊牧民族の生活感情を保ち続けたのはイスラエル十二支族の中でもひとりユダ族であり、バアル信仰の害毒を受けることが少なかったのだ。

これに対して北王国のイスラエルは風土的にもカナンの農耕文化の影響を強く受け、ヤハウェ信仰の倫理的な厳しさを欠いていた。このことは風土的にも、南王国が沃地であるのに、北王国が沙漠であることでその根源を説明できるかも知れぬ」

――とあります。

私などは、むしろ、沃地であれば農耕文化が盛んとなり、いっそバール信仰など周囲のカナン先住民の影響を受けやすくなるのではないか、と思うのですが、実際は、むしろ、乏しい沙漠地帯だからこそ、北王国の方が農耕に力を注いだのかも知れません。

いずれにせよ、北王国は先に滅亡し、呑みこまれました。その首都サマリアの名は、堕落した民の代名詞となり、そしてついには、ユダ王国もバビロンに滅ぼされたのです。それから幾星霜、捕囚から戻った帰還民たちを、叱咤激励して、まず民族の信仰の中核たる神殿を再建しようと図った指導者たちは、なにかに憑かれていたとしか考えようがないほど、熾烈な思想の持ち主だった、と思えます。さらにエズラになると、捕囚時代に異邦人の女を娶った祭司階級の男たちを批難し、これを別れさせ、さらに二人の間に生まれた子らをも去らせる、という極端な処分を下しています。石上氏も、「いささか行き過ぎだった」と記しているほどです。

ただ、石上氏は、さすがに文学者であり、こうした「沙漠の遊牧民の神の偏狭な民族主義的な神格は捕囚期以後までも、いやむしろ、帰還した捕囚達の復古思想によって反動的に昂ったのであるが、これに対しては「ルツ記」や「ヨナ書」のようにそれに対する批判や警告もまた現れたのである」として、ヤハウェ信仰、というか、ヤハウェの神格の、一面の寛容さを指摘してもいます。

ルツ(ルフィ)は、もともと異邦人でモアブの生まれです。彼女が特別視されるのは、ダビデの先祖だからですが、この物語には、全体に殺伐とした旧約には珍しく、「いい話」に仕上がっています。ユダのベツレヘム出身の男エリメレクは、飢饉のため、妻ナオミと二人の子をともないモアブに移り住むのですが、病に仆れます。さらに、その二人の子らもモアブ人の女を妻に娶ったあと、また死にます。異郷にて夫と子に先立たれたナオミは、生まれ故郷に帰ることを決意し、残された子の妻たち(むろん、モアブ人)に対して、それぞれの故郷へ帰るよう勧めます。が、ルツだけはなぜか姑ナオミを慕い、一緒に行くと告げます。ちなみにモアブの地は死海の東岸一帯にあり、ユダのベツレヘムは死海をはさんだ反対側の西岸、エルサレムの南方に位置します。

ベツレヘムに帰郷した二人の寡婦は、ルツによる「落ち穂拾い」(レビ記第十九章第九節から第十節ならびに申命記第二十四章第十九節を参照)によって、かろうじて糊口をしのぐのですが、これを眺めていた土地の主であるボアズはルツを好ましく感じます。彼は、エリメレクの遠戚にあたる人物でした。それゆえ、ナオミはより若いルツを自分の代わりにエリメレクの土地の「請戻し」(レビレート婚)としてボアズの床に入るようルツに勧めるのですが、結局、誠実で紳士的なボアズは一度はそれを拒み、ナオミへの贈り物に大麦六杯をもたせてルツを帰します。その後、本来の請戻しの権利のある人間とボアズは交渉して、正式な婚姻でルツを迎えます。この子孫がダビデとなった(ルツの子がダビデの父エッサイの父となる)、という説話です。

先述したモアブ人とアンモン人の先祖であるロトに関して、あれほど底意のある悪辣な記述をした同じ書とは思えぬ、異邦人たるルツには心優しい記述です。ダビデの先祖が誰だったのかなど、どうにでも言いつくろうことが可能なのですから、これは旧約にあって異質な輝やきを帯びています(ルツ記は、旧約の順序としては、士師記とサムエル記上巻の間に位置されます)。

石上はエゼキエル書の後に位置する、いわゆる十二小預言書の一つである「ヨナ書」の方を挙げて、旧約の神の「我は妬む神、怒れる神」という軍神としての神格が、しだいに変貌して、「偏狭な民族主義、異邦人に対するどすぐろい憎悪と敵愾心にみちていた時代のあとを受けて「ヨナ書」の著者はイスラエル民族の心に爽やかな一陣の清風を送り込んだといえる」と称え、「ヤハウェは単にイスラエル民族の守護神ではなく万国の神であること、神は自国の民にも異邦人にもわけ隔てなく恩寵を与えること、いや、その愛はただに人間ばかりでなく動物にも及ぶことが示されたのである。そしてこれはイスラエル民族にとって神観の画期的な変化であったといってよい」と言います。

この普遍的な愛が、国内のかつての同胞にまで、なぜ及ばないのか、それは不思議ですが、まあ、ヨナ書やルツ記に記された異邦人への柔らかい眼差しをもって諒としましょう。

ともあれ、それくらい神殿の建設、というのは大変な難事業なので、それを祖国が滅亡に瀕した危うい時期に、しかも自発的に完遂した、というのは奇跡に近いことです。

聖書には、ヤハウェが預言者を通じて、威迫的な言辞で神殿再建を迫るようすが描かれています。ゼカリヤとほぼ同時期の預言者であるハガイの事績を描いたハガイ書は、たった二頁くらいしかない短い文書ですが、冒頭からヤハウェは、ハガイに「神殿を建てないと、ひでりを呼び寄せる」と脅迫しています。私の個人的な感想としては、(こんな神様、イヤだなあ)と思ってしまいますが、それでも召命を受けた預言者たちは、嫌がる民を叱咤激励して、この難工事をやり抜き、神殿の再建を成功させたのですから、凄いことだと言うほかありません。

旧約の、それまでの他の記述がどれだけ欺瞞に満ちた偏狭な民族主義によって色づけされていたとしても、再建されたこの神殿は残っています(今となっては、ローマ帝国軍によって蹂躙されて、その基礎しか残っていないとはいえ)。それだけは、偽りではない。ユダヤ民族が世界に誇ってよい信仰の力だと言えるでしょう。

PREV | NEXT

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?