「諸々の雑行雑修自力の心を振り捨てて・・・」 私は、そんな簡単で分かりやすいものにできるわけがなかった

ご家族のご命日を確認するために、いつも財布に入れているであろうメモを、ゴソゴソと出してこられた。カバンに付いている鈴やらストラップがチャリチャリと音を鳴らした。

「ああ、もう13年経ってました」

財布の中でヨレヨレにならないように、セロテープでしっかり補強してあったそのメモには、その方のご兄弟とご両親のご命日が書かれていた。そういえば、私の母もいつも財布に祖母や祖父、そして叔父や叔母の命日をメモに書いて入れていた。どうしてそんなメモをいつも肌身離さず持っているのだろう。それは、忘れないようにするためだろうか。それとも先にお浄土に往った家族と、今でも一緒にいたいという思いからだろうか。

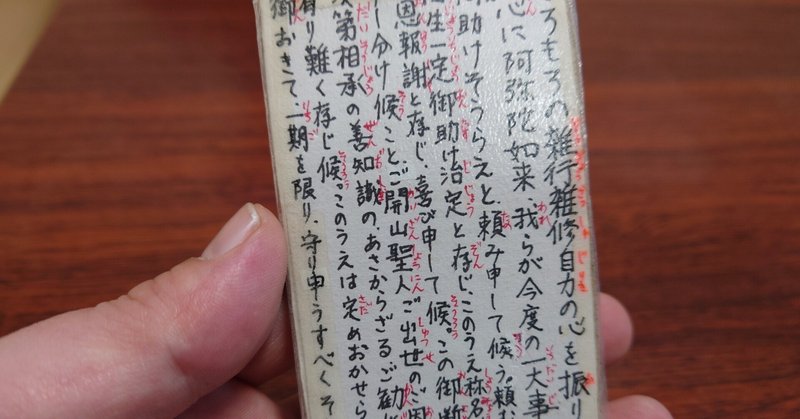

その方から渡されたそのメモの裏を何気に見てみると、そこには「領解文」のお言葉が書かれていた。

「あら!領解文じゃないですか!」

驚いてそう言うと、その方は恥ずかしそうに

「なかなかおぼえられなくて…」

と言いつつ笑われた。

朝のお勤めの時、最後に蓮如さまの前で一緒に「領解文」を唱和していた。お参りに来られるようになったばかりの頃、その方はまだこの「領解文」をご存知なかった。だから毎朝少しずつそのお心をご説明しつつ、ご一緒に味わってきた。私が「領解文」を暗唱しているのを見て「憶えてるんですか?すごいですね!」と驚いていらっしゃったが、自分も憶えたいと思われたのか、毎日耳に覚え、家に帰ってはそれを紙に書いてとしながら、憶えられたそうだ。そして、それを清書したカードの裏に、ご家族のご命日を書いて、いつも財布に入れられるようになったのだろう。

そんなふうに、仏様のお話をすると、その方はいつも「難しいわぁ」とおっしゃる。確かに決して分かりやすい話ではない。だから私自身も「難しい、難しい」と言いつつお聖教を開き、正信偈をお勤めし、ご文章を拝読しながら毎日を過ごしている。分からないのは当たり前だ。私と言うものはそんな分かりやすい概念や思想くらいで、救われたりはしない。私と言うものは、そんなに分かりやすいモノではないのだ。

先日、父がぽそりとこう言った。

「お寺さんは、仏教を分かりやすく、分かりやすくとよく言うけれど、分かりやすかったら誰もお寺に行かんようになるんでないんかなぁ。分かりやすかったら、誰も坊さんの話を聞こうなんて思わんのやないかな。分からんから、お寺に参ろう思うんやし、難しい坊さんの話を聞こうと思うんやないか」

浄土真宗は大人の宗教だと、得度したばかりの頃に聞かされたことがあったことをふと思い出した。

なんまんだぶ その一声の難しさ。

なんまんだぶ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?