養子縁組と相続

(普通)養子縁組の件数が年間10万件以上あることを皆さんはどう思いますか?

かつては(現在でも少なからずあるようですが)、家系を絶やさないために、養子縁組が行われていました。

今回は、相続と養子縁組について少し書きたいと思います。

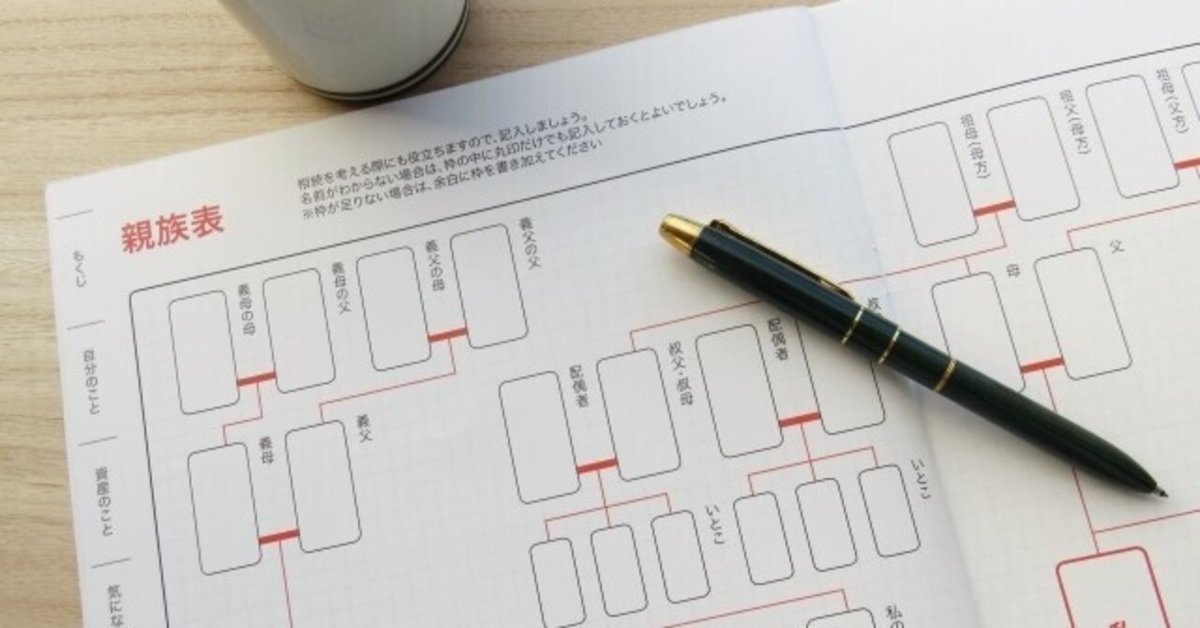

誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位

このあたりは、もうあまり書くこともないと思うのですが。

配偶者は常に相続人になります。

① 子がいる → 配偶者と子

② 子なし。両親健在 → 配偶者と子

③ 子も両親もなし → 配偶者と兄弟姉妹(いれば)

④ 配偶者がいない場合は、子→親→兄弟姉妹となります。

代襲相続~孫が相続人

被相続人の子が、相続開始前に死亡している場合、あるいは欠格事由(891条)もしくは、廃除されている場合、その子の子(つまり孫)が相続人となります。

あまり現実的ではありませんが、場合によっては「ひ孫」が相続人ということもあり得ます。ちなみに、兄弟姉妹の場合は子(甥、姪)までが代襲相続の対象となります。

養子縁組~今日から親子

相続関連の書籍などで、ときおり「相続税対策のための養子縁組」などについて書かれているのを見かけますが、みなさん、ご存じですか?

相続税には「基礎控除」という制度があります。ここでは、詳細は割愛させていただきますが、要は、相続人の数に応じて、課税財産から控除ができる制度です。

「養子縁組」は、届出を行うことで比較的簡単に行うことが可能です。

【民法809条】

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

つまり、血のつながった実の子と「養子」は、相続に関してはまったく同じ扱いになります(2時間サスペンスでこじれるやつです)。

問題は、この「養子」にすでに子供がいる場合。

養子縁組前の子は、先にご説明した、「代襲相続」の対象とはなりません。縁組の日から嫡出子なので、縁組前の人間関係は養親との間では関係ないことになります。

逆に、養子縁組後に生まれた養子の子は、「養親の孫」になるので、代襲相続の対象となります。

さいごに

現在、「家系(血筋)を絶やさないために~」という理由で養子縁組をするケースは、かつてに比べれば少ないかと思われます。

たとえば、娘婿を養子にしたい、お子様のいらっしゃらない個人事業主の方が、有望な社員を養子にして~とか、(あまり、具体例がうかびませんが・・・)でしょうか?

ただ、親族(特に相続権がある人)にとって、少なからず、期待というか関心があるのが相続です。そこへ、血縁関係のないあかの他人が入り込むわけですから、養子縁組の理由が何であれ、なにかしら対策を打つべきです。

これから「養子縁組」をお考えの方は、ぜひ「弁護士」に事前に相談の上、慎重に縁組を含めた相続対策をお考え下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?