症例振り返り12 甲状腺クリーゼ

前回の記事で髄膜炎対応について書きましたが、知識を得るとそれに引っ張られて色々見えなくなることがあります。

とくに初期研修医など学びたての頃は特にバイアスが入りやすいです。

かつ忙しい中、バタバタと髄膜炎対応をしていると、頭から髄膜炎以外のものが抜け落ちていってしまいます。

例えば以前経験した中年女性の症例ですが

発熱+意識障害を認めて「髄膜炎対応をします!」と言って動きだしました。

抗生剤投与、CT検査が終わり、髄液検査までたどり着いたころに、意識障害の鑑別として出した血液検査の結果が返ってきて、見るとTSHが感度未満。FT4は基準上限の2倍以上!!

髄膜炎対応しつつ甲状腺クリーゼも念頭に治療していかなくてはいけない状況となりました。

髄膜炎対応の中で、発熱の鑑別と意識障害の鑑別も丁寧に漏れがないように進めないと甲状腺機能を測ることなく見逃してしまっていたかもしれません。

甲状腺クリーゼの診断と初期対応

甲状腺クリーゼの対応については日本甲状腺学会・日本内分泌学会が2017年にガイドラインを出しています。リンクはこちら。

甲状腺クリーゼの診断

診断基準は以下の表です。

より以前に用いられていた診断ツールとしてはBurch-Wartofskyポイントスケールというものがあります。

診断基準は当てはめるものではなく、その基準に至った背景を理解して活かすのだと僕の指導医はよく口にします。

この基準をその目で見ると、中枢神経症状が他の症状に比べて重要視されていることが分かります。意識障害があると、より甲状腺クリーゼらしいぞと強調しているわけです。

また下痢嘔吐、心不全、頻脈、発熱は感染症でも起こりますが、全体像から甲状腺クリーゼではないかという視点を持つ必要があります。

しかし甲状腺クリーゼに至る原因の少なからずが感染症です。

感染症+甲状腺中毒症では甲状腺クリーゼに至っているのか判断に悩んでしまいますが、併存しているものと考えるしかない場合は甲状腺クリーゼとして治療するしかありません。

それは、甲状腺クリーゼは髄膜炎同様に致死的疾患だからです。

甲状腺クリーゼの対応

ガイドラインでは以下のようなことが推奨されています

甲状腺中毒症による多臓器不全に対して、抗甲状腺薬、無機ヨウ素薬、副腎皮質ステロイド薬、β遮断薬、解熱薬などの治療手段を併用して改善を試みるべきである。

抗甲状腺薬

抗甲状腺薬を急いで投与します。とにかく元を抑えに行く。Basedow病か破壊性甲状腺炎かは初期対応時にはわかりません。わからない中で産生の元を抑えに行くしかないんです。

MMIとPTUがあり、PTUは末梢でのT4→T3の移行を抑制するためT3産生の抑制効果が期待されるのでPTUがよさそうですが、現在のところでMMIとPTUでは同等のアウトカムが得られるとされています。

静注製剤がある病院では意識障害時にはMMI30mg/dayで投与します。

意識があればMMIを最大投与量で15mg 6時間毎(60mg/day)で経口投与します。静注製剤はどの病院にでもおいてるわけではないでしょう、意識障害なら胃管を入れてでも投与しましょう。

無機ヨウ素薬

無機ヨウ素は過剰摂取すると甲状腺ホルモンの産生と萌出を急激に抑制することが知られています。(Wolff-Chaikoff効果)

国による差異はあり、日本は海藻などからヨウ素接種が多い民族ですがヨウ素接種が少ない民族だと中途半端な量だと合成に使われて悪化させる可能性があります。

無機ヨウ素の必要量は5-10mg/day、過剰摂取のカットオフは20mg/dayくらいです。甲状腺クリーゼでは初期はヨウ化カリウム200mg/day(50mg 6時間毎)を投与します。

この時、抗甲状腺ホルモンと同時か後かという議論はありますが、ガイドラインでは同時投与で良いとされています。

またヨウ化カリウムが内服できないくらい意識が悪いときには、上部内視鏡検査で食道癌検出に使うルゴール液を胃管から投与する手もあります。

Wolff-Chaikoff効果はだいたい1-2週程度は認められるものの、一部の患者ではその後消失するようです。

副腎皮質ステロイド

甲状腺クリーゼでは副腎皮質ホルモンの代謝が促進し、相対的副腎不全の危険が高くなる。また高容量の副腎皮質ステロイドは甲状腺ホルモンの合成と分泌を抑制しつつ、末梢でのT4→T3の返還も抑制する。

上記の理由から病因に関わらず、甲状腺クリーゼではヒドロコルチゾン300mg/day(100mg q8h)かデキサメタゾン8mg/dayを用いる。

中止にあたっては漸減する方法をガイドラインは推奨している。

β遮断薬

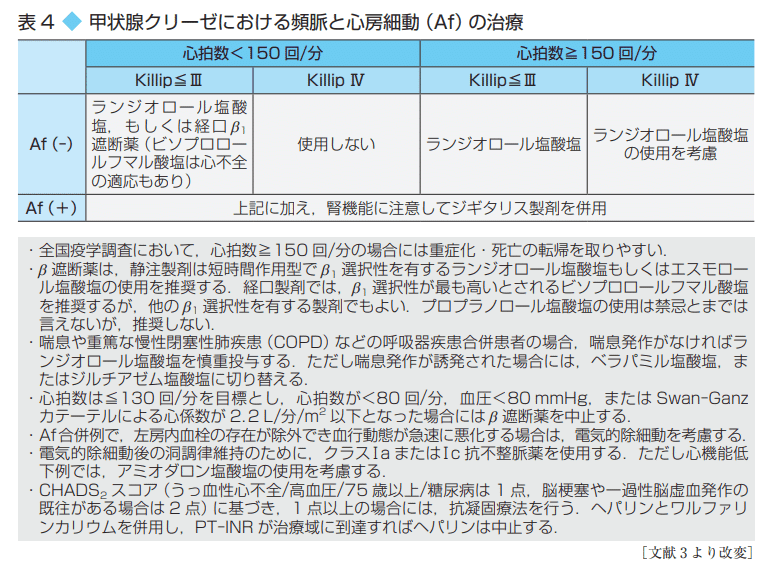

甲状腺クリーゼは心拍数の増加とともに有意に死亡および重症度が増加し、HR>150bpmの場合に重症化・死亡の転帰をとりやすい。Killip分類クラスⅢ以上の心不全症例での死亡例ではβ1非選択性薬剤が使用されていた。β1選択性薬剤では死亡例はなかった。

頻脈に対してはβ1選択性の高いβ遮断薬が推奨され、β1選択性を有さないプロプラノロール塩酸塩(インデラル)は推奨されない。

静注製剤ではランジオロール製剤(オノアクト)、経口製剤ではビソプロロールフマル酸塩(メインテート)を選択する。

心不全がかぶっていると、β遮断薬でLOSになりうるので少量から開始すべき。オノアクト1γから開始するのが調整はしやすいと思う。

心拍数の目標はHR<130bpm。HR<80bpm・sBP<80mmHgでは中止を考慮。

解熱薬

感染症などでの発熱は甲状腺クリーゼの誘因となる

また甲状腺クリーゼにおいて発熱は中枢神経系や循環系への悪影響を及ぼす。

解熱薬としてはアセトアミノフェンが第一選択であり、NSAIDsは甲状腺ホルモンと結合蛋白の結合を阻害して遊離甲状腺ホルモンの増加を招くため推奨されていない。

物理的冷却とアセトアミノフェンをしっかり使って体温を下げることが重要である。

初期治療アルゴリズム

自院で診てよいか。転院の必要性

臓器障害の程度によってはより高度な治療やICUでの管理を要する。

例えば肝不全例での血漿交換やうっ血性心不全での人工呼吸管理などである。

転院の必要性も考慮しつつ初期対応を進めていく必要がある

記事内容が良ければサポートよろしくお願いします。記事作成の意欲向上になります!