民藝MINGEI 世田谷美術館

民藝MINGEI

美はくらしのなかにある

世田谷美術館

6/30迄

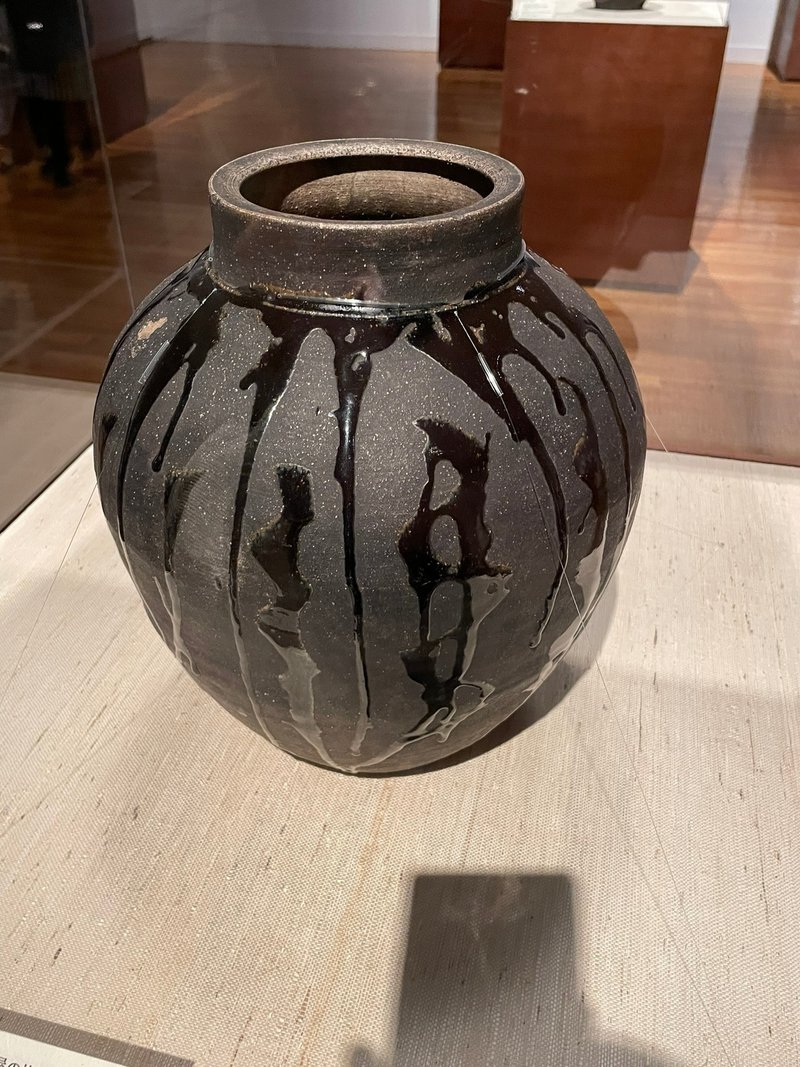

昭和に生まれ育った著者として、日々を過ごした家に、民藝なるものがあったのかどうかは定かではない。あるとしても高価なものでは無かっただろう。それほど裕福な家ではなかったので、東京・品川の商店街の瀬戸物屋で母親は、雑器を買いそろえただろうし、火鉢や卓袱台などもどこからか、調達してきたただろう。漬物の甕もあった。こどもにとってはそんなことを知るよしもない。民藝というより、大量生産された日々の道具類にあたるかもしれない。

そんな安道具でも使い古してくると、味わいや渋みが沸いてくる。といっても、こどもがそんなことをわかるはずはない。大正初期生まれの母親は、着物が好きだった。箪笥一棹か二棹に、着物が詰まっていた記憶がある。着物に合わせた日傘もあった。それらが高級品であったかどうもわからない。こどもだから。

会場展示の湯呑み、お猪口、日傘、ハンドバック、帯留、着物、鉄瓶、祝い膳、箪笥、燭台、手箒、座布団などなどがを観ていくと、自分のこども時代、親のことなどが、頭の中でぐるぐると回り始めた。

21世紀の「プロダクト」は、22世紀で「民藝」となりうるのか。いや「MINGEI」になるのか。

「ひろがる民藝」という章では、メキシコ(土鍋)、パナマ(モラ)、ペルー(人形)スーダン(貫頭衣)、ギリシャ(舞踊衣装)からの出品がある。

「民藝の産地ー作り手といま」の章は、現代の工芸士たちを紹介している。小鹿田焼(大分)、丹波布(兵庫)、鳥越竹細工(岩手)、八尾和紙(富山)、倉敷ガラス(岡山)。

内覧会にて

18junio2024記