アニメにおける素材の美学概論

writer:みなかみ

アニメと映画

アニメの画面に映っている事物は演出家による処理の選択の結果描かれるのであり、そこには明確な演出家の創作的意志が認められなければならない(認められなければならないが、ザルな演出家の場合、処理選択は特に考えなしに行われ、そこには創作的意志は皆無で、その意志の貫徹を画面に認めようとするのは難しいと言わざるを得ない場合が往々にしてあるのも注意しなければならない)。何故ならアニメは一からカットを作らざるを得ないので、演出家による意図がなければ作業はスタートできないからだが、それはカメラの知覚が非中枢的であり、現実世界の全てを曝け出さざるを得ない実写映画の場合とは似て非なるものである。実写映画には偶然性の介入がどうしても起こらざるを得ない。カメラの非中枢的な知覚の性質によって撮影された画面は演出家の意図を超え、全く予定外の意味を生む。しかしそれは実写映画において画面を構成する事物を完璧に統御することが原理的に不可能であることを意味するのだが、逆にそこに価値を見出す映画研究は多く、第三の意味(ロラン・バルト)や、自生性(ダイ・ヴォーン)などといった概念が創出されるに至る。そうした映画研究に影響を受けているように見える押井守にとってアニメはそうした概念とは本質的に無縁であることを強く意識している。

実写作品がカットそれ自体の持つ情報量(意図せざるものも含む)によって、易々と実現してみせながら、アニメ作品では常に欠落しているもの、それが世界観の基礎でありバックグラウンドでもある”世界の奥行”です

言うまでもなく「世界の奥行」とは非中枢的に曝け出された現実世界の全てのことである。無数の解釈の可能性を持ちつつ、しかしそれと同時に一切の解釈不可能性をも持つ複雑で混沌とした情報量の多さと現実世界の物質的な生々しさによって実写映画はそれ自体の価値を獲得する。

映画の本性は、カメラによる知覚であり、神経系統も感覚もないこの知覚機械には、光の制限をとおして事物の運動を<視る>こと以外の機能は備わっていない。カメラには色彩を感じる感覚器官も、音声を聞き取り、発声する有機組織もない。カメラにできることは、ただこの世界の運動を身体器官とは無関係なイマージュそれじたいとして引き出すことだけである

そうして画面に映り込む役者やその他のモノに生々しい身体性が即時的に露呈される。このカメラが捉えざるを得ない事物の生々しさとは、演出家が選択し初めて描くことのできるアニメとは違い、この選択そのものが無効化され、人間の手から離れた現実世界の全て=「世界の奥行」そのものに対する触知的体験のことである。だから、蓮實重彥が『ショットとは何か』において「アニメには生きた被写体を撮っていることの緊張感というものが、アニメの画面に欠けている」と述べているのは正しいのだ。

実写映画とアニメの最大の違いはカメラという非中枢機械の存在である。デジタル化以前では撮影の工程で実際のカメラを使用してはいるものの、撮影の対象はセルや背景美術といった作られた素材のみであり、それは既に作り手の知覚によって、現実世界を縮減し抽象化した結果生み出された事物に過ぎず、そこには選択と排除のメカニズムが働いているのである。アニメとは、そのメカニズムそのものを無効化する現実世界の全て=世界の奥行を対象に撮影される実写映画とはやはり違う何ものかである。

全てが作り物に過ぎず、映画を目指そうとしつつもその限界を越えることはない紛い物。映画を模倣しようとする二次的映像。アニメにはある種のいかがわしさが纏わりついている。だがそれは映画に対してそうであるという話なだけである。映画とアニメという風に二項対立に置き、優劣をつける必要はそもそもない。アニメはアニメとして素朴に評価すべきである。確かにアニメは映画によく似ている何ものかである。映画史とアニメ史の密接なつながりを否定するつもりはない。しかし対象を別のある対象と比較検討し価値を見出す作業は所詮相対的な評価に留まざるを得ないわけであり、それ自体の絶対的な価値を見出すことはない。アニメをそれ自体として評価し語ることの重要性を人は改めて認識し、それが感想のレベルであれ批評と呼ばれるレベルであれどちらでも構わない。とにかくアニメを映画に比して相対的に優劣をつける営為はせずに、絶対的な評価を下すことが今一番必要であるように思われる。ネット上に氾濫しているアニメに関する言説や、批評家と呼ばれる者たちの文章でさえ、この相対性から逃れているのは稀である。確かに映画の文脈でアニメを語ることは容易い。それはコンテ演出のみに絞っているからなのだが、アニメの分業化された役職の一つに過ぎないそのコンテ演出を特権的に扱い、もう一つの処理演出に関する言説が少ないのは何故なのか。コンテ演出から映像を読み取る手つき(構図やカットの連鎖に着目する視点)は実写映画の映像を読み取ろうとする映画批評的な手つきとさほど変わらない。そうした姿勢に貫かれた文章をアニメ批評ではないとまでは言わないまでも、どこかアニメとは遠く離れていると感じるのもまた確かだ。アニメというメディウムを相対的に評価せず、また、コンテ演出の特権化に逆らいながら言葉を紡ぐこと。今必要なアニメの批評はそうしたものである。

素材の美学

例えば演出処理に光を当てたとき見えてくるものは何か。演出家はある対象をセルにするか、BG描きにするか、はたまた3Dにするかの判断を、作品にどのような効果を生むのか考えて下さなければならない(もちろん、どの処理にしたら、ということはつまりどこの役職に仕事を振ったら制作現場的に楽なのかの判断もある)。冒頭にも書いたが、アニメの画面に映っている事物は演出家の処理の選択によって描かれる。ではその選択の結果、そのカット引いては作品全体においてどのような効果を生むことになるのか。

・『君の名は』

・『涼宮ハルヒの消失』

見れば分かる通りテーブルがセル描きからBG描きへと変わっている。図①、③では、セル(キャラクター)が関わっているのでテーブル(と椅子)も込みでアニメーターが描いたと思われる一方、図②、④ではセルが関与していないかもしくは座っているだけの単純な芝居で済んでいることからテーブルはBG描きにしていると思われる。作業の効率的判断による処理であるのは承知の上でなお、それでもそこには(おそらく作り手自身の思惑を超えた)視覚的効果が生まれている。要するに図①には画面に占めるセルの存在感の充溢が我々鑑賞者に印象として与える一方、図②においては逆にセル(キャラクター)の不在が強調され閉店後の店の様子を視覚的効果として十分に成立している。図③と④では作品の説話構造との関連性から読み取るべきカットである。図③では長門有希とキョンとの一時的な淡い交流を炬燵のセル描きによってこのカットの温かみを増幅させてくれる一方、図④ではテーブルをBG描きにすることによって無機物的なアンドロイドである長門有希の部屋としてどこか冷たくて寂しい印象を与える。セルとBGには、そのカット内容及び説話構造から照らして初めて意味を獲得しそれぞれの視覚的効果を生むことがある。アニメの画面は様々な素材で成り立っているわけであり、その素材の形に目を配ることで画面は活気を帯びるのだ。

セルとBGはある時は並存し、またある時はそれぞれの質感同士が融合し全く異なる質感を生む。所謂ハーモニー処理がそれであるのだが、出崎統がその手法を最初にモノにしたという伝説めいた話があるが、それはともかくその出崎と同じくらいにハーモニー処理を好んだ監督として宮崎駿が挙げられる。『風の谷のナウシカ』における王蟲や『天空の城ラピュタ』では飛行船など挙げればキリがないほど彼はこの手法を愛用している。だが、その中でも最も特筆すべき活用法を見せたのは『もののけ姫』のとある1カットである。

・『もののけ姫』

イノシシの大量の死骸をハーモニーで描いたこのカット(図⑤)は単にその死骸を我々に見せてくれているだけでなく、セルという概念の死をも提示してくれている。このようにキャラクターの死体を説得的にそして効果的に描いたカットは他にない。極めて優れた処理である。

アニメで描かれる事物の質感は基本的に作品の世界観を壊さない程度にその存在の輝きを放つ。世界観だけでなく、上記で見たように作品の説話構造にも深く関わり事物は存在していく。だが、作品の世界観を時には壊し、また時には説話構造になんら影響を与えない事物を積極的に画面に配置し、混淆させる演出家もいる。極めて例外的存在であり、アニメ史においてほとんどバグとでしか表現しようがない存在である。尾石達也である。彼の画面の処理に、意味や意図を見出すのは不可能に近く、見る者をただ動揺させるだけで、確信と納得を得られることはなく、人をただ宙吊りにさせる。およそ不合理としか言いようのない処理。何故その事物を不合理に画面に混入させるのかの説明をどこかはぐらかしている印象が否めず、そもそも画面の責任者は演出家にあり、その処理に作品の説話構造から照らして作業者から鑑賞者まで合理的な説明をしなくてはならない。だがその義務を彼は負おうとはせず、その点でこの演出家は徹底的に責任を放棄する存在である。

尾石達也ほど責任放棄している演出家はいない。画面に認められる事物を、ある一つの意味や意図に収束させることはできず、また事物は事物として画面を調和せずそれぞれ独立して自身の存在を主張し続け、事物のその素材そのものの生々しさを生々しいままにあたりに拡散し続ける。諸々の事物を画面に並べ立てたはいいものの、彼はそれを組織化させず無秩序状態のまま観客に提示する。そうした姿勢を徹底して作られたのが『傷物語』であり、以降尾石達也はその無責任さ故に映画はおろかテレビアニメの監督や演出としての活躍が少なくなるだろう。事実本作が公開されて数年経っている2024年現在、本作以外でこれといった代表作を持ててはいない。

だからと言ってその無責任さは悪ではない。確かに責任放棄しているが故に一つの意味や意図を探る鑑賞者の営為は無駄に終わるしかない。繰り返し映し出される日章旗に、人はナショナリスティックな意図を読み取ろうとするだろうし、あるいはその赤い丸に吸血鬼をめぐる物語から連想させて血のイメージや太陽を想像するだろう。だが、ただそれだけである。阿良々木暦の片目のアップあるいは野球のボールが日章旗を連想させることと同じで、尾石達也はあくまでイメージの遊戯に徹している(その意味で尾石の映像作りは言葉遊びを好む西尾維新と相性が良い)。

作品はおろか場面においてもなんら適切な効果を発揮してはおらず、『化物語』のTVシリーズとの単純な差異の誇示以上の意味を発揮していないキャラの髪の毛の数本の色トレスが象徴的なように、写真素材を貼り込んだ小物の質感や、3Dでモデリングされた背景美術や自動車の素材の質感それ自体を彼は好んでいる。セル調に処理するのではなく素材の質感をそれ自体として落とし込む。尾石にとって不自然さは問題にならない。尾石にとって自然に画面に溶け込ませることは職業倫理に反するからだ。

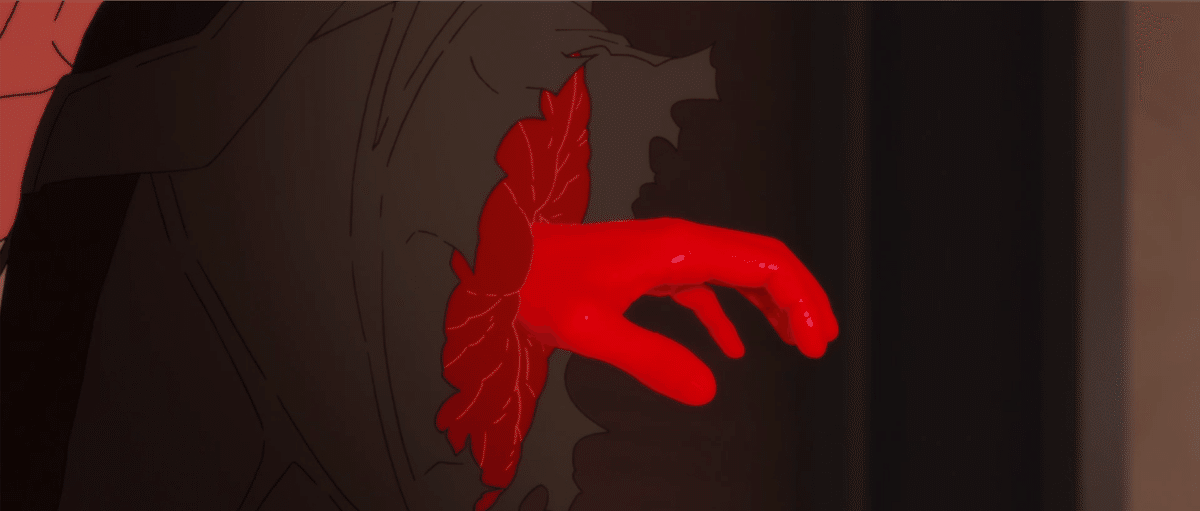

例えばギロチンカッターの死体(図⑥)が3Dに処理されていたのは上記の『もののけ姫』のハーモニー処理のようにセル(キャラクター)という概念の死を意味しているという解釈を誘っているように見えるが、どうもそれ以前の問題としてそのような処理それ自体に尾石は価値を見出しているかに見える。だからセルという概念の死を説得的に我々に提示してくれているものの、結果的にそうなったに過ぎないのでありそもそもはじめからそのような意図はなかったのではないかという疑念を頭から拭い去ることができないのもまた事実である。彼の画面の処理全てに言えることだが、あくまで結果としてそのような解釈の可能性がたまたま生まれただけであって、最初からある意図を持ってそう処理したと見做すことがどこか不毛な気がする。ただ尾石の好みだからでありそれ以上の意味はないのではないかとそう思わずにいられないのだ。

・『傷物語』

おわりに

近年のアニメ研究はレイヤー論が幅を利かせているが、例えばトーマス・ラマールや大塚英志におけるレイヤー論にはどこかコンポジット(撮影)が主眼に置かれており(これは上述で引用した前田英樹にも言えることだが)、演出の視点が欠けていると言わざるを得ない。そもそも画面の各素材を「レイヤー」という一語で一括りにしているので、具体的な素材への言及が不可能なのである。そうして素材を「レイヤー」の一語に還元すると途端に画面は抽象化されていくしかない。それは慎まなければならない。具体的に、そして唯物論的に画面に視線を注ぐことで初めて事物は素材として浮かび上がる。その瞬間をどのように掬い上げるか。鑑賞体験とはそのようなものでなくてなんなのだろう。

参考文献

ロラン・バルト『第三の意味【新装版】映像と演劇と音楽と』沢崎浩平訳

ダイ・ヴォーン『光(リュミエール)あれ――リュミエール映画と自主性』長谷正人/中村秀之編訳(『アンチ・スペクタクル―沸騰する映像文化―』所収(東京大学出版会))

押井守『METHODS ~押井守「パトレイバー2」演出ノート』(角川書店)

前田英樹『映画=イマージュの秘蹟』(青土社)

蓮實重彥『ショットとは何か』(講談社)

大塚英志『レイヤーの美学』(『EYE SCREAM増刊 (2016年10月号) - 新海誠、その作品と人。』所収(トゥーヴァージンズ))

トーマス・ラマール『アニメ・マシーン グローバル・メディアとしての日本アニメーション』藤木秀朗監訳/大崎晴美訳(名古屋大学出版会)