純正音程にリーチ!53平均律!【005】

こんにちは、こんばんわ、ユートピア!

変拍子兄さんです!

前回触れた平均律比較の話ですが、

かなりの精度で純正音程を拾える音律があります

それは「53平均律」

数が多すぎてなんのこっちゃ???というレベルにはなりますが

今日のテーマは53平均律ということで踏み込んでいきましょう!

・3度と5度の精密さ

前回の復習です、純正音程の完全5度、長3度、長2度のセント値はいくらでしょうか?

今回は厳密に1200*log2_(3/2)という風に対数を使ってガチで求めていきます

3/2 完全5度=701.955000865

9/8 長2度=203.910001731

5/4 長3度=386.313713865

という風になります、

一方、53平均律上の この3つに対応する音程は…?

31step:完全5度=701.8867925

9step:長2度=203.7735849

17step:長3度=384.9056604

と、かなり近い値を出しています

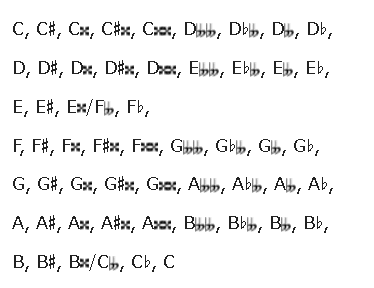

また53平均律、各音程は次のとおり

見やすいように、整数で表示しております

・53平均律の各音を理解しよう!

さて、53音もあると各音を把握するのも大変そうですが

まずはシンプルに幹音(ナチュラル)の7音とその間の音数を把握しましょう

こうなります。

となると、結構話はシンプルですね

全音は間に8音あるわけですから、全音=9ステップ

半音は間に3音あるので半音=4ステップということになります

なんと半音+半音=全音ではなくなるんですね

これは面白いことになってきた!

・コンマ

1ステップがこれほどに細かいと今までのように

1ステップ=半音 1ステップ=半々音 ということはできなくなります

1ステップ=22.64150943セントとなりますから

もう一段階細かいのです。

そこで導入される音程ステップの概念「コンマ」です

コンマとはもともと、シントニックコンマやピタゴラスコンマといった

純正音程を2通りの方法で積み上げた結果、同じ音程のはずだが微妙なズレがある!

というズレをさすときに使われる微小単位のことです

53平均律の1ステップは幅が狭すぎるため、コンマとしての役割を果たします。

コンマを生かした話といえば、

異名同音よりも細かい話で「同名異音」という現象をご存知でしょうか??

たとえば、

53平均律のミ(408セント)と純正音程のミ(386セント)

同じ「ミ」ですが 微妙に異なります

通常の平均律ではこの差を、どっちも同じジャン!ってことで

シカトしてしまいます。(これをテンパーアウトと呼びます)

しかし53平均律はすぐれもの、ちょうど1コンマ低いピッチ(385セント)で純正音程のミをとることができます。

5倍音系統の純正音程をとるには1コンマ下げるという手法が使えるようになるのです。

これが、53平均律の最大の特徴 !!

平均律と純正律は基本相性が悪いですが、1コンマ下げるという手法で53平均律は解決してしまうという

・調号を決めよう

53平均律の最小ステップの名前がコンマと決まれば

そのほかの調号も決めていきましょう

まずは実際のWikiを参照したところ

このようになってます

1コンマ=# としたわけですね、こうなるとクアトロシャープまで出現してしまい、煩雑ですね

#=5コンマとして Dの次にCが出現するような記法もありますが

Dより高い位置にCが出てくるのは困るということで

僕の記法案です

・基本2コンマ刻み

ジャンプ→シャープ→ジャンプシャープ→ダブルシャープ

ドロップ→フラット→ドロップフラット→ダブルフラット

・#系と♭系ですれ違いがおきて、間が埋まる

・1コンマ上げ下げする際は「’」「.」

・キ’ OverJumpのように組み合わせても一応OK

・ジャンプシャープは「⩨」書いてますが、理想はこれの横向き(縦3本横2本)

この調号システムのもとに作った53平均律キーボードがこちら↓

(↑ここのリンクね!)

六角形で順番がよくわからないこともあるので

やはりこういうのが見やすい

・その他いろいろ決めてみた!

一応ですが、音名も考えました

音名は各自自由に考えて下さいといった感じなので参考までに

「サリグマパディヌサ」というインド式の呼び方にしました。

・半音あがるごとに母音がY→O→A→I→U→Eと変化します

・半々音は二重母音としています(僕独自ルール)

・E'とB'の位置ではすれ違いが起こらないので、別の子音Ch、Jを導入しています。

・12音階の事情も含めてドレミファソラシド=サリグマパディヌサ となっているそう

参考:https://www.mahaananda.jp/sangiit/index.html

サリグマパディヌサの正当なルールだと

本来4分音用の子音があるが、法則性がわかりづらくなるので使わなかった(代わりに二重母音)

次に、インターバル名(クオリティ名)

これもすれ違いシステムを活用して作ったが補足を少々

・半々音ごとにi(インフラ)→m(マイナー)→N(ニュートラル)→M(メジャー)→U(ウルトラ)

・完全音程系統はD→m→P→M→A

・「.」→1コンマ低い:アンダーのクオリティ接頭辞は「サブ」

つまりM.1はサブメジャー1

・「’」→1コンマ高い:オーバーのクオリティ接頭辞は「スーパー」

M'3はスーパーメジャー3rd

・次に「y」これはイエローと呼ぶ

M3を1コンマ下げることで5倍音系の純正音程になることから

「カラーノーテーション」からの流用

ここまでやっといてなんだが、使わないだろうな…って感想

だがね!53平均律について、迷ってる方はぜひ参考にして

自分の納得のいくノーテーションを開発してほしい

(一応。パッと調べたノーテーションよりは明快なノーテーションのつもり)

コンマの考察もしてたんだけど、今日はこの辺にしておきましょう!

最後にSevishアニキの53平均律を張っておきます

________________________________