(連載6)ポストコロナ時代の大学選び

6 体験論的国立大学の現状と問題点

筆者は、大学生としても、教員としても地方の国立大学の工学部で約30年以上過ごしてきました。校舎も古い木造の教室と研究室、少ない研究予算、パソコンもなく学生のレポートや研究発表は手書きのポスターなど、今では考えられない大学環境でありました。しかし、学生も含めて大学内や研究室はなにかしら生き生きとした雰囲気がありました。もちろん、筆者が若かったこともありましたが、なによりも当時は日本の高度成長期の最初であり、しかも理工系ブームといわれた時代でもあり、日本中の皆が将来に対して期待をもっていたからだろうと思っています。学生として、教員としての大学体験について振り返って紹介することも大学の賢い選び方の参考になるかも知れません。

6.1 学生としての大学体験

筆者は1960年(昭和35年)に東北大学工学部に入学しました。正直なところ、当時は秋田県で育った人間としてはなんといっても東京に憧れており、東京の大学の理工系学部に入学したかったのですが、経済的な問題もあり仙台の東北大学に落ち着きました。その当時の入学選抜試験は5教科7科目の個別試験だけでした。当時は大学への進学率が30%のころであり、高校は受験指導にあまり熱心ではなく、進学先はそれぞれ個人の成績に応じて本人がきめるものだと自由にさせていました。旺文社の「蛍雪時代」などで受験に関する情報を知るだけでありましたが、先輩がどのレベルの大学に合格したり、あるいは成績の分かる同級生がどの大学を志望している情報はありましたので、受験指導がなくても自分が合格しそうな大学は知っていました。ただ、そこの大学に入学すればなにを学ぶことができるかということはあまり知りませんでいたし、経済的な問題や文系あるいは理系の教科がより好きであるか、同級生も多く志望しているからというようなきわめて単純な動機で決めていたようです。

筆者の親の世代は戦前の教育を受けており、周囲に大学卒業者も少なく、どこの大学でも行きたいところに行けばよいという、学歴社会などあまり意識しない対応でありました。また、国立大学の授業料も年間9000円(現在価値に直して8万円程度)であり、中流の家庭であれば十分に支出できる範囲でもあったことも大きな理由だと思います。

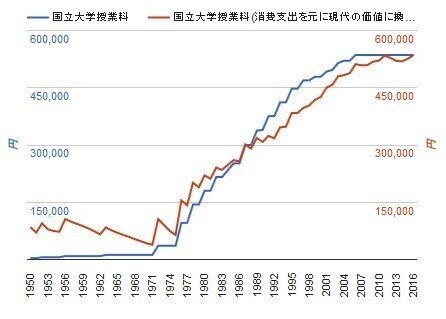

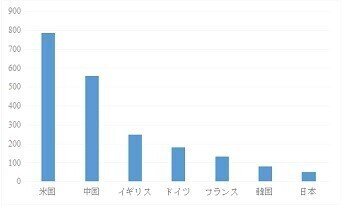

図6.1に国立大学の授業料の変遷を示します。現在は年間54万円弱で

図6.1 国立大学の授業料の変遷

(出典 https://nenji-toukei.com/)

あり、家計負担の重さは相当なものになっていることが理解できます。別の比較をしてみる。1965年当時の大学卒の初任給は3万円程度で年間授業料の10倍程度、現在の大学卒の初任給は20万円強であり、年間授業料の半分にも満たないことでその違いがよく分かると思います。ユニバーサル化した大学と高学歴社会といってもあまりにもコストパフォーマンスが悪すぎはしないでしょうか。アメリカでは学資ローンの返済ができず破産するということが多いといわれていましたが、日本においても学資ローンを組んで大学を卒業したならば何年間も返済に苦労することになるでしょう。

自分自身の大学の選び方を考えると、現在の受験生が、入りたい大学より入れる大学の受験を勧められるという受験指導についてあまり批判もできないかも知れません。一日オープンキャンパスや体験入学などを多くの大学で実施しています。立派なパンフレットもありますし、また大学のホームページにも詳しい大学案内が掲載されています。大学に関する情報もきわめて多くなっていますが、そうはいってもこれらの情報からでは、入学後の学生生活や大学で学べる内容を具体的に高校生が予想するのはやはり難しいと思います。結局は、自分の成績の範囲で少しでも有名な大学に入学しておけば有利であるという判断で志望校を決めているのでしょう。

大学入学後、筆者は定員30人ぐらいのあばら家状の大学寮に入寮して、まず教養部の授業を受けることになりました。当時の教養部は仙台市の川内というところにあり、米国駐留軍の宿舎を大学が譲り受けたもので、緑の芝生が広がるなかで教室が点在しており、そのなかで受講予定の講義が開かれている教室を移りあるくものでありました。その当時の工学部は1年間の教養教育を受けた後に専門学科が決まるシステムでありました。日本の経済が本格的に成長し始めた時代でもあり、電子工学科がもっとも人気があったようです。成績順で第一志望学科が決まるというので、とりあえずしっかりした点数で教養教育科目を履修しておかないと希望の学科へ進めないことになっていました。

教養教育科目の履修は自然、人文、社会科学からそれぞれ2科目選択して12単位をとるように決まっていました。簡単な履修の手引きみたいなものは入学とともに配布されましたのが、シラバスもなかったので講義に出て見なければどのような内容か見当もつきません。少しでも興味のもてそうな科目を探すのですが、名簿の順序に組み分けされて、所属の組に与えられた時間割から教科を選んだだけでした。講義の内容は各担当教員が自分の専門の分野で勝手に講義するだけで、提供される科目はバラバラであり相互に関係がない。こうなると寮の先輩からの意見で出欠にうるさくない科目、単位認定試験が簡単な科目を探すことになります。ひとりで下宿生活をしていた新入生にはまったく不親切な扱いでした。もっとも、教養部の教員にはそれぞれの分野の研究面で有名な教授がいたり、受験対策本やラジオ講座などで高校生に名前が知られていた教授もいたので、これらの教授の講義には受講生が集まりました。

向学心はあっても、なにをその大学で学びたいのかとよく知らずに入学してきた学生がほとんどあったといえますが、入学時には大学での学習や生活に期待をもっているはずであります。何日費やしても履修ガイダンスぐらいはしっかり実施して欲しいと思ったものです。もっとも1960年は第一次安保闘争のさなかであり、特に教養部では授業放棄がたびたび行われていました。今から考えると、大学の授業を受けることは学生の権利でありますので、その権利放棄を喜んで行っていたことになります。さすがに理系の専門学部ではこんなことはありませんでしたので、いかに学生が当時の教養教育を軽視していたのかということを示しています。国会前のデモへ駆り出されることもあり、最終的に教養科目や語学の単位は取得したものの入学一年目はなにを学習したか分からないという時代を過ごしてしまいました。

専門課程は精密工学科へと進学しました。早く専門課程へ進みたいと思っていたこともあり、一年間も過ぎればどこの学科に研究業績で有名な教授がいるということも聞こえてきます。さらにある学科がどの分野で優れた研究成果を挙げているかも分かるようになります。電子工学科は半導体の黎明期であるうえに関連の研究所の故西澤潤一教授などをはじめとして、マスコミに顔を出す教授も多かったし、新しい分野を勉強したいということで人気があることが理解できました。同時に、他の学科、例えば金属系の学科は世界に冠たる故本多光太郎教授のいた金属材料研究所と関係がある学科であります。また、精密工学科は、これがなければ自動車ができないとうインボリュート歯車の創始者の故成瀬政男教授がいた学科であります。しかし、この進学先を決めるのに各学科のガイダンスが行われたわけではなく、自主性を尊重されたのか、大人として扱われたのか分かりませんが、情報は口コミのみでありました。

専門の講義は、一部は教員自身が執筆した教科書を使って行われることもありましたが、図表を別に配布して後は講義ノートの読み上げるも講義も多く、学生はそのとおりにひたすら筆記するということもありました。今では考えられない古臭いやり方の講義でありましたが、大学とはこんなものであろうとぐらいに考えていました。クラス40人の学生は最後の年にそれぞれ配属された研究室で卒業研究を完成させて卒業となります。この卒業研究となってようやく大学生らしい気分を味わうことができたわけです。研究室には先輩の大学院生も在籍しており、4年生に具体的なアドバイスを行っていました。研究室ではいろいろな行事がありますので、ここで初めて指導教授と親しく接することができわけです。大学の理工学部ではこの卒業研究は今でも必須となっており、早いところは3年生のときから研究室に配属する大学もあります。就職は所属した研究室とは関係なく、就職担当教授が学科に求人のあった企業を張り出すのでそこから選んで申し出ればそれですみました。高度経済成長のはしりであり、理工系ブームであったため、同級生はカメラ、電機、自動車、工作機械メーカなど面接だけで次々に就職が決まっていきました。PC、スマホもない時代、コピーさえ自由にできない時代に、あまり親切でもない環境での大学教育を終えてから日本の高度経済成長の先兵となっていった卒業生と、今の時代のように、大学が手取り足取りで世話をし、3年生の終わりからあちこちの会社にエントリーしながら試験を受けて内定を獲得する現在の大学生とどちらが充実した大学時代を過ごしているのか気になります。

6.2 会社員から大学教員へ

卒業研究では歯車をモデルとした鋼材の高周波焼き入れによる残留応力の発生機構について実験をした。機械材料としては現在でも金属材料が主流でありますが、運動伝達ならば樹脂材料が適するという記事を材料関係の雑誌で見かけました。精密機構部品の材料としては将来発展しそうであると興味が沸き、同級生とは少し違った道を選択しようと決めて、樹脂材料を扱う会社として当時の倉敷レーヨン(クラレ)を紹介されました。1964年(昭和39年)にクラレに入社し、配属は倉敷市にある研究所のプラスチック部門になりました。ここで初めて有機材料(高分子)に本格的に出会うのでありますが、機械材料としての樹脂はこの材料の一部の用途であって、それ以外のところで、金属材料と比較して軽い、錆びない、透明性があるなどの数々の特徴から日常生活用品から工業材料まで多くの用途がある夢のある材料であることを改めて知ることができました。今は、プラスチック材料に対しては、環境汚染の原因ということで使用を抑止するというようなアゲインストの風が吹いていますが、当時はプラスチックはこれからの材料として注目を集めていた黎明期です。

研究所の他の研究室には主合成や構造解析などの部門があり、100名近くの研究者が在籍していましたが、ほとんどが化学系学科の出身者で占められており、機械系の出身者は筆者ひとりでありました。同じ材料でも高分子材料は化学分野から発展してきた材料であるため、高分子化学や高分子物理を個人的に勉強して、せめて同じ専門用語が使えるようにと努力せざるを得ませんでした。逆に材料の加工や用途を考えるとなぜ流体力学や材料力学を専攻した学生をもっとこの部門に当てないか不思議でもありました。同時に入社した機械系卒業者は数名いましたが、すべて工場の生産や設備関係に配属されていました。しかし、大学で専攻した学科とは異なる異分野に入ることは、後々まで大きな影響をもってくることはこのときはあまり考えていませんでした。

会社の研究は当然ながら会社の方針に縛られます。新しい材料というよりも現在ベースとして生産している材料あるいはその応用品をどのように市場に出していくかということが中心の研究委開発となります。その当時のクラレではポリビニールアルコールという繊維やフィルム向きの材料が主体になっており、樹脂の成形品とはあまり関係のないテーマを扱っていました。一方、石油化学界ではポリプロピレンをはじめとして各種の新しい樹脂が開発されて金属材料の代替としていろいろな分野で応用され始めていました。合成繊維会社としては繊維を含む総合化学会社を目指していたはずでしたが、この波に少し遅れをとったようです。入社初期の希望と違ってきたこともあり、構造材料としての樹脂を本来の希望していた力学的な観点から自由に扱う研究をしたいこともあって、出身学科の指導教授とも相談したうえで、1969年(昭和44年)に五年余り在職した会社を辞職して山形大学工学部に助手として移ることになりました。

6.3.教員としての大学体験

山形大学は国立大学の二期校でありますが、山形大学は県内の旧制高校や専門高校を集めて戦後スタートした新制大学でもあります。山形市に本部があり、ここには教養部、理学部、人文学部、教育学部、山形市郊外には後に新設された医学部があります。工学部は米沢市、農学部は鶴岡市と県内に分散しており、筆者が就任したのは工学部の繊維工学科でした。当時繊維あるいは高分子を専門とする学科を設置している大学は京都工芸繊維大学、信州大学、岐阜大学、福井大学、東京農工大学、東京工業大学、群馬大学などだけであり、東京以北では山形大学だけでありました。繊維工学科は大学前身の米沢工専のなかでも伝統のある学科であり、繊維染色系から改組され発足した高分子化学科とともに繊維系として学生を募集していていました。他に電気系、機械系、化学系と四系があり、入試合格者から点数の順位に沿って第1志望から第四志望まで振り分けていました。やはり、筆者が学生のころと同様に電気系(電子工学科)の人気が高く、繊維工業が最盛期を過ぎていたこともあって、繊維系には第4志望でまわってくる学生が多かったようです。二期校かつ第4志望でありながらも結構県内、県外でも受験校として知られた高校からの志望してきた学生も多くいました。繊維産業が最盛期を過ぎたとはいえ、まだ関連企業も数多く、卒業生も多いことから卒業生の就職にはなんらの問題もありませんでした。しかし、いずれは生産拠点の海外移転などで衰退期に入ることは十分予測できたので、意欲のある学生に入学してもらうためには、繊維から高分子を中心とする材料系学科へ転換し始めることを考えていました。しかし、長い伝統と歴史のある学科を急に改変することは、人事、カリキュラム、就職先などの問題もからんでおり、時間をかけて進めるほかはありませんでした。

当時の学科は旧制大学と同じで小講座制であり、教授、助教授(専任講師)、助手、技官からなる研究室運営でありました、筆者の属した研究室は専任教授が欠けていて完全ではありませんでした。高度成長期の理工系ブームで新規の学科増や学生定員の増加があり全国的に教員補充が間に合わない状況でした。現在の若手研究者がポスト不足で困っていることから見れば夢のような時代でありました。1972年(昭和47年)になって繊維工学科は繊維高分子工学科となり、さらに11年後の1983年(昭和58年)に高分子材料工学科になって完全に転換しました。名称変更だけで議論が始まってから15年ぐらいかかっています。しかし、この後は大学審議会や大学設置法の改正などによる文部省の大学改革要請にせっつかれたように、工学部の学科改組がたびたび行われ、高分子材料工学科は機能高分子工学科と変わり、さらに現在では高分子・有機材料工学科となっています。卒業して数年も経つと自分の出身学科はどこに行ってしまったのか分からなくなっているに違いありません。

さて、以下では小題目ごとに分けて大学体験を記したい。

*法人化前の大学における研究

専任教授の欠員の講座でもあり、もともと目指していた高分子の力学物性、特に強度や耐久性について自由に研究を開始することになりました。しかし、1969年(昭和50年)当時の状況は、新設学科が建設中であり、既設学科は戦前の木造校舎で当分我慢しなくてはなりませんでしたが、まず困ったのは会社の研究所と比較して徹底的に研究設備が不足していたことです。学科の変革期ということもあって新しい材料に対応する試験、分析装置などが備わっていませんでした。ただ、講座当たりの研究予算は数年前よりはるかに増えていた時期でもあります。それでも日常の研究消耗品を購入するのに手いっぱいで、とても大型の設備を購入することなど出来ず、これは学科に数年ごとにまわってくる特別設備費などの配分を待つしかありませんでした。複写機もパソコンもなく、かろうじて手回し計算機だけがあった時代である。もっとも手作りで実験装置を作る時間だけはたっぷりありましたから、むしろ今のように進んだ分析機器やコンピューター処理が当たり前の時代より実験が面白かったことも事実であります。

大学の予算配分システムについては当時はまったく知りませんでたが、後年教授会や評議会に出たり、学長として予算配分する側にまわって初めてその仕組みを知ることができました。この仕組みを詳細に語ることは一般の読者にとってあまり興味のないことと思うので簡単にその概要を述べておきます。特に国立大学が法人化したあとはまったく違う仕組みになるので参考になるかもっ知れません。新制大学発足後は大学数も多く、国の財政事情から戦前のように大学に対して特別会計を組む余裕もなく、一般会計で予算が組まれていました。1963年(昭和38年)からようやく特別会計のなかで積算校費として各大学に配分されるようになりました。積算額の根拠は、博士課程までの大学院を有する旧制大学、修士課程を有する新制大学について非実験系、実験系の講座、大学院のない大学について学科目制として実験系、非実験系、さらに医学部臨床講座などそれぞれについて教員ひとりあたりの単価が決められていました。

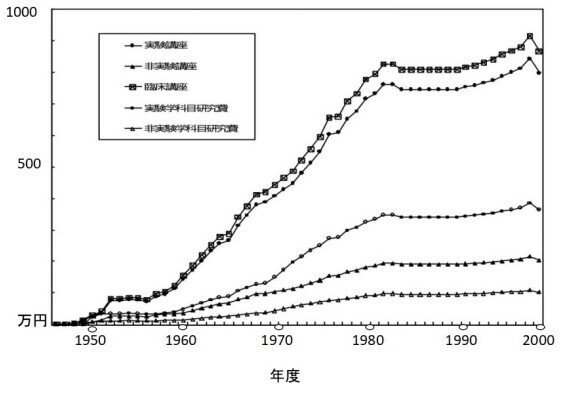

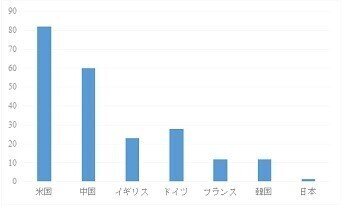

大学院のない大学の学科目制と大学院をもつ講座制をとっている大学とでは積算単価が大きく差がありましたが、その区分に従って教員数と学生数に応じた額と一般管理費が予算として各大学に配分されていたわけです。配分された後は一応各大学の自由配分ということになります。一般管理費は大学本部の運営経費ということになりますが、実際には配分経費だけでは間に合わないことが多く、教官研究費、学生経費に食い込んで必要な経費を引いた後各学部に比例配分されることが普通でありました。これからまた学部の運営経費を引くことになるので、結局教員ひとり当たりの研究費として配分されるのは、当初の算出額の50%程度にまで減っていました。教員当たりの積算校費の変遷を図6.2に示してありますが1965(昭和40年)から

図6.2 国立大学教員当たりの積算校費の変遷(実額)

(出典 阿曽沼)

1980年(昭和55年)代の初めまでは額面では理工系ブーム、高度成長期の影響を受けて右肩上がりに増えていました。もっとも図6.3に示すよ

図6.3 国立大学教員一人当たりの積算校費の変(1998年物価換算)

(出典 阿曽沼)

うに物価の上昇を考えると1965年(昭和40年)ー1970年(昭和45年)をピークとして実質的には減っていたのです。いずれにしてもこの教員一人当たりの積算校費が大学における研究の基幹経費となっていたことは間違いありません。特別会計内の国立大学予算には、上述した積算工費のほかに施設整備費というものもありました。老巧化した建物の改修、新設学部や学科の新築などの予算であり、この予算も教育・研究環境のためにとても大事であります。しかし、理由ははっきりしませんが2000年(平成12年)にこのような積算による方式の予算配分は終了し、前年度を下回らない額を各大学に一括して配分することに変わりました。学内での配分はまったく自由になりましたが、従来通りの方法で学部、学科に配分した大学がほとんどであると聞いています。学長裁量経費なども配分されており予算配分における学長のリーダーシップが少しでも発揮できるような試みも開始されました。予算が少ないと嘆きながらも競争によらない基幹経費の配分があるために、基礎研究なども心配なくできたのは2004年(平成16年)までの束の間の期間でありました。

赴任したときは木造校舎でありましたが、3年後には新築の建物に研究室を移すことができました。これも1960年(昭和35年)代になってから国立大学の特別会計における施設整備予算が急増したことによるものです。この施設整備予算は1970年(昭和45年)代に入ってから数年は伸び悩みましたが、理由は学生運動による建物被害の復旧があったからといわれています。東京大学の安田講堂のたてこもり事件後の復旧費などが嵩んだためでしょう。それから、再び1980年(昭和55年)まで急増したが医学部、医科大学の新設による施設整備が中心になったものであります。これが終わった1980(昭和55年)年から1991年(平成3年)にかけてはこの予算は縮小しましたが、1992年(平成4年)にバブル経済が崩壊した後に再び拡大しました。バブル経済崩壊で民間の研究予算が軒並みに激減し、研究はやはり大学に頼るしかないという声に推されて老巧化した建物の改修やキャンパスの移転が進んだ大学も多くあります。しかし、この後は国の財政事情の影響で施設整備費は伸び悩み、2015年(平成27年)に国大協がまとめた「国立大学法人の直面する問題点」では既存建物の老巧化が進み、留学生宿舎や外国人教員用の宿舎なども未整備のままでこれでは国際性を高めるという環境に程遠いことが指摘されています。大学では新型コロナ対策がとり難いことはこのような理由に基づいています。

研究設備も時間をかけながら整備することができて研究も次第に軌道にのってきました。一度、軌道に乗り始めると研究成果を国内、国外へ盛んに発信することができます、また、そのような状況になると企業からの共同研究などの申し込みや社員の訓練のための派遣を受け入れる機会も増え始めて研究の方はますます進み始めます。このような正のフィードバックがかかり始めると研究活動のアクティビティが大きくなります。

小講座制というのは教授、助教授、助手と技官とのチームであり、教員ひとりあたり予算が少ないときなどはまとめて設備購入に使うことができるなどのメリットがあります。しかし、講座の人事権を教授が持つために助教授以下の若い教員の発想が抑えら、閉鎖的運営になりやすいなどのデメリットも挙げられています。学問の継承を考えれば小講座がよいけれども、専門領域が細分化している現在では多様な研究の展開を目指すならば学科目制のように個人単位で動く方がよいなどさまざまな議論もありましたが、1990年(平成2年)大学科、大講座制という中間的な制度を採用することになりました。ただし、医学部のように、臨床の経験を基本とするところではや 事なので小講座制にメリットがあると思いますし、社会科学や人文科学ではもともと個人による研究が主体であるのでこのような議論はあまり意味がないかも知れません。筆者が大学を辞めた後の2006年(平成17年)に中教審・大学分科会から「大学の教員組織の在り方について」という答申があり、2007年(平成19年)から助教授が準教授になり、助手が助教となって各教員単位の研究室運営に変わりました。大学はもともと研究領域が違えば隣同志の研究室でもほとんど交流はありません。交流は学会で集まる他大学や企業等の同じ専門の研究者だけであります。この意味で大学は個人商店の集まりだといわれてきましたが、個人商店の単位が小講座から本当の個人研究室に変わっただけであり、その本質は変わっていません。組織としては纏め難いのが大学ですが、一方では多様性があって好ましいともいえます。

*法人化以後の大学における研究

筆者が大学を離れた後の大学について体験的と冠するのは少々おこがましいのですが、大学を離れた立場で見えてくるものもあります。とくに、大学外で産・官・学・金連携を促進する立場や中小企業を支援しながら過ごしてきたこともあり、大学とは 大学外からはこう見られているのかと改めて認識した点も多々ありました。

法人化すれば大学のすべての面で自由度が増えるというのは、法人化に当たっての文科省の説明でありました。確かに教職員の数とポスト数、給与の決定権などは各法人の自由になりました。学長についても学内選挙から選考委員会により選出されるようになり、かつての学部教授会の決定権のほとんどは大学の学長、副学長で構成される役員会、教育関係については「教育研究評議会」、大学経営に関しては学外者も入る「経営協議会」に移りました。もっとも、学外者はやはりなかなか大学の仕組みを理解することが難しいようで「経営評議会」はあまり活動していないとも聞いています。いずれにしても、学長の強いリーダーシップが大学運営に発揮できる体制が整ったことになります。しかし、大学法人は六年ごとに中期目標・計画をたて文科省の認可を受け、その成果について文科省が係る機関の評価を受けることに決められています。法人化前は大学の運営目標など考える必要もありませんでしたがそれが必須になったのです。別の意味では「学問の自由」と「大学の自治」を尊重するといいながら、中期目標・計画の認可等を通じて大学運営について文科省が日常的な指示を出すことができるようになったともいえます。しかも、競争的資金を創設して大学への予算配分の権限を大きくしたため、法人化前よりも文科省の大学の運営、研究・教育への関与が大きくなってきています。その仕組みを詳しく見てみましょう。

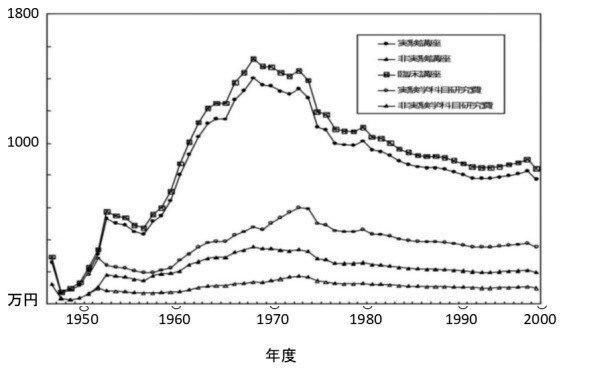

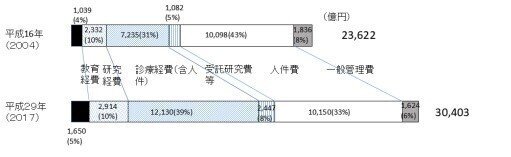

まず、国立大学は基幹的経費として一般会計から運営費交付金を受け取ります。この運営交付金は教員と学生の定員に応じた額が各大学に配布されるはずでありますが、大学の申請により文科省が査定する「特別研究経費」が含まれているので、すでに運営交付金の一部が競争的になっています。運営交付金の8割は教職員の人件費に充てられているので運営交付金が減額されることは大学の存立の根幹を脅かすことになりますが、実際には特別研究経費以外は年に1%ずつ減らすことが約束されており、法人化後16年経過した現在では当初より11%も減額されていることになります。また、「特別研究経費」は2015年(平成27年)に「機能強化経費」と名称が変わり、やはり同様に競争的な方法で配分されています。法人化前は人件費は特別会計内ではなかったので、法人化前後の国立大学の予算を単純に比較することは困難でありますが。法人化時の2004年と法人化後13年経過した2017年の大学の収入の内訳を図6.4に示しました。また同じ年度の決算の結果を図6.5に示しました。

図6.4 国立大学法人の収入の変遷

図6.5 国立大学の支出の変遷

大学は運営交付金のほかにいろいろなかたちで収入を得ており、運営交付金の減額があっても総収入としては増加していることが分かります。付属病院の収入は医学部がない大学には関係がないのでこの分について別にすれば、競争的資金の増加が各国立大学の大きな収入増加の大きな役割を果たしていることが見てとれます。競争的資金は教員個人の研究には科学研究費がありますが、法人として申請して配分を競い合う補助金はいろいろかたちを変えて大きくなってきています。補助期間は5年間あるいは10年間であり、採択されればその期間は安定した収入源になります。開始年度と期間は記しませんが、現在まで、「戦略的創造研究推進事業」、 「未来開拓学術究費補助金 」、「21世紀COEプログラム」、 「重点地域研究開発推進プログラム」、「 世界トップレベル研究拠点事業」、「研究大学強化促進事業」、「卓越研究員事業」などの競争的資金がありました。これは文科省に属する補助事業でありますが、総務省、経済産業省、厚生労働省、環境省などからの補助金も加わります。2018年(平成30年)から内閣府による「大学改革・地方創成」という事業の募集も加わってきています。大学が地域にもっと貢献できるとように改革を進めるという趣旨ですが、申請者は地方自治体の長であるにもかかわらず、内容は大学改革が主体であるために、大学と地方自治体がよほど日常的に接触して地方の問題を共有していない限り採用は難しいという印象をもちました。これらの文科省の補助金事業はもちろん中期目標・計画と関係があります。現在は2016年(平成28年)から始まった第三期中期目標期間の後半の時期にありますが、文科省は2016年に「国立大学経営力戦略」という通知を出して、全国国立大学を地域ニーズに応えて人材養成・研究を推進する大学(ほとんどの地方の新制大学55大学)、分野ごとに優れた教育研究拠点やネットワークの形成を推進する大学(東京芸術大学など15大学)、世界のトップと伍して卓越教育研究を推進する大学(旧制帝大など16大学)に区分しました。文科省が決めたわけではなくどれを選択するかは大学の自由とした結果です。

いずれにしろ、新規事業の立ち上げや戦略の企画など、文科省も財務省からの予算獲得のために苦労していることはよく分かりますが、対応する大学執行部と該当する一部の教員は事務量だけ考えても大変な仕事になっていることが予想できます。法人化前の大学事務スタッフは大学における教育や研究が円滑に進めることが仕事の中心でありました。経営企画もできるような事務スタッフの採用や研修は行ってきていません。結局は副学長(教員)が先頭にたって企画する大学が多いと聞いています。副学長は研究者として研究室運営している場合もあり、有能な教員であればあるほど招集がかかり、大学の現場では改革疲れとか申請疲れとかということばがでてきている事情も理解できます。

6.4 科学研究費

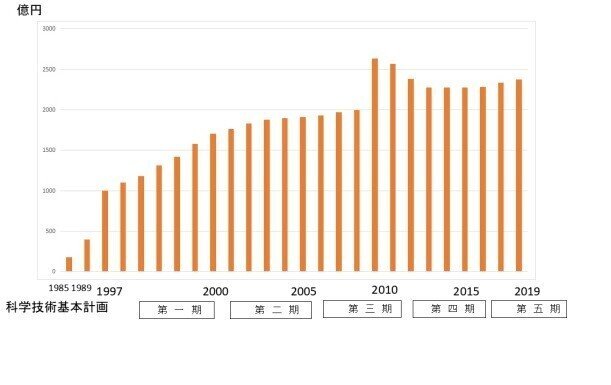

個人の研究者に大学から配分された研究予算以外に研究費を獲得できるのが科学研究補助金であります。図6.6にこの補助金の予算ベースでの変遷

図6.6 科学研究費補助金の推移(予算ベース)

を示している。筆者が大学において研究をスタートした1970年(昭和45年)代から比較して現在では20倍以上の規模に増えてます。その当時は科研費に当たると表現していたように30万円の補助金を得るのさえ、まさに宝くじに当たるということに近かったのです。筆者の場合は特に科学研究費を得ることが難しかったと感じています。まず、高分子は材料化学であり化学の分野でありました。化学のなかで高分子力学物性の申請は正当に評価してもらえなかったようであります。特に、境界領域や新しい専門分野には申請する該当部門がないのが問題でした。後に審査員を頼まれることがありましたが、審査すべき申請書には所属と名前が記されています。専門分野が同じであれば大学の教え子であったり、学会仲間であることも多く、公平を期したいと思っても、研究内容をよく知っているだけにまったく知らない研究者の申請よりつい高く評価してしまうのではないかと気になりましたし、事実、研究の内容より名前の通った教授や旧制帝国大学に所属する教員に有利に配分されるというあまりフェアでないという批判があった。

科学研究費補助金が大幅に増えてきたのは、文科省の直接的な政策というより5年毎に策定される政府全体の科学技術基本政策の策定によるものです。第二期(2001ー2005年)(平成13年―17年)では科学技術の産業応用と基礎科学充実方針が強調され、ノーベル賞受賞が50年間で30人程度を目指すとしたことで話題をよびました。第三期(2006ー2011年)(平成18年―23年)においても前期同様に科学技術の産業応用による経済競争力強化が詠われました。第四期(2011ー2015年)(平成23年―27年)では再び基礎研究の強化とそのための人材養成が強調されました。現在は第五期(2016ー2020年)(平成28年―令和2年)の終わりにありますが、科学技術におけるイノベーションや超スマート社会(IOT Society 5.0)の推進がうたわれています。

これらの科学研究費補助金は基礎研究重視とはいっていますが、課題解決、成果応用型の研究に焦点があたっています。短期決戦型、具体的成果目標型の申請が認められ、基礎研究でさえも競争的環境の強化のなかで予算獲得をしなければならなくなっていることは、将来の日本の科学の発展にとって大きな問題であることが日本のノーベル賞受賞者などからも指摘されています。筆者の専門である高分子の力学物性(強度)などは基礎的で産業でも大事な分野であるはずでありますが、現在の状況では多分申請しても採用はされそうもないテーマであります。

6.5 教育関係(講義、卒業研究)

528

講義については、時代や学生のレベルに合わせながらいくつかの方法を駆使しましたが、約30年間の間に自分で満足できた講義はほとんどありませんでした。60人あるいは120人学生を対象にして前期、後期週1回100分の講義であります(各15週が平均です)。今のようなシラバスが求められる前に、授業計画を学期初めに配りました。時間が無駄になるので出席はとらないこともあり、あるいは名簿を回して〇をつけてもらうようにしたこともありますが。基本的には出欠は重視しませんでした。

理工系の講義でありますから図表を多く使いますがこれを毎回の授業で配布します。教科書を使うこともありましたし、スライド(昔はOHP)を使って図表を解説したこともあります。もちろん、板書も並行して行っていました。先週の講義の記憶を引き出すために毎授業開始時に小テストを行っていたこともあります。どの場合でも受講者が無反応であること、板書以外の話はノートに記入しないためスライドやOHPによる講義は長続きしませんでした。もちろん質問もないし、居眠りもあるし、平気で遅れてくる学生もいました。FDは経験していませんが、決して講義が下手とは思いませんし、大事なポイントは丁寧に説明するなど話の緩急もつけながら進めたつもりです。

いまになって考えてみると、学生にとってはこの教科が専門教育のなかでどのような位置づけにあたるのかが理解できていなかったことに原因があるようです。将来、専門的な技術者としてどのような基礎知識を備えることが必要であるかということを体系的に理解してもらうガイダンスを繰り返し実施しないと、単に卒業の単位だけ取得できればいいだけということになってしまいます。これが大学院生の講義だと雰囲気がまったく変わります。試験を実施して単位認定するということはしませんでしたが、自分の修士論文の作成にかかわることと考えているのか、どの専門科目が社会に出たときに有用という判断ができるようになったためか、熱心に聴講し、質問もでてきます。

もっとも、筆者はこの違いのひとつはクラスの人数にあるとも考えています。大学院生の場合は受講者が10名を超えることはあまりありません。ひとりひとりの顔を見ながら講義ができるのです。60名、あるいは120名の受講者ではこれが不可能であります。まして、スライドなど使うと画面だけを見て説明することにもなります。FDもシラバスの問題もありますが、とにかく30名以下の少人数クラスで教えることが大事なのではないでしょうか。また、つぎのような問題もあります。文科省は予習、復習を含めたアクテイヴラーニングを盛んに推奨していますが週に1度の講義では難しく、週に2回、3回の講義であれば前回講義の継続性が保たれます。このためには、セメスター制からクオーター制への変更がベターですが、セメスター制であっても時間割の工夫で可能なはずです。

理工系では卒業研究は必修になっています。文系・社会系ではゼミがこれにあたります。4年間の最後の1年を研究室に配属され、研究テーマをもらって実験などにあたります。大学院生の先輩を補助するテーマのこともあれば、まったく新しいテーマのこともあります。演習ではないから実験の結果が失敗に終わることもありますが、実際に試験器具に触れたり、測定機を動かしたり、コンピューターで計算したりする経験が大事ということで実践教育ということで重視されているようです。教員ひとり当たりにすれば4,5名程度の学生数であるますから、毎週、実験結果を報告させ、アドバイスを与えるということを繰り返すうちに、考える力や表現する力が身につきます。関連する最新の学術論文を読まされるなど、この1年間がなければ大学生としてのプライドや学力が身につかないというぐらい大事な期間であるといえます。

教科書を読んでいるだけ、あるいは講義だけを受けていると100グラムと1キログラムはただの数値であり、秤で計れば違いが分かることを頭の中では知っていますが、これを実際に持ち上げたり、動かしたりすることで感覚や体が納得することが大事なのです。温度もそうであります。同じ温度の鉄の塊とプラスチックを触ってみると鉄の塊が熱く感じられる。ここで初めて熱伝達の違いということが実感できる。触れる、見る、聴く、匂いを嗅ぐことなどがいかに実験にとって大事かを教えるのがこの期間であります。自動計測が進歩してから画面やプリントに出てくるデータで常識では考えられない数値がでてきても疑わないどころか、コンピューターの結果だからこちらが正しいと主張する学生もいます。植物図鑑と実物を比較して実物の方が間違っていると主張する子供がいると聞いて驚きましたが、今ではネットの時代ですからGoogle検索上位の説明が正しくて事実の方が間違っていると主張する心配さえありそうです。

ポストコロナの時代では、オンラインでの講義は可能ですが、理工系ではこのような卒業研究を感染を防止しながらどのようにして実践できるかが大きな問題となりそうです。

大学院の修士学生は卒業研究の延長テーマで研究することが多く、先輩として卒業研究生を手伝わせることもあります。修士課程の最後には学会発表の経験を積ませる機会もあります。練習を何回も繰り返すので発表は上手になりますが、さすがに思いがけない質問があると答えるのに苦労しますので、そのときは指導教員として助け船を出すことになります。学部卒業とはまた違って考える力、計画する力、コミュニケーション力はたった2年間の期間ですが大きく進歩します。当然、専門的知識も増えるし、問題解決能力も身につきます。理工系では約卒業生の40%程度の人数が修士課程に進んでいましたし、現在もあまり変わっていません。経済力の問題もあり、むやみに進学をすすめるわけにはいきませんが、就職についても企業は技術系では修士出身者を望む傾向がありました。しかし、初任給は2年前入社の学部生と同じであり、修士学位をもっていることはあまり考慮してもらえないのが実情です。これは在社しながらキャリアアップしても給与にあまり反映しない現在の企業の扱いを意味しており、日本では社会人学生が増えない理由にもなっています。

このように大学の教育現場ではいろいろ試行錯誤を続けながら学生教育を行っていました。学生の就職についても、就職氷河期といわれた1990年(平成2年)から2000年(平成12年)の間でも自分が指導した学生については面識のある企業に電話をしながらなんとか採用をお願いするなどのことをしてきていました。

このような現場及び教育事情を知ってか知らずか、文科省は法人化以降にも中教審の答申に基づき次々に教育改革方針を通知してきています。2004年(平成16年)には「 新しい時代における教養教育の在り方について」(答申)では、カリキュラムの見直し,授業方法の改善,それらを推進するための体制整備を提言するとともに,2003年度から2007年度まで「特色ある 大学教育支援プログラム」(特色 GP)や,2004年度から2007年度まで「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」(現代 GP)について大学の申請、査定による競争的資金を配分しています。2005年(平成17年)には「我が国の高等教育の将来像」という中教審答申がありました。1991年(平成3年)の大学設置基準の大綱化により力の抜けてしまった教養教育の再構築を強調するとともに、各大学が ①世界的研究・教育拠点,②高度専門職業人養成,③幅広い職業人養成,④総合的教養教育, ⑤特定の専門分野(芸術,体育等)の教育・研究,⑥地域の生涯学習機会の拠点, ⑦社会貢献機能(地域貢献,産学官連携,国際交流等)などの機能を組み合わせて特色・強みを持つことを促しています.この結果によりよ国立大学は前に述べたような三種類の目標を持つ大学に区分されることになりました。2008年(平成8年)には「学士課程教育の構築に向けて」(答申) が出されました。機能分化して大学の個性化・特色化が国際的通用性を失う方向ではだめであるとしており、前回の答申を補充したようになっています。具体的には,学士課程教育において「学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」、そして「入学者受入れの方針」の三つの方針を明確にして示すようにと述べています。2012年(平成24年)には 「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて ~生涯学び続け,主体的に考える力を育成する大学へ~」(答申) が出されました。この答申では能動的学修(アクティブ・ラーニング)の重要性を挙げ、欧米の学生のように学修時間を長くするような科目間の関係や難易度を示すようなシラバスの充実を図ることを要求しています。

この間には大学院の充実をはかるための答申も出されており、まさしく答申ラッシュであります。体系的カリキュラムの編成、シラバスの充実、アクテイヴラーニング、FD、アドミッションポリシーなどについて繰り返し取り上げています。競争的資金の配分の問題がありますから各大学はいろいろ申請書を出したり、中期目標・計画のなかに次々と取り入れていかざるを得なくなります。文科省は各大学が答申どおりの教育改革を行っていないということで業を煮やしているのか、あるいは大学の教育現場の実態をあまり知らないままに理想論や政治的なもくろみで審議した結果を現場に当てはめようとするのかよく分かりませんが、教育現場だけがこれらの方針に応えるための作業で多忙を極めています。

6.6 大学院について

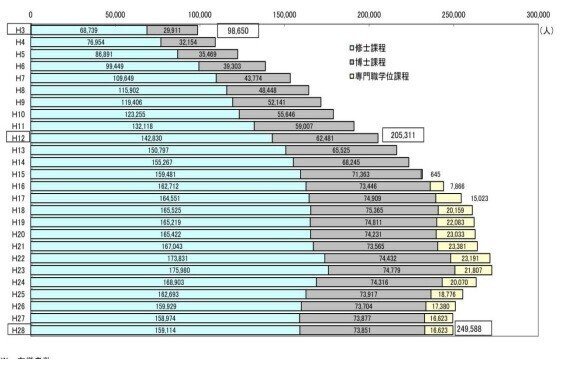

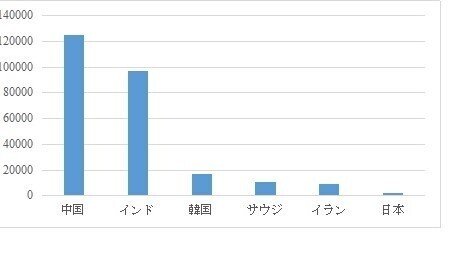

筆者の大学ではすでにいわゆる高度成長に伴う理工系ブームの影響もあり、1964年(昭和39年)から工学研究科(修士課程)が設置されていました。修士課程の教育効果などについてはすでに述べましたが、修士課程からさらに博士課程へ進学したいとなると旧制帝大あるいは旧制大学の大学院へ移るほかはありませんでした。専門の近いところへ推薦はするものの修士課程の研究テーマをそのまま延長することは困難であり、進学した学生の数はきわめて少ないものでした。したがって、学内でも博士課程を設置したいという希望が結構ありました。しかし、博士の学位をとっても研究職は少なくなっているので博士の養成は旧制大学にまかせておいて十分だという反対意見も学内にあったことも事実です。1991年(平成3年)に大学審議会から「大学院の整備充実について」、また同じ年に「大学院の量的整備について」という答申が出された。前者の答申では、日本の大学院が質、量ともに欧米諸国と比較して不十分であり、飛躍的な充実を図る必要があることが述べられており、後者の答申では1991年(平成3年)と比較して2000年度(平成12年)には学生を少なくとも二倍に拡充するとしていまうす。図6.7に大学院生数の変遷を示していますが、この目標はなんとか達

図6.7 日本の大学院生数の変遷

(学校基本統計 文科省)

成されていることが分かります。いずれにしても、この大学院拡充答申を受けて筆者の工学研究科にも1993年(平成5年)に博士課程の設置が認められました。

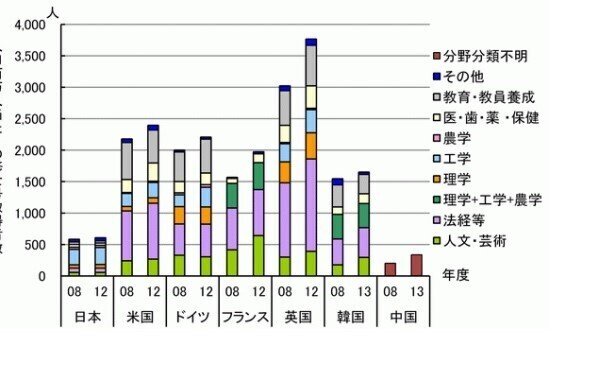

1991年(平成3年)の答申により2000年度(平成12年)では確かに大学院の拡充と大学院数も2倍を達成しましたが、これでも答申でいう欧米諸国と比較して日本の大学院が質・量ともに劣るというのは本当であります。このことは図6.8から図6.11に示した修士、博士取得者数の国

図6.8 人口100万人当たりの修士学位取得者

(出典:科学技術・学術政策研究所 https://www.nistep.go.jp/)

図6.9 人口100万人当たりの博士学位取得者

(出典:科学技術・学術政策研究所 https://www.nistep.go.jp/)

図6.10 修士号取得者の実数(2000年)

(図6.7をベースに筆者が当時人口調査により加工)

図6.11 博士号取得者の実数(2000年)

(図6.8をベースに筆者が当時人口調査により加工)

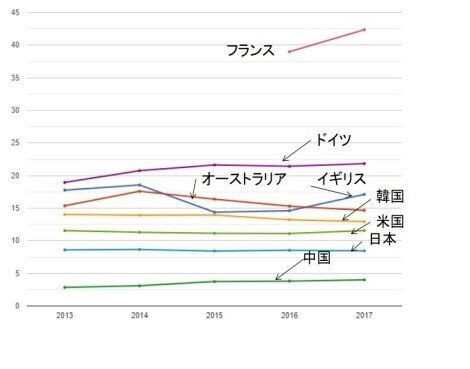

際比較をみても明らかです。また、この統計は自国での学位取得数であるため、海外留学による学位取得は含まれていません。この国際統計の比較から判断されることは、欧米はもちろんですが、アジアにおいてさえも韓国や中国の学位取得者実数についても日本ははるかに見劣りすることが分かります。また、図6.12に示す大学院進学率の国際比較を見ても日本は欧米に

図6.12 学部卒業者の大学院進学率の国際比較

(出典 GLOBAL NOTE)

対して下回ります。中国は進学率こそ日本よりまだ少ないが、博士などの学位取得者は米国に次いで多いことも分かります。さらに図6.13に示した

図6.13 米国大学院の留学生出身国

(出典 GLOBAL NOTE)

米国大学院の留学者を見ると中国がもっとも多くなっています。研究開発やイノベーションを担うのは比率ではなく若い研究者の実数でありますから、この意味では中国は今後やはり米国と対等の位置を占めるようになる可能性があります。ドイツをはじめとするイギリス、フランスの大学数や進学率は特に高くもないことはすでに示しました。職業訓練システムがしっかりしており、学歴社会でないことがその理由であります。しかし、大学進学を志望する学生はさらにその上の大学院進学まで意欲を最初からもって大学へ入学していることが表れています。米国はもともと企業の研究所等においては博士(PHD)のキャリアを有していることが出発点になっています。社会系学部でも経営修士(MBA)出身者というキャリア・アップが収入や社会的な地位に大きく影響する社会でもありますから大学院志望の希望がやはり大きいようです。逆に韓国は高学歴、しかも超高学歴社会であり、国内でのニーズを超えた修士、博士が溢れています。これらの諸外国と比べて残念ながら日本はまったく中途半端な状況にあります。高学歴社会であるから、せめて大学だけでも、しかもなるべく偏差値の高い大学に入学することが受験生とその父母の希望でありますが、大学院などについてはあまり関心がないし、経済的な負担を考えても大学卒業だけで十分だと考えているようです。一方、学生を採用する企業側も技術系は修士までとは考えていますが、博士学位を修得した学生の必要性は考えていませんし、学位取得者をとくに高待遇で扱うこともしていません。また、大学や研究所のポストも多くありません。それでも理学部、工学部、農学部の自然系学部では卒業生の30%以上は修士課程に進学しますが、人文・社会科学系学部での進学者は10%にも満ちていません。このような状況では当然ながら大学院を質、量ともに充実することなどはまったくできないはずであり、現実はそのようになってます。

実際、筆者のところでも、1993年に博士課程が新設されたから2000年までに、修士課程から博士課程に進学してきて学生は1人に過ぎませんでした。筆者自身、日本の状況を考慮して積極的に進学を勧めなかったことにもよります。しかし、その間に社会人で入学してきた学生、海外から留学してきた学生は数名になります。

社会人博士課程入学者の場合は研究自体は会社の研究所で行い、ときどき実験結果をもって指導を受けにくればよいということになっていました。留学生の場合には博士の学位を取得後母国へ帰るという学生を受け入れましたた。いずれも、学位取得後の就職については心配がありません。このような社会人受け入れによる博士課程の学生は日本の大学院では現在40%を超えています。また、昨年ノーベル賞をもらった旭化成株式会社の吉野彰名誉フェローのように、会社での研究成果をまとめて博士論文として提出し、審査のうえに博士の学位を取得してもらった人も数名いるます。この意味では博士課程を新設したことは意義がありましたが、若手の研究者の育成という目標には程遠いのが実態でもありました。

日本の大学院の質と量の拡大が文科省の目標に達成していないことを危惧したのか、2005年(平成17年)に「新時代の大学院教育ー国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けてー」という答申が出されました。 この答申は大学院教育における目標の具体的な提言を取りまとめたものであり、大学院教育が目指す人材養成を、①創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の養成,②高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成,③確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成,④知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の養成に整理した上で各大学院がその目的を明確にして取り組むことを促しています. この答申を反映して、2005年(平成17年)から始まった「魅力ある大学院教育」や2007年(平成19年)から開始されたグローバルCOEプログラムなどの競争的資金配分が一段と強化されたました。さらにこのような大学院教育強化のための競争的資金配分をしてもなお国際的に見劣りする現状の改善を目指したのか、2011年(平成23年)に「グローバル化社会の大学院教育 ~世界の多様な分野で大学院修了者が活躍するために~」という答申も出されています。このなかでは、産学官が一体となって世界を牽引するリーダーの養成を強力に推進する「リーディング大学院」事業の創設が提言されています。しかし、その後の日本の大学院の状況を見て今もなお変わっていないどころか、博士課程の進学者はむしろやや減少しています。中教審のこれらの答申は大学の教育現場に向けただけで、日本の社会の大学院やその修了者に対する基本的な考えが変わっていないことに根本的な原因があることを忘れています。いずれにしろ、このままでは科学技術立国もイノベーション大国も実現しないであろうと憂慮しています。

6.7 学会

研究者としては、研究成果の発表や討論する場として大事にしているのが学会であります。学会は研究者でなくても会費を納入すればだれでもが会員となることができますし、学生会員の制度もあって会費は半額程度です。大学院生の表現力やコミュニケーションを経験する場としても有効であるため、教育の場としても活用することもできます。大学問題と直接は関係ありませんが、研究のアクティビティを示すことができるのは権威ある学会誌に研究成果が掲載されることで決まりますので、少し問題点に触れておきます。

日本の権威があるとされる学会はその設立が明治時代に遡るぐらいの歴史と伝統があります。理工学関係では、日本化学会、日本機械学会、日本電気学会、日本土木学会などがその例であります。これらの学会の設立時期から年数を経過すると学問も進化しますから、新しい専門分野を分科会などとして取り入れ時代の先端にたつという努力はしているようであります。しかし、創造的な研究とは前人未踏の研究のことを意味しますし、ここまでいかなくても新しい領域に踏み込んだ研究や学際的な研究の場合にはこれらの既存の学会での発表の機会は与えられますが聴講者が少なく十分な討論が得られないことも多くあります。たとえば、化学関連学会では、筆者の専門である高分子物性やプラスチックの加工などのはなしはその他の分類になります。また、機械関係学会では金属材料はメインであっても他の材料についてはやはりあまり関心がもたれません。

学会はどこも論文誌を持っています。学会発表だけではなく、正式に研究結果をまとめて投稿し、専門家の審査を経て学会誌に掲載されて初めて成果が認められることになります。この場合でも専門が違えば審査が滞り、掲載されてもあまり注目を引かないことになります。大学時代の専門から離れると学会の年次大会に参加しても見知った顔がなく、一方では大会で集まった機会に一門の同窓会を開催しているのを横目に見て寂しい思いもすることもあります。これは個人的な感傷でありどうでもいいことでありますが、講座制時代は旧制帝大や旧制大学で力のある教授がそのまま学会でも重要な役職を占めることが多く、科学研究費、学会賞、学士院賞の審査員の推薦などは学会に依頼されるので、、研究者としてはやはり有力な教授のもとで育ち、そのまま専門を変えないで繋がりをもっていることがなにかと有利であることは間違いありません。

この不利な点を解消するには二つの方法があります。ひとつは、会議主題の決まっている関連の国際会議へ頻繁に出席して、研究成果を外国の専門誌へ積極的に投稿することであります。国内の学会に見られるしがらみはまったく関係ありません。会議主題が決まっているいることで同じ専門領域の研究者の集まりであるから議論も深まります。英文雑誌での掲載であるから先行論文として引用回数が高まるなど非常に有効な方法であります。こんなわけで、筆者は自分の専門領域について日本で国際会議を開催して関係研究者を招聘したり、インド、米国、英国、チェコスロバキア、オーストラリア、スイスなどで国際会議に招かれたり、当時のソ連、韓国、中国などと2国間の会議を開催するなどしながら研究を進めてきました。もうひとつの方法は、国内でやはり発表の場所がないと不満を感じている研究者同志で学会を立ち上げることであります。結局、山形大学へ移って研究を始めてから20年ぐらい経ったところで新しい学会を立ち上げることにしました。この学会は昨年30周年記念大会を開催するまで成長しています。現在の大学は教員個人が研究室を主催しています。電子投稿で研究成果を国際的に容易に発表できる環境にあります。日本の権威のある大きな学会に必ずしも頼らずともよくなったことは喜ばしいことであると考えています。

6.8 入学選抜試験

大学入学試験にかかわる一般的な問題については連載5で説明した。ここでは入学試験を長年体験した立場からの問題について述べてみます。大学入学試験は受験生にとっては人生の一大事でありますが、大学教員にとっても重要な大学教育のひとつであります。入学試験は公平、公正を期すために問題作成等などは完全に秘密で行われため、だれが担当するのかさえ学内でも分からないようになっています。問題作成のプロセスも体験した教員でないと分かりませんが、同じ教員が毎年担当するのは大変であるので、交替しているのかも知れません。でも関係者以外はこのことさえも分からないようになっています。

しかし、採点実務は動員数が多いし、毎年交替であたるので担当になることもときどきあるので実情は分かります。二次試験は記述式試験が中心であるけれども、模範解答をもとにダブルチェックするために採点ミスはまずは生じません。どうしても判断できないときにはそのときの入試担当委員長と協議した上で点数を決定します。集計についてはその年度の入試担当委員会のなかでも委員長のみが立ち会うだけで、合否判定の教授会に提出されるまでは関係者以外はまったく分からないようになっています。しかも、受験者氏名と切り離された資料で、ある点数以上が定員内に収まるので合格と決めた後にその氏名が明かされることになっているので、公平性と公正さはきわめて厳格に管理されているといってよいと思います。他の大学でも細かな差異はあっても同じような判定が行われているはずです。その後、各学部の合否判定資料について学長の承認を得てから合格発表となります。承認だけの行為ですが、学長が入学試験の最終責任者ということになります。

1979年(昭和54年)に共通一次試験が導入されたときには、前にも述べましたが高校の学力の到達度を評価するためであり、これにより全国大学が横並びになり一期校、二期校の区別がなくなり、二期校コンプレックスが解消されると当初は喜んでいた。しかし、受験生にとってはむしろ苦労が増した制度の導入であったようです。受験の機会は一回に減り、しかも事前出願制ですから、共通一次試験の自己採点による点数が分かる前に出願する大学は決まっていました。共通一次試験の結果を足切りに使ったのは東京大学だけあるいは志願者の多い数大学の医学部でありますが、回答の選択方式によるマークシートの試験であるだけに、適当な選び方でも正答がでやすいとか、記憶に偏り表現力や思考力が問えないなどの問題が学内でも指摘されていました。

共通一次試験の点数だけで合否を決める方法もありましたが、結局は専門に必要な科目だけはさらに個別試験として課して、共通一次試験の点数と合計し判定することにした大学がほとんどでありました。理工系では、数学、理科(物理、化学)、外国語などであり、人文や社会系学部では、国語、社会、外国語などとした例が多いようです。受験生にとっては、共通一次試験の成績が思うように取れなかったときには個別学力試験で頑張るという道も残されていますが、ただ事前に出願し一回の受験機会しかないのに個別試験が増えた形となり負担も増えたわけです。試験を実施する側も共通一次試験は一月の中旬であり、北日本では雪の季節にあたり交通状況の突然の変更を考慮して会場を設営したりするなど大学側も負担が増えることになりました。共通一次試験が実施されて数年経過すると、予備校などの受験産業では、自己採点の得点と合格可能な大学の情報を積み重ねることができて、いわゆる偏差値による国立大学の輪切りができるようになりました。このことは大学側で見ていても志願者の共通一次試験の得点のバラツキが狭くなり、団子状になってくることで変化が分かるようになりました。また、今まで志願者のなかった遠隔地からの出願も増えてきたりしています。

1987年(昭和62年)から複数大学の受験が可能になりましが、この複数化をめぐる大学側の混乱については前章に記したとおりであります。同時に共通一次試験は5教科7科目から5教科5科目に変わりました。理科と社会が一科目づつ減ったからです。理工系学部はこれには困りました。たとえば電気や機械系学科への入学者で物理を履修してこなかった受験生が混じるようになったのであります。1988年には事前出願を廃止したので、共通一次試験の結果(自己採点)をみてから出願が可能になりました。。また1989年(平成元年)には、大学の募集人員を前期、後期に分けるようにしたので、後期では試験日から入学日までの日数がとれないこともあり、大学個別試験が実施できないので共通一次試験の点数だけで合否判定する大学がほとんどとなりました。1989年からは共通一次試験は大学入試センター試験と名を変えて2020年(令和二年)の今日まで実施されることになったわけです。センター試験に変わってから、試験科目は課程全科目ではなく一部のみの利用でもよいことになり、私立大学による利用も多くなってきました。得点の使い方は自由で傾斜配点で認められセンター試験を取り入れる大学の自由度も増してきていました。受験生も志願校さえはっきりしていれば全科目を受験しなくてもよいなど負担は減少しました。2020年で大学入試センターは終了し、2021年からは大学入学共通テストに変わることはすでに述べたとおりです。いずれにしても、大学入試は社会的にも大きな関心事であり、マスコミもこの時期には大きく報道します。うまくいって当たり前で、出題ミスや実施時の不手際があるとマスコミに大きく叩かれます。

入試に関して筆者は学長時代に大きなミスを直接経験しています。2001年(平成13年)のことでありますが。従来入試の結果は合否の結果だけを公表することになっています。受験生にとっては入学試験料をはらいながら、自分がどれだけの点数をとったかということはもちろん、その時の入試での合格最低点についても公表はありません。これではあまりにもひどいのではないのかという声が受験生やその保護者からあがってきていました。大学側でも公正に試験をしているので要求のあった受験生には自分の点数ぐらいは通知をしてもよいのではないかという議論があり、国大協でもこのことについては検討していました。この結果、原則本人には通知するとなりましたがその時機については各大学の裁量でということに決まりました。

この決定に基づき学長として筆者の大学では全面的に入試得点を受験生に開示することに決めました。開示後、数週間たったときに工学部の受験生から国語の点数が偶数点になるべきはずが奇数点になっているという指摘を受けました。直ちに調査したところ1997ま年(平成9年)に高校の指導要領の改訂により大幅に大学入試センター試験内容が変わったときに、工学部では国語の点数を2倍にするということに変更して入試選抜要綱に示しましたが、コンピュータにその変更をプログラミングをしないままで計算集計して合否を判定してしまったという、まったく初歩的なミスが5年間続き、合計で428人の受験生の合格者を不合格者としてしまったのであります。点数通知前の受験生はもちろん何も知らないままできています。したがって、同じ数だけ不合格になるべき受験生が入学してきていたことが判明しました。五年間で400余りの受験生の人生を狂わせた前代未聞の入試ミスとして全国のマスコミで大きく報道されました。確かに、取り返しのつかないミスであり、不合格の受験生には大きな迷惑と経済的な損害をかけることになったことは今でも申し訳なかったと思っています。その後、該当者で本学をまだ希望する学生の遅れた入学生を受け入れたり、また、前年度以前の学生については編入を受け入れるなどの回復措置をできるだけとりました。また、その間の経済的な損害については補償するなどの措置をとるなどして個別に訪問して納得してもらいましたが、工学部は半年以上この対策に追われて混乱しました。入学選抜試験の責任者は学長にあることから、国立大学法人化を目前にひかえ、これ以上学内を混乱させたはならないとミスした受験生の被害回復に大きな道筋ができたところで筆者は学長を引責辞任することにしました。

弁解のできない初歩的なミスであり、その原因を他に転化できるわけではありませんが、ミスは細かな間違いが運悪く重なったときに生じます。大学入試センター試験が高校の新指導要領に対応するため全面的に変わったこと。この変化に対応して学内の入試選抜方法検討委員会があたらしく選抜方法を決定したこと。しかし、試験の実施から採点、集計までは選抜方法検討委員会とはまったく別の各学部の入試担当委員会が行うことになっていたこと。秘密主義が徹底して担当委員以外の教員は集計後の教授会で委員会が作成した資料をも見る以外はすべてを委員会にまかせるだけで関心をもたないことをよしとする長年の慣習があったことなどが重なっていました。ただ、教育の現場では不合格となるべく受験生を入学させて卒業までさせていたことに対して何の違和感もなかったことは、定員の決まりさえなければ志願者すべてを入学させても問題がないことになり、似たような偏差値の学生が多く受験し、入学試験は優秀で意欲のある学生を選抜しているのではなく定員による単なる足切りに過ぎなかったのかという感慨をあらためてもちました。

入学試験を課さないわゆる推薦入学についても数名程度の募集を数年間実施したことがあります。現在の推薦入学制度とは異なり、工学部なので対象を工業高校にしぼりました。在学中に大学進学希望に方針を変えたが、共通一次試験などの受験対策を行っていない高校生に志望してもらえば、意欲のある入学生を確保できるのではないかと考えたからです。在学中の成績と簡単な口頭試問で合格、不合格を判定しました。実施したばかりのと当初は工業高校側もそれなりに優秀な受験生を送ってきましたし、大学在学中の勉学意欲も高く、成績も優秀であったので推薦入学制度について自信をもったときもありましたが、数年経過すると県外の工業高校からの志願も増えてきました。県内の工業高校であれば学校のレベルが分かりますが、遠隔地の県からの工業高校では学内で優秀とされても学校のレベルがまったく分からりません。また、県内工業高校でも推薦制度になれてくると口頭試問の練習をしたり、このぐらいの成績でも合格するだろうということで前年度にくらべて下位の成績の受験生を送りこんでくるようになりました。工業高校側も受験慣れをしてきます。これでは当初私たちが考えていた推薦入学の意味がないのではということで中止にしてしまいました。

度重なる中教審の答申ではアドミッション・ポリシーを明確にすることを各大学に要請しています。この要請に応じて各大学はアドミッション。・ポリシーを一応出しています。確かにポリシーであるから大まかな表現でいいのだろうと思いますが、どのようにもっともらしく表現されていても、どこの大学でも結局は「成績優秀で学ぶことに意欲のある学生」ということになっています。これは多分受験生から見てその大学の特徴あるポリシーでもなんでもないだろうと思います。一般入試、推薦入学、アドミッション入試(AO入試)ごとにもっと具体的なポリシーを決めて記載することが必要であります。

AO入試はアメリカでは普通に行われている試験であるが、日本では1990年(平成2年)に慶応大学、湘南藤沢キャンパスの入学志願者に対して開始された入試方式であります。その後、多くの大学でも取り入れられるようになりましたが、11月以降に出願と決まっている推薦入学と異なり志願時期が切られていないこともあって、多くの私立大学では早期の定員確保にこのAO入試を使っています。ただ、AO入試では夏休み前後に入学が決まるので、決まったあとは高校の勉強に熱が入らないので学力不足を生むことが心配されていたり、AO入試を定員確保のために使うことは本末転倒であるなどと、AO入試の是非については議論が戦わされています。慶応大学の山形県にある先端生命科学研究所の評価委員を10年間続けてきていますが、地域への応援プログラムとして近隣の高校生を授業終了後に研究所で研究助手として研究の手伝いをするシステムがあります。高校生であるから限界はありますが大学ではどのような研究が行われているか、実際に実験をして興味が湧くかなどについて体験をすることになります。さらにもっと勉学したくなったら慶応大学のAO入試を受けてもらうことが勧められます。年間に2,3名の高校生が応募して大学に合格するようです。これはAO入試を日本で最初に取り入れた慶応大学らしいしっかりしたAO入試の一例であります。国立大学も一日体験入学やキャンパス見学などと別に学部でこのような試みをして高校生の資質や熱意などを見ながら、希望者はAO入試に臨んでもらうということをすれば、本当の意味でのAO入試が実現できるかも知れません。

6.9 産学連携

現在では企業との共同研究、企業からの受託研究、治験依頼、知的財産権の利用収入などが法人化した大学にとっては貴重な財源となっています。この意味では工学部や医学部を設置している大学はそうでない大学に比べて有利な立場にあるといえます。産学(官)連携は現在ではあたりまえどころか、むしろ積極的に推進することが国立、私立大学を問わず要請されているが、筆者が大学に移った1970ー1980年代は盛んな学生運動の影響もあってまったくこの逆でありました。

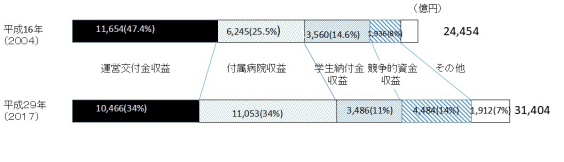

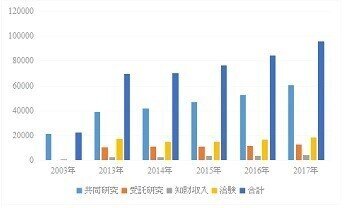

工学部では研究テーマは企業の製造現場にあると考える教員も多く、企業との連携は必要であることを理解していました。1991年(平成3年)のころ、文部省は地域企業との共同研究の場として学内意見一致するなら「地域共同研究センター」を各大学に設置することを認めはじめました。。しかし、大学から予算要求するために学内意見を調整するのに一年以上かかりました。人文系や教養系の学部が反対したためです。大資本に大学は奉仕しないとか軍事研究に転用される心配があるなどのイデオロギーがからんだ産学連携への反対であるために説得が効きません。評議会で意見の一致をみないから、学長が決断できないということで、これほどじれったいことはありませんでしたが、なんとか設立にこぎつけることができました。現在からみればまったく時代遅れということかも知れませんが、信念として産学連携などは大学の目的ではないという教員もいた当時の大学です。全国に同じような共同研究センターが順次整備されるようになり産学連携はかなり活発になった。それでも最近の産学連携の進展の状況を見ると法人の収入源確保というさしせまった理由が拍車をかけているとは思うものの図6.12に示すよう

図6.12 産学連携による大学収入の動き

注:2003年合計には治験収入は含まない。(文部科学省資料をもとに筆者が作成)

に2003年(平成15年)と比較して5倍程度の増加となっています。筆者も多くの企業との共同研究を行いました。その結果、研究費や海外の国際会議の出席旅費に困ることもなく、大学院の学生旅費も負担できたので有難かったことを覚えています。しかし、問題は契約内容にもよりますが、研究成果の発表に対してどうしても制限を伴うことであります。とくに新製品や新技術の開発テーマの場合には成果発表は特許の出願後、あるいは新製品の発売後に行うことと相手企業から要請されます。受託研究に関しては成果は受託先の権利となるので学会発表ができるかどうかは分からないということもあります。企業との共同研究等は固有研究とは異なる制限があることには十分注意しておく必要がありますし、また、大学が企業の下請けになるようでは問題がありますし、むやみに産学連携を推進するということは避けるべきかも知れません。

6.10 地域との連携

旧制帝大、旧大学を除き多くの新制大学は、大学自身の申し出により地域との連携を目標とする種別の大学になっています。かつての教育学部などは地元からの志願者も多く、卒業生は地元の小中学校の教師になっていた。これは教育を通じての地元との連携の典型的な例である。しかし、児童数の減少により小中学校の統合もあって教員採用数は激減し、教育学部自体が改組により消滅しつつある。理工系学部は共同研究を通じて地元中小企業との連携はあるものの、実際には中小企業の資金、人材不足により企業との共同研究のごく一部しか占めていない。教育のうえでも医学部の一部定員に地元優先枠をもっている大学もあるが、理工学部卒業生は地元に有力な企業がない限り全国の大企業に散らばる。地域創生に地方大学が役立つことが求められているが、このような実態になっているので地域との連携は実際には難しい。もともと地方の市民の地方大学の見方は決して大学をあまり身近に感じていない。大学キャンパスを見ても塀をめぐらし、正門には守衛がいる大学が多い。米国の大学は一般的にキャンパスも広く塀を巡らしている大学はなく、市民もキャンパス内の購買店に自由に買い物にくるし、キャンパス内を自由に散策できる。大学主催で市民向けの音楽会も始終開催されており、市民生活と身近な大学が多い。日本の大学も公開講座などを開催し努力はしているものの、やはり大学は子女がその大学の学生でもない限り一般の市民からは直接関係のないものとして取り扱われている。もちろん、地域から求められれば大学として地域の発展に寄与すべきとは思う。しかし、もともと学問は地域とはあまり関係がなく国際的なものである。教育もかつては優秀な人材ならば地元にとどまらず、ときには海外で活躍することを薦めてきていた。これが一転して地域創成のために卒業生を地域にとどまりような方針を重視するというのは大学として従来考えてきた方針と矛盾しているのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?