外側縦アーチについて考える

こんにちは!理学療法士の和田直樹です!

インソール作成、足部、歩行の理解において、内側縦アーチと同様に外側縦アーチもとても大切になると言われています。

今回は外側縦アーチについて考えていければと思います。

外側縦アーチを構成するもの

外側縦アーチは後方から

・踵骨

・立方骨

・第5中足骨

で構成されており、踵から小趾球にかけてアーチを描くように配置されています。

また、関節で見ると、距骨下関節、踵立方関節、第5リスフラン関節から構成されます。

外側縦アーチの特徴

・下腿三頭筋を効率よく作用させるために強固な構造になっている。

→外側縦アーチがしっかり機能してると下腿三頭筋で踏ん張れるようになる

・荷重により踵骨が立方骨を前外方へ押し出し、第4.5中足骨は回内を伴いながら扇状に広がる

・距骨により力が伝達される

・踵骨、立方骨、第5中足骨だけでなく距骨下関節、踵立方関節、第5リスフラン関節からも構成され、機能的に2つに分類される。

<分類その1〜踵骨・立方骨部〜>

踵骨・立方骨部は足根中足関節より近位の部分のことを言い、

①ST関節の回内外を制御する。

②腓骨外果を挙上位に保ち、下制位になるのを防いでいる。

③MT関節縦軸で前足部を回外させ、斜軸で背屈・外転させる。

などの機能があると言われています。

※ST関節:距骨下関節

※MT関節:横足根関節

踵骨・立方骨部は側方バランスを安定させる為に重要になっており、

・強固な構造になっていて、下腿三頭筋筋と関わる

→この部分が上がってこないと踵骨が安定しない

↓

立脚終期で踵骨をしっかり引き上げれない

↓

推進力の低下が生じる可能性あり

・立脚中期後半から前足部を回外させ、固定性を高める。

→前足部の固定性を高めることでしっかり小趾側へ荷重でき、そこから母趾へ荷重していくことで母趾への重心移動がスムーズになる

・接地期に外方に身体が向かうのを防止する。

→元々外側接地なのに更に身体が外側へ向かってしまうと足部を内反させてバランスをとろうとしてしまう

↓

外側を支持する筋群に負担がかかったり、外側への不安定性により内反捻挫を生じる可能性が出てくる

<分類その2〜中足骨部〜>

中足部は足根中足関節より遠位の部分のことを言い、

①第5列の内がえしと外がえしを制御する。

という機能があると言われています。

中足部では主に立脚中期での身体側方バランスの安定化に関与。

・外がえし誘導の補正を行う

→前足部の内反方向の可動性が著しく無く、立脚中期後半からの足底外側から内側への荷重移動が不十分な場合に補正が行われる

・立脚中期後半の足底外側から内側への荷重移動のタイミングを変えられる

→中足部が上がることで内側へ荷重するタイミングが早くなり、下げることで外側接地が長く続くようになる

外側縦アーチを支持する筋群

外側縦アーチは骨の支持だけでは不十分なので以下の筋肉によって能動的に支持されています。

・長腓骨筋

・短腓骨筋

・小趾外転筋

・第3腓骨筋

・長趾伸筋

・下腿三頭筋

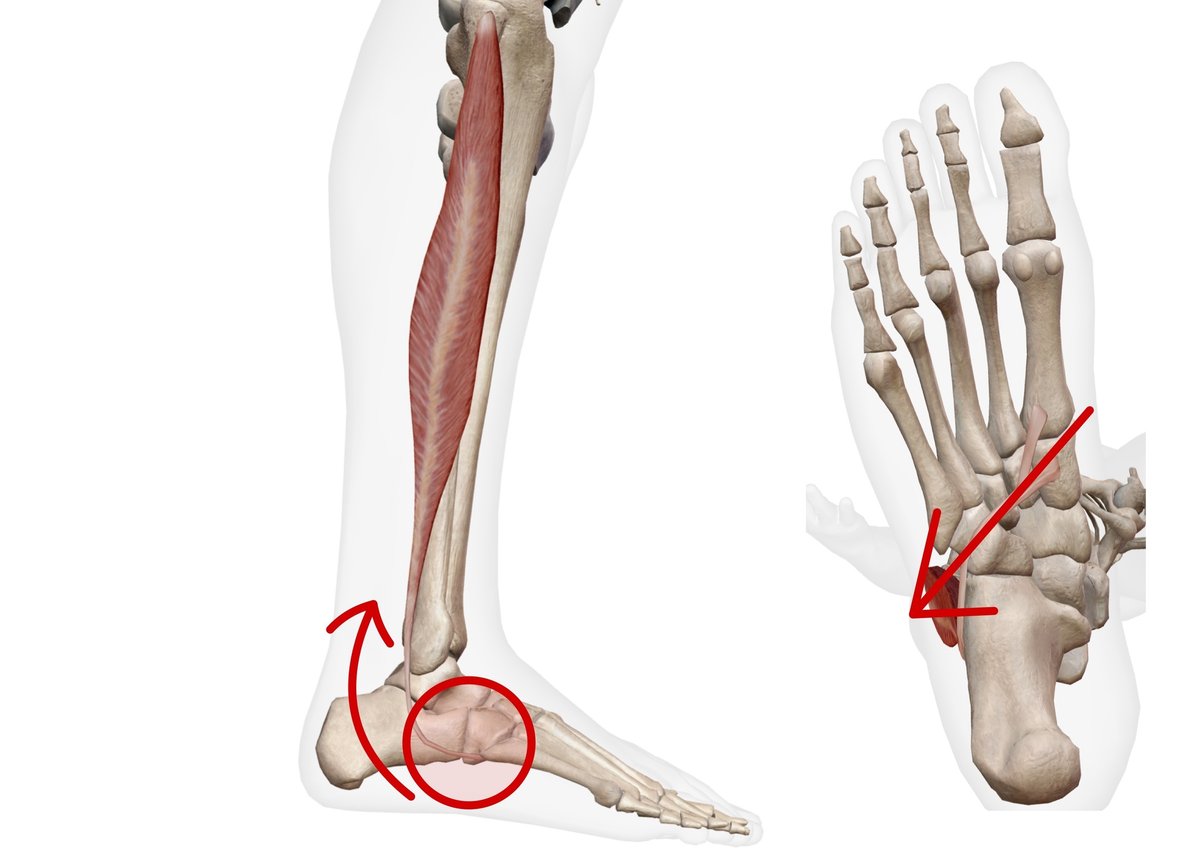

<長腓骨筋>

起始:脛骨の外側顆、脛腓関節包、脛骨頭、腓骨の外側面の近位1/2、前・後下腿筋間中隔、下腿筋膜

停止:内側楔状骨、第1中足骨底

※停止部は人によって上記以外に第1背側骨間筋、後脛骨筋腱、母趾内転筋の斜頭に付着する場合がある

長腓骨筋は停止部が多くの場合内側楔状骨と第1中足骨底に付着する為、収縮すると足底から立方骨の部分にかけてを外がえし方向に動くので外側のアーチは高くなる。

長腓骨筋は第1中足骨と内側楔状骨を引き寄せることで内側縦アーチを高めるとともに、第4・5列の固定作用と第1列の底屈作用、ショパール関節縦軸に対し回内作用を発揮する。

イニシャルコンタクトからミッドスタンスにかけて、踵立方関節を回内させ骨性支持を高め、ミッドスタンス以降に第1列を底屈させ母趾側支持を促す。

また、上記のことから長腓骨筋が機能することで立脚初期から中期にかけて骨性支持を高まり、足部を安定させながら母趾球への荷重を促すことで立脚終期の蹴り出しがスムーズに行えるようになります。

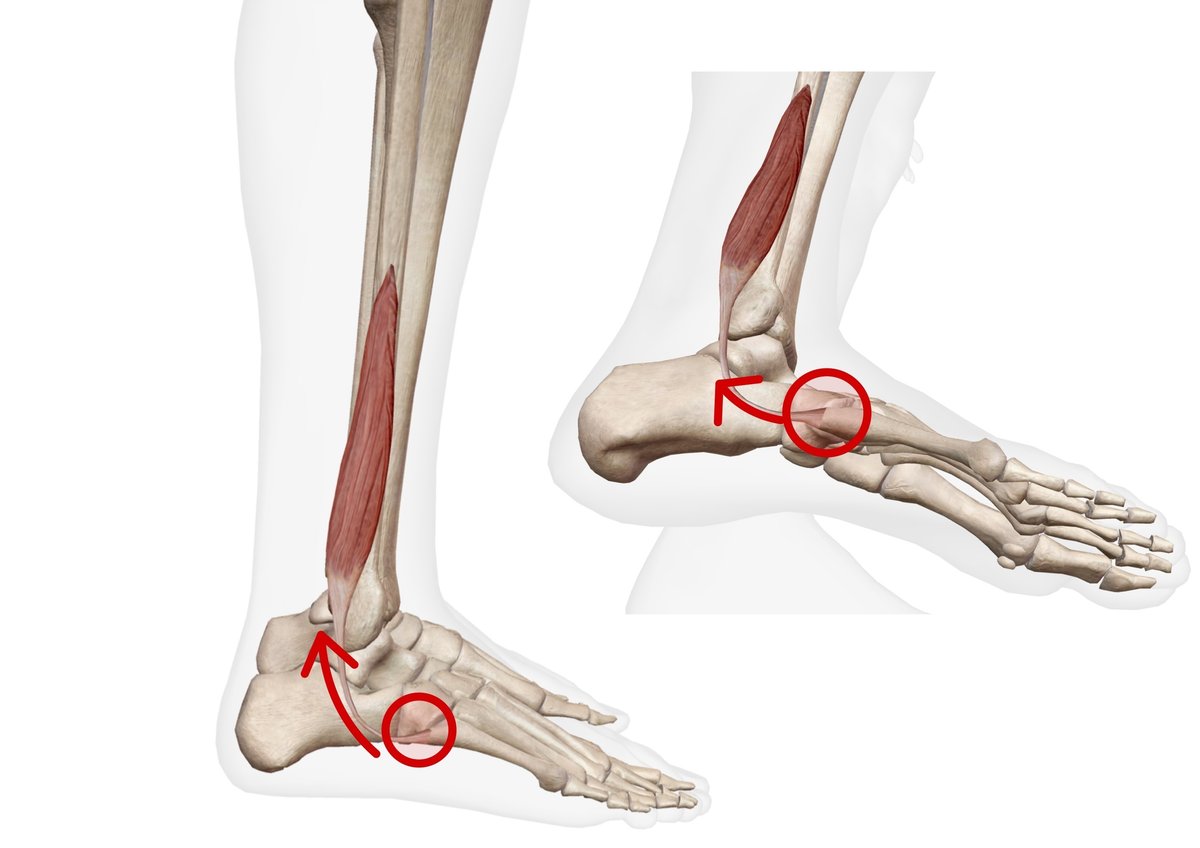

<短腓骨筋>

起始:腓骨の外側面遠位2/3、前・後下腿筋間中隔

停止:第5中足骨の外側の粗面

短腓骨筋は停止部が第5中足骨の外側の粗面にある為、収縮すると第5中足骨を中心に引き寄せるような動きが生じることで、外側のアーチが高くなる。

<小趾外転筋>

起始:踵骨の踵骨隆起の外側部、長足底靱帯

停止:小趾の基節骨の外側

小趾外転筋は収縮すると起始部と停止部が近づき、中心部から上方へ上がる力が加わる為、外側のアーチが高くなる。

小趾外転筋のトレーニングによって、前後方向の重心移動量が減少し、片脚立位の安定性が向上するケースがある。

小趾外転筋もまた、外側縦アーチの支持に大きく関与している。

内側縦アーチの低下により前足部外反、距骨下関節回内位となり、足部外側への荷重が減少し外反母趾となっている場合、小趾外転筋は筋活動量減少に伴う廃用性の萎縮を認めることがある。

また、上記のことから小趾外転筋は片脚立位の安定性にも関与しており、しっかりと機能させるには内側縦アーチが低下していないことが条件となります。

その為、外側縦アーチの支持性向上、片脚立位の安定性向上に対して内側縦アーチの評価が大切になってきます。

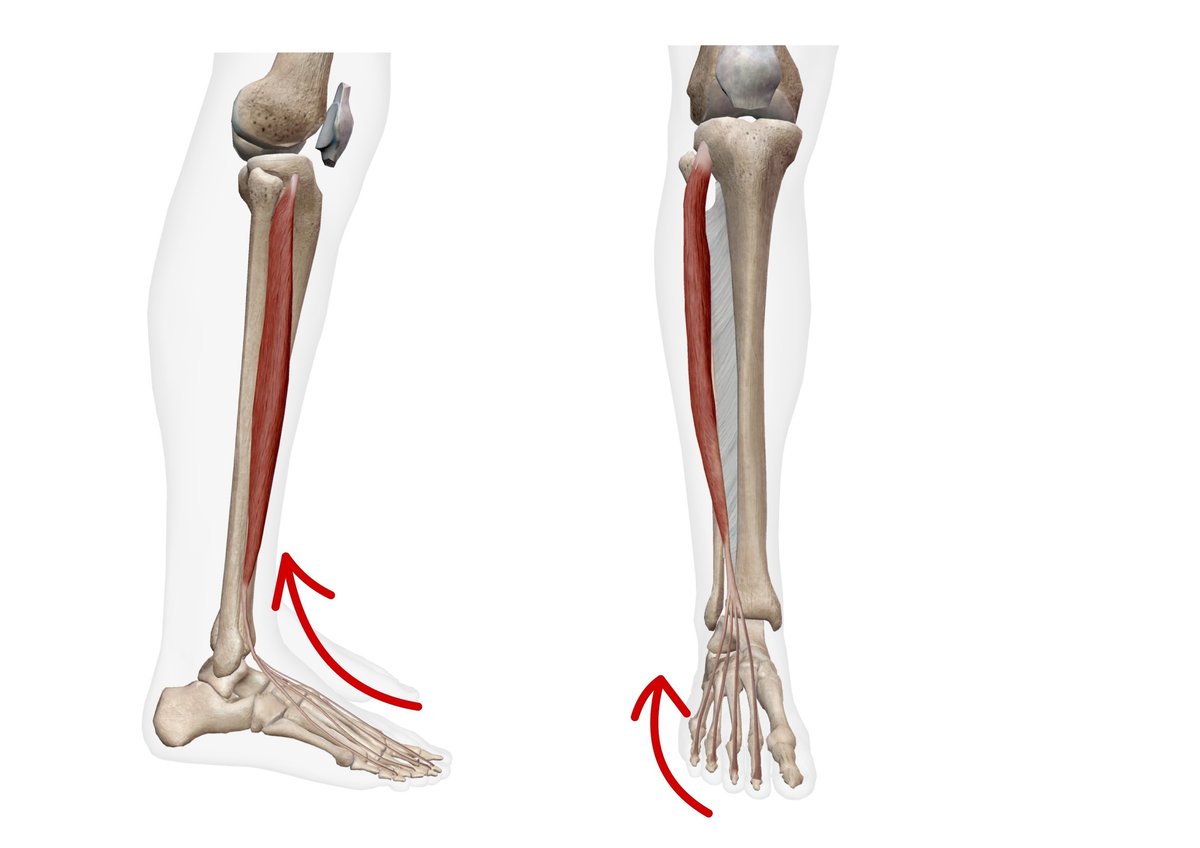

<長趾伸筋>

起始:脛骨外側面の近位部、脛骨の前縁、下腿骨間膜、下腿筋膜

停止:第2〜5趾の中節骨、末節骨

長趾伸筋は脛骨の外側から第2〜5趾の趾先まである為、収縮すると足趾を伸展かつ外がえし方向に動かす為、外側のアーチが高くなる。

外側縦アーチで大切になってくる部分

足部のアーチ機能を高めるために非常に重要な役割を果たしているのがそのな かでも外側縦アーチであり、その構成に大きく関与しているのが立方骨と言わ れている。

立方骨に付着している短母趾屈筋や母趾内転筋斜頭繊維、その他内転筋横頭繊維と短小趾屈筋はアーチ構造に必要なトライアングルを形成している

このように立方骨を起点に、これらの各筋群の収縮によって内側・外側・横アーチが構成される要因の1つであるといえる。

上記のように外側縦アーチにおいて立方骨は、アーチ構造の維持に関与する足部内在筋の起点になっている為、骨の位置が大切になってきます。

また、歩行においてアーチが形成された状態でしっかり母趾球へ荷重する為にも立方骨の位置は大切になってきます。

立方骨は外側アーチ構造の要であり、スタンスフェーズにおけるアーチ全体の起点となっているため、アーチの把握をするためにも、立方骨の可動性と偏位を評価する必要がある。

立方骨は踵骨と連動して外側アーチを作っており、位置によって様々な影響が生じてきます。

<下方変位>

骨性支持がしやすくなり、前方移動はしにくくなる代わりに外に動きやすくなる

<上方変位>

前方移動がしやすくなるが、骨性支持がしにくくなる

また、立方骨は長腓骨筋とも関係があり、立方骨の位置が悪いと長腓骨筋が機能低下を起こしてしまい、クロスアーチサポートが機能しにくくなってしまいます。

「立方骨の触り方」と「クロスアーチサポート」についてはインソール作成の為の足部解剖学〜中足部編〜をご覧ください。

立方骨に付着する内在筋を促通すると、立方骨のリアライメントが図れ、安定しやすくなる。

自動運動だと上手にできないことが多いので、最初は他動、自動介助運動で誘導していくと適切な収縮が得られやすい。

このようにして外側アーチ、横アーチが促通されると、機能的なアーチが形成され、歩行だけでなく立位バランスや立ち上がり動作などに、大きな変化をもたらすといえる。

立方骨に付着する筋肉は短母趾屈筋、母趾内転筋斜頭繊維、後脛骨筋であり、それぞれ以下のような作用があります。

短母趾屈筋:母趾の中足趾節関節の屈曲

母趾内転筋:母趾の内転、母趾の中足趾節関節の屈曲

後脛骨筋:足関節の底屈、足部の回外・内転

このことから母趾屈曲、足関節底屈、内返しの他動運動や自動介助運動を行なった上で足関節底屈位での足趾屈曲運動やタオルギャザー、足部内返し運動を行うことで立方骨の位置が安定する為、

①外側縦アーチの構造が安定する

②クロスアーチサポートがしっかり機能する

この2つの効果が得られるようになります。

⭐︎タオルギャザー

⭐︎足関節底屈位での足趾屈曲運動

外側縦アーチと下腿三頭筋

外側縦アーチは機能が低下すると踵骨が安定せず、立脚終期の踵の引き上げが不十分になってしまい、下腿三頭筋の収縮効率が低下してしまう為、下腿三頭筋の筋出力と関わっていると言われています。

その為、以下のような評価が大切になってきます。

①地面を蹴れているか?

→下腿三頭筋の筋出力が低下していると踵の引き上げが上手く行えず、歩行・走行等で足底が見えづらくなる為

②外側支持ができているか?

→腓骨筋群、腓腹筋外側頭などは外側支持機構として機能しており、

腓骨筋は立方骨の落ち込みや距骨下関節の過回内により機能低下が生じやすく、腓腹筋は踵骨の位置により収縮効率が変わってしまいます。

その為、外側支持が上手く行えていないということは、立方骨や踵骨のアライメント不良により外側縦アーチの機能低下が生じ、外側支持機構が機能しにくくなっていることが考えられるので、動作からも外側縦アーチの評価を行うことができます。

まとめ

外側縦アーチは主に立脚中期から終期にかけて大きく働いており、機能することで歩行において側方への重心移動がスムーズになったり、つま先でしっかり蹴り出せることで、推進力の向上が得られるようになります。

そんな外側縦アーチの構造・特徴を把握した上で動作を見たり、立方骨に着目して臨床を行うことで新たな発見や臨床における視野の広がりに繋がると思われます。

最後までご愛読ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?