プリッキーヌ栽培日誌(2024年)

まえがき

**執筆途中・随時更新**

1日目以降には外気温の [最高気温 / 最低気温] を記載しておく。

0日目(2月23日)

保管しておいたプリッキーヌの種子を用意し、ホームセンターにて鉢、受け皿、培養土、鉢底石を購入した。

これまでの栽培経験から、基本的には鉢に1株を定植することとし、保水と排水を重視できる鉢を選んだ。深い鉢を使うため今回は鉢底石を敷くことにした。用土はプリッキーヌが好む「弱酸性」(概ね pH 6.0~6.5)の表示があるものを選択した。

室温がおよそ8℃~12℃と積極的な保温が必要な環境であるため、簡易的に撮影ボックス内に厚手の防音パネルを敷き、ハクキンカイロでの加温を試した。撮影ボックスは一辺の長さが45cmほどで、この空間を加温しても日中は21℃、翌朝は15℃を下回ることが判明した。

1日目(2月24日) [5.0 / -1.1℃]

保温性能を高めるために加温は少ない空間だけに留めるため、冷凍保存品が入っていた発泡スチロール製の箱を育苗箱として使うことにした。内部の空間は幅36cm、高さ10cm、奥行き20cmほどである。高さがあまりないため、小さめの育苗ポットで栽培することとし、以下の物品を購入した。

根巻き用の麻布

プラスチック製の受け皿 30x16cm

育苗ポットは6cmから10cmほどのものを使う。麻布は育苗ポットの底面に敷いて余分な土が流出しないようにするためのもの。育苗箱に入るものであれば受け皿は何でもよい。

育苗ポットに麻布、培養土を入れ、5mmほどのところに種まきする。今回は発芽率が低い可能性が高いため1つのポットに5粒を入れた。種まきをしたら十分に水やりをする。

育苗箱にはデジタル温度計のプローブの線を通すための溝をカッターで作り、上面の蓋の部分4箇所に酸素交換用の穴をドリルで開けた。この4箇所の穴はハクキンカイロの燃焼に必要なもので開けない場合は数時間ほどで酸欠になってしまう。

これによって育苗箱内は最高で24℃ほどに保温できるようになった。発芽温度の25~30℃にはやや足りないが休眠状態を打破するには十分と考えた。

2日目(2月25日) [4.9 / -1.7℃]

種まき後1日。ハクキンカイロを用いて加温していたが、朝方には18℃まで温度が落ちていた。しかし日中は23℃ほどを維持していたので様子を見ることにした。

3日目(2月26日) [4.8 / -0.5℃]

種まき後2日。この日も朝方には17℃まで温度が落ちていた。育苗箱に開けた穴では酸素の交換が十分にできず、夜の間に酸欠状態となってハクキンカイロの燃焼が止まってしまうことがわかった。よって別の加温方法を考えることにした。

本来ならば専用の加温装置を使うべきだが、温度調整ができてかつその温度を維持できる小型の加熱装置として、以前、電子基板のはんだ付けに用いたプリヒーター MHP30 があることに気がついた。早期に格安で購入したものだったのでこれを加温装置として使うことにした。小型で100Vの電源を保温箱に入れる必要がないメリットもあった。

ただし、このプリヒーターを加温に使ってもあくまで天板部分が100~350℃にできるだけで温風が出るわけではないため、以前別件で購入した5V駆動のDCファンで強制送風させることにした。ファンの前にプリヒーターを置くことで、効率よく加温と保温ができる寸法だ。DCファンの電源はUSBからとることにした。

ただ、プリヒーターに100℃に設定して保温箱内が35℃を超えるのは危険であるし、逆に350℃に設定して20℃も超えないようであれば意味がないためいくつかの温度を設定しながら試すこととした。

プリヒーターを110℃に設定したところ育苗箱内は22~24℃、160℃で26℃~29℃程度で安定することがわかったため、160℃設定で様子を見ることとした。

4日目(2月27日) [3.2 / -1.8℃]

種まき後3日。プリヒーターが自動停止して育苗箱内がまた18℃程度に低下していた。あまり高い温度に設定すると長時間は加温ができないようである。そこで110℃に設定する代わりに、ハクキンカイロの酸素交換用に育苗箱の上面の蓋に開けた4つの穴のうち3つをマスキングテープで塞ぐことにした。

すると保温性能が上がったためか110℃設定でも育苗箱内は24~26℃に保温できることが判明した。さらに撮影ボックスを使わずとも(ボックスの覆いを外しても)この温度を維持できることも判明した。プリヒーターも停止せずに半日以上加温ができることを確認した。

5日目(2月28日) [4.2 / -1.4℃]

種まき後4日。プリヒーターは110℃設定で24時間以上連続稼働している。昨日、育苗箱の蓋の穴を3つ塞いだが、4つすべて塞いだところ3時間ほど経過して育苗箱内の温度は30℃を超えた。発芽最適温度を超えてしまうため、1つの穴を完全に塞ぐのではなく半分ほど塞いだところ26~27℃で安定した。

7日目(3月1日) [9.1 / 0.2 ℃]

種まき後6日。4日目から加温していたヒーターが止まっていたので朝方は15℃まで温度が下がった。

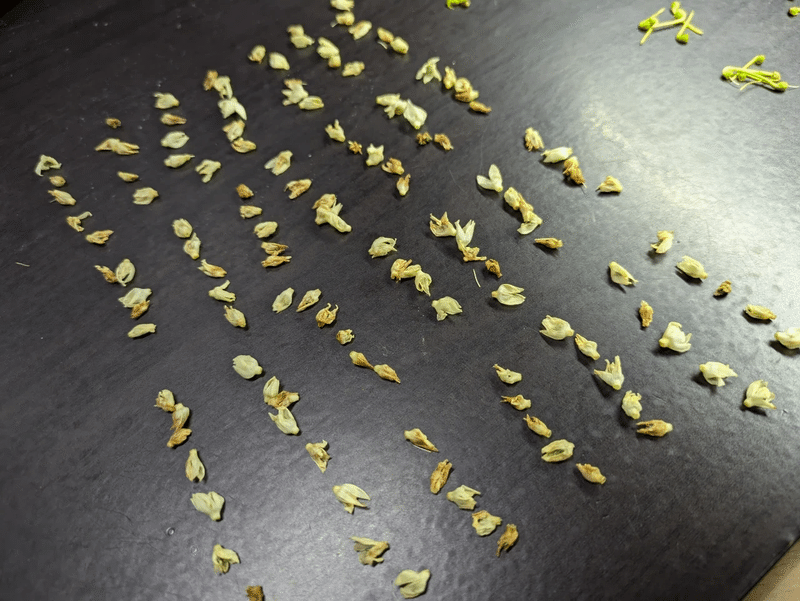

観察対象の鉢ではまだ発芽がみられないため、2018年頃の種を50粒ほど追加でまいた。量は多いが1年後の発芽率が70%だとすると6年で11.8%の発芽率となり、5~6粒が発芽が期待できる。これまで2017年までの種を50粒ほどまいているので、合計で10粒程度の発芽が期待できる計算(0.7^6 x 50 + 0.7^7 x 50 = 10.00)になる。

この他に、標識用の種をキッチンペーパーの上にまいて発芽したかを見やすくすることにした。2016年、2017年、2018年の3グループがわかるようにした。2018年の種は房から取り出さずに房ごと保存しており、経年による発芽率の減少以外にも要因があるのかも確かめることにした。年ごとにそれぞれ、6粒、6粒、12粒をまいた。

11日目(3月5日) [6.1 / -0.9℃]

種まき後10日。この日から育苗箱を入れている撮影ボックスのLED(白色)を連続で点灯し始めた。トウガラシは嫌光性種子のため発芽まで直射日光は避けるべきだが、育苗箱は厚い発泡スチロール製でそこまで強い光は届かず、弱い光が届くのみである。

12日目(3月6日) [3.1 / 0.4 ℃]

種まき後11日。前回のヒーター停止からこの日までは連続で保温している。標識用の種のうち2018年のものが発芽し始め、この日は5つが発芽した。未だ発芽していないものも内部が透けて芽が見えているため、この数日で多くが発芽すると思われる。

12粒のうち既に5粒、4割以上が発芽しているため、発芽率は70%/年を超えている(6年で11.8%)。ここ最近の育苗箱内は常に26~29℃を維持しており、発芽最適温度内であるため種まきから5日での発芽となった。房のままで保存したものが発芽しているため、今後の種の保存の参考になるかもしれない。

発芽した種は土のある育苗ポットに移し、水やりした。確認はしていないが3月1日に育苗ポットに直接まいた種も発芽している可能性が非常に高い。明日以降もこの作業を続ける。

13日目(3月7日) [6.1 / 0.3 ℃]

2018年の種をまいてから6日が経過した。標識用の種のうち2018年の種12粒はすべて発芽した。2017年以前の種はひとつも発芽していない。発芽した12粒すべてを育苗ポットに入れて0.5mmほどの場所に植えた。

種まき時から育苗ポットに入れた種も発芽して根を伸ばし始めているのが見えた。

15日目(3月9日) [2.6 / -2.3 ℃]

発芽4日目、育苗ポット内から土の上に伸びる芽が5つ以上ははっきりと確認でき、双葉も見え始めた。双葉が開いたあとは光も必要になるため、LED照明を作ることにした。

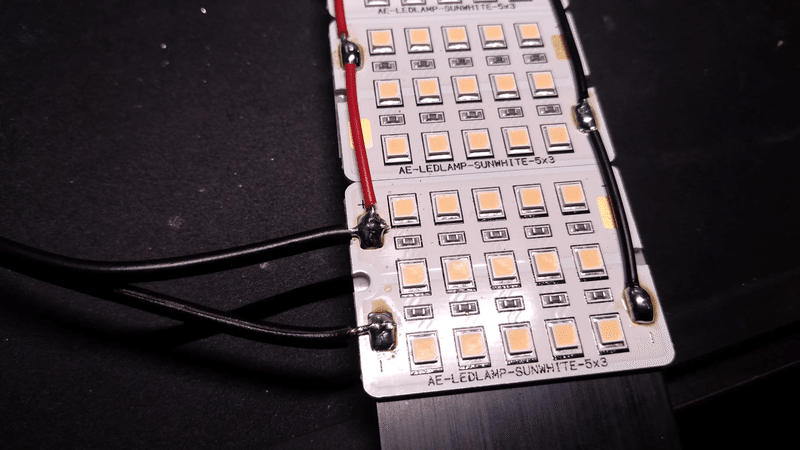

過去に購入したままで未使用の部品があったため、これらを組み合わせてLED照明を作った。以下の部品を使った。

LEDモジュールを9枚配置したら耐熱ケーブルでパッドを連結するようにはんだ付けする。電源コードも接続して、通電前に極性と短絡をチェックする。育苗箱内は水滴が着くことがあるので照明の足に透明ゴムクッションを貼り付けたら完成。

計算上 12V x 1.44A = 17.28W の消費電力になるが、発熱もそこそこする。LED表面は50℃前後まで発熱するため、ヒーターと同時使用すると簡単に40℃を超えてしまうことがわかった。温度が高すぎるため、ヒーター代わりに使っていたプリヒーターの役割はここで終えることとなった。

また、育苗箱の発泡スチロールからいくらか照明の光が漏れることがわかったため、育苗箱のフタ部分にアルミホイルを敷いて反射させるようにした。これで照明を写真のように下部に設置しても効果が出るはずである。

16日目(3月10日) [4.6 / -2.7 ℃]

発芽5日目。育苗ポットから次々と芽が出てきており、双葉が開き始めた。アルミホイルで天井を反射しているものの、LED照明に向かって伸びているのがわかる。発芽している数を見るに、やはり2018年の種はそのほとんどが発芽しているようだ。

LED照明の発熱を保温に使っているものの、育苗箱の蓋を完全に閉じてしまうと温度が上がりすぎ、逆に開けすぎると温度が下がりすぎてしまうことがわかった。安定する「開き方」の範囲がかなり狭く、随時温度を監視しないといけない状況になってしまうため対策を考えている。要は、LED照明の輝度を調整するようなサーモスタットの機構があれば、自動で温度を一定にできるはずである。

18日目(3月12日) [5.3 / 0.2 ℃]

発芽7日目。昨日3月11日はほぼ終日外出したため、未明に普段よりも多く水やりをしたが帰宅した翌12日未明には土の表面が乾いているほど乾燥していた。11日の外気温も最高11.2℃と、屋内では最大+10℃で加温の必要がないほど上がった可能性がある。

それに影響されたのかは不明だが、育苗ポット10鉢のうち2鉢はしっかりとした芽が出なかった。発芽はしているものの、途中で枯れてしまったようである。成長の度合いから、11日の乾燥に関係なく、11日よりも前に枯れてしまったと考えている。

対照的に他の育苗ポットは総じてよく成長しており、中には4つ発芽してしっかりと成長しているポットもあった。このまま成長しても密植ぎみになってしまうため、健康な苗を発芽しなかったポットに移植した。側根はまだできていないものの折れやすいので慎重に植え替えた。

20日目(3月14日) [12.2 / -2.5 ℃]

発芽9日目。写真は移植を行った芽だが無事に成長しており、双葉の間から本葉が見え始めた。葉は緑色を増して茎の色も濃くなっている。

このペースだと4月に入れば現在の育苗箱の高さを超えて成長する可能性が出てきた。育苗箱の内部は高さ12cmほどしかなく、5cmも成長すれば天井の蓋に達してしまう。居住地の長野では最低気温は未だ氷点下で最高気温もトウガラシが生存を維持できる温度を下回っている。つまり、育苗箱から出すには厳しい環境だ。近日中に大きめの発泡スチロール製の箱を確保する必要があるかもしれない。

加えて、芽が多く出てほとんどが順調に育っているため、育苗ポットを分ける必要がありそうだ。育苗ポットは全部で10、大きく育っている芽は17ある。新たな育苗ポットを置くスペースも足りないため、やはり育苗箱の拡張が必要になりそうだ。

23日目(3月17日) [15.8 / 1.2 ℃]

発芽12日目。数日前に注文した発泡スチロール製の箱が届いた。内寸は幅56.3cm、奥行き38.3cm、高さ25.8cmで容積は55.6L。これまで使っていた育苗箱は幅38.8cm、奥行き23.0cm、高さ10.0cmで容積は8.9Lだったので、積比で6.2倍となった。

これまでの育苗箱と同じように天面に反射のためのアルミホイルを設置し、今回は丁寧に直径1cmほどの配線穴を開けた。配線穴はこれまで育苗箱の上方に開けていたため暖気が逃げやすかったが、その反省を踏まえてやや下方に開けた。

6倍以上の容積のため、LED照明のみで保温ができるかしばらく試したところ、育苗箱下部において最大で28℃程度まで温度が上昇することがわかった。また、温度の変動はゆるやかになった。

これまでの育苗箱では完全に蓋を閉めると40℃以上まで温度が上がっていたためサーモスタットが必要と考えていたが、28℃程度であれば適温範囲ではあるため必要ではなくなった。

24日目(3月18日) [7.0 / -0.2℃]

発芽13日目。育苗ポットから複数個の芽が出ているものは別の育苗ポットに移植した。育苗ポットはこれで合計28個になった。2個は予備で保温しておくことにした。

定植させるための鉢は10個分用意しているが、そろそろ屋外の配置場所についても考え始めている。それでも屋外の最低気温が15℃を下回ることがないのは6月以降になるはずなので、少なくともあと2ヶ月は屋内で栽培することになる。

26日目(3月20日) [9.0 / -2.1℃]

発芽15日目。大きな育苗箱に変えて数日経ったが、朝方、部屋の温度が低いと育苗箱内も最大で22.5℃程度しか保温できないことがわかった。最低25℃程度を維持するため、LED照明を導入するまで使っていたプリヒーターを復活させることにした。その際、小型のファンを使って強制送風させることにした。画像左の中型ファンも引き続き使っている。

中型: DCファン 5V 60×60×15mm (0.29A)

小型: DCファン 5V 30×30×10mm コネクタ付 (0.36A)

ヒーターは110℃設定だと育苗箱内の温度が30℃程度まで上がることがわかったので、今回は100℃設定で25~30℃の範囲に入るようにした。

27日目(3月21日) [2.9 / -3.4℃]

発芽16日目。朝の時間帯は育苗箱の温度は26.2℃まで保温できていた。先日移植したポットでうまく双葉が開かずに枯れた状態になってしまったものは摘んで、新たに双葉が開いたものを移植した。これで育苗ポットは合計30個になった。

発芽から双葉が開く頃はより高い温度を好むようなので成長が遅れているものほど熱源に近いところに配置するようにした。画像では左が若いもの、右に向かって発芽が早かった苗だ。

双葉が開く直前に枯れてしまうような芽はいくつか見かけた。双葉が開いてから枯れてしまうものはないが、発芽できても経年で劣化してしまうものがあるのかもしれない。

33日目(3月27日) [10.2 / 0.2℃]

発芽22日目。これまで育苗箱の下部に配置していたLED照明を上部に配置した。これで蓋のアルミホイルを介した間接光だった光が直接光になった。食わて全ての苗に対してまんべんなく光が当たるようになった。

35日目(3月29日) [19.4 / 7.4℃]

発芽24日目。以前から検討していたアルミ箔ヒーターを導入した。

電源は12Vだがそのまま通電すると80℃以上になってしまうため、サーモスタット基板を作って調整することにした。

ヒーターの表面にサーミスタを貼り付け、その温度を監視してヒーターのスイッチをPWM制御で調整する。タクトスイッチで0.1℃単位で温度調整ができる。この基板については後日別の記事でまとめる予定。

ヒーターにファンの風を当てるとヒーターの設定温度が低くても保温ができることがわかった。ヒーター36℃で育苗箱は29℃を維持できている。

39日目(4月2日) [15.5 / 2.1℃]

発芽28日目。日中の屋内の気温が暖房なしで今期初めて20℃を上回るようになり、育苗箱から出しても枯れる心配はなくなりました。昼の数時間のみだが屋内に直射日光が差し込む時間帯に窓際で光合成させることにした。

写真の右が最初に発芽した株で、左に向かって若い株になる。やや葉色の薄い株が見られるようになり、一部で古い葉が落葉し始めている。

40日目(4月3日) [12.8 / 3.6℃]

発芽29日目。最初の発芽から20日程度は新たな発芽があり、最後の植え替えからも既存の育苗ポットから芽が出ることがあった。密植気味になっているため、弱い芽を間引き、複数の芽が出ているポットから新芽を移植した。

株たちの全体的に葉色の薄い株、葉の元気がないもの、成長がゆるやかになっているように感じる。水不足ですぐに新芽が弱ってしまうおそれはなくなっている。水やりがやや多いと感じたため、1日2回から朝の1回のみで済ませることにした。

また、これまでは育苗箱の蓋を完全に閉じて保温していたが、過湿ぎみになっている可能性があるため最大1cmほど育苗箱の蓋を開け、ヒーターの温度を上げることにした。これでも夜の温度は25~27℃をキープできている。

42日目(4月5日) [11.8 / 6.2℃]

発芽31日目。葉色が薄く、古い葉から黄色くなっている株が全体的に目立ち始めた。何かの過不足を明らかに感じたため症例を調べたところ、肥料不足ではないかと予想を立てた。

土には緩効性肥料(元肥)が配合されているが発芽後に追肥を行っていなかった。調べる上で葉色が薄く古い葉から弱っていくという症例が窒素やカリウム不足に多いことがわかった。

健全な株がまだ多い状態なので、速やかに即効性の液肥を購入して追肥を行った。本来ならば発芽後2~3週間から1週間ごとに追肥が必要で、1週間以上遅れている計算になる。

住友化学園芸 マイガーデン液体肥料 650ml

原液650ml品を購入。液色は青い。液肥使用量は水に対して 1mL/1L 程度。これまで追肥をしていなかったとはいえ、多すぎると即座にストレスで弱ってしまうので分量に注意して施肥した。鉢から滴り始めるまで施肥を行うよう指示があったためそのとおりにした。

追肥というと元から元気な株はさらに元気になるが、弱っている株は症状が進行するイメージがあるため、数日は経過を見ることにした。1週間に1度の追肥実施を守るため、スケジュール帳に追肥実施の記載も怠れない。

49日目(4月12日) [22.0 / 10.1℃]

発芽38日目。一週間前の液肥による追肥の効果が出てきたためか、葉色が濃くなってしっかりとした葉の苗になった。

このところ外気の最高気温が20℃を超えることが増え、最低気温も10℃を下回らない暖かい日が出始めたため、育苗箱の保温を切ることも増えてきた。午前中には直射日光が当たるため、なるべく多くの時間、明るい場所に苗を出すことにした。

追肥は1週に1回の頻度で行っているが、2週に1回にしようか検討中。あまり過剰に行うと窒素過多になって枯れてしまう恐れもある。全ての苗に実施するのではなく、元気がない株のみに絞って施肥することも考えている。

数日前から太陽に当ててから葉の色は濃くなっていることを実感しているが、緑がやや濃く黒っぽく見える葉も目立つようになった。調べるとトウガラシの品種によっては黒や紫のように見えるものもあるらしく、今のところは正常と考えている。

55日目(4月18日) [19.4 / 9.5℃]

発芽44日。先日は葉が濃い緑で黒くなっていることは正常と書いたがやはり気になり、問題がないものかを調べることにした。育てている30個の苗のうち、次のような状態で発生している。

ほぼ全ての苗において、深い緑色で黒っぽく見える葉がついている。これは十分に育っている苗も、育ちが遅い苗も同様である。

出てきたばかりの黒い葉はまったく黒くなく、下の古い葉になるほど黒い。

黒い部分は葉の先、または中央部から広がるようにして分布して、光に当てると光沢があり、何かが付着している様子ではない。葉脈は緑色である。水をかけてこすっても落ちる様子はない。

これとは別の現象で古い葉が黄色くなって落葉してしまうことがあるが、その葉には黒い部分が残っている。

緑色の葉も黒い葉もその裏側は正常な緑色である。

結論から言うと、これらは正常なのではないかという判断をした。まず、病害の可能性を検討した。

すす病 - トウガラシは現時点で屋内で育てており、アブラムシ、カイガラムシ、コナジラミなどの吸汁性害虫は発生していない。最近は屋外に出したが屋外に出す半月以上前から葉の黒化現象を見かけたので該当しない。また、黒い部分は葉に付着しているわけではなく、水で洗っても落ちるものではない。

モザイク病 - まだら模様はできておらず、葉の縮れも起きていない。

斑点病、黒枯病 - 黒化部分は比較的均等に発生しており斑点状ではない。また、黒化部分に白い部分はなく、斑点病や黒枯病の症状とも異なる。

葉焼け - 現在の環境では夜間もLED照明をつけている。葉焼けは青成分の光が極端に多かったり、気温が低いのに光だけが強いと出やすいとされている。しかし少なくとも15℃を下回る状態に長時間晒したことはないし、保温を行いつつ照明を当てている。葉焼けの症例とはまた違う様相を呈しており、さらに黒い部分がない苗も存在するなど、低温や葉焼けとは考えづらい。なお、使っているLED照明は青色成分が極端に強いともいえないスペクトルを持っている。

低温障害 - 上述の通り少なくとも15℃を下回る状態に長時間晒したことはない。また、葉が茶色に変色しているわけではない。

次に、同じような症状を訴えている栽培者がいないかを調べた。いくつか同様の例をみつけた。

症例は非常に似ていて、特に葉脈は緑色のままである点は同様であった。葉中央または先端部から黒化部分が広がっているのも同じである。光量過多、水のやり過ぎ、極端な温度変化によるストレスなどが言及されているものの、それらに起因する他の症状が出ていないためやや疑わしい。光量過多や極端な温度変化では葉焼けの症状が起きるし、水のやり過ぎは根腐れを起こす。しかしそのどちらの症状も出ていない。

一方、これらの病害の可能性を探りつつ、実はこれはこのトウガラシ本来の形質(特徴)であり、至って健康なサインではないのかという可能性も探った。

育てているトウガラシは八幡屋礒五郎の「プリッキーヌ」として販売されていたものである。プリッキーヌ(Bird's eye chili)ではなく、サイリングラブヨ(Siling labuyo)ではないかという疑念もあるが、通常のトウガラシが下方向に実をつけるのに対し、育てている品種は上方向に見をつけるので、キダチトウガラシの一種であると判断できる。プリッキーヌはトウガラシで、サイリングラブヨはキダチトウガラシである。

キダチトウガラシにはかの有名なタバスコペッパーが含まれている。そしてこのタバスコペッパーには、葉が黒くなっている個体が存在することを突き止めた。Tabasco peppers で画像検索すると、確かに葉が深い緑色で、葉脈は緑色の個体の写真がいくつか出てくる。そしてそれらが何らかの異常で病害にかかっているようには見えない。

つまり、私が育てているトウガラシの葉の黒化は異常ではない上にむしろ健康であり、私が一番心配しているだけという可能性が最も高いのではないかと考えるに至った。事実、葉が黒化しても直ちに萎れてたり枯れたりした苗は一つもない。鑑賞目的の栽培なら気に掛ける必要はあるが、収穫目的での栽培のためこれまで通りの栽培を続ければよいのではないかと考えている。

66日目(4月29日) [29.7 / 12.2℃]

発芽55日。このところ最高気温が25℃を超え、30℃に迫る気候になってきた。4月としてはかなり温暖で、トウガラシを朝8時に日向に出して18時に取り込むルーティンになっている。しかし朝の最低気温が15℃を上回っていないので終日屋外に出しておくことはできない。

ここで気になる苗を2つ見つけた。

1つ目は葉が萎れ、黒い斑点や先端から枯れかかっている。この苗は数日前にも同じ症状があり、念の為に症状の出ている葉を切断したが進行している。調べたところ萎凋病の可能性があり、枯れた部分を見るとカビも観察できた。

成長が明らかに遅れている苗で伝染を防ぐためにこの苗は処分することに決めた。抜き取って袋に入れて処分した。土は日当たりの良い場所に置いてしばらく消毒することにした。これでトウガラシの育苗ポットはのこり29個になった。

2つ目は株全体の葉の色が薄くなり、正常な株と比べると明らかに黄緑っぽく見える。病気には見えないが何かが足りていないようだったので調べると、硫黄不足ではないかと判断した。これまで使ってきた追肥には硫黄が入っていない(栄養成分に記載がない)ので不足している可能性は十分にある。硫安(硫酸アンモニウム)が硫黄の補給の働きをするらしく、早速硫安を購入して施肥することにした。

硫安は与えすぎると土壌が酸性に傾きすぎて他の栄養素の吸収が阻害されるそうなので500倍の希釈を目安に使うことにした。水には易溶なので十分に溶かして灌水させる。念のため葉色が薄いと思われる株の苗のみに施肥することにした。

さて、あと10日で発芽から65日となり、トウガラシとしては定植(植え替え)の時期にあたる。資料によれば種まきから65~80日後、株が15~18cmの頃が定植時期としている。一方私が育てている品種は小型なので株の大きさがどれほどあれば十分なのかが判然としない。現時点で最も大きな株は 9cm である。正確な大きさを計測していなかったのは失敗だったが、24日前と比べると温暖な天候になってからかなり成長が早まっているように感じる。

もう一つの基準として、一番花が開花する間近に定植を行うとしている資料もある。過去の私の栽培記録を辿ると発芽から開花までの日数は、

2019年4月14日(1日目) 発芽

2019年4月19日(6日目) 双葉が開く

2019年4月27日(14日目) 本葉が出る

2019年6月8日(56日目) 着蕾

2019年7月4日(82日目) 一番花が開花

2019年7月13日(91日目) 結実

となっており、着蕾が56日目、一番花の開花が82日目であった。2019年当時と比べると、今年は今日の時点で55日目にあたり、やや成長ペースが遅いと感じる。仮に82日目の開花とすると、65日~80日が定植タイミングというのは一番花の開花直前という資料の記述は矛盾していないことになる。そして今年の場合、発芽が2024年3月6日だったので、82日目というのは 2024年5月26日 にあたる。

以上により、このまま順調に成長すれば1週間以内には着蕾、1ヶ月後には一番花が出るはずなので、植え替えは5月中旬頃に実施することとした。幸いにも室温は常に20℃以上、夜でも20℃を下回ることがなくなったので、十分に育った苗夜間の保温はやめることにした。キダチトウガラシに関しては終日に渡って光を当て続けると落蕾するとする資料も発見しているので、LED照明も夜間は使わずに育てることとする。

69日目(5月2日) [21.8 / 7.4℃]

発芽58日。数日前に株全体の葉が薄くなっていると書いた苗が異常な模様になっている。流石に何かがおかしいため気がついた時点で隔離して症状を調べた。どうもこれはモザイク病の初期症状に似ている。モザイク病は発症したら対処のしようがないため写真を撮ったあとに速やかに株を根ごと抜き取って処分した。これで苗はのこり28個になった。

この他にモザイク病の症状を明らかに出している苗はないが、疑わしければすぐに対処の必要がある。しばらくは経過を観察する必要がありそうだ。

現在のところ最も成長している苗はおよそ10cmほどの高さになった。これは土の表面から成長点までの高さである。蕾が出ている兆候はまだない。

71日目(5月4日) [30.1 / 8.3℃]

発芽60日。今年初めて最高気温が30℃を超え、真夏日になった。朝方はまだトウガラシが生存できる温かさではない。

ここ数日は最高気温が30℃前後まで上がってよく晴れており、トウガラシも最低10時間ほどは日向に出せている。30℃以上だと高温障害が出やすくなるので夏本番の午後は日陰で過ごさせる。

日光浴はさせているものの最も成長している苗は最大10cm(土から成長点まで)ほどで、数日前と変わっていない。蕾もまだ確認できない。葉と茎はどんどん大きくなっていると感じている。

2019年の栽培時は成長点の先がY字に分枝して、その真ん中に最初の蕾(一番花)がついたことを思い出した。そして当時は午前中のわずかな時間しか日向に出せていなかったので今年に比べるとずいぶんと徒長気味であるように見える。今年の株はちょうどY字に分枝する直前と思われる。

ところで、トウガラシといえば三本仕立てができるような(普通の木のような)形をしているイメージがあった。整枝の解説ページで見るような枝つきをしているイメージだ。

しかし過去の画像、そして今年の苗を観察するとY字に分枝する、どちらかというとピーマンに近い形に見える。つまり上に向かって伸びていくというより、最終的には横方向に成長していくイメージだ。キダチトウガラシの栽培過程をあまり写真で見かけないので判然としないが、通常品種のトウガラシとキダチトウガラシは枝のつき方も別のようである。

73日目(5月6日) [26.4 / 18.6℃]

発芽62日。早朝のトウガラシ観察をしていると茎頂部分に二対対称の葉ができている株があることに気がついた。もしやと思って詳しく観察すると、蕾を3つ確認した。

3つのうち真ん中が一番花になる蕾、両側が二番花になる蕾。昨日5月5日は32.9℃まで屋外は気温が上がって葉焼けや高温障害にならないか心配だったが、おかげで一気に成長が進んだようだ。

2019年の56日目で蕾ができたときと比べると1週間ほど遅いが、葉の多さや茎の太さを考えると比較にならないほど健康で、トウガラシとしても十分な期間だと考えている。

この一番花が咲く直前でこの苗は定植になる。自宅の場合は地植えではなく鉢栽培になるので定植=鉢上げになる。そしてこの一番花は摘花の運命にあるので両側の二番花が最初に実るはずの蕾となる。

75日目(5月8日) [14.6 / 8.5℃]

発芽64日。トウガラシの植え替えに最適とされる期間に入った。2日前に初めて蕾を確認したが今日までに苗28個中14個で蕾ができていることを確認した。写真のように両側の枝の間隔が開いて明瞭に蕾が確認できる苗も増えてきた。

蕾がついた苗から4桁の番号をつけて正確に管理することにした。また、管理を始めた苗から成長点までの大きさも記録することにした。現在のところ、蕾がつきはじめた苗の大きさは 8.0~10.0 cm(平均 8.8cm、中央 8.5cm)の範囲である。

大きい苗ほど蕾がついているかというと、実はそうでもない。10cm前後の大きさがあっても蕾が確認できない苗も未だに存在する。さらに、Y字に分枝したのが早い苗ほど蕾が大きいかというと、やはりそうでもない。写真のように、明確に分枝が始まっていないと思われる苗でも花弁の数がはっきりわかるくらいに蕾が大きくなっている苗もある。

分枝の開始が蕾がつく条件になっているのは確かだが、株の大きさや草勢が蕾の大きさに深く直結しているかというと、そうだとはあまり感じない。

ゴールデンウィーク終わりから数日は朝の気温が極めて低くなるようなので、日中でも屋外に出せない日が続いている。それでも最低限窓辺に出しているため、徒長を防いで蕾の成長を促している可能性はある。ただ、屋内の窓辺だとほとんど空気の流れがないのでサーキュレーターで弱い送風を行っている。

77日目(5月10日) [26.1 / 3.0℃]

発芽66日目。最高気温は5月上旬~中旬にしては高い日が続いているものの、この日最低気温は3.0℃まで下がり、室内の気温も17℃近くまで下がった。寒暖差が非常に激しい。

蕾をつけた苗は14個で変わりがない。蕾をつけた苗がある程度まとまっていたのでひょっとすると同一個体由来の種だった可能性がある。蕾がまだない苗は十分な大きさまで育っているが、分枝の兆候はまだ見られない。

28個の苗のうち、成長が一段と遅い株が4つある。これらは発芽もかなり遅くに起こり、他25個(現存しているのは24個)よりもずっと後だった。最近の寒暖差のストレスもあってかあまり元気ではない。そしてこのペースだと期待した成長にならないと感じ、この4株を間引くことにした。他24個の十分成長した株があり、それだけでも栽培するには多いと感じているのも理由だ。

これで栽培しているトウガラシの苗は24個になった。最大で30個以上の株があり、1苗=1株にしてからこれまで6つ間引いた。

84日目(5月17日) [23.6 / 13.6℃]

発芽73日目。開花するほどではないが蕾がかなり大きくなり、天気も良いので鉢上げを行った。鉢は10個しか用意していないのでまず成長が最も進んでいる苗10個のみ鉢上げした。しかし2月に購入した培養土と鉢底石は3個分しかなく、不足を知って一旦作業を中断して培養土25Lと鉢底石10Lを追加購入した。

植え替えは根を傷つけないように、土にもいくらか追肥を行った。25Lも培養土が必要か少し考えたが、結果的に半分ほど使った。苗はのこり14個残っているが、どこまで鉢上げして育てるかはまだ決めていない。

鉢上げ時にも株ひとつひとつの全長を測っている。それによると今回鉢上げしたものは 9.5~12.5cm まで成長している。最大の 12.5cm の株は蕾がつき始めたときは 9.2cm だったので 3.3cm も大きくなっている。一番成長が少なかったものでも 8.8cm→10.0cm の 1.2cm である。

91日目(5月24日) [28.7 / 14.1℃]

発芽80日目。天気もよく、気温も高かったため午前中に最後の植え替え作業を行った。初回の植え替え後にさらに4鉢、今日は5個の苗が残っていたのでこれを植え替え、最終的に鉢は19個になった。苗は最大30個だったので、半分以上は無事に蕾をつけるくらいに成長したということになる。19個でもかなり多いと感じるが、これ以降の間引きを行う予定はない。本日までに植え替え済みの14鉢については問題なく成長しており、植え替えは成功したと考えている。

植え替え中にひとつ、問題点に気がついた。苗を育てる際に麻の布を育苗ポットの底面に敷いた。これは土の流出を防ぐ意図があったが、一部の苗では土とポットの間に空間ができ、そこに白いカビが生えていた。湿気と空気の侵入で繁殖したものと思われ、いわゆる白絹病が発生しやすい状況だったと考えられる。幸いそこまで大規模に繁殖しているものはなかったが、来年以降、麻の布を使うのはやめ、空気の層ができないように工夫しようと思う。植え替え時に麻の布は除去しており、空気の層ができない状態なのでカビの発生はこれ以上は発生しないはずである。

19株のうちすべての株が蕾をつけて、大きい株は15cmほどに成長した。開花間近の株も出てきたので一番花の摘花、整枝作業が近づいてきている。現在のペースでも2019年と比べると開花時期は一ヶ月以上も早く、しかも何倍もの蕾がついている。鉢も大きい上に保水力も上がっており、栽培のコンディションはかなり良いはずだ。

93日目(5月26日) [25.8 / 10.4℃]

発芽82日目。早朝、ついに初開花した。栽培開始から93日目、蕾がついてからは20日目だった。一番花のため、この株については摘花と整枝を行って脇芽も摘んだ。大きさは12.6cmだった。

他の株についても蕾が開花寸前になっているものが複数あるが、今日開花したのはこの株だけだった。

整枝で脇芽は摘んだが、既に枝になっている部分も多く存在しているので、いくつかの芽(枝)は残しておいた。

99日目(6月1日) [25.7 / 12.0℃]

発芽88日目、開花7日目。先に開花したものから結実が確認できた。サーキュレーターで風は送っているが気温がやや低く、日中も屋内の窓辺で育てていることが多くなっているので、今回も人工授粉を行っている。

受粉が済んでいない花は朝方になると花が開くので、そのうちに綿棒で雄しべと雌しべを優しく擦って授粉させている。受粉ができた花は朝でも開花せず花弁が萎れてくるので判別ができる。さらにこの品種は開花時だけ下向きになって結実すると上方向に成長するので受粉の成否がよりわかりやすい。

本日までに一番花・二番花が開花したのは19株中12株、二番花が開花したのは10株、結実が確認できたのは3株だ。開花時期が接近しているので遺伝子的にあまり差異はなさそうである。開花時の株の大きさは 12.6cm~17.0cm、平均で15.1cmだ。結実したものに限れば 15.5cm~16.5cm、平均 16.0cmだ。

2019年は結実は発芽後91日目であったので、ついに成長ペースは過去一番の速さになった。しかもそれは7月13日であったので1ヶ月以上も早い。梅雨入り前に結実までたどり着いたので、どこまで成長できるか期待できそう。問題は19株もあるのでこのまま成長した結果、置き場所が確保できるかが不安である。

102日目(6月4日) [23.1 / 11.9℃]

発芽91日目、開花10日目。午後になると風が強くなり、成長した株が風に煽られる光景が目立つようになってきた。以前から検討していた支柱立てと誘引をすることにした。

直径8mm、長さ90cmの支柱を半分に切って長さ45cmにし、1/3を土に埋めて支柱を立てることにした。土から上は30cm出ることになる。紐は麻紐を使った。

誘引は8の字で行ったが初めての作業であったので多少緩みがあるかもしれない。様子を見て再度誘引し直すつもりだ。

今日までに19株中、開花は14株、二番花の開花は12株、結実は9株になった。開花はほぼ毎日発生しており、実の成長も順調に進んでいる。人工授粉を行っているがだいたい開花から3日程度で花弁が落ちて結実を確認できている状況だ。

106日目(6月8日) [29.4 / 16.4℃]

発芽95日目、開花14日目。気温が高い日が続き、日照も十分確保できている。朝6時から昼12時ごろまでは日光に当てて、夕18時ごろまでは日陰で栽培している。本日、最後の一番花が開花し、19株すべてが開花に至った。最初に結実した株(画像の株2402は最も早期に結実した3株のうちの1つ)はみるみるうちにトウガラシの形まで実が成長した。

開花、受粉、結実がスムーズに進んでいるが、一方で心配事が複数出てきた。

1つ目は、開花に至らなかった蕾を3個ほど見つけた。どれも蕾が数ミリほど大きくなったところで成長が止まって色が薄くなって自然に脱落するものだ。蕾が落ちる割合は決して多くないが、念のため追肥の頻度を上げてみることにした。これまで2週間に1度の追肥だったが、今週から1週間に1度の頻度に変更してみる。

2つ目は害虫の発生。

昨日の朝、偶然アブラムシが葉の裏に付着しているのを発見した。株2415のみに付着を確認し、午前に5匹、午後にさらに5匹確認した。確認次第潰して駆除し、今日の朝再確認して(再)発生していないことを確認できている。10匹は早期の発見だと思われるが数日見逃していたら大発生していたのは間違いない。

さらに本日になって気がついたことだが、トウガラシの花にアザミウマがいることがわかった。これまでも授粉作業時に2mmほどの小さい虫が這い出てくるのを何回も見ていたが、これがアザミウマだとは知らなかった。3~4つの花に1匹または2匹いることがわかっていたため、アザミウマに関しては既に多くの株に付着していると予想できる。開花が終わって萎んだ「花がら」は美観的に摘んでいたが、調べると実は、それがアザミウマの蔓延防止に(思いがけず)寄与していることがわかった。

さらにさらに、住居付近の庭木にカイガラムシが付着しているのを発見した。トウガラシにまで付着するのかは定かではないが万が一を考え、アブラムシ、アザミウマ、カイガラムシの対策を考えることにした。

まず、既に持っている殺虫殺菌スプレーはアザミウマに対応していない。さらに1ヶ月は散布間隔を開け、ナス科植物では3回までしか使えない。ということで、アブラムシ、アザミウマ、カイガラムシに対応して、浸透移行性の薬剤を購入することにした。

今回はベニカ水溶剤を使うことにした。葉の上、葉の下、土の上から念入りにスプレー散布した。庭木のカイガラムシが密集している部分にも散布を行った。なお、今回はベニカ水溶剤単体で散布したが、展着剤を使うと安定した効果が見込めるとのことだ。次回の散布時に混合して使ってみようと思う。

アーリーセーフも購入したが、こちらはアブラムシの防除が追いつかなくなったときの保険として考えている。アーリーセーフに展着剤は不要と記載があった。

107日目(6月9日) [25.2 / 19.5℃]

発芽96日目、開花15日目。朝から曇っており、最低気温が18℃の予想だったのでトウガラシを屋内に取り込まずに屋外に出したままにしておいた。アメダスの観測で19.5℃でトウガラシの生存には十分な暖かさだったので問題なく夜を越せた。

昨日のベニカ水溶剤の効果を確認するために授粉作業を行ったが、アザミウマの量が減っていないように感じた。また、幼虫は黄色だったが成虫らしきアザミウマは茶色だったため、キイロアザミウマではなくヒラズハナアザミウマではないかと考えた。ベニカ水溶剤はミナミキイロアザミウマにしか対応しておらず、その他のアザミウマには対応がない。付着しているアザミウマが本当にヒラズハナアザミウマかどうかは判断できないが、薬剤の効果から少なくともミナミキイロアザミウマではなさそうだ。

そこでトウガラシに使え、「アザミウマ類」に対応した薬剤を複数種検討し、購入することにした。

薬剤によっては散布回数が決まっていたり、同じ薬剤を複数回散布すると耐性のある害虫が発生することがあるとのことなのでローテーション防除を試みた。有効成分の異なる複数種類の薬剤をローテーションで散布していく方法だ。これまでに散布したのは以下の4種類である。

クロチアニジン(スプレーと水溶剤の3回)

ピリダリル(スプレー: 2回)

ペルメトリン(スプレー: 2回)

マンデストロビン(スプレー: 2回)

トウガラシに使用できてアザミウマ類に効果がある成分は以下のものがあった。

アルバリン顆粒水溶剤(ジノテフラン)

ディアナSC (スピネトラム)

モベントフロアブル(スピロテトラマト)

グレーシア乳剤(フルキサメタミド)

ベネビアOD(シアントラニリプロール)

今日購入したのはアルバリン顆粒水溶剤で、有効成分はジノテフランになる。

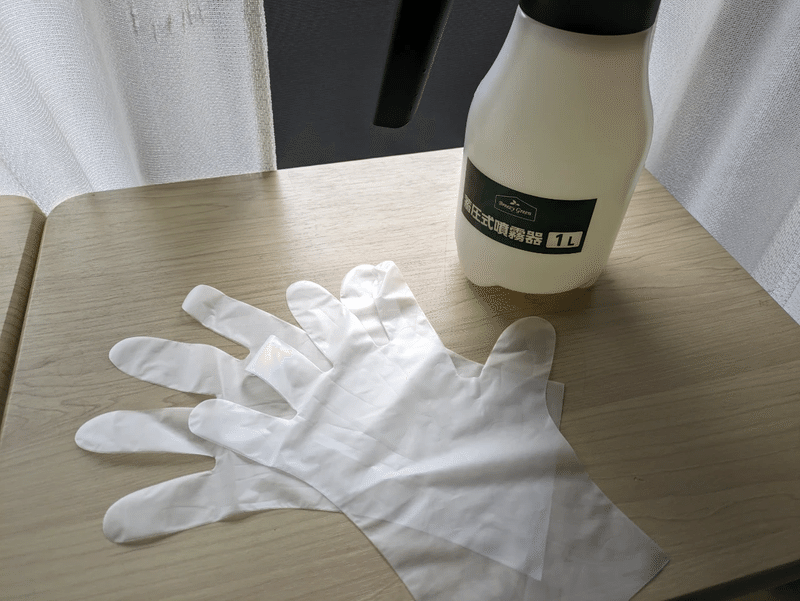

アルバリン顆粒水溶剤は界面活性剤が入っているので展着剤のダインは必要がないと考えたが、念の為購入しておいた。また、効率的に短時間で散布を終わらせたいと考え、噴霧器も購入した。

噴霧器は非常に良いもので、作業は非常にスムーズにできた。試しに噴霧モードからスプレーモードにして噴射を試したところ、思ったよりも水圧が高く、直接トウガラシにスプレーするのは控えたほうがよさそうだ。地面に噴射すると土がえぐられるほどの水圧がある。

散布作業が終わった後、数時間してアザミウマが這い出てくるか確認した。動きが鈍くなっている個体や未だ這い出てくる個体もあった。数日は様子を見てみる。

121日目(6月23日) [24.4 / 17.9℃]

発芽110日目、開花29日目。前回の散布後、咲き終わった花がらから生きているアザミウマの個体数を日々計数していた。開花数の増加に伴って花がらの数も増えているのでアザミウマの出現率で計算すると、6月10日は散布直後は 0.30 (1つの花がらに0.3匹)ほどだったが6月22日には 1.53 ほどに増加していた。すなわちどの花にも必ず1匹か2匹のアザミウマが定着している状態になった。

成虫らしきアザミウマを観察すると全体的に茶色から黒っぽい色をしている。幼虫は黄色なので、鑑別表を参考にするとヒラズハナアザミウマで間違いないと考えた。日本在来の種であること、ピーマンに被害を出す種であるのが特徴のようである。

これまでに散布した薬剤が効いていないことも一致している。散布したのはミナミキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマに効果がある薬剤で、ヒラズハナアザミウマの記載がない。

ヒラズハナアザミウマに効果がある薬剤を調べたところ、大分県が出している資料(PDF)を見つけた。この表には先日調べたディアナSC の記載があった。殺虫効果が高く、トウガラシ類の記載もあるので購入することにした。

容器は100mL入りだが2500倍希釈で噴霧器1L分だけ調合したいので1回の使用量は 0.4mL しかない。この他、先日購入した展着剤のダインも入れて調合した。

散布は昨日6月22日の正午頃。散布中は曇りだったが夜から小雨が降る予想だったので雨が直接当たらない場所に移動させた。23日朝に通常通り花がら集めをして生きているアザミウマの数を計数したところ、たったの1匹も確認できなかった。

かなり効果は出ていることが確認できたが、ゆるやかに効果が切れて再びアザミウマが増えることが予想される。ディアナSCの有効成分のスピネトラムは2回以内の使用となっているので、今年はあと1回しか使えない。引き続きアザミウマは計数する予定。最初期に結実した実は完熟まであと1ヶ月はかかるので様子を見ながらゆっくりと検討していく。

122日目(6月24日) [20.6 / 31.3℃]

発芽111日目、開花30日目。薬剤の散布から2日経った。咲き終わった花がらを摘んで一つずつ裂き、生きたアザミウマがいないかを確認していく。結果、花がらは155個あったが生きたアザミウマは0匹だった。薬剤の効果が出ていることを確認した。もちろんアザミウマの死骸も確認できている。

124日目(6月26日) [18.2 / 26.5℃]

発芽113日目、開花32日目。花がらの数は今日も155個、生きたアザミウマが1匹だけ見つかった。薬剤散布後4日間で花がらの数は646個だったが、その中から出てきた生きたアザミウマは1匹だけだったので花がら1つにつき 0.002 匹の割合だ 。散布前4日間は 1.39 匹 だったので文字通りの全滅だと思う。

しかしまずい事態が発生した。昼頃の風により煽られて5鉢(2401、2402、2403、2405、2407)が転落してしまった。残り14株は無事だったが、倒れたのは培養土が軽くて水がやや少なかったものばかりだった。この影響でいくつか枝が折れ、そこについていた実は未熟のまま収穫することになった。だいたい 5m/s くらいの風で強風というほどでもないが、何か対策を講じる必要がある。

127日目(6月29日) [18.1 / 30.7℃]

発芽116日目、開花35日目。鉢が転倒しないようにする方法を模索していたが、転倒してもベランダから転落しないようにするために、ベランダに棚を作ることにした。手すり部分は頑丈で人間が乗っても問題ない強度のため、金具をひっかけてそこにカゴを取り付ける方法を考えた。既製品を探したが手すりの幅に適合するものがなく、金具から調達して自作することにした。

金具は頑丈なものをホームセンターで、カゴ部分は100均で調達し、金具とカゴは結束バンドを使って接続した。屋外の使用のため容易に錆びない素材を選んだため、特に金具はかなりの値段がかかった。また、金具の取り付けでベランダの手すりを傷つけないためにゴムなども併用している。

両側の隙間は頑丈なワイヤーで結び、鉢が倒れても落下しないようにした。振動は発生するが金具部分はびくともしないので、しばらくこの状態でテスト運用を行うことにした。

129日目(7月1日) [21.4 / 27.2℃]

発芽118日目、開花37日目、結実31日目。ついに実が赤くなり始めた。トウガラシは開花から60日で完熟するという資料を読んでいたので、順調なペースでの成長を感じている。

日々の花がら集めや授粉作業で結実したトウガラシの実は2327個、開花数も664個を超えており、平均すると1株に100個以上は実がついていることになる。厳密な数字ではないが、受粉できずに落果してしまったものは引いてあるのでより確実性は高いはずだ。

この日赤くなり始めたのは3株だった。

132日目(7月4日) [23.2 / 32.7℃]

発芽121日目、開花40日目、結実34日目。今日までに赤くなり始めたことを確認できた鉢は10株になった。

これまで毎日やってきた花がら摘みと綿棒による授粉作業だが、アザミウマの数を数える作業と合わせて2時間もかかるようになり、今日から花がら摘みを行わないことにした。前回の薬剤散布後、アザミウマの数は多くても1日に1匹程度で増加の兆しがないこと、結実した実は7月2日に2531個を超えていること、しかし厳密に数を数えるメリットが薄いこともあり、花がらを数える作業を取りやめた。

また結実した実が多く、1花ごと厳密に綿棒で授粉作業をする意味も薄まってきたため、綿の手袋をつけて花部分を振って花粉を散らす方法に変えることにした。というのも、ハチがトウガラシの株付近で見かけるようになったので、人工授粉を行う必要性も薄まったためである。

136日目(7月8日) [23.3 / 29.6℃]

発芽125日目、開花44日目、結実38日目。実が赤くなり始めた株は19株中12株、その全長は26~33cmで平均28.8cmだ。概ね、開花が早い株から成熟開始が早い。

一方、明らかに徒長している株(2409)が1株だけ存在する。この株は全長が35cmを超えており19株中もっとも大きい。しかし以下の特徴がある。

葉が正常な株よりも2倍ほど大きく、柄部分が特に長い

全体的に葉の密度が低く、枝が長い

枝が四方八方に伸びすぎている

着蕾、開花、結実が少なく、実が熟すのも遅い

受粉に失敗したと思われる落果が非常に多い

やや背が高い株はほかに数株あるが、明らかに飛び抜けて「異常」とわかるのはこの株のみ。一般的な徒長原因を考えると:

高温

過湿

日照不足

窒素過多

がある。徒長しているのは1株のみ、しかも正常な株と同じ環境で栽培しているため日照不足や高温は考えづらい。鉢が育成に悪影響を及ぼしている可能性を考えると、同じ鉢でも正常な株があるので過湿も考えづらい。

葉や枝が大きく開花や結実が少ないといえば、やはり窒素過多が主原因と考えられる。追肥の液肥はこれまでのところ全ての株に対して同じ施肥方法を守っているので、元肥として入れた粒状肥料の分量がこの株だけ異常に多かったのではないかと推測している。植え替えの際に元肥を入れたが、その分量を正確に量ったわけではないので、分量にムラが生じる余地は多分にある。

若干徒長気味ではないかと思われる株がいくつかあるので、そのような株に対しては追肥を一時的に中断することにした。窒素不足になるとまず葉から影響が出るはずなので変化があればすぐに追肥を再開してみようと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?