【RP】「すずめ (Piano Ver.) 『すずめの戸締まり』より」にみる角野隼斗氏の先駆的表現と、「すずめの戸締まり」にみる「物語り」復権への展望。

(別アカウントの過去記事をアーカイヴする為にリポストしています)

本来であれば2つのnoteに分けるべきものかもしれませんが、同一テーマを扱っているため一つにまとめさせて頂きました。

後半は角野隼斗氏とは全く関係がありませんが、過去にいくつか角野氏について書いているnoteの内容とは関連性があります。

※ヘッダー写真は大阪 藤田美術館(角野氏「すずめ」のInstagramリールをこの写真でリミックスさせて頂いたご縁で掲載)

「すずめ (Piano Ver.) 『すずめの戸締まり』より」にみる先駆的表現

<音楽だけに留まらない芸術表現への新たな一歩>

角野氏はこれまでもアニメやゲーム等、音楽以外の世界観を持つサントラ・劇伴のカバーをされてきましたが、「すずめ」からはこれまでとは違う新たな表現スタンスを感じました。

余りに古くまでは遡れないので、対照的だと思われる「千と千尋の神隠し」との比較をしてみます。

●Spirited Away - 千と千尋の神隠し (Piano)

「千と千尋の神隠しが好きすぎて、劇中音楽全編ピアノVerを作りました。」(YouTubeの概要/Twitter)

●すずめ (Piano Ver.) 『すずめの戸締まり』より

「Play with another world」(YouTubeの概要/Instagram)

「映画を観て感化されました。常世と現世がピアノの鏡面でもし繋がっていたら、というコンセプトです。」(Twitter)

「千と千尋の神隠し」のピアノカバーはオリジナルの映画全体に対して、可能な限りオリジナルの質感やイメージの再現を試みる志向性が感じられます。

対して「すずめ (Piano Ver.) ※以下すずめ」の場合、Twitterでは「感化」「コンセプト」という言葉が使われていますし、「another world」は動画に設定された世界観だけではなく「すずめの戸締り」とは別の世界観という意味にも受け取ることができます。

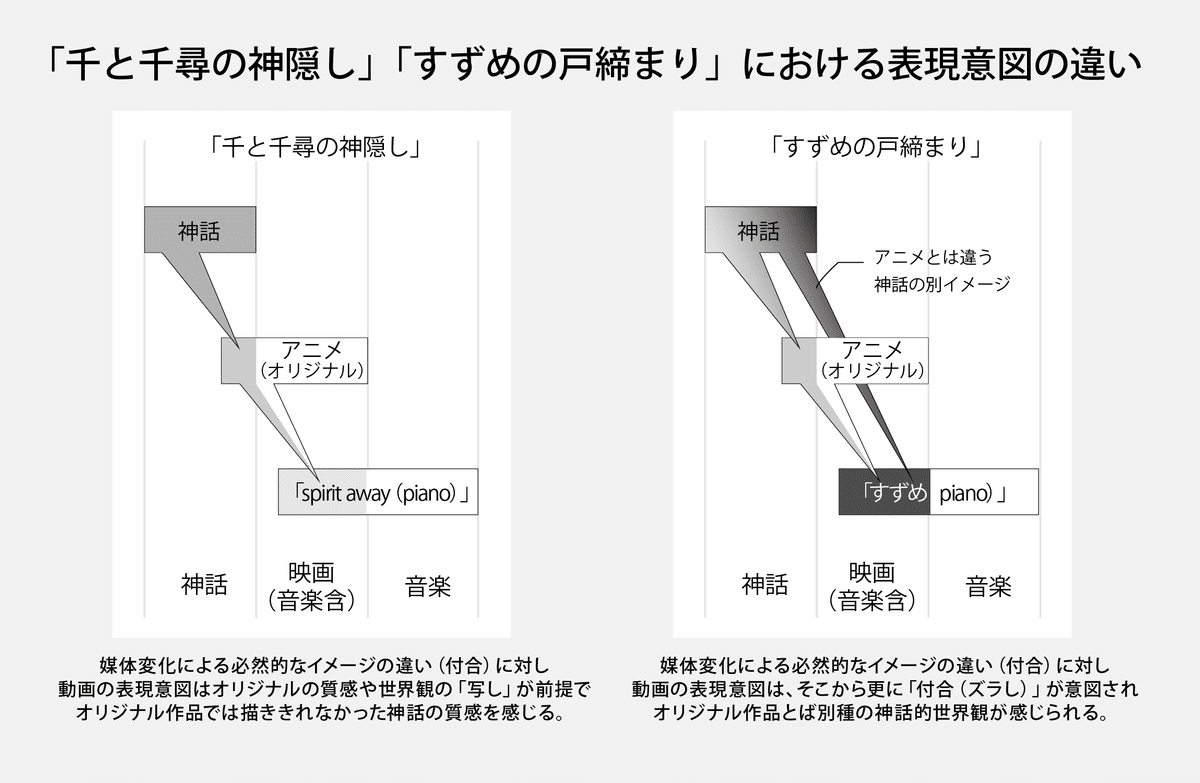

note「〜千と千尋の神か隠し〜」に使用していた「媒体変化における付合

のイメージモデル」を引用して比較します。

上記の通り、「すずめ」では、「すずめの戸締まり」で用いられている神話世界とはまた別種の世界観が表現されているのです。

それは何かというと、「千と千尋〜」のnoteでも書いている「幽世(かくりよ)」です。

本来「現世(うつしよ)」と対になるのは「幽世」なのですが、「常世」を使うのが間違いという訳ではなく、「常世」の方がもう少し限定的なイメージを持っています。

Twitterの投稿でリンクした「すずめの戸締まり|常世・現世(とこよ・うつしよ)産土(うぶすな)祝詞の意味|日本神話や神道」でも、「「常世」とは?」のところでその単語を「幽世」で説明しているように、基本・広義な意味として「幽世」があり、私的には下記のニュアンスの違いとして捉えています。

●常世=人里から遠く離れた距離感のある場所(山や海の彼方)/稀にそこから来る人(=まれびと)がいる/来訪は繰り返しや循環を前提

●幽世=隣接するパラレルワールドで距離感は無い/行き来するというよりも偶然に見える世界/イレギュラーな接点

民俗学者の折口信夫が「「とこよ」と「まれびと」と」という著作を残しており、「まれびと信仰」として、人々生活や儀式への様々な影響を語っています(折口の著作は口述筆記)。

さすがに読みづらいので「「まれびと」とは何か?折口信夫が考えた日本文化の根源」をリンクしておきます(無料テキスト部分だけで十分)。

ちなみに、「中野大好きナカノさんがちょっとコワイ意義。」というnoteで書いていますが、私の中では中野大好きナカノさんは「まれびと」設定ですし、「能「山姥」より 〜」には書いていませんでしたが、山姥こそは民俗学的に「まれびと」です。

その一方で、能の「複式夢幻能」というのは、なんらかの拍子で「幽世」との接点が生じ幽霊が現れ消えるという「幽世」シチュエーションです。

「来る」というよりも、その場にずっと留まっている霊が何かしらの理由(ワキである僧とたまたまチャンネルが合った!みたいな事)で見え、その晩ひとときの語らいを物語りにしている訳です。

それらを前提に考えると「すずめの戸締まり※以下すずめの〜」は「幽世」ではなく「常世」が相応しいことがわかります。

一方、角野氏の「すずめ」は「隣接するパラレルワールド」「ストーリーに制約を受けないイレギュラーな接点」という意味で「幽世」がしっくり来ます。

ピアノの鏡面を用いる必然性においては、意識的に「すずめの〜」との世界観をズラしていると思われますが、そのズラしのお陰で「常世」とは違う「パラレルワールド」「情感の伴わない抽象化された対比世界」の面白みが表現されている訳です。

「千と千尋の神隠し」における志向性は「オリジナル(曲そのもの)の意図をどれだけ汲み取れるか」という再現的志向性が重視されているのに対し、「すずめ」では上記に書いたように少し違っていますし、神話の世界観を用いながらその世界観を独自解釈することでよりクリエイティビティが発揮されているとも言えます。

ただし、完全に再現芸術的な志向性が無いのかといえばそうではなく、実は「音楽だけに留まらない」と書いた理由がここにあります。

「千と千尋〜」からは音楽以外の表現意図はほとんど感じられませんでしたが、「すずめ」にはこの動画にしか存在しない独自に設定された世界観が感じられます。

ピアノを鏡に見立てた現世と幽世(角野氏は常世のおつもりかもしれませんが私的には幽世)の対比は、スタインウェイのスピリオという自動演奏ピアノによって見事に具現化されています。

自動演奏によって鍵盤だけが動く様と鏡面に合成された演奏イメージは、「千と千尋〜」に浮かぶ「カオナシ」とは全く意味が違っています。

このビジュアル表現がなければ動画作品としての世界観は完成しないという意味では、純粋な音楽表現の枠を超え音楽と分かち難い一つの表現となっているのです。

音楽表現以外の表現性が感じられた「337×6」でもご本人は音楽以外の表現意図はなかったとされていますが、今回は自発的アプローチとして音楽以外の表現性が感じられる訳です。

ただし、(実はここが凄く重要!)純粋な音楽的な志向性は、たぶん「千と千尋〜」とはそれほどの違いは無いのです。

ここが本当に他の誰もが真似ができない所だと私が勝手に思っているのですが、創造行為としての「付合(つけあい)」的なズラしは、しっかりと重なる部分があってこそ意味があり、重なりが強ければ強いほどズレの効果が最大限に発揮されます。

オリジナルに対する極めて繊細で高度な同調を成立させる感性と編曲技術は再現芸術で培ったもので、通常の作曲者・編曲者とはたぶん次元が違うのです。

ソロコンサートツアーのバロック作品への「再構築」も、実は同じアプローチと言え、手段は違えども「リスペクトを含む強力な同調を前提とした創造的なズラし」であることに違いはないのです。

アイデアだけの借用やオリジナルへの同調性を持ち得ない表現は論外ですが、再現芸術の高度な同調的表現を技術として持っている人とそうでない人とでは、オリジナル(曲)に対する解像度が違うはずです。

とはいえ、同調性にこだわり過ぎて面白いズラしができないという方もいらっしゃる訳で…だからこそ高解像度のままでクリエイティブなズラしを行える表現者が希少なのです。

今回は特に、そのズラしを動画の「世界観」「ビジュアルイメージ」から私は受け取りました。

その様に書くと、音楽的な意味での創造性ではない、音楽家としては音楽だけでその創造性を発揮するべきと思う人がいるかもしれません。

私は角野氏に対して音楽家という狭義な分野では捉えないスタンスなので、より広い表現分野での新たな展開には期待しかありません。

それこそが角野氏の新たな表現性・音楽だけに留まらない芸術表現への新たな一歩!と喜びを感じていますが、そう思われない方がいらっしゃる事も同時に否定しません。

アーティストに対して何を求めるかは観者の自由だと思っていますし、何をもって芸術と考えるかは人によって違うものだとも思っているからです。

ただし、この表現フィールドの広がりが、実は音楽そのものにも大きな影響を与えていることは明確なので、それは次項に記述します。

角野氏の「すずめ」の動画は、フィクション設定された世界観において、それを具現可能にするテクノロジーと音楽的リアリティとが絶妙なバランスで表現され、これまでとは違う新たな表現性に至っているといえるでしょう。

「追憶」MVにおいては、動画作品内でフィクション的世界観と演奏のリアリティとに統合性・必然性が成立していなかったため、大きな違和感が生じてしまったと考えます。

<ピアノの技法表現における先駆的意義>

前項は「音楽だけではない表現」として動画を解釈していましたが実は実は、、、

純粋な音楽としても、ものすごーーーーく前衛的な先駆的意義のある動画になっています。

「解釈とイノセントな表現性が統合に至る兆し〜」の後書で「人工知能美学芸術展 演奏家に指が10本しかないのは作曲家の責任なのか」の配信コンサートの感想を書いているのですが、その中でコンロン・ナンカロウ作曲の

「自動演奏ピアノのための習作第21番・27番・36番」がパンチ式自動演奏ピアノによって披露されていました。

実は、この「すずめ」の編曲は「演奏家に指が10本しかない」という制約を超えて成立するナンカロウの曲と同類の革新性を持っています。

何が革新的かというと、一台のピアノにおいて録音ではない10本指以上の演奏を可能にしている、ということです。

一台のピアノで同時に演奏されたものは、録音や2台ピアノ・連弾とも違う音像となります。

前述のコンサートで演奏された「自動演奏ピアノのための習作36番」は特に同時に鳴らされている音数に圧倒されるので、一度お聴きになってみてください。

この自動演奏がどれほど革新的な事だったのかは、配信で「自動演奏ピアノのための習作」を観た時には全く気づきませんでした。

パンチ式の自動ピアノを用いた時代とは違い(作者の記録が定かでは無いらしく50年代という事しかわからない)、今ならクオリティの高い多重録音も可能です。わざわざ1台のピアノで演奏する必然性を私は感じなかった為です。

その後、ピアノの調律とヘルツ数の関係性を興味本位で調べてみたら、1本の弦でも中央と端とでは周波数が違うこと、隣接する弦との共振・共鳴も前提で調律されている等の知識を得ました。

そして角野氏のこの動画から、通常の10本の指以外の鍵盤が動いている視覚情報を得て、初めてその革新性に気づいたのです。

そう、10本以上の指がなければ演奏できない一台のピアノだからこそ成立する音楽がそこにある!と、改めて前述のSpotifyで作品を聴き直し、その曲の特性に驚愕した次第です。

whikipediaでコンロン・ナンカロウを調べてみると、「作品後期は、声部が全ての可聴域を完全に埋め尽くし、巨大な音像を示す類も多くその時期がナンカロウの全盛期と思われている。」とあるように、1台のピアノで広範囲に同時に音が響く所がやはり圧倒的なようです(円周率を音楽にしたり…と、この方もやはり数学頭脳の方らしい 笑)。

先のコンサートの主催者の一人である中ザワヒデキ氏のページをいくつか巡っていくと、ユリイカ掲載のナンカロウに関する論文にたどり着けます。(著作者本人がUPしている雑誌のコピー←著作権的には怪しいですがリンク元は美学研究講義のための資料とされているので学術利用による例外とみなし、またこのnoteの読者数が少ないことを総合的に判断してリンクします)

しかも、カールハインツ・シュトックハウゼンの録音等を用いる現代音楽との関わりも書かれています。

内容は「ピアノの音は割り切れるビットマップ」という思考展開で、私の気づきとは逆とも言えるものの、美学的な考察などこれまでの日本の音楽評論家の批評とは違うものが多く含まれていました。

ピアノの音への解像度の粗さが音楽専門家ではない所以だともいえますし、その一方では音楽的素人だからこそ可能な見解もあり、とても興味深い内容です。

改めて、きちんと美学的視点を持った音楽専門家の角野隼斗評論を切望します!!!

と、話がそれましたが…

「すずめ」のピアノの技法表現における先駆性について考えてみます。

先の「自動演奏ピアノのための習作」はオリジナルらしく(本人以外の録音ではアーティストは別名表示)、ハンマーに金具のようなものを埋め込んだ改造プリペアドピアノで録音されているようです。

金属で共振を起こすプリペアドピアノですから、作者の共鳴に対するこだわりがここからも感じられます。

では、普通のピアノだとどうなのか…といえば、実はそういう録音も存在しています。

4枚のアルバムに分かれているので、No.36が比較できるvol.3を貼りました。

普通のピアノで演奏されていても十分に共鳴は感じられ、たぶん2台ピアノはではこの様な音像にはならないはずです。

おもしろいのは、上記に無い「No.3a」です。

もともとジャズの影響が強い作曲家ということもあり、普通のピアノ版で聴くとほぼカプースチン!笑

カプースチンも連弾の曲があり、配信で拝見したピアノデュオpiaNA(西本夏生氏 佐久間あすか氏)の二人が重なって演奏する部分などは、通常の連弾とは違うアクロバティックな特殊技術が必要だと感じられるものでした。

連弾では2人が重なるような近い音域の演奏はかなり難しく、特殊な技術になるのです。

けれど、スピリオにならば一人で演奏できる可能性が開かれているのではないでしょうか。

いつも、このnoteには何かとシンクロニシティが起きると書いていますが、今回もちょっとありました!笑

実は無名だったナンカロウを発見したのは、リゲティ・ジェルジュとWikipediaに書いてあり…そう、5/27の題名のない音楽会は「突拍子もない作曲家リゲティの音楽会」だったのです。

直接的にはナンカロウとは関係が無いのですが、ここに書くつもりで考えていた事への裏付けとなりました。

番組で披露された曲は音楽的にも十分面白かったのですが、そのコンセプトや背景の文脈が音楽より強く、新奇性が優っている印象です。

あえてその様な選曲がなされた(映画音楽もありましたし、別種の作品が多く残されているはず)とは思うのですが、その他は聴いておらず…すみません。。。

で、その新奇性に芸術的価値を置いた場合、実は後を追う人は現れません。

誰もやったことがない新しいという事にに芸術的価値があるのですから当然です。

ポリリズム等の特殊なリズムや音階全域に渡る響きに作曲意図があるナンカロウの曲の方が、概念的新しさを追求したリゲティ作品より純粋な音楽的動機が感じられるため、音楽表現の展開が期待できると感じられるのです。

スピリオの本人演奏+自動演奏の組み合わせであれば、連弾曲や2台ピアノ曲、一人では演奏できないナンカロウのような曲を演奏するピアニストが現れる可能性はあり、本人演奏+自動演奏の組み合わせが広まることで一人では演奏できないようなナンカロウの曲を新たに作曲する作曲家が現れる可能性があるという意味です。

ただし、角野氏が「すずめ」の冒頭の繰り返しにスピリオの自動演奏を用いているのは、その繰り返しを「現」「幽」との違いとして表現する為で、ナンカロウの創作意図のような一人では演奏不能な音楽を志向している訳ではありません。

これから書くことは説明するのがとても難しいのですが…

角野氏の「すずめ」に対しては、先ほど書いたリゲティよりも、さらにコンセプトや背景の文脈が音楽より強いと解釈する方がいらっしゃるかもしれません。私もその作品の表現性は音楽よりも広いと書いていますから。

けれど、リゲティがコンセプトや背景の文脈を音楽そのもので表現しようと志した(作曲意図の中心がそこにある)のに対し、角野氏は音楽とその世界観(背景の文脈やコンセプト)は分離したまま視覚を含めた動画の中で統合される形態をとっている、イメージを構造化したまま表示する作品にしているのです。

つまり、作品は音楽を含めた動画であり音楽のみではない、という所が決定的な違いです。

10本指で演奏不可能なスピリオの機能が用いられているにもかかわらず、角野氏の「すずめ」はとてもオーソドックスに聴こえるため、聴くだけではその特異な演奏に気づかない方もいらっしゃるでしょう。

現在では多重録音が当然で、角野氏の動画でも写っている演奏以外の音は度々入っていますから(今回もリバース音源がSE的に入っている)音数そのものからは特別性を感じ取ることはありません。

新しい機能をオーソドックスに自然に用いている、ということがリゲティ(「題名のない〜」で紹介された)とは決定的な違いで、それこそが重要なのです。

何度も書いているように、つい近年までは神の創造に模した唯一性の創造が尊ばれていた中、各分野の芸術家は過去に例のない新しい表現性を模索していました。

唯一性や新しさへの信奉が減ってきたとはいえ、芸術には常に時代に合う新しい表現性が求められています。

出尽くした感のある音楽の領域だけで新しさを模索すれば、何かと無理が生じるのです。

ところが、音楽が音楽以外の要素を纏う表現としてゆるやかに結びつき(イメージとして構造化されている)、その全体が作家独自の表現として固有のバランスで成立している場合、音楽はどんなものであっても表現としては「新しい」と認識されるでしょう。

古典作品の演奏には自由が無いと思われがちですが、現代作品として「新しくなければならない」という価値観もまた、同時に不自由なことではないでしょうか。

私がこの動画に対して「音楽だけに留まらない表現」と書いたのは、そのお陰で、音楽そのものは「新しさ」や「文脈(世界観)」からも自由になれるという事なのです。

この「自由」というのは、文脈を用いても用いなくても良いし、オーソドックスな演奏でも新しさあふれる音楽でも構わない、という意味の自由です。

後半のサビの部分は2台ピアノの様に録音・録画で合成されています。

もしこの部分までも1台で演奏したら…たぶんワンワンして「すずめ」の音楽としては聴き取りづらい演奏になっていたと思われます。

そもそも、省略の美の中でイメージを対の世界を想起させる表現なのですから(本当に能に近い!)、音が全体に一つの共鳴として聴こえてしまってはその必然性からは外れてしまいます。

けれど、もしリゲティのように新しさを優先するのであれば、たぶん後半も同時演奏が行われる方がコンセプトに忠実となります。

一つの共鳴として響かせたくはないという音楽的判断と「現世・幽世」というイメージの対比として、録音・録画による対比が最適だと判断されているところこそが、角野氏の角野氏たる所以だと私は思っています。

その判断基準が音楽だけではない事で、音楽の新しさが担保されるのです。

自動演奏+本人演奏の組み合わせには今後様々な可能性が感じられます。

連弾曲や2台ピアノ用の曲を一人で演奏すること、ナンカロウが志したようなポリリズム的な難しいリズムに共鳴を利用するような新たな曲の演奏は当然ながら、PAを通さないクラシックコンサートと同じ環境でそれらが演奏可能という点でもまた、別な可能性が開かれています。

更に、ルーパーの様に演奏途中で記録・再生が可能な機能が付加されれば、より即興性の高い演奏スタイルにまで応用範囲が広がる可能性も考えられるでしょう。

技術革新によるピアノ表現に対する新たな可能性は、この先大いに広がっているようです。

けれど、角野氏の鍵盤ハーモニカやトイピアノがその演奏の中で最も意味のある効果的な使われ方をしているのと同様に、古いものも新しいものも安いおもちゃも高額な最高級楽器も、角野氏にとっては同列で、基準は常に表現そのものにあるはずです。

先日放送されたエンター・ザ・ミュージック「角野隼斗×ラヴェル「ピアノ協奏曲 ト長調」藤岡マエストロと角野氏の対談の中では、ラヴェルの新しさに対して「奇抜じゃない」「美しい」という所を評価されていましたが、まさにそれ!

「新しさ」に表現の意図があった場合、後続の人にとってはすでに「新しくない」ので、その技法や表現性には発展が見込めません。

けれど、人々を魅了する作品の中に新たな技法や表現性が見出されるのならば、後続の人はその美しさや魅力を追求することによって、さらなる発展が見込まれる訳です。

新しさが先にあるのではなく表現動機としての必然性が先に存在するのですが、その表現動機を裏付ける感性や技術は時代や社会によって更新され常に新しくなる為、結果として表現も新しくなるということです。

私はそれこそが先駆的表現のあり様だと思っていて、その正統なる姿勢を角野氏の表現に見出すのです。

「すずめの戸締まり」にみる「物語り」復権への展望

<前回のnoteから継続している現状認識>

前回の「私観:二項対立を超えたポストトゥルースへ」では、事実・真実よりも個々の関係性における文脈を信じるポストトゥルース時代の価値観について書いています。

本編の最後の方に戦争という忌まわしい出来事に対する戦後の伝承は、真実とリアリティを重視する生々しさによって救いが無いまま次世代にまでその傷を負わせるようなものとして記述しています(私もそれに当てられた一人)。

戦前までの日本では、様々な「忌・負・災の出来事」を物語りに転化させる文化がありました。

というより、そもそも自然災害などの大きな出来事に対して直接改善する手段をもたない古代(キリスト教の「神の御心」という大義がなかった世界)においては、物語りに転化することでそれら負の感情を文化的に昇華して次世代に伝えていたと考えられるのです。それが神話や民話などです。

その場合、出来事は曖昧化されるか別の物事に転化され、伝承すべきものに共通する何かしら(感情的や祈りやその場にあっただろう気持や共有に必要な出来事)だけが伝わる様式になっていたと考えられます。

事実認識と悲惨で生々しい情感とをそのまま持ち続けることはあまりにも辛いため、後世に伝えていくならば事実性を排除した物語りにした方が良いのです。

戦争や震災で多くの苦しみを味わった方々が思い出すことを拒否したり口を閉ざしたりすることは、人間として当然の反応です。

戦後の日本が目指した論理的な歴史認識や真実を後世に伝えるというスタンスであれば、極力情感的要因を排除する必要があったはずなのですが、日本文化の伝承スタイルがリアルな情感ごと伝えるものだったため、実際に戦争に接していない世代の私ですら逃げ場がなくなってしまいました。

選挙運動でいまだに「お願い」をするような日本において感的要因を排除する事は、そもそも無理なのでしょう。

そういう情感を排した事実認識がなかなかできない状況にある日本にあって、近年海外からポストトゥルースやナラティブという…古い時代の日本的共感性に近い価値観が輸入されて来た、というのが現状だと思っています。

<「すずめの戸締まり」が持つ物語り性とは>

角野氏の動画をきっかけに「すずめの戸締まり」の情報をチェックしてみると、以下のことがわかりました。

●神話的な用語が多く使われている

→神話的な物語りらしい(情報元リンク)

●東日本大震災のその後をテーマにしている

→地鎮・鎮魂がテーマらしい(情報元リンク)

この時点で、まず最初に頭に浮かんだのは民俗学者・東北学の提唱者である赤坂憲雄氏のことです。

東日本大震災復興構想会議委員として直後から被災地で、古の民話形成と同様だと思われる「幽霊遭遇エピソード」等の収集をされていました。

映画を観た感想としては、赤坂氏の影響とともに文化人類学者の中沢新一氏の影響が色濃く感じられたという事です。

ということは、網野善彦氏の中世史解釈(お二方で「網野善彦を継ぐ。」という共著があり中沢氏は網野氏の甥)も背景には流れているということになります。

観終わった後に新海監督と赤坂氏/中沢氏をそれぞれ検索してみると、著作を読まれている関係性は確認できました。

赤坂氏との関連は「東北」「震災」「民俗学」というキーワードだけで十分ご理解いただけると思うのですが、中沢氏と網野氏との関連については少し説明が必要だと思われます。

そして、もしこの「すずめの〜」がわかりづらいと思っている方がいらっしゃれば、以下のことを念頭に置くことで、理解が進かもしれません。

キャラクター概念の問題なのでネタバレにはならないとは思いますが、それでも知りたくないという方がいらっしゃるかもしれないので、念の為に小文字で表示します。

中沢氏は文化人類学の分野でレヴィ=ストロースの後継を自認されていますが、レヴィ=ストロース「神話論理」に出てくるトリックスターというキャラクターを特に重視されています。

上記リンクした Wikipediaの冒頭を引用すると

「神話や物語の中で、神や自然界の秩序を破り、物語を展開する者である。往々にしていたずら好きとして描かれる。善と悪、破壊と生産、賢者と愚者など、異なる二面性を持つのが特徴である。」

と、まさにダイジンのキャラクターそのもの。

この説明にプラスして「媒介者」「仲介性」「境界性」をも担う中間的存在でもあるので、「中間的及び両義的存在」がトリックスターということになります。

ジブリ作品でも二面性を持つキャラクターは度々出て来ますが、「見方によって違う」という相対的な捉え方で描かれているだけです。

トリックスターの性質を引用しているとは感じられるものの、物語りそのものを動かすきっかけとしてのトリックスターではありません。

一方ダイジンは物語りを展開するきっかけであり、いたずらもので、冒頭では破壊を生む者のように描かれつつ、後には賢者的な存在となります。

そして、現世と常世の境界に存在する者なのです。

次に網野氏からの影響(たぶん中沢氏か赤坂氏を経由)ですが、実は日本の身分制度は完全な上下関係ではなく、ジャンケンの様な三すくみになっています。

身分制度で一番最低ランクにある非 人(規制を考慮し間に半角スペース)は、実は神に影響を与えられる特別な存在として考えられてきました。

お祭りでは山車と神輿が渡御しますが、神籬(ひもろぎ)となる山車は氏子が引くのに対して、神輿は全国を旅する非 人を銭(ぜに)で氏子が雇って担がせる、というのが本来の図式です。

神の効力は永遠ではなく1年でその威力が弱まってしまうので、神の威力を瑞々しく甦らせるために、非 人の法外にある荒ぶる力を必要としました。非 人の力で神が居る神輿を大きく領内を振り渡ることで神の力が復活するのです。

芸能者も非 人の類で、だからこそ身分を超えて将軍に隣席できる、というような感覚です。

網野氏の中世史では特に関西圏での銭の流通を重視していて、その媒介者として芸能者を含む非 人の存在があります。

この「すずめ〜」の中では、実は「三すくみ」の関係性が2つ見られます。

まずは、「日不見の神」「人」「要石(非 人)」の関係ですが、そもそも要石の役割を担うには人から非 人になる必要がある、という必然性が浮かんできます(結論に近いネタバレになるなので、キャラクター名を外しまあした)

また「ダイジン」「草太」「鈴芽」の力関係も三すくみです。

ダイジンは草太に影響を与えていますが、鈴芽はダイジンに決定的な影響を与えることができる存在として描かれています。

物語りとしては、最初に鈴芽が与えたダイジンへの影響で三すくみの関係が始まり、最後に与えた影響でこの三すくみの関係が壊れました。「草太」「鈴芽」/「ダイジン」に別れたからです。

この分裂から終末まで話の展開がすこしあるのですが、結論はこの時点で決まっており、ダイジンはそれを自覚した上での身体変化ということになります。

また、「常世」としている以上は「まれびと」の存在は必須なのですが、それはもうあえて書かなくてもおわかりかと思います。

その他、未完成なものこそが物事を永遠に動かすという価値観が3本足の椅子に託されているだろうこと、九州から四国までの移動は海上が必然である事など、歴史学・民俗学的セオリーを踏襲している部分はいくつもあり、「付合」の重なりが強いと言えます。

「すずめの〜」は神話的素材を用いながらも、神話そのものというより縁起物語や民話に近い物語りになっています。

というのも、神話は本当に意味不明・理不尽のままストーリーが終わることが多いのです。

それは、伝えるべき内容がより大きな出来事にあるため、人々の共感性をあまり必要としないという事だと思われます。

一方、民話や縁起物語りには不思議で理不尽な事を受容れるための共感性があります。

「北野天神縁起絵巻」では、延喜帝時代の天災(皇居に落ちた落雷等)は無実の罪で非業の死を遂げた菅原道真の祟りと考え、その霊を鎮魂するため北野天満宮で道真を祀ったという縁起が描かれています。

天災を抑える手段が無いのですから人々は「地鎮・鎮魂」で祈るしか手段はなかった訳で、その鎮魂で人々は都の繁栄を願った訳です。

前述した「地鎮・鎮魂がテーマらしい」の情報元でリンクした新海監督のインタビューでは

「地鎮祭など祈りの儀式を行いますが、終わるときはただ寂しく廃れていく。ならば、そんな街や土地を鎮めるための祈りを捧げる人がいたら――」

とありました。

私は「民話や縁起物語の半数は鎮魂のはずなのになぜ?」という印象だったのですが、古代にまで遡っても常に人口増加の時代にあり、人口減少が大きな問題になったのは近年のことです。

人口増加の時代においては、北野天神縁起のような鎮魂はその土地の繁栄を願うこととほぼ同義だったのに対して、人口減少の時代にあって初めて、廃れていく土地への鎮魂という意識が現れてきたのかもしれません。

もちろん朽ちた都を懐かしむ感性は無常感としてありましたが、土地に対しての直接的な鎮魂ではないので、監督がおっしゃるような新しい視点の一つでしょう。

私がこの「すずめの戸締まり」を観て一番強く感じたのは、「日にち薬」という感覚です。

草太も鈴芽も、実はそれぞれの立場で別々の事象に対し「その時にわかっていたのにわかりたくなかった」という様な回想をしています。

ダイジンは何も語っていませんが、突然姿が変わった事で「結果の前にその時点でわかった」という事になるのです。

この「すずめの〜」には、時間でしか癒すことができない個人のリアルな感情と、自然や神の理不尽さを受容れる儀礼としての鎮魂とが、とても自然に描かれているといえます。

辛い出来事への個人的感情の癒しは「日にち薬」として語られ、自然や神の理不尽さを受容れる儀礼や朽ちる土地への鎮魂が神話的に語られていますが、それだけではリアリティとフィクションが分離してしまうのです。

先ほど「朽ちた都を懐かしむ感性は無常感としてあったが土地そのものの鎮魂ではない」と書きましたが、平家物語りに用いられた無常感は本来の仏教的意味では執着を排すべきものに対し、平家の栄華を懐古し人々の成仏を願う感情は付随しています。つまり、人への想いや感情は付随しているのです。(仏教的無常感は執着を排すものなので、厳密には文化的解釈とずれがある)

それに近いかたちで、「すずめの〜」では「土地への鎮魂」という儀礼に生きる人間との共有項として「土地の人々の記憶を忘れない」という行為が鎮魂時の儀礼に設定され、一つの整合性のある物語りとして成立させていると思われます。

前回のnoteを書く時点では、「ナラティブ」という用語は心理学的な解釈でオーストラリアから生まれてきたと書いたのですが、どうやらフランスの構造主義における文芸理論ナラトロジーとして成立していた事がわかりました。

信用できる人を通してその出来事が語られるとその人の信頼性において出来事の事実を信用する、この信頼性をマーケティングに利用するのがナラティブアプローチですし、語られた事実よりも関係性が重視されている時代をポストトゥルース時代だと解釈しています。

事実や歴史は本来、誰が語ろうが関係がなかったはずなのですが、SNS上のコミュニティではそれが通用せず、個々の関係性から瞬く間に事実ではない事象が拡散されてしまいます。

西洋の文化では常に「真実」「事実」を探究することが重視されていたので、このことは新しいムーブメントとして取られられていますが、日本人にとってはたぶんすごく当たり前で普通なことだと思うのです。

田舎の噂話は本当に早く伝わりますし、内容よりも「誰の発言か」の方が影響力が強いのですから、まさにポストトゥルース時代のSNS拡散と同じです。

顔が見える「真正」の擬似的関係性をSNSから見出せる以上、その二つが同じである事はしごく当然ともいえます。

実はここまでに書いてきた「物語り」は、引用をのぞいて動詞的意味を残すために送り仮名「り」を用いていました。

日本は文字を持たない文化だったので、もともとは「物 語り」なのです。

そう、つねに「語る人」の存在があってこそストーリーが伝わるのです。

日本最古の小説と言われる源氏物語でさえも、光源氏の死が描かれなかった理由に対し、劇中では源氏の死を語る人物の存在が不在なためという論があるほどですし、先に引用した平家物語こそ琵琶法師の「語り」によってその物語りが伝承されてきた事例そのものです。

能が語る人(ワキ)にとっての主観的視点で、能が構造的であると書いていることにも通じているのですが、日本の物語りは内容と語る人やその視点が主観的に入れ子になっていて、その関係性においては見え方が違う相対的なものとして受容されていた訳です。

実は前回色々検索したのですがヒットせず、今回検索したら「ことバンク(日本大百科全書(ニッポニカ)」で「ナラティブ」がヒットしました。

前述した構造主義との関係性というのは、今回ここから拾ったものです。

前の検索時にはヒットしなかったのでアーカイブサイトWayback Machineで確認したところ、最古が2023年の1/31でした。

前回のnoteを書いた時にはこのページはできていたものの、現在でもまだ「ナラティブ」では最上位にはヒットしないので(マーケティング用語としての解説の方が上位に出てくる)、パーソナライズの検索結果として最近私の結果として上って来たの可能性があります。

で、冒頭いきなり構造主義との関係性が書かれていてびっくりした訳ですが、素人の私がその概念に出会った際に(以前のnoteに書いた時に)構造性との関連性を感じるのですから、まあその程度は当然です。

読んでいくと、ナラトジーはストーリー(内容)とナトラティング(語り方)に分離されるというソシュールの記号学とほぼ同じ構造的考え方が示されていたので(レヴィ=ストロースはこの記号学のロシア研究から大きな影響を受けているので)、もしかしたら私が想像したように実際に繋がっている可能性もあるかも…と読み進めていたら、字は違うけれどレヴィ=ストロースの事が書いてあるではないですかーーーーー!!!!(笑)

「ナラトロジーが、民話学、記号学、レビ・ストロースによる神話の構造分析など他領野の強い影響のもとに成立したように、ナラトロジーの影響も文芸理論の分野だけにはとどまらなかった。」

やっぱり!!!!!!!!!!

ポストゥルースとナラティブから構造主義・レヴィ=ストロースの関係性を論理的に説明しようと必死に考えて書いたのに…要らなかったかも。。。苦笑

まあ、自分の考察が深まったので良しとします。

重要なことはこの「ナラティブ」のページが2023年1月最古のアーカイブだった事と、マーケティングや心理学の引用ではなくレヴィ=ストロースや構造主義の関係性として掲載されていたということです。

私が度々レヴィ=ストロースや構造主義に対して今の時代性だから!と書いていることが、単なる私個人の思い込みではない証になったようで、それが一番嬉しいです。

話は「すずめの〜」に戻りますが、ここからは私の勝手な解釈です。

西洋のStoryに対し日本語は物語を当てていますが、ストーリーに該当する日本語は、たぶん無いのです。

日本における物語りは前述した通り「語り部」が存在するストーリー伝達だったと思われるからです。

これが「すずめの〜」にどう関わってくるかというと、ナラトロジー的にストーリーとナラティング(ナラティブアプローチとは別の語り方という意味)が物語りの中で見出せる形式がとられているのです。

民話や縁起絵巻そのもののストーリ構造ならば、神にその力があると信じられている「鎮魂」行為だけで、人の精神的な安寧や癒しにつながるはずです(北野天神縁起絵巻のようなもの)。

けれど、前述の三者はそれぞれに内容が違えども各人の気持ちにおける時間経過の必要性が描かれています。

その辛い出来事に対する時間経過の必要性は、今生きている私たちにとって最も共感できるリアルな感覚です。

理不尽さを納得するにはある意味では理不尽な理由が必要とされ、その儀礼が鎮魂としてストーリーにされていますが、同時に生きている人間が理不尽さを納得する受容の工程(時間)が、各キャラクターの主観において「日にち薬」的に描かれているのです。

日本文化では、ナラティブな物語り文化が伝わっているといえ、今のポストトゥルース時代にそのまま通用する訳ではありません。

フィクションに内在するリアルな共感は、適切な関係性のなかでこそ事実を超えた物語りとしてポストトゥルースの時代に復権を果たす可能性があると考えられます。

今現在「生きている我々がリアリティをもって共感できること」と、「神話や民話が持つ構造的飛躍を論理で否定しない物語り性」は間にそれを取り持つ「橋渡し」を設定することで同時に成立させているのです。

それが「その土地の人々の記憶を忘れない」です。

正直、当初はちょっとこの部分が説明的すぎるように感じられたのです。論理や構造を超越するような物語りには不要ですから。。。

ですが、リアリティある感情との結合を考えると必要不可欠な要素になっていることもわかります。

このほんの少しの違和感は、きっと作賓構成上「必要」と判断されたもので、物語りそのものとして作られたものとは違う経緯による必然性だと思われるのです、たぶん。

もしかしたら、新海監督が最もおっしゃりたい事、この物語りを作る前にあったメッセージだったのかもしれません。

この「橋渡し」の存在を意識することで、「すずめの〜」は、古い物語りが持つ構造からの超越とリアリティを持つ共感とを成立させるエンタテインメントとしての統合性が備わっている、ストーリーとナラティングとを構造的に分離・理解した上で統合可能な形で再構成された物語りということがわかるわけです。

何が事実なのかわかりづらいポストトゥルース時代において、ストーリーとナトラティングとを構造的に分離しその二つを橋渡ししているものが何かを考えることが語られている物事の本質を見出する手がかりになる、と言えるのではないでしょうか。

※鬼籍に入った歴史的人物は敬称略