明治神宮外苑内のヒトツバタゴ 調査報告(大正十二年七月)

『天然紀念物調査報告 植物之部(第五輯)内務省』より

史蹟名勝天然紀念物調査会委員

理学博土 白井光太郎

明治神宮外苑内のヒトツバタゴ

(調査報告より)

所在

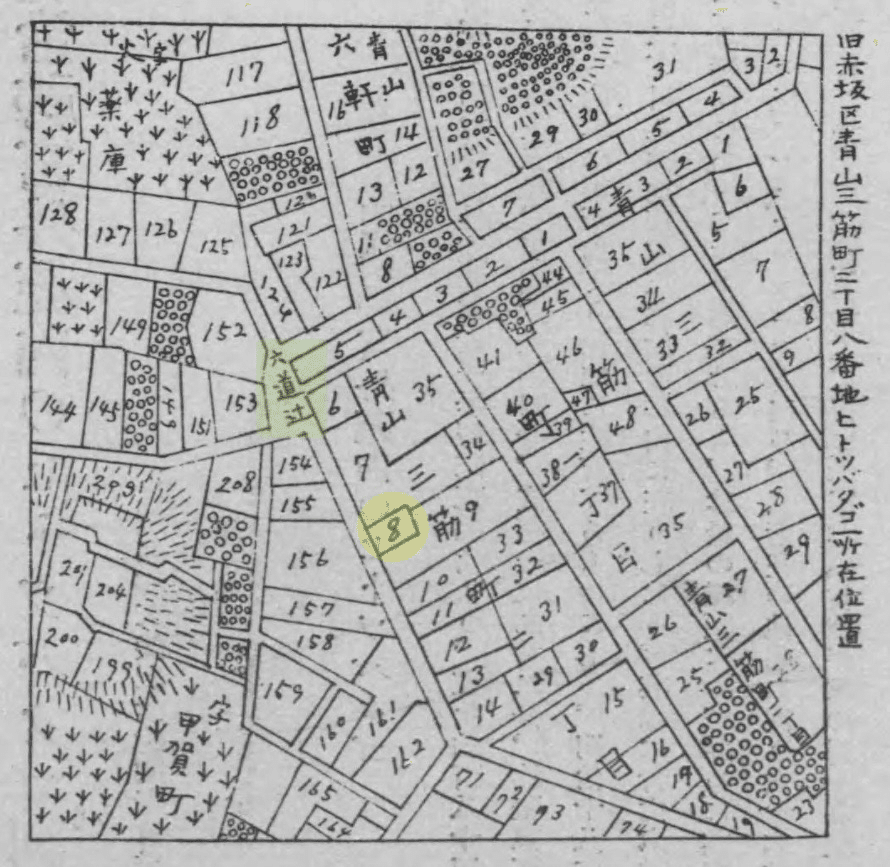

明治神宮外苑北部女子学習院東北角より、東北約百八十四間(約334.5m)の処にあり。

横高三十四尺(約10.3m)。

枝下八尺(2.4m)、地上五尺(1.5m)。

周囲六尺〇四分、直径一尺九寸分、枝張東西三十六尺六寸、南北三十七尺二寸

来歴

此木は維新前より此地に生育するものにして、明治十八年青山練兵場設置の際は、旧青山三筋町二丁目八番地萩原三之助の邸内に在りしなり。其地は青山六道辻の附近にして、此木は路傍に沿ひたる構内にありて年々開花せるも、珍稀の種類なるが為めに其名を知る者なく、人呼んで「ナンジャモンジャ」又「アンニャモンニャ」と日ひ、又所在の地名に困り之を「六道木」と称せり。練兵場設置後も幸に伐滅せられずして、明治三十六年に及びしが、当時根株の封土崩壊し大根を露出し、そのまま放置すれば枯死の惧(おそれ)ありしより、小生より名木保護願書を時の陸軍大臣寺内正毅閣下に呈出せしに、幸にも願意を採納せられ、根株の封士を復旧し、更に翠色(緑色)を呈するに至れり。其後明治四十一年青山練兵場が、日本大博覧会の敷地と定められし際、総裁伏見宮殿下敷地御見分のことあり、此木を上覧あり。其由来を御尋ありしと承りしが、其後此木の写真を添えて説明書を呈出する事となり、金子博覧会長閣下より、小生へ右説明書差出方を命ぜられし故、早速説明書を提出せしに、一月十七日附の書状を以て金子会長より説明書は其写二本を調製し、一本は天皇陛下の御手許に奉呈して、乙夜の覧(天子の読書)に供し、一本は本会総裁宮殿下の御覧に供し置候との、趣を通知せられたり。不肖区々の微衷、明治天皇陛下の宸聴に達したるは、恐懼措く所を知らざる所にして、亦窃(ぬすみ)に大光栄とせし所なり。依て当時提出の説明書の草稿を謹写し参考に供すべし。

旧青山練兵場内所生銘木ヒトツバタゴに就ての説明書

此木は旧青山練兵場中央より少しく陸軍大学校の方へ偏りたる所にありまして近頃大博覧会事務所より立派なる木柵を新設せられましたるにより遠方より望みましても容易に其所在を知る事が出来まする其以前には陸軍省より木柵を繞(めぐ)らせて人馬の蹂躙するを防がれてありました此木柵は明治三十六年六月中小官が陸軍中央幼年学校兼務中同校教頭牧瀬五一郎の手を経まして陸軍大臣へ苑て名木保護願と云ふー通の願書を差出したるより出来ましたるもので御座りまして其時差出したる願書は左の如きもので御座いました

青山練兵場内所生名木ヒトツバタゴの保護願

ー、ヒトツバタコ(俚俗ナンジャモンジャ 又 六道木と称するもの)一株別に腊葉腊花 立木現状見取図 石柵設計図添

右は旧青山窪町附近六道の辻と称する地の一民家の門内に生育せしものに有之候処(これありそうろうところ)明治十八年頃青山練兵場御新設の際当時の所有主萩原三之助なる者より金十八円にて御買上げに相成り人家取払い後も其儘(そのまま)御差置にて今尚生存致居候ものに有之候右ヒトツバタゴは頗る珍奇の樹種なるを以て俚俗之を「六道木」又は「ナンジャモンジャ」と呼び其正名を知る者絶て無之候処近年に至り植物家の鑑定により初めてヒトツバタゴと称する樹種にして木犀科に属し支那甘粛北京等に産し我台湾にも産するものたるを知るに至りたる次第に有之候尤も我国内地にても八、九、十年以前尾州の某山中にて之を採集せしもの有之候得共(そうらえども)爾後遍く之を捜索致候処今日に至る迄他所に於て之を目撃せる者無之より考候ても此木の稀有なる事を知り申候然るに右樹木御買上の当時は樹の根本小山状を成し居り候処追々年月を経るに及び土崩れ根露れ昨今に至りては殆ど平地と一様になり此儘(このまま)に御差置相成候はば数年を経ずして斯る名木も遂に枯死の禍を免れざるは明かに有之実に惜しむ可きの至りと存じ候此木は五月頃白花を開く事恰も雪を被れるが如く遠方より望むも容易に其木たるを認定致され候又花に香気ありて頗る観賞するに足るもの有之候只今恰も開花中に有之候に付御見分の上何卒適当の保護御施行相成候様願上候右に付学問上の利益は第一珍稀の植物を目撃し且研究材料を得る便利あること第二六道辻の遺跡を知るに便なることに有るかと被存候(ぞんぜられそうろう)謹言

当時は日露戦争の始まりました時で、陸軍省は至極多忙の時にも拘らず早速願意を聞き届けられ保護の木柵を設けられましたるは窃に感激に堪へざる次第で御座りました。私の願書には石柵を設けらるゝ様願ひましたが、右丈(だけ)は叶ひませんでした。右の願書に記載致しましたる通り、此木は甚珍稀の種類で御座りますが、此ヒトツバタゴと云ふ名を附けましたのは水谷豊文と申す人で、此の人は尾州の藩士で有名なる本草家で御座ります。此人が今より九十余年前に尾州の二の宮山中で此木の多く生するを𢮦出しまして、珍稀の種類なる事を認めまして之を家園に移植し、其花形の秦皮(トネリ)に似て其葉の単葉なる所よりして此にヒトツバタゴの新名を附せしと申します。(此等の事は理學博士伊藤篤太郎編多識會誌に見えて居ります) 此青山に御座ります木は何人が何処から移植しましたるか詳で御座りませぬが、多分当時江戸の本草家が水谷氏家園のものを伝植致したものかと存じます。

此木は日本の内地にては稀有の種類で御座りますが海外にありましては支那の北部地方より寧波福州辺まで分布致し居ると申す事で御座ります。又我台湾にも産するとの事なれども台湾の何処に産するかは分かって居りません。又近頃農科大学の学生が韓国より採集し来りたる樹木の腊葉中に此の木の枝が御座りましたにより、精しく其産地を尋問致しましたるに南韓の最高峯智異山と申す処で採りし様に申しましたが、此山は慶尚南道と全羅北道の界堺にある山に御座ります。

此木は枝梢毎に円穂花状に多くの白花を着けまして美観を呈する故、庭園樹と致しまして適当のもので御座ります。英国の園芸家ベイチトと申す人の支那より英国へ此木を輸入致しましたるものが彼地に於て開花したものの図が、1885年発行の園芸暦820頁に載せてござまするが、其図によりますれば支那産のものは花弁の幅が和産のものより稍、(やや)𤄃(ひろ)き様に見えまする。

又此木と同じ科目に属する秦皮樹、水臓樹、女貞樹等には蠟蟲(ろうちゅう・蝋虫)を放ち蠟(ろう・蝋)を産出せしむることの出来まするもので座りまするが、此木にも右諸木と同様蠟蟲を放ちて蠟を産出せしむることが出来ると申す事で御座ります。是は前記の水谷豊文の発見したる事実で御座ります。

此木の学名は二つ御座りまする。其一はChionanthus retusus Lindlet Poxtと日ひ、其一は即ちChionan-thus chinensis. Maximと申すので御座ります。此は一物二名でありまして前の方が古く出来ましたる名で座りますから前名を正名とし後のを別名と致します。

Chionanthns と云ふ學名は希蠟(ギリシャ)語のXion(雪)Anthos(花)の二語より成立つて居りまして、矢張(やはり)其の花の豊富なることを意味しretusis は鈍角の義で葉頭の尖鋭ならざるを表はしましたる名称で御座ります。

此木は植物学上、多家花と申しまして、一種にして両全花(両性花)と単性花を開きまするもので、大小二種の果実を結びますることは別紙写生図の如くで御座ります。此を播種して見まするに小の方は全く発生致しませず、大の方は発芽は致しますが生育を遂げませぬと申す事で御座ります。それで種樹に精しき老人、此は中山直正と申す者で駒場農科大学植物園掛で御座いました此の老人が工夫致しまして根接と申す法を用ゐましてこのヒトツバタゴより枝と根とを取りまして此を接ぎ合せまして苗木を作り之を諸方へ頒ちました事が御座りまして、今では小石川の植物園其他二三の處に此木の分根があるので御座ります。

此の如く蕃殖力の少いので御座りますから母木を保護することは必要と存ぜられまする。

東京帝國大學農科大學教授

正六位勲五等 白井光太郎謹識

明治神宮外苑のヒトツバタゴは、前記の如き来歴あるものなれば、今後も之を天然紀念物として指定し、保存を講ずること必要と思考せらる。尚此木の分布は朝鮮にては、済州島、全羅南道、慶尚南道、本州にては岐阜県下、愛知県下並に対馬、支那にては、支那の東部、中部、南部に及び、其雲南地方に産することは、「植物名實圖考」三十六巻二十五丁に、炭栗樹の漢名を以て、之を図説せるにより知るべし。其説左の如し。

炭栗樹生雲南荒山高七八尺葉似橘葉而闊短柔滑嫩潤春開四長瓣白花細如翦紙類紙末花而稀疎秋時黃葉彌谷伐薪為炭輕而耐火山農利之

此樹の形状は写真及び附図の如し。

図解

(一)ヒトツバタゴの小実を附たる枝葉(自然大)

(二)大実を附けたる枝(自然大)

(三)葉の脈狀

(四)花

(五)花筒内面より雄蕋(おしべ)を見る

(六)雄蕋(めしべ)及び萼(がく)

(七)花の図式

※ 附図、写真は追って添付予定

尚ほ天保丙申(1836年)秋校正発行の「廣益諸家人名録」を検するに、紀州本草家坂本浩然の家居を、青山六道辻と記載せり。此木の珍稀なる種類なるに合せ考ふるに、此木は恐く同氏が其家居に移植せそしものの、遺存せしならんと思はる。

又近時此木の種子を播下し、育成せし人の談に拠るに、播種後三年を経ざれば生ぜずと云ふ。此迄其木の播殖を企図せし人士の成功せざりしは、此等の事実に由るものなるべし。

以上 白井光太郎博士の調査報告をほぼそのまま紹介いたしました。旧字体を新字体に変えたり、一部句読点やふりがなを追記するなどしています。

報告書中にある水谷豊文、「廣益諸家人名録」、坂本浩然、「植物名實圖考」のリンクを付しました。

後に「赤坂区青山三筋町二丁目8番地」となる所かどうかまでは分からないが、「六道辻」に居を構えていたことがわかる。

(下駄添付)

昭和8年夏に病菌ベッコウタケの寄生により

枯死してしまった。

白井博士により初代から根分けされていた二代目が

昭和53年絵画館前に植えられたが平成26年に枯死。

平成28年二代目の実生から育った三代目が

同じく絵画館前に植っている。

(撮影 下駄)

「名木ひとつばたご」

阪谷芳郎 書

此の樹は古くより

青山六道の辻に在りて

俗に六道木又ナンジャモンジャとも呼べり

吾邦に稀なるものとして

植物学者の注目する所となり

旧時の位置をそのままに維持し来り

大正十三年天然記念物として指定せられたるものなり

大正十五年七月 明治神宮奉賛会

右原樹は昭和八年枯死したるによ里

嘗て其樹より根分けして育てたるを

昭和九年十一月植え継ぐ

(撮影 下駄)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?