〈学習成果をカタチにする〉 幼児教育学科 造形 授業成果展 生井亮司先生

こんにちは。武蔵野大学武蔵野CLS学生スタッフです。

武蔵野CLSにて開催中(2023/12/15迄)の授業成果展示を紹介しています。

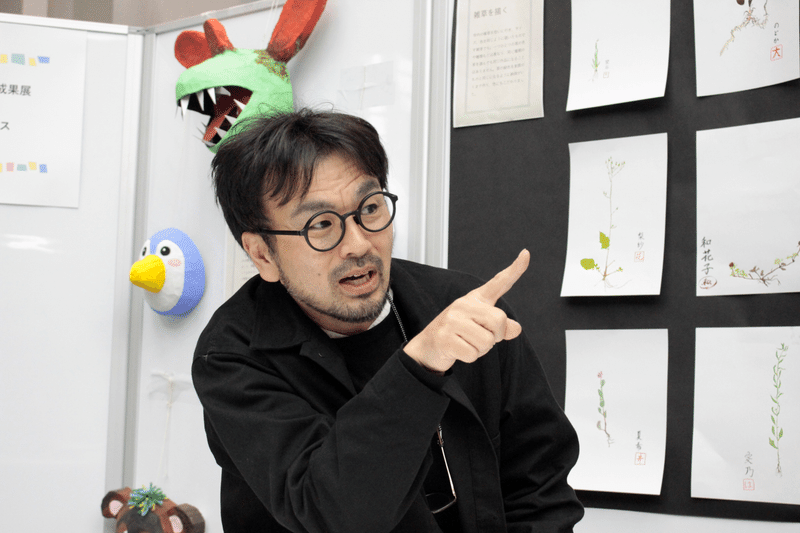

第3回目は造形の展示について生井亮司先生に伺いました。

生井亮司

武蔵野大学教育学部幼児教育学科 学科長 教授・博士(美術)

東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。東京藝術大学助手等を経て現職。専門は芸術教育、哲学、彫刻制作。近年は京都学派の哲学を援用しながら美術教育の人間形成的意義についての研究を行っている。主に国展、個展を中心に作品制作発表を行う。主著は『美術と教育のあいだ』[共著](東京藝術大学出版会、2011年)。

武蔵野大学 教育学部 幼児教育学科

「人間とは何か」という根源的な問いを学術的視点や実践を通して深く考察できる保育・幼児教育の実践者・専門家を育成しています。

保育士資格、幼稚園教諭免許状、小学校教諭免許状(オプション)

@Musashino_ECEC

武蔵野クリエイティブ・ラーニングスクエア 通称 : 武蔵野CLS

武蔵野大学 武蔵野キャンパス5号館にあり、学生の授業における到達目標のサポート、自学自習・グループ学習支援を主な目的として設置されています。

武蔵野キャンパス7学科所属の学生スタッフが運営。現在18名。

今年度 展示スペースを拡大して「学習成果をカタチにするとりくみ」を推進中。1階は86席 2階に54席。全館Wi-Fi・電源完備です。 広々としたスペースを、ぜひご利用ください。

@Musashino_MCLS

表現することはおもしろいこと

CLS:子どもとアートについて幼児教育学科のどのようなことを学んだりどのような活動をしたりしているのか教えてください。

生井:幼児教育学科の学生は将来保育に関わる人材なので、園などで子どもたちが表現活動や造形活動を行うことを支援できるようになるために、大学の授業を通して必要な知識を学びます。

幼児教育学科では子どもへの支援の前に、まず学生自身が「表現することはおもしろい!」と気づけることを大事にしています。そして、授業の中で気づいてもらえるような取り組みをしています。進学に伴い科目が図工から美術に変わっていき、だんだんと「美術が嫌い」、「美術が苦手」という学生が増えていくのですが、美術を学修する目的は、単に絵をうまく描くことではなく、表現が面白いということに気づいていくことなのです。絵がうまくなるよりも、子どもを支援するために、学生に表現の面白さに気づいてもらうほうが重要と考えています。

キャンバスの中は自由なのです

CLS:幼児教育学科のCLSスタッフが、折に触れて「授業が楽しい」と話しています。楽しい授業にするために生井先生が心掛けていることを教えてください。

生井::表現と遊びはすごく似ているところがあり、表現は遊びのひとつです。

例えばキャンバスの中は自由です。キャンバスの中は絶対的に自由でその中では何をしても許されます。自分がやりたいことをキャンバスの中で、ただひたすら本気で遊べるかどうかが、すごく大事です。キャンバスの外の世界にはルールがあり、私達は自由になれないことがいっぱいあります。もちろん、ルールは大切ですが、授業の中では、基本的に「これをやっちゃいけない」というルールは設けないようにしています。学生がやりたいと言ったことは絶対に否定しないようにしています。そして指導をする際は、「この学生がやろうとしていることは、どうしたらもっと面白くなるか」を考え伝えています。

絵は自由になるために描く

CLS:展示を通してCLSに期待する事はありますか

生井:造形の授業を履修していない人が展示を見て「なんだか楽しそうだな」「自分も絵を描いてみようかな」と思ってくれるきっかけになれば嬉しいです。きっと子供のころは絵を描くことは好きだったはずです。園児や小学生にアンケートを取ると、絵を描くことを「好き」「楽しい」と答えます。大きくなると次第に「めんどくさい」「苦手」「恥ずかしい」となりますが、みんな好きなはずです。

キャンバスに絵を描くことは、「自由に生きるために表現している」ということなのです。 だからこそ、作成して終わりではなく、展示することを通して、見ていただいた方が少しでも「塗り絵をしてみようかな」と感じてもらうための契機になれば良いと思います。

絵に近づくと作者の身体が見える

CLS:展示作品を鑑賞する際のポイントはありますか。

生井:絵をみるときは少し離れて作品全体を見てしまいがちですが、近づいて作品を見るのも良いと思います。近づくと作者の細かな工夫まで鑑賞することができます。作者の顔は見えませんが、作者が体を使って表現したことを想像することができます。特に子どもの絵は細部をよく見ることが重要で、工夫したところや失敗したところなどつぶさに鑑賞することで、どういう子どもかが見えてきます。

表現を通しての人間形成

CLS:先生は何歳頃から「自分は絵を描くのが好きだな」と気づいたり、幼児教育の分野に関心を持たれたりしたのでしょうか。

生井:私は子供のころから絵を描いている時間がすごく楽しく、好きでした。ただ、絵が好きだから上手だから美術を勉強しようと思ったのではありません。高校生の頃、思春期特有の問いかもしれませんが、「人間とは何、人が存在しているとは何」と考えるようになりました。多くの人は、このような問いを考えることを止めて大人になるのですが、私は考えることを止めない大人になろうと思い、哲学と美術のどちらを勉強しようかと悩みましたが、表現を通して人間について考えてみようと思い、美術を勉強することにしました。

そして、人は物が見えるようになるから絵が描けるようになるのですが、物が「見えるようになる」と、今までより「世界が深く見える」ようになります。何かを作成したり、絵がうまくなったりすることは人間が成長することに通じていると思い、大学院に行き、美術が人間形成にとってどのような意味があるのかを研究しました。

その後、縁があって保育の分野で教えることになりましたが、今では学生たちの成長を見て、教えることのおもしろさを感じています。

いかかでしたか?

生井先生は詩を詠むようにお話してくださいました。なんだか絵を描くのは楽しいかも?と思い始めたスタッフでした。

幼児教育学科 は12/15(金)まで展示しています。

みなさん、ぜひ武蔵野CLSにお立ち寄りください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?