我が秘められし制作 2024 3/9 プチ挫折ーデザイン的視点の欠如

おにぎり絵の制作の続き

詳しくは2024 3/3〜3/8を参照。

前回↓

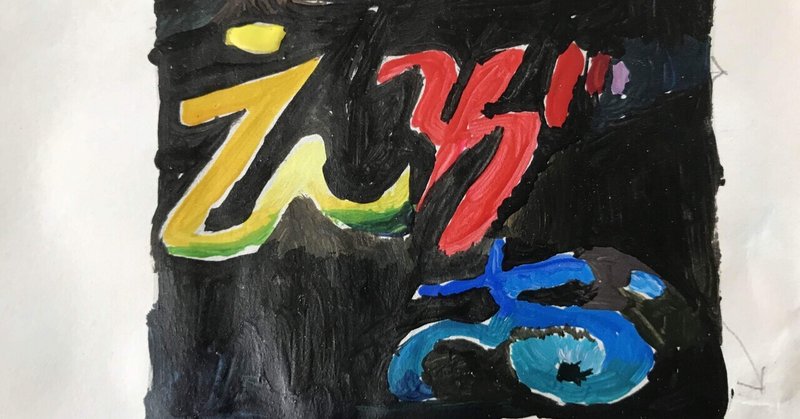

「えがお」が読めない…?

おにぎり立体の海苔部分に「えがお」を描く。字のフォントを少し崩した感じにした。数人にこれを「えがお」と読めるか聞いたら、読めない人が半数いて、戸惑う。

私からしたら日本人ならみんな読める範囲内で字を崩したつもりだったので。

今計画している個展の制作では、自分の外側の広い範囲で起こりうる人々の認識のやり取りを、これまでよりも細かく扱おうとしている。

これまでの制作でも外側での認識の事は意識はしていたが、もっと粗く捉えていた。何より自分の制作内部で起こる事を優先していた。しかし今回は(しっかり説明する時間はないのでラフに言うが)「これはどう見られるか、解釈されるか」という人々の平均的認識から、もっと個人単位での固有の認識の発生までの可能性をメディウムとして扱っている感覚がある。これまで人々の認識をここまで繊細に意識する事はなかったので、苦戦が多い。

それにしても「えがお」が半数に伝わらなかったのは結構ショックで、この点においてまだ平均的な認識を全然扱えてないのだと…落ち込みつつ、良い経験だ。

雑な言い方をするとこの平均的な認識は、「デザイン的な視点」というかんじ。そういうものが自分に圧倒的に足りていない気がする。

そんなものクソ喰らえと思う反面、今回の個展のテーマと実践上そういうものが必要になる。

今日やる事

•「えがお」をもっと読めるようにする。

•おにぎり絵の本番を水彩で描き始める。

•おにぎり立体の小さい習作にも「えがお」を描く。

•レジンの多重層をどこに仕込むか構想。

•シエニーさんとの共同制作「鑑賞とは何か」の、エヴェリンの展示の鑑賞記録への注釈を整理する。どこから書いていこうか。

•日記整理

日記はなんのために書いているのか。その都度、自分の制作で起こっている事を言語的に把握するため。個展でのテーマと制作行為の繋がりを見失わないための言語化である事を再確認。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?