音楽演出で考える「逆転裁判」シリーズの変遷

だらけです。「大逆転裁判1&2 ―成歩堂龍之介の冒険と覺悟―」(「険」は旧字体)が発売されました。法廷を舞台にしたテキストアドベンチャーゲームである「逆転裁判シリーズ」の最新作です。2001年に「逆転裁判」が発売されてから20年間続くシリーズですが、その魅力はシナリオの奇抜さや面白さだけでなく、作品中の音楽も大きいと思います。本記事では逆転裁判の法廷パートにおける、演出の変化について考えてゆきます。

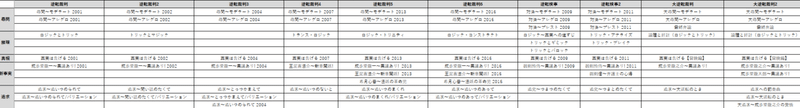

なお、本記事に使用している画像をスプレッドシート形式で公開していますので合わせてご参照ください。

基本パターン

「逆転裁判」は起きた事件の捜査をする「探偵パート」と、法廷で行われる裁判で真相を明らかにしてゆく「法廷パート」に分かれてゲームが進行してゆきます。今回は「法廷パート」について述べてゆきます。

法廷パートの構造

法廷パートでは、裁判に召喚された証人の「証言」に対して、弁護側が「尋問」をしてゆき、そこで新たになった事実をもとに、さらなる「証言」を求めそれに対し「尋問」をしてゆくことを繰り返し、事件の真相を明らかにしてゆきます。また証言や尋問をさらに細分化すると、「与えられた情報を整理して考える」「尋問を続けることで、新事実が明らかになる」「新事実に基づいて新たに証言を求める」「明らかになった事実をこれまでの情報と突き合わせて真相を解き明かす」「白日に晒された真相を追求する」などがあります。これらのシーンをそれぞれ「尋問」「推理」「真相」「新事実」「追求」に分割します。逆転裁判シリーズではこれら各シーンに対応する曲を割り当てており、シーンの移り変わりを曲で表現し、曲の変化によって裁判が進んでゆく手ごたえを与えています。

シーンに合わせて曲が変化してゆくことで、物語が先に進んだ手応えをしっかり感じることができますし、裁判が進んでクライマックスに近づいてゆくに連れてアップテンポな曲に変化してゆき緊張感も高まってきます。

ここからは、逆転裁判シリーズの各作品に注目し、曲がどのように使われてきたのか、そしてゲーム構造や曲による演出はどのように変化していったのかを実際に見てゆこうと思います。

基本形(逆転裁判1~3)

先述したシーンで使われる基本形が提示された形です。裁判の進行度に合わせて2種の「尋問」を使い分けており、緊張感を高めています。「真相」「新情報」には「真実は告げる」「異議あり!」などが使われています。裁判中に「尋問」「ムジュン指摘」「新事実」「推理」「真相」のシーンを行きつ戻りつしながら右へ左へと大きく気持ちを揺さぶる演出を曲が大きくアシストしています。

図で示していますが「決定的な証拠」を突きつけるクライマックスシーンでは「追求」が流れます。物語のクライマックスでありプレイ中に最も感情が昂るシーンで用いられる曲であり、実際に疾走感のあるアップテンポな楽曲である事が多いです。

発想を逆転して考えると、逆転裁判は「追求を如何にカッコよく聴くことが出来るか」という構成になっていると言えますし、プレイ中は「いつ追求が流れてくれるか」を期待しながら物語を進めてゆく楽しみ方も出来るのではないでしょうか。

「追求を如何に気持ちよく聞くことができるか」という観点で考えた際に、その手法は2つ挙げられると思います。一つは追求にたどり着く道のりに大きく変化をつけておくこと、もう一つは追求の曲そのものを変化させて大きな印象を与えることです。

前者は逆転裁判のシナリオそのものと言えるでしょう、証拠を集めるも真相が出ないままに法廷に立ち、思いつきのハッタリで言ったことが真相を大きく手繰り寄せたり、順調に積み重ねてきた推理が相手の一言であっという間に崩れ去り窮地に追い込まれるなどの右へ左へ揺れ動くことです。123では一度「追求」を流した後でも再び窮地に追い込まれて曲が中断してしまうことはしばしばあります。

後者はバリエーションという形で提示しています。イントロ部分にアレンジを加えさらに強い印象を与えるものになっています。また逆転裁判3では最終話のクライマックスシーンで逆転裁判1の追及をアレンジして使っています。123は成歩堂トリロジーとしばしば語られますが、そのクライマックスにふさわしい見事な演出だと思います。

第1の変化(プレスト)

演出の変化と言う点でなら「逆転検事」シリーズが大きな進化を見せたといいます。

「逆転検事」シリーズではこれまでの法廷で使われていた「対決」シリーズの曲に、モデラート、アレグロ、さらにプレストが加わったことが大きな変だといえます。

これはこれまで裁判の中で波のように起きていた緊張感の高まりを、波の数を増やすことによって、追求が流れる真相解明シーンに向けて大きな波を演出するためのものと言えるでしょう。

この大きな波の必要性は、ゲームをさらに面白くしようと言う発想と言うよりかは、むしろシリーズが続いてゆくにつれて物語が長編になってしまったことに対応したものだと思います。逆転裁判シリーズは始まった当初に比べると、どんどん1話ごとのテキスト量が長くなってしまっています。テキストが長くなってしまうと冗長になってしまい、ゲーム中での緊張感を生み出すことが難しくなってしまうと思います。その為盛り上がりの波を増やすことで、緊張感が生まれる回数を増やし、ゲームプレイ中の緊張感を生み出しているのではないでしょうか。

またこの変化は今までのファンの期待を「裏切り」によって新たな驚きを生むことに成功していると思います。逆転裁判シリーズが長くなってきたことで、序段で指摘した「型」から生まれるマンネリがあると思います。どの曲がどのような場面を演出しているのかを知っていると、プレイ中に自分が今物語のどのあたりをプレイしているのか予想できてしまうことが出来てしまうこともできるでしょう。しかしここにアレグロと言うさらなる山場を作ることによって、裁判中の緊張感をさらに高めることに成功したのではないかと思います。

第2の変化(追及への前奏曲)

この変化は「大逆転裁判」においてさらなる進化を遂げます。それが「大逆転裁判2」で採用された「追求への前奏曲」です。これまでの裁判中での盛り上げ方とはまた別の盛り上げ方です。逆転検事までの盛り上げ方は「物語の緊張を生む波を数多く作り、これから待っている真相の衝撃をさらに大きく見せるためのもの」でした。しかし、前奏曲はこれとは全く異なるものです。それは波の数を増やすものではなく、むしろ波の見せ方について変化をつけたものでした。

「追求への前奏曲」は物語で真相が解明される前の説明パートで演奏される曲です。この曲は大逆転裁判の追求である「追求~大逆転のとき」のメロディーを使って作られた曲です。曲中のどこで区切っても、そのまま「追求~大逆転のとき」にシームレスに繋がるように作られている曲です。オクトパストラベラーのバトル曲演出(バトルエクステンド)と同じ発想で作られたものでしょう。

「追求への前奏曲」はこの先に待っている真相の衝撃をより大きく見せるために、言い換えればこの後演奏される「追求~大逆転のとき」に感じる波をさらに大きく見せるために、波が生まれる前の引き潮の存在をしているといえます。引き潮があることで、この先にやってくる波がより大きく感じることができるのでしょう。

逆転検事の項で私は、物語が長くなってしまうことへの対策として波の数を増やしたと説明しました。しかしながら波の数を多くしたところで、それがさらなる緊張感に繋がったとは言えないと思います。大逆転裁判では、一度静かな小波のような前奏曲を用意することで、緊張と緩和の差が激しく大きく表現することができました。また、前奏曲のパートを用意することで、真相を明らかにする前に必要なトリックを説明したり、思考の整理して推理する「助走」を十分に描くことができたのではないでしょうか。

第3の変化(大追求~成歩堂龍ノ介の覺悟)

「大逆転裁判2」のクライマックスシーンでは、新曲「大追求~成歩堂龍ノ介の覺悟」が流れてきます。この曲は「成歩堂龍ノ介~異議あり!」のメロディーと「追求~大逆転のとき」をミックスして出来上がっている新しい「追求」でした。「意義あり!」はこれまでの逆転裁判シリーズで登場したそれぞれの弁護士のテーマソングとも言えるものです。尋問の際に突破口を開くきっかけとなる瞬間に流れる「異議あり!」を、真相解明のクライマックスシーンに使うことにとても大きな衝撃を受けました。これまで「追求」が流れたらそれで真相解明だと信じきっていたので、物語の展開も相まってとても興奮したのを記憶しています。これまで波の数を増やす、引き潮の時間を作り大きな波を演出する、と演出をしてきた中で一番最後に「来るはずなかった一番大きな波」を作り出したことは大成功だったと思います。

以上みてたように、逆転製番のシリーズが進み、物語が長くなってゆくことに対応するように、楽曲の演出も変化してきたのでした。

ここから先は

¥ 100

たくさんのゲーム音楽演奏会に参加して、たくさんレポートを書いてゆく予定です。