【2021年】第30回放射線治療専門医認定試験解答・解説

はじめに

試験勉強中に自作した解答・解説をシェアします。間違いも多々あるかと思いますのでその点はご了承ください。問題はJASTROで配布されているものを引用しています。

なお、参考文献として頻回に引用する書籍は以下の通りに省略します。

放射線治療計画ガイドライン 2020年版=「ガ」

放射線治療 基礎知識図解ノート 第2版=「ノート」

がん・放射線療法2017 改訂第7版=「緑本」

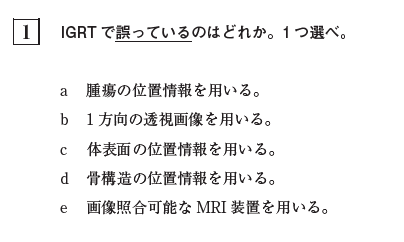

01 b

「IGRT とは2方向以上の二次元画像,三次元画像,または三次元患者体表面情報に基づいて治療時の患者位置変位量を三次元的に計測,修正し,治療計画で決定した照射位置を可能な限り再現する照合技術を意味する。」

02 e

a ×この問題のように見慣れた形式のDVHは積分型

b ×PTVのD95%は50Gy

c ×OARのV30Gyは25%

d ×PTVの最大線量は45Gy辺り

e ○

03

a ×リニアックのX線はパルス放射線

b ×6MV程度だと中性子の発生は考えづらい

c ?エネルギーが大きい方が飛程も大きそうだが…

d ×エネルギー(MeV)の値を3で除して80%深(cm)を求められるのは電子線

e ○

04 e

a ○

b ○

c ?

d ?

e ×以下のwebページによると50keV程度らしい

「負水素イオンは生成時はプラズマで、最初の加速電圧は50kV、つまり運動エネルギーは50keVと極めて遅いものです。このビームを加速空洞を通し加速させつつ塊(バンチ)に加工します。」

05 e

a ○α線はHe原子核が高速で飛び出したものなので質量数4

b ○Ra-223(α線放出核種 半減期11.4日)前立腺癌内用療法

c ○

d ○+2の電荷をもつ荷電粒子線である

e ×α線は高エネルギー放射線で60~230keV/μm(ノートp297)

06 e

e ×sliding window法の説明

07 ab

a ○電子線ではエネルギーが大きくなるほど表面線量が上昇する(光子線は逆)

b ○

c ×側方散乱はエネルギーが低いほど顕著

d ×なだらかになる

e ×80%

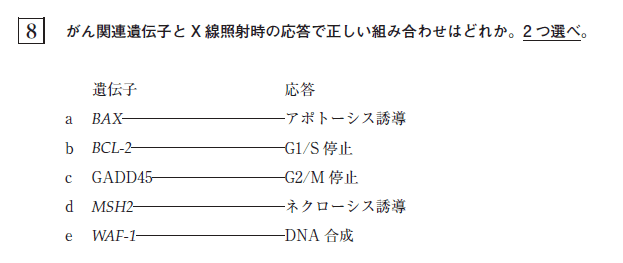

08 ac

b ×BCL2タンパクはカスパーゼ活性を抑制してアポトーシスを阻害する

d ×MSH2はミスマッチ修復に関わる

e ×CIP1/WAF1は細胞周期の調整に関わる

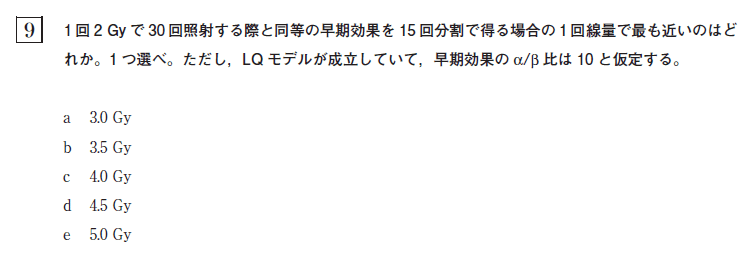

09 b

BED=D{1+d/(α/β)}で求められるので60Gy/30fr、α/β=10のBEDは72

a 58.5

b 70.9

c 84

d 97.9

e 112.5

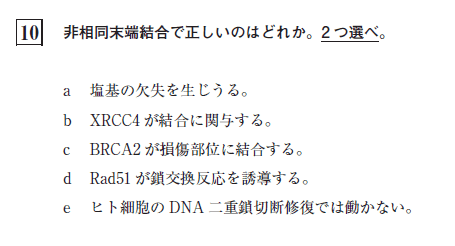

10 ab

c ×相同組み換え修復の説明

d ×相同組み換え修復の説明

e ×2本鎖切断で働く

11 bcd?

a ×以前はそうだったが現在は加速器BNCTがある

b ○FBPA-PET検査を施行する

c ○

d ○

e ×熱外中性子の方が深部に届く

12 a

下記の②にあたる時期と考えaとした。なお、似たグラフが2012年問09にも出題されている。

13 e

e ×PD-L1を標的とする薬剤はアベルマブ、アテゾリズマブ、デュルバルマブ。イピリムマブはCTLA-4を標的としている。

14 c

I-131の半減期が約8日なので以下の式で計算すると4日となる。

15 ab

播種あり=CTVは全脳全脊髄

播種なし=CTVは全脳室系以上、基底核原発の場合は全脳

16 bc

a ×中間生存期間は延びないが無増悪生存期間は延びる

b ○てんかんのみ放射線療法群で少なくなっていた

c △各比較試験は低リスク群を術後療法から外してデザインされている

d ×ただし、放射線治療後にPVC療法(プロカルバジン、ロムスチン、ビンクリスチン)を維持療法として追加する試験でサブ解析として全生存率が改善する可能性が示唆された(緑本p600)

e ×

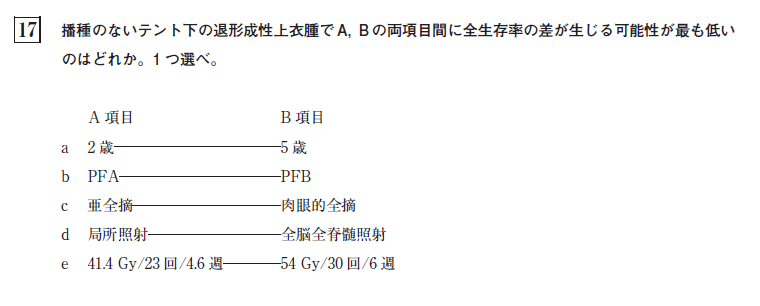

17 d

「年齢・分類・腫瘍発生部位とその広がりは治療・予後を左右する重要な因子である」(ガp81)

a ○年齢は重要な予後因子

b ○PFAは乳幼児に好発し予後不良、PFBはより好発年齢が高く予後良好

c ○重要な予後因子

d ×「現在では播種のない症例において再発様式は原発部再発がほとんどであることから必ずしも全脳全脊照射は必要ないと考えられ~」(ガp81)

e ○「45Gy以上で生存率および無再発生存率が良い傾向が示されている」(ガp82)

18 e

腫瘍と視交叉の距離が5mm以内の場合にはSRSは適さないと判断される

a ×

b ×視交叉の線量を8~10Gy以下とする、海綿静脈洞内を走行する脳神経は視神経よりは耐容線量が高いとされるが、15~20Gyを目安にSRSの計画をする必要がある

c ×それは晩期有害事象、他に問題となる晩期有害事象に視機能障害あり

d ならないことはないと思うが……

e 「機能性腺腫の局所制御率は非機能性腺腫に劣る」(緑本p638)

19 bc

a ×

b ○腫瘍径が3cm未満の場合にはSRS、3cm以上5cm未満ではSRT

c ○1~2%

d ×照射後腫瘍径が一時的に増大する例が少なくない

e ×40~75%

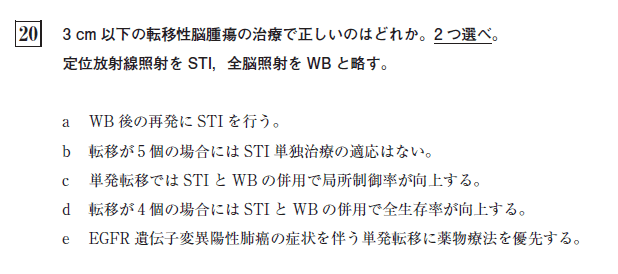

20 ac

a ◯以下の記載参照

CQ3 再発の転移性脳腫瘍の治療はどう選択するのか?

推奨3

全脳照射後の長径3 cm以下の再発にはSTIを行うよう勧められる。(推奨グレードC1)

b ×複数の転移でも定位照射が行われる傾向

c ○以下の記載参照

単発もしくは少数個の転移性脳腫瘍を対象としたSTI単独群とSTI+全脳照射併用群を比較したランダム化比較試験は4つある。(中略)頭蓋内の腫瘍制御については,4つの試験すべてにおいて,STI(あるいは腫瘍摘出術)を行った局所および頭蓋内遠隔部再発の制御は全脳照射併用群で有意に優れていたと報告されている。

d ×全生存率が延びるなら標準治療になるはず

e ×単発転移なら定位優先と思われます

21 c

上咽頭癌についての問題

a ×輪状軟骨尾側縁より下方にあるのでN3

b ×上咽頭癌は遠隔転移を伴うStage ⅣB症例を除くすべての病期で第一選択は化学放射線療法

c ○咽頭後リンパ節は5mm以上でGTV扱い

d ?

e ×Ⅴab(後頸三角リンパ節群/副神経リンパ節群)は照射野に含める

22 ce

a ×

b ×照射後の抜歯は顎骨壊死のリスク

c ○平均線量が40Gyを超えると甲状腺機能低下が有意に増加する

d ×耳下腺機能低下のTD5/5は32Gy、平均線量26Gy未満を目指す

e ○

23 de

a ×遠隔転移が多いのは肺

b ×予防的頸部リンパ節郭清が行われた症例を除けば、患側の予防的リンパ節領域照射を行うことによって再発が有意に減少する

c ×唾液腺腫瘍のなかではもっとも悪性度が高く早期から遠隔転移も認める

d ○顎下腺で発生すると予後不良(緑本p741)

e ○充実型、櫛状型、腺管型の順に予後不良

24 bc

下咽頭癌 T4aN3bM0 Stage ⅣB

a ×甲状軟骨破壊ありなのでT4a

b ○節外浸潤ありなので3Nb

c ○治療中・治療後の喫煙は予後不良因子

d ×シスプラチン単剤同時併用

e ×リンパ節転移が頸動脈を全周性に浸潤している症例で手術は難しいのでは

25 cd

a ×粘膜までならT3

b ×抜歯は照射前

c ○導入療法による喉頭温存療法の報告がある(緑本p702)

d ○

e ×原則として全頸部の予防領域を設定することが一般的

26 ad

中咽頭癌

a ○P16陽性なのでT4a/bの区別がない

b ×HPV陽性癌は若年者に多く、HPV非関連癌は高齢男性に多い

c ×中咽頭癌の発生部位で最も多いのは口蓋扁桃が含まれる側壁

d ○

e ×

27 d

咳嗽のみなので経過観察可能

28 e

正岡Ⅲ期の術後放射線治療についての問題。R0症例(病理組織学的癌遺残なし)では45~50Gy、R1症例(病理学的遺残あり)では54Gy程度、R2症例(非完全切術後)では60Gy以上が必要となります。

なお胸腺腫瘍の術後放射線治療に関しては放射線治療ガイドラインと胸腺腫瘍診療ガイドラインの記載内容が噛み合いません。放射線治療ガイドラインでは胸腺腫の正岡Ⅰ期は完全切除なら術後放射線治療不要、Ⅱ期では完全切除に対する放射線治療の意義は判然とせず、Ⅲ期なら肉眼的腫瘍切除がなされても術後照射を考慮、胸腺癌については完全切除例でも術後照射が考慮されるとあります。(ガp184)一方胸腺腫瘍診療ガイドラインは以下のようになっています。

CQ10 完全切除された胸腺腫に対して,術後放射線治療は勧められるか?

a. 完全切除されたⅠ,Ⅱ期胸腺腫に対しては,術後放射線治療を行わないよう推奨する。

b. 完全切除されたⅢ期胸腺腫に対しては,術後放射線治療を行うよう勧められるだけの根拠が明確でない。

CQ11 完全切除された胸腺癌に対して,術後放射線治療は勧められるか?

a. 完全切除されたⅠ期胸腺癌に対しては,術後放射線治療を行わないよう提案する。

b. 完全切除されたⅡ-Ⅲ期胸腺癌に対しては,術後放射線治療を行うよう提案する。

29 e

a ×保険適応あり

b ×休止期間は設けない

c ×小細胞癌の話

d ×放射線治療単独で35%以下、化学放射線療法なら30%以下

e ○

30 ae

肺門部早期扁平上皮癌 cT1bN0M0 StageⅠA2期

Ⅰ期なので放射線治療単独

肺門部早期扁平上皮癌に対する気管支腔内照射

適応となる症例はほとんど見られなくなってきた

高線量率192Ir

外照射40Gy/20Fr+腔内照射6Gy×3回(週1回)

局所制御率85%

なお中枢病変なので体幹部定位放射線治療なら60Gy/8回でありdは間違い。

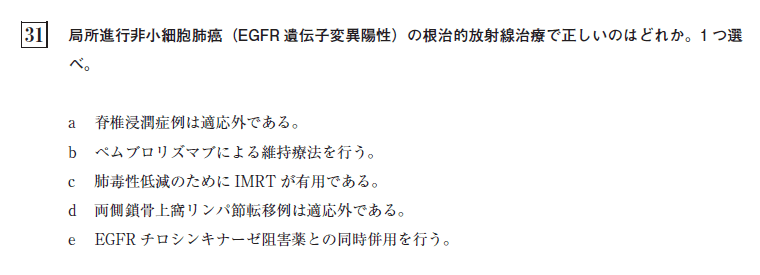

31 c

根治的放射線治療の適応となるのは、臨床病期N2ⅢA、対側肺門リンパ節転移を除くⅢB、ⅢC期の局所進行がんと高齢や合併症のために医学的に手術不能と判断されるⅠ/Ⅱ期症例

a ×椎体浸潤はT4なので適応外ではない

根治照射の対象となるⅢ期非小細胞肺癌は、耐術能のない、または切除不能のN0~1症例、およびN2~3症例である。Ⅲ期非小細胞肺癌のなかで、N3で対側肺門リンパ節転移を有する症例やT4で同側他葉の肺内転移を有する症例は、根治照射の適応とはならない。(緑本p774)

b ×非小細胞肺癌の化学放射線療法後の維持療法に使用するのはデュルバルマブ

c ○

d ×鎖骨上窩はN3なので適応外ではない

e ×

32 b

a ○

b × デュルバルマブ ヒトPD-L1モノクローナル抗体 小細胞肺癌の化学放射線療法後の維持療法に用いる

c ○

d ○

以下シスプラチン添付文書

抗利尿ホルモン不適合分泌症候群

低ナトリウム血症,低浸透圧血症,尿中ナトリウム排泄量の増加,高張尿,痙攣,意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれることがあるので,このような症状があらわれた場合には投与を中止し,水分摂取の制限等の適切な処置を行うこと。

e ○標準治療

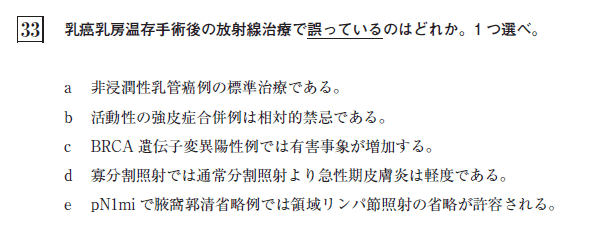

33 c

a ○非浸潤性乳管癌に関しても、ランダム化比較試験が行われ、メタアナリシスやシステマティック・レビューにおいて乳房温存術後の放射線治療が乳房内再発を有意に減少させることが示されている

b ○選択肢は相対的禁忌、絶対的禁忌は妊娠中のみ

c ×

晩期有害事象についても温存手術後の報告ではあるが,BRCA病的バリアント保持者は,そうでない乳癌患者と比較して晩期有害事象の増悪はみられていない

急性期の放射線皮膚炎(RR 0.44,95%CI 0.26‒0.75)については寡分割照射群で有意に少なかった。

e ○

微小転移の場合,郭清が省略された腋窩あるいは領域リンパ節への照射は基本的に勧められない。

34 bd

a ×日本人の平均的乳房サイズに対しては10MV以上のエネルギーのX線のみ使用することは不適切である

b ○

c ×PMRTでは「胸壁の照射にはビルドアップを考慮してボーラスの使用を考慮する」(ガp192)なのですべての照射野ではない

d ◯「十分なエビデンスがなく、必ずしも全例に行う必要はない」がこの症例はpN2aで「リンパ節転移4個以上陽性」なので内胸リンパ節転移リスクが高いため「弱く推奨」となる(ガp188)

e ×45~50.4Gy/25~28回/4.5~5.5週が最も多く用いられている

35 c

全乳房切除術後放射線治療(PMRT)

腋窩リンパ節転移4個以上なら「適切な全身補助療法との併用によって生存率を向上させる」、腋窩リンパ節転移1~3個の場合「最新のBECTCGメタアナリシスで乳癌死を減少させることが示された」

a ?乳房全摘N0症例に対するPMRTの意義を示す文献を見つけられず

b ×

胸壁への放射線治療歴のある患者に対する乳房再建術は行ってもよい。ただし,術後合併症の危険性を考慮し,その適応には十分な注意が必要である

c ○

d △

「内胸リンパ節領域照射の意義については十分なエビデンスがなく、必ずしも全例に行う必要はないと考えられる。腋窩リンパ節転移4個以上陽性、内側区域腫瘍で腋窩リンパ節転移1~3個陽性など、内胸リンパ節転移リスクの高い患者について弱く推奨されている」(ガp192)

N1a 1~3個の腋窩リンパ節転移で、最大径が2mmをこえるものを少なくとも1個含む

以上から原発巣が内側区域なら「弱く推奨」に入る症例ではあるが、cが明らかに正解のためdの優先度は落ちるか

e ×インプラントの方が有害事象は多い

36 be

a ×ⅠA期

b ○寡分割照射について、乳癌診療ガイドライン2018年版では「50歳以上、pT1-2N0、全身化学療法を行っていない患者では全乳房照射と同等として強く推奨し、その他の患者では弱く推奨」だったが2022年版で条件が撤廃され適応が拡大した。

c ?T3-4と原発巣が大きければN0でも乳房全摘後に胸壁照射が考慮されるがT1-2については文献を見つけられず。

d ×若年の浸潤性乳管癌ならあり

e ○70歳以上でホルモン受容体陽性のT1N0M0患者において、標準的な内分泌療法が施行される場合には、放射線治療の省略も許容できる

37 ab

a ○

b ○ⅣA期

c ×未分化癌は放射性ヨウ素が集積しない

d ×平均的な生存期間は3か月から半年程度

e ×予防的リンパ節領域への照射の意義は不明である

38 ?

問題の意図がわからない。トラスツズマブ、アンスラサイクリンは有害事象に心毒性の記載があるため配慮が必要と思われるが……?

39 be

腎機能障害なければシスプラチン+5-fu(フルオロウラシル)=FP療法が標準的

腎機能障害なければFP療法+ドセタキセルの三剤でより良好な治療成績も報告されている(有害事象も多い)

更に最近はフルオロウラシル(5-FU)+レボホリナート+オキサリプラチン(FOLFOX療法)

40 de

※大橋中央病院基準(緑本に記載)

①Child-Pugh AまたはB ②解剖学的に経皮的局所療法が困難 ③手術困難もしくは拒否 ④肝内限局の最大径4cm以下の単発性腫瘍 ⑤腫瘍が消化管から十分離れて存在する

a ×

b ×ソラフェニブの同時併用は原則禁忌

c ×TACE併用で2年局所制御率96%(韓国原子力医学院)3年局所制御率96%(大橋中央病院)

d ○

e ○RFAは3cmまで、SRTは5cmまで、ラジオ波焼灼術は3cmまで

41 ae

a ○何らかの呼吸動機法を併用すればインターナルマージンは節約できる

b ×推奨される化学療法なし 5-FU併用で予後改善が示唆されたが推奨される化学療法のレジメンの設定には至っていない(ガp233)

GEMやTS-1などの新規薬剤を用いた報告ではMST16か月程度が認められる(緑本p897)

c ×生存率ではなく局所制御率に寄与(緑本p897)

d ×50Gy/25回程度

e ○画像上の腫瘍縁よりも1~1.5cm程度、胆道癌では胆道に沿って上下2.0~2.5cm程度のCTVマージンをとる(緑本p895)

42 bd

a ×術前化学放射線療法と術後化学放射線療法を比較検討したRCTの結果では、生存率は両群で差がなかったが、術前照射群で局所再発率が有意に低く、Grade3,4の急性期および晩期有害事象の頻度は有意に低かった(ガp215)

b ○

c ×

d ○その高い局所効果により肛門温存率が高まることが期待されるが、必ずしも肛門機能が十分に温存できるとは限らない(緑本p918)

e ×選択肢の意図がわからない

43 ae

a ○

化学放射線療法による疼痛緩和はBSCより優れており推奨できる(グレードB)が,放射線単独療法より優れているとのエビデンスはない。

b ×CTVは「GTV+5~10mm」および「膵臓近傍の転移頻度の高いリンパ節群(腹腔動脈周囲リンパ節、上腸間膜動脈近位・遠位リンパ節)」

c ×SBRT(体幹部定位放射線治療)は2020年より保険適用となった

d ×↓から5-FUが基本 他にはGEM、S-1

CQ3-2局所進行切除不能膵癌に対し化学放射線療法の標準的な併用化学療法は何か?

局所進行切除不能膵癌に対して,化学放射線療法を行う場合の標準的な併用化学療法は5-FUである(グレードB)。

ゲムシタビン塩酸塩との併用については積極的に推奨するだけの科学的根拠が十分ではないものの,その有用性を示唆する報告もあり,安全性が確認されたレジメンにおいて十分な説明を行い同意を得たうえで実施することは,選択肢の1つとして考慮されてもよい(グレードC1)。

e ○総線量50~54Gy、一回線量は1.8~2.0Gyが頻用される

44 bc

a ×肛門扁平上皮癌には化学放射線療法を第一選択とし、再発例には救済手術を行うことが欧米では標準治療となっている。日本においても初期治療に化学放射線治療が思考される施設が増えている。肛門腺癌に関してはまだ十分なコンセンサスがない。

b ○

c ○骨盤リンパ節(内腸骨リンパ節、外腸骨リンパ節、直腸周囲リンパ節および仙骨前リンパ節)と鼠径リンパ節をCTVに含むことが推奨される

d ×(化学放射線療法においては)全骨盤照射領域へは36~39.6Gy/20~22回/4~4.5週、その後原発巣と腫大したリンパ節のみに縮小し、総線量54~59.4Gy程度まで追加する。(単独の場合)予防照射領域には45Gy/25回/5週程度、GTV領域には60Gyないし70Gy程度を照射する。

e ×フルオロウラシル(5-FU)およびマイトマイシン(MMC)を同時併用する

45 e

a ×

b ○線源脱落の確認のため、最低でもヨウ 素125シードは1日、金198グレインは3日入院が必要

c ×2000MBq

d ×1年

e ○

46 e

a ×直腸線量が低下する

b ×添付文書の禁忌・禁止欄に「軽直腸的な投与」がある

c ×約3か月

d ×

e ○

SpaceOAR システム使用に際し対象とならない患者(禁忌)

前立腺と直腸間に強い癒着が認められる患者(本品によるスペースが適切に形成されないため) 前立腺背側に明らかに画像上で確認出来る T3 の患者又は、明らかに直腸へ浸潤している患者

47 de

a ×NCCNガイドラインではIMRTは推奨していない

b ×病期Ⅰ期のセミノーマでは高位精巣摘除術後の治療として、経過観察、カルボプラチン単剤による化学療法、術後放射線治療の選択肢がある

c ×Ⅰ期は傍大動脈リンパ節のみを照射対象とする

d ○総線量20Gyが標準である

e ○

48 de

a ×

b ×転移巣に対するチロシンキナーゼ阻害薬(ソラフェニブまたはスニチニブ)と定位放射線治療の同時併用についてはガイドラインに記載あり

c ×α/βが小さいので1回線量が高い方が望ましい

d ○平均1.1~1.3cm、最大で2.7cm以上との報告もあり~(緑本p947)

e ○認められるようになった

49 e

a ○

b ○

c ○

期待余命が10年以上の低〜中間リスク限局性前立腺癌症例に推奨される

d ○

e ×

50 de

a ?

b ?

c ?

d ○1回線量2.5~4Gyの中等度寡分割照射では、60~70Gy/20~28回/4~5.6週程度の線量において通常分割と同程度の長期成績と安全性が報告されている(緑本p974)

e ○複数の報告あり https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25171903/やhttps://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/cancernavi/news/202002/564357.html

51 d

a ×膀胱D2cm: 36.5~7.6Gy

b ×直腸、膀胱など 可能であればS状結腸、小腸も

c ×high-risk CTV (HR-CTV)のD90に処方される

d ○HR-CTV GTV+子宮頚部全体+残存が疑われる範囲

e ×IR-CTV HR-CTVに5~15mmのマージンをつけた範囲

52 b

53 e

a ◯60Coや192Ir

b ◯

c ◯

d

e ×『子宮体癌取り扱い規約』では、線量評価の基準点は子宮頸部におけるA点を用いているが、子宮体部の解剖学的特徴により、A点のみでは子宮体癌に対する線量評価は不十分である。(中略)基準点のとり方はアプリケーターから一定の距離にある点といくつかの報告があるが、筋層の厚みがさまざまで、アプリケーター挿入により筋層が進展される子宮体癌では、これらを病巣線量の基準点とするには不十分と考えられ、子宮体部の漿膜面の基準点とするのが合理的である。(緑本p1019)

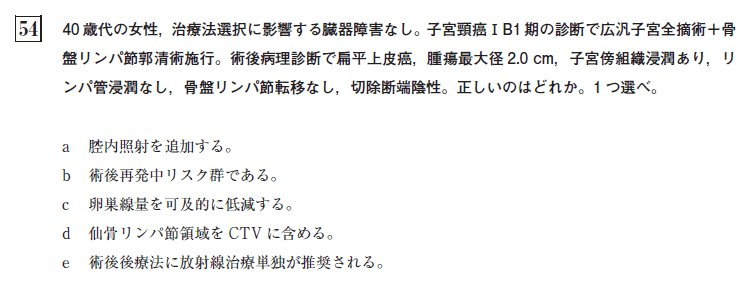

54 d

a ×高リスクで術後化学放射線治療は施行するが断端陰性なので腔内照射は行わない

b ×高リスク

c ×閉経前と思われるので卵巣機能温存を目的とした卵巣の移動固定を検討しても良い

d ○骨盤リンパ節領域を含める

e ×高リスクなので放射線化学療法、中リスクなら化学放射線療法または放射線単独

55 e

a ○IMRT, VMATを用いる

b ○RT-2/3DeVIC療法で50~50.4Gy/25~28Fr/5~5.5week

c ○

d ○開口して舌を照射野から外す工夫をするのが望ましい

e ×リンパ節転移が無い場合、リンパ節はCTVに含めない

56 e

症例は古典的ホジキンリンパ腫の限局期unfaborable群(B症状あり※リスク因子参照)なのでABVD(4~6サイクル)→30Gy/15fr/3week(ISRT)が標準治療

57 e

a ×原発性皮膚濾胞中心リンパ腫:皮膚B細胞リンパ腫のうち低悪性度のもの、放射線治療単独

b ×原発性皮膚未分化大細胞型リンパ腫:頻度が少なく報告がない。限局していれば放射線療法または切除。

c ×粘膜関連リンパ組織節外性辺縁帯リンパ腫:皮膚B細胞リンパ腫のうち低悪性度のもの、放射線治療単独

d ×成人T細胞白血病・リンパ腫、くすぶり型:急性型、リンパ腫型ではmLSG15療法が推奨。慢性型、くすぶり型では緩和的治療として菌状息肉症と同様のskin-directed therapyが行われる。CCR4陽性ならモガムリズマブ。

e ○原発性皮膚びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫、下肢型:通常のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫と同様にR-CHOP療法が行われ、限局期では放射線療法を追加する。進行期においても巨大腫瘤と化学療法後非CRV2放射線療法を行う。

58 e

a ×

b ×併用する

c ×進行期なら適応あり

d ×

e ○再発・再燃DLBCLに対しては,同種造血幹細胞移植(以下,同種移植)ではなく,まずは自家造血幹細胞移植併用大量化学療法(high-dose chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation:HDC/AHSCT)の適応が考慮される。

59 d

a ○乳腺はリスク臓器

b ○限局期中高悪性度リンパ腫に対してR+/-CHOP療法後CR例では放射線治療30Gyが適切である

c ○

d ×腫大していないリンパ節を含む必要はない

e ○化学療法前から診断画像を放射線治療体位で撮像することを推奨する

60 e

e ×眼窩限局MALT 放射線単独 24~30Gy/12~20Fr/2.5~4week

61 d

a ×外科的切除後あるいは化学療法後の腫瘍残存量に応じて行われる

b ×同日

c ?

d ○正しいと思う

e ×準備段階から行うのが望ましいのでは

62 d

a ?放射線治療ガイドラインには記載なし

b ?放射線治療ガイドラインには記載なし

c ×緊急時に肝臓へ2~6Gy/2~4fr

d ○19.8Gy/11fr

e ×45~50Gy(肉眼的に残存する腫瘍に対しては50~60Gy)

63 de

a ×リンパ腫など

b ×白血病が骨髄性か否か

c ×肝芽腫や胚細胞腫瘍

d ○

e ○

64 be

a ×保険適応はない

b ○

c ×卵巣ごと保存する場合は月経発来でも可

d ?

e ○

65 ce

a ×手術後早期に開始

b ×若年者が多い

c ◯

d ×5mm程度(真皮層が含まれるようにする)

e ◯再発しやすい前胸壁(胸骨部)・肩甲骨部・下腹壁(恥骨上部)では20Gy/4Fr/4day、再発しにくい耳垂部では10Gy/2Fr/2dayと線量増減を考慮する

66 eのみ?強いて2つ挙げるならae

a ×急性期有害事象として記載されている(ガp344)が、晩期にも起こり得るのでは……?

b ×術前照射では同時化学療法の有無を考慮し1回1.8~2Gy、44~50.4Gy/22~28fr/4~5.5week

c ×2018年4月1日より手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の陽子線治療も保険適用

d ×比較的放射線感受性が良いはず

e ○

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?