本部御殿手の取手(2)ー対当身と対掴み手ー

「本部御殿手の取手(1)」で、大東流合気柔術やその派生武道(合気道、八光流)では座技が基本となっているが、本部御殿手の取手は立技のみで座技は皆無であると述べた。

柔術技法の分類には様々な仕方がある。座技か立技かというのもその一つである。また、大東流の武田惣角の子息の武田時宗宗家は、大東流の特徴について以下のようにも述べている(注)。

武田 大東流の中の「合気」とは、結局後の先なんですよ。後の先を簡単に「合気」と言っているのです。

(中略)

「合気」というのは先先の勝ではないのです、相手に突っこまれた場合とかの後の先です。大東流はみな後の先です。相手が攻撃してくるのを外して打つという後の先です。

上記によると、大東流の技法はみな「後の先」だという。ここでいう「後の先」とは、自分から先に攻撃しない、敵(受)が攻撃してきたときにのみ対処するという意味であろう。そしてそれが「合気」の意味だという。

大東流には柔道のような乱取り(空手でいう自由組手)はない。あくまで「形」を通じて稽古するのであるが、その形は基本的に受が先に技を仕掛けて、取(防御側)がそれに対処するという形式で行われる。(ただし若干の例外はある)。

そしてこの形を分類すると、大きく2つに分けることができる。かりにこの2つを「対当身技法」と「対掴み手技法」と名付けることにする。

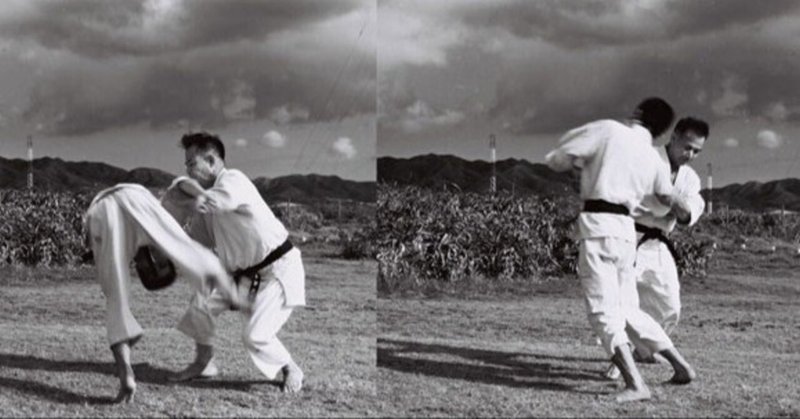

対当身技法というのは、受が当身(打撃技)を仕掛けてくるのを対処する技法である。大東流やその派生武道には正面打ちや横面打ち――空手でいう「上段手刀打ち」――や、正拳突きに似た当身技がある。以下は、久啄磨『惟神の武道 : 大東流合気武道秘伝』(1940)に掲載の「立技正面打」の写真である。

もともと大東流には技法名がなかったので、この技法も今日では系統ごとに様々に呼ばれている。

対掴み手技法というのは、空手でいう「掴み手」、すなわち敵に両手首や片手首を掴まれた、あるいは袖(腕)、肩、前襟(胸)、後襟(衣紋)を掴まれた等の場合に対処する技法のことである。首絞めや羽交い締めへの対処技法もこれに分類してもいいであろう。

この対掴み手技法が、大東流やその派生武道の場合、非常に多いのである。たとえば、上述の久啄磨『惟神の武道』に掲載の技法を分類すると、対当身技法と対掴み手技法の数は以下のようになる。

対当身:13(座技5、半身半立1、立技7)

対掴み手:34(座技9、半身半立4、立技19、2-3人捕2)

2、3分類が難しい技法もあるが、おおむね対掴み手技法が対当身技法より倍以上あることがわかる。この傾向は八光流の場合、さらに大きくなる。

上の動画は先日紹介した八光流から独立した八光伝心流の初段座技だが、8つの技法のうち、対当身技法は打込捕の1つしかない。三段、四段技になると、対当身技法は若干増えるが、総じて大東流よりも少ない。

八光流の奥山龍峰は攻撃技を用いる武道を禁止する「惨忍暴力等競技禁止法」制定の陳情書を国に提出するくらいだったから、おそらく対当身技法も極端に少ないのであろう。

一方、本部御殿手の取手は下の動画でもわかるように、対掴み手技法はほとんどないのである。

「ほとんど」というのは、応用技として若干ある。割合でいうと、対当身技法が9割以上で、対掴み手技法は1割以下である。

そもそも空手の組手には「対掴み手」の技法はほとんどない。掴まれる前に、受け技で防いだり、叩き落さねばならないという発想が空手には濃厚だからである。

また、昔の空手の稽古では上半身裸で行うことも珍しくなかったため、袖や襟を掴むという技法そのものが発達しにくかったのであろう。空手の対掴み手技法をはじめて公表したのは、おそらく本部朝基である。

上は、胸ぐらを掴まれたときに、左手で突きを入れ、さらに立ち関節技を極める取手技法である。

本部朝基がこの技法を父や兄から習った可能性もあるが、おそらくは本土に出てきてから柔道家や柔術家と交流をもつ過程で、自ら編み出したのではないであろうか。

いずれにしろ、大東流やその派生武道では、対掴み手技法が大きな位置を占めているのに対して、本部御殿手の取手にはほとんどないのである。

つまり、一部の人々が本部御殿手と大東流や八光流とが「似ている」と思い込んでいるのに反して、実際はその本質からいうとむしろ「対極」に位置しているのである。

注 どう出版編集部『改訂版 武田惣角と大東流合気柔術』どう出版、2002年、249、250頁。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?