「ナナマルサンバツ」という此度完結した文化系バトル漫画の最高峰を激推ししたい

漫画がひときわ好きな人間ではあるのですが、そんななか私に大きな影響を与えた漫画がこのたび完結を迎えました。

それが「ナナマルサンバツ」。杉基イクラさんが描いている「競技クイズ」を舞台とした漫画です。

「競技クイズ」。切り口がなかなか希少ですよね。ピンとこない方に通じやすい言い換えをするなら「高校生クイズ」です。

「高校生クイズ」は日本テレビ系列で知に自信のある高校生たちがしのぎを削り合う夏の風物詩たるテレビ番組ですが、厳密に言えば競技クイズは別に高校生だけのものではないんですよね。朝日テレビ「アタック25」は老若男女問わずゲストとして選ばれますし、TBS「東大王」は名前の通り大学生も出ていますよね。

あくまで「ナナマルサンバツ」はボーイミーツガールものであるから高校生が主人公となっていますが、競技クイズは誰しもが楽しめる楽しいゲームであるとともに、知をめぐるバトルであり、この漫画はその真髄をこれでもかと叩きつけてきます。

クイズで? バトル? クイズで戦うなんてせいぜい早押しするくらいじゃないの? それで展開が広がるの? と思われる方もいるとみられますけど、事はそう簡単じゃなかった。クイズの奥深さと熱さをぶつけてくる、濃密な「文化系バトル」漫画でした。

コンマ秒を争う早押しクイズ戦略の網羅

冒頭1巻では主人公「越山識(以下、「越山」といいます。)」がクイズ研究会(部活)と出会う中、そのクイズを攻略する構造を直感的に解き明かすシーンがあります。この漫画が2010年連載開始であることを鑑みると、思うに、こういったクイズの理屈を体系的に、一般層に向けて解説したコンテンツははじめてだったのでは?と思っております。

もちろん、クイズガチ勢にとっては当然のことをガイドしているに過ぎないですし、専門誌であれば基本テクニックとして語っているとは思います。しかし、私のようにアーケードクイズゲーム「アンサーアンサー」とのタイアップで初めてこの漫画のことを知り、そこからハマった口としては『直感的にはわかっていようとも、理論としての攻略法としてはわかりきっていなかった』クイズの攻略法を叩き込んでいく出だしに引き込まれた覚えがあります。

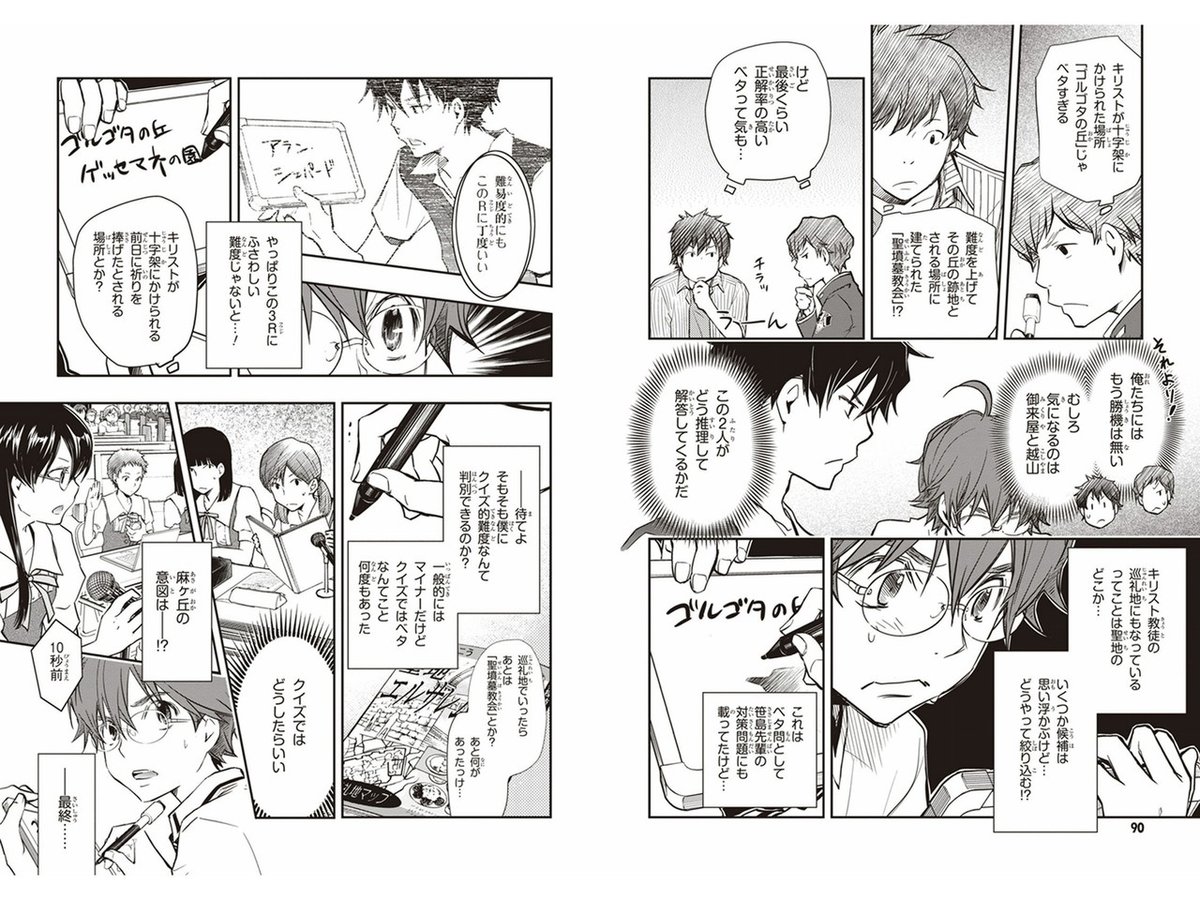

「問:〜なのは○○ですが、」で答えが分岐する、いわゆるパラレル問題の早押しポイント、「早押しクイズは答えがわかってから押すクイズではない」ということ、問読み者の反射神経を利用して答えが確定するポイントのほんの少し前で早押しする「読ませ押し」等々……、これらを理解してから読むと早押しクイズがF1レースにすら見えてきます。

後半になればもうちょっとエグい(けれども人間業の範疇ではある)テクニックや、「テーマやルールから考察される、出題者が導きたい方向を読んだ戦い」とかも踏み込んできますが、とにもかくにもクイズへの理解の深さを全編感じることしきりです。

(16巻のこのコマは特に、テクニックの妙をまとめて表現する「ザ・ナナマルサンバツ」なコマだと思っています)

これら解説は、現在ではYouTubeコンテンツ「QuizKnock」(「東大王」等でおなじみの伊沢拓司が構えるYouTubeチャンネル)とかでも解説があったり、それぞれのクイズ企画において実践はされていますが、それより前にナナマルサンバツは叩き込んでくれた、稀有な解説だと感じています。

(話は逸れますが、QuizKnockの上記「ガチ早押し」回はクイズ好き必見の回だと思います。これぞ、「生きるナナマルサンバツ」でした)

「個人戦の極致」だからこそ起こる「全員が主人公」のバトル

クイズは究極的には、頼れるものは自分の知識です。いくらチームを組んで挑むルールのクイズであっても、最終的に頼れるものは自分の知識と反射神経(テクニック)。

そう考えたときに、いくら主人公である越山が魅力的であってもそのライバルが魅力的でなくては勝負が引き立ちません。ライバルが魅力的であることはこの漫画だけに限らず、バトルが絡むあらゆる漫画の必須要件であるとは思いますが、クイズはその性質上常にタイマンをやるような勝負ではない(むしろ、「アタック25」や「高校生クイズ」の決勝戦とかを筆頭に3〜4人(グループ)程度の対戦となることが一般的ではないでしょうか)ことからライバルのみならず他の対戦相手も魅力的でないといけません。

その点ではナナマルサンバツ、本当に誰もがライバル、誰もが主人公の魅力的なキャラクターだらけだった……!

ライバル的なキャラクター「御来屋千智」ももちろんいるのですが、もっというと、前のチャプターで完全にモブだったキャラクターが、大会編でメインキャラとして駆け上がっていたりすることが多々あるんですよね。

「例会編」というサークル大会編で問読みをしているモブキャラクターが「SQ関東予選編」「SQ本戦編」(全国大会編)になったら完全に主人公・ライバルと正答数を張り合うメインキャラクターになっていたり(上記引用コマ左頁にいるおさげの娘は、このnote前段で引用した「摂氏温度の〜」問題の4コマ目の女の子と同じであり、先のチャプターにおいては正答を稼ぐ強キャラとなります)、もっというと、主人公・ライバルに次ぐキャラクターが10人以上いるのですが、いずれも引けも劣らない魅力を放っている。それらキャラクターが、それぞれ得意ジャンルを持っている。主人公が文系・ライバルが理系・ヒロインが語源とかはわかりやすいなーとか思う一方、ファンシーコンテンツを好む女子がライフスタイルとか芸能で一歩抜けた能力を持っていたりするのがあるある!って感じできめ細やかなキャラ設定を感じるのです。

そしてその魅力性は最終章「SQ本戦編」でさらに上がりました。最終章にふさわしい強キャラがどんどん出てくるなか、えてして「強くて」「知的な」キャラクターってのは嫌味になりがちなところ、キャラクター性と展開の爽快さで皆々を魅力的に描いており、本当に清々しい。ここまで性格の悪いキャラクターがいない作品ってのは早々ないんじゃないかと思いました。

「創作ゲームもの」としても超一級。バラエティ番組を模したルールを、華麗に爽やかに解きほぐす

「創作ゲームもの」。造語ではありますが、大体意図は伝わるでしょう。漫画「LIAR GAME」や「ACMA:GAME」のように、実在しない(※ルールから作者によって創作された)ゲームをプレイヤー同士が戦うことを主軸においた作品です。

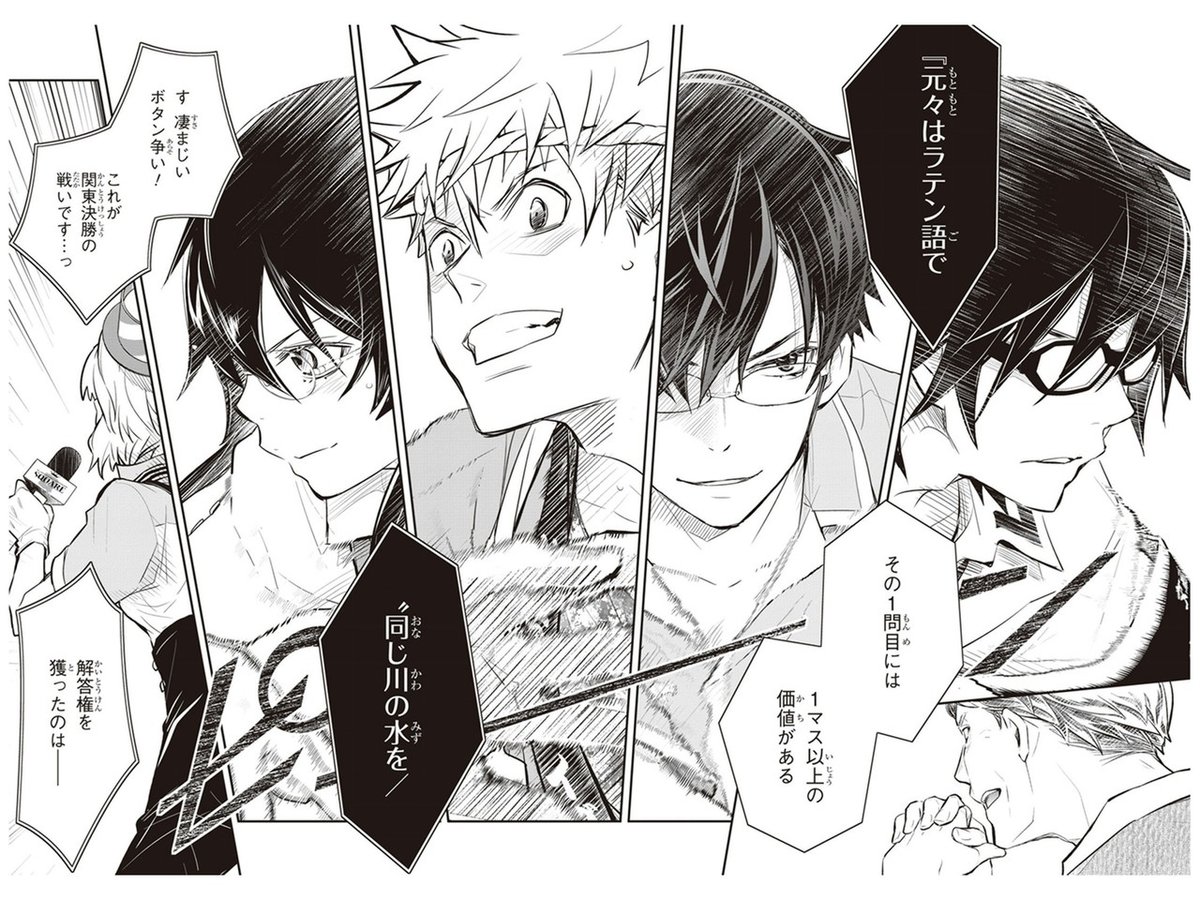

「ナナマルサンバツ」も展開が進むにつれ「SQUARE(スクエア)」というメディア企画番組へ出場する展開となるのですが(実在するものに言い換えると、まさに「高校生クイズ」となるでしょう。しかし、この「SQUARE」は社会人も出場しているため、厳密に言えば「高校生クイズ」とは別物ですが、『一般人が出場するメディアバラエティクイズ企画』と捉えた場合ズレはありません)、メディアバラエティクイズ企画らしくただの早押しクイズやボードクイズではなく、ルールに趣向が凝らされています。

こういった一風変わったルールのもとに繰り出される早押しクイズやボードクイズを、答え、時にはすかし、あえて間違えたり……と手を凝らし尽くして攻略していくさまは「創作ゲーム」としても極上の粋です。

「問題」と「回答」が、紡ぐストーリーのナレーション

この漫画の随一で、そしてとんでもなく美麗な点として、私は自信を持ってこれをお伝えしたい。

何をおまえはお洒落に見出ししてるんだ、と思われそうなので解説をいたしますと、この漫画は「ストーリー展開が指し示したいテーマやキャラクター性を、クイズの問題や回答に含ませ、時には回答として口に出させることで展開を補助する材料としているのです。

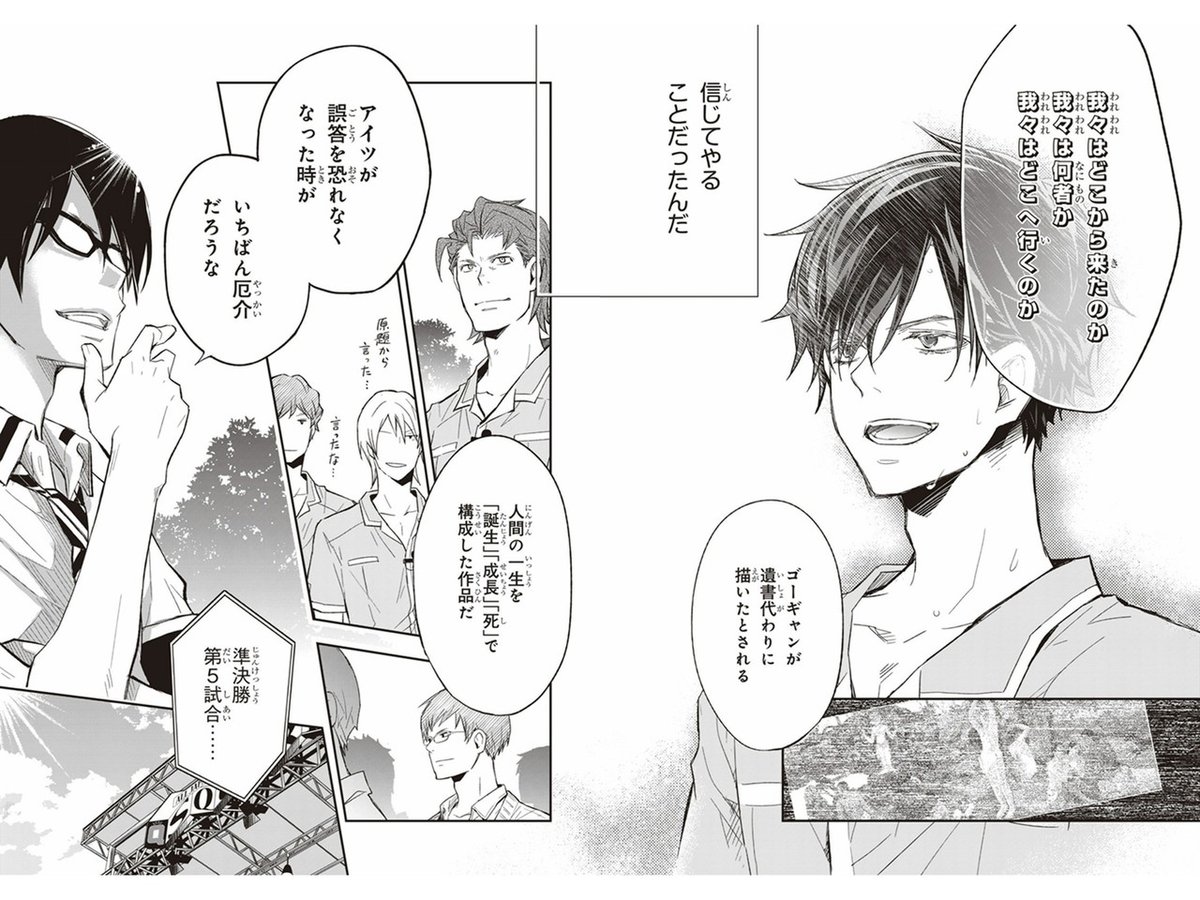

例えばこのコマ、ライバル(御来屋千智)とヒロインの兄(深見誠司)が渡り合ってる勝負の最終問題で「フランスの画家ゴーギャンが、ポール・タヒチ滞在中に、死を(作品中読み上げここまで)」「決意するなか描いた、人間の一生を誕生・成長・死で構成した作品は?」の答えなのですが、クイズという世界に一度叩きのめされ真っ直ぐに向き合えなくなっていたヒロインの兄が対決の中情熱を取り戻したという意味での生まれ変わりを表現するのにぴったりな答えであり、単に正答をしているだけながら、そこにはナレーション性・ポエム性があると思いませんか?

この表現方法はナナマルサンバツ内の随所に盛り込まれており、例えばミッション女子校の宗教ジャンルに対する造詣を表現しつつその可憐さを表現する意味合いで「全て答えなさい。キリスト教の教義における『三位一体』の(作品中読み上げここまで)」「指すものはなに?」の答えである、「父なる神・子なるキリスト・聖霊」を言わせたり、全国大会本戦第一問目において肩を並べるプレイヤーらのバチバチ感を示すために『ライバル』が答えである問題を出したり。

単にクイズをクイズだけとして捉えるのではなく、展開を補助する副材料として効果的にこなしていることが凄く面白みを増しているのです。

まさに、クイズは出題者と回答者のコミュニケーションであることが如実にわかりますよね。

ネタバレなんて断じてしないけど、見てほしい「最終話」の熱量を語る

最終話は掲載誌でリアルタイムで読ませてもらいました。特殊形式のセンターカラーによる有終の美だったのですが、読者として思うのは、「本当にこの作品は、やりたいことをすべてやりきったなあ」という万感たる思い。あらゆる勝負・覚悟・技術を書き上げ、最終話のなかでもボルテージを上げていく流れ、こみ上げてくるものがありました。

越山の表情とコマ割り(読んでいただければどこを指してるかは一瞬で察していただけると思います)、そして盛り上がり方を活かしたセンターカラーの使い方……! 多くは語りませんが、「後日譚」を期待したい終幕ですらあります。もちろん求めたい「後日譚」は一話で終わる物量でなく、性質上1コミックス程度求められるものではあるのですが、杉基イクラさんが少し休憩されて、息継ぎをしたうえでもし原稿に向かってくださるのなら、ぜひとも見てみたいという願いが止みません。何年でも、待たせてほしい。

(ほら、「ワンナウツ」だって後日譚(オールスター編)を1巻使って完結3年後にやってくれたし……!!)

とにもかくにも言えるのは、全てのチャプターがこの終幕には不可欠であり、ひとりの「クイズマン」の成長を見届けたなという思いでした。

「文化系バトル」という言い回し、思ったより世間に定着してなくて「自分が作った造語なのか?」と勘違いすらしてしまうのですが、読んでみればわかるかと思います。この漫画は紛れもない「文化系バトル」です。この感想noteは、ある種杉基イクラさんへ向けた怪文書でもあるので他の漫画作品を類似として挙げはしないのですが、それら文化系バトルの先駆者と言える作品です。

そういった作品を好まれる方、ぜひとも通しで最後まで読んでほしい。

最終巻、20巻は2020年11月4日発売です!(ダイレクトマーケティング)

(アイキャッチイラスト:yuki6mamaさん)

いずれいっぱい記事を書いた暁にでも、コーヒーでもおごってやってください……!