追悼【ユベル】について

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回はキャラデッキである【ユベル】についての記事です。

《ユベル》を中心としたデッキではなく、ユベルの使用した大型モンスターを叩きつけるデッキもなるため、《ユベル》を中心としたデッキを読みたい方はブラウザバックしてください。

なお本記事より遊戯王OCG12期に合わせてリンク召喚のことをL召喚、リンク素材のことL素材と表記します。

さて、2023.5.1よりマスターデュエルにて《簡易融合》が禁止カードとなることが決定しました。

先にそれについて触れておきます。

LP1000を払うことで、レベル5以下の融合モンスター1体を融合召喚扱いで特殊召喚する魔法カードです。

各種【シンクロ召喚】で縛りをクリアするS素材を用意したり、《エルシャドール・ミドラーシュ》を出してから蘇生させたり、《旧神ノーデン》から1ターンキルを決めたりとS召喚の黎明期から評価を上げ現代に至るまで悪用活用されている魔法カードです。

そんな《簡易融合》がマスターデュエルにて実装した《ティアラメンツ・キトカロス》の存在を決め手に禁止カードとなることが決定しました。

このカードを軸に据えたデッキは散見されますが、この【ユベル】でも重要なカードだったため、記録として残しておくべく記事にしました。

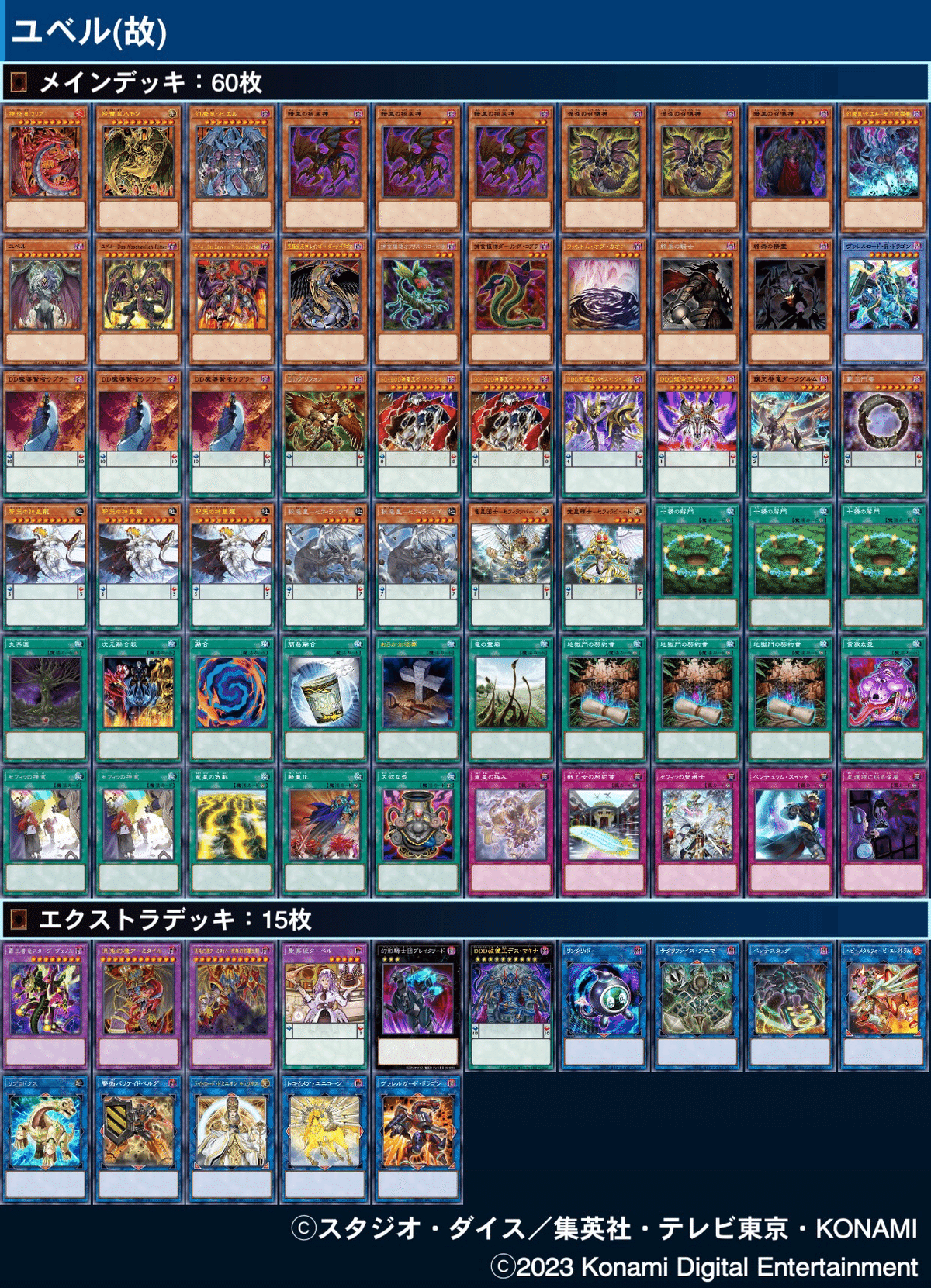

デッキレシピ

ユベルの切り札といえば、やはり《混沌幻魔アーミタイル》《ユベル-Das Extremer Traurig Drachen》《究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン》の3枚でしょう。

そのためこれらをデュエルの中で立てていくようなデッキ構築となっています。

具体的に手札n枚から○○を立てるようなルートはほぼ存在しないため、各カードを活かすために気をつけた点を中心に書いていきます。

三幻魔要素

《神炎皇ウリア》《降雷皇ハモン》《幻魔皇ラビエル》および《混沌幻魔アーミタイル》(以下三幻魔)については、「ストラクチャーデッキ-混沌の三幻魔-」にて登場したサポートカードをいくつか駆使していきます。

三幻魔を伴わないデッキでも《七精の解門》《暗黒の招来神》を用いた、いわゆる「解門ギミック」を使っている姿は見たことがある人も多いでしょう。

1.上記2枚のうち片方からもう片方をサーチ

2.サーチしたカードで《混沌の召喚神》をサーチ

3.《暗黒の招来神》で増えた召喚権で《混沌の召喚神》を召喚

4.《混沌の召喚神》1体で《リンクリボー》をL召喚

5.《七精の解門》の効果で《混沌の召喚神》を蘇生

6.《混沌の召喚神》1体で《サクリファイス・アニマ》をL召喚

7.《暗黒の招来神》《リンクリボー》《サクリファイス・アニマ》で《ライトロード・ドミニオン キュリオス》をL召喚

手札1枚(と手札コスト1枚)から《ライトロード・ドミニオン キュリオス》をL召喚する、基本的な展開です。

三幻魔を使う以上は採用しない理由は無いでしょう。

下級モンスターが悪魔族である他、素材になったモンスター全てが闇属性であるため《幻魔皇ラビエル》《究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン》の正規召喚の補助となります。

また《七精の解門》が永続魔法であるため《降雷皇ハモン》の正規召喚の補助にもなっています。

特定の動きの少ないこのデッキでは数少ない、ある程度決まったパターンの動きです。

《神炎皇ウリア》

正規召喚のためには自分フィールドの表側表示の罠カード3枚を墓地へ送る必要があり、三幻魔の中でも最も召喚難易度が高いと言われるカードです。

その代わりに攻撃力は自分の墓地の永続罠カード1枚につき1000アップし、あらゆる魔法・罠カードのチェーンを許さない《ナイト・ショット》を内蔵しています。

容易に攻撃力が上がるため、このカードに特化したデッキでは20000を超える攻撃力で相手を焼き尽くす姿も見られますが、このデッキでは滅多にその姿を見られません。

大会環境で使うことは想定していませんが、それにしても現代の遊戯王では永続カードの生存率が低すぎます。

また安定して永続罠カードをサーチする手段も限られます。

後述する《降雷皇ハモン》は召喚条件に永続魔法カードを要するため、両者のどちらを引いても着地を狙えるように、状況に合わせて永続カードをサーチできるカードを捻出する必要がありました。

その結果「DD」と「セフィラ」に白羽の矢が立ちました。

詳しくは後述します。

《降雷皇ハモン》

こちらは召喚条件に自分フィールドの表側表示の永続魔法カードを墓地へ送ることを要求しています。

また相手モンスターを戦闘破壊すると1000のバーンダメージを与える効果と、自身が守備表示の場合に攻撃を自身へ誘導する効果を持ち、エースの名に相応しいモンスターです。

《神炎皇ウリア》とは異なりコストが永続魔法に指定されているため、装備魔法や《光の護封剣》《タイムカプセル》のようなカードで代替することはできません。

このデッキでも最も出しやすい三幻魔であり、これ1枚でデュエルが終わることも少なくないです。

欠点としては相手モンスターを戦闘破壊するとバーンダメージが発生するのに、攻撃誘導効果は守備表示でなければ適用されない点です。

そのため、このカードの効果をフルに発揮するために《ヴァレルガード・ドラゴン》と《竜星の極み》によるコンボを組み込んでいます。

毎回狙えるものではありませんが、それなりに汎用性の高いリンクモンスターと《神炎皇ウリア》のコストという組み合わせなので単体でも腐りにくい点が優秀です。

《幻魔皇ラビエル》

魔法・罠を糧とする幻魔がいれば、モンスターを糧とする幻魔も当然存在します。

悪魔族モンスター3体を生け贄に捧げることで降臨するため、P召喚やトークン生成などの方法で悪魔族を揃えましょう。

肝心の効果としては、相手の召喚に反応して「幻魔トークン」を生成する効果と、自分のモンスター1体をリリースすることでターン終了時までその攻撃力を自身に加算する起動効果があります。

「幻魔トークン」は攻撃できない以外に特別な誓約はありませんが、ステータスが貧弱です。

レベル1であることを利用して《リンクリボー》の蘇生コストに充てることがメインの利用方法になるでしょう。

自己強化については元々の攻撃力が4000であることから使いたい場面がほとんどありません。

しかし《No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ》や《ジ・アライバル・サイバース@イグニスター》などの超火力超耐性モンスターを正面から突破する際に役に立つので、あって損する効果ではありません。

《幻魔皇ラビエル-天界蹂躙拳》

やっぱり要らない効果だったかもしれません。

オリジナルの《幻魔皇ラビエル》とは異なりリリースするモンスターに制限がありませんが、フィールドではバニラ同然です。

ところが自分フィールドのモンスター1体をリリースすることで自身をサルベージでき、手札から捨てることで《幻魔皇ラビエル》の攻撃力を2倍にして全体攻撃まで付与します。

つまり《幻魔皇ラビエル》の自己強化を2倍にすることができ、フリーチェーンで使えることから迎撃にも使えます。

サルベージ効果のリリースも一切指定がないため、EXモンスターゾーンのPモンスターを退けるためにも使えます。

ユベル要素

《ユベル》

各種ピン挿しです。

何枚もあっても手札でダブついて困ります。

素体である《ユベル》はレベル10であり攻守0の悪魔族であることから、《七精の解門》で蘇生ができ、永続魔法をサルベージする効果のトリガーにもなります。

ただし反射効果が受け身であるだけでなく維持コストまで要求されるため、できる限り素早く破壊して《ユベル-Das Abscheulich Ritter》に繋げたいです。

なお手札から破壊しても効果が発動できるため《ヴァレルロード・R・ドラゴン》の効果で手札から直接破壊してもいいでしょう。

《ユベル-Das Abscheulich Ritter》

いわゆるユベル第二形態です。

反射効果は変わらず受動的ですが、維持コストは不要となり、毎ターン自身を残して《ブラック・ホール》を使えるようになりました。

《ユベル》とは異なり進化の条件がフィールドを離れることであるため、どんな形でも一度フィールドに出さなければなりません。

ランク6を出すギミックを搭載すれば《甲虫装機エクサビートル》で墓地から装備して進化させることもできましたが、このデッキでは諦めたのでその方面での進化はできません。

また《ユベル》と共に時の任意効果である点が災いし、《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》で破壊した場合は進化できません。

引くこと自体がディスアドバンテージとなるカードのため、素早く《ユベル》を破壊することが求められます。

《ユベル-Das Extremer Traurig Drachen》

いわゆるユベル第三形態あるいは最終形態です。

反射効果がついに能動的に行えるようになり、さらに戦闘を行った相手モンスターを破壊できるようになりました。

《ユベル-Das Abscheulich Ritter》を経由することからあちら以上に事故要因となり、引かないことを祈ることが大事になります。

効果も弱くはないですが現在では若干物足りない部分もあり、このデッキでも出せたらラッキー程度のカードとして捉えています。

一応《アンティ勝負》を使われた場合は絶対に負けないカードなので、頭の片隅に入れておくと役に立つかもしれません。

ヨハン要素

《究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン》

「A宝玉獣」なんてものを入れるスペースは無いので、このカード単体での起用です。

闇属性で概ね統一されたこのデッキでも、墓地の闇属性モンスター7種類を除外するというなかなか厳しい召喚条件を背負っています。

自己強化の値もそのコストに見合っておらず、タイミングが良ければポンと出せる4000打点としてしか認識していません。

「DD」要素

「DD」はサポートカードの「契約書」と密接な関係にあるカード群であり、その大半が永続魔法・罠カードであることを利用して「DD」要素を取り入れました。

《DD魔導賢者ケプラー》

召喚・特殊召喚に成功すると「契約書」カードをサーチするため、実質三幻魔サポートです。

サーチできる中には《地獄門の契約書》があり、これが「DD」モンスターをサーチできるため、実質的に万能サーチとなっています。

加えて攻守0の悪魔族モンスターであることから《七精の解門》の蘇生対象にもなり、《ライトロード・ドミニオン キュリオス》を出す動きにこのカードを混ぜるだけでさらに手札が増えます。

このカード1枚から《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》や《覇王眷竜スターヴ・ヴェノム》などを出せるため、特定の展開ルートこそ無いものの起点となるカードであることに間違いはありません。

《GO-DDD神零王ゼロゴッド・レイジ》

全ての効果が優秀な影のエースです。

まずP効果として、1ターンに1度のバーン無効と、「DD」モンスターのリリース軽減効果があります。

「契約書」カードが維持コストとしてバーンダメージを自身に与えてくるため、それを帳消しするためのP効果ですが、自然な形でバーンメタもできているのであって損する効果ではありませんが、適用タイミングは決めることができません。

リリース軽減は滅多に使えませんが、2枚目のこのカードなど出せるモンスターは存在しているのでこちらもたまに役に立ちます。

モンスター効果は何やらごちゃごちゃ書いてありますが、モンスターをリリースする毎に、直接攻撃、相手の魔法&罠ゾーンの効果無効、相手の手札・墓地封印のいずれかを適用できる効果と、相手のLPが4000以下の場合に攻撃力がその数値分アップする効果と、戦闘では負けない耐性を持っています。

自身の打点強化と直接攻撃効果により、相手のLPが4000以下であればそのままフィニッシャーになります。

レベル10の悪魔族の攻守0というステータスが《ユベル》と共通しており《七精の解門》のサポートをほぼフルに受けられるため、このカードでゲームエンドに持ち込むこともあります。

《DDD死謳王バイス・レクイエム》

実は《GO-DDD神零王ゼロゴッド・レイジ》よりも先に採用が決まっていたカードです。

「契約書」カードを破壊してPゾーンから特殊召喚できるP効果と、自身を素材にした「DDD」モンスターに破壊効果を付与するモンスター効果を持ちます。

《地獄門の契約書》からこのカードをサーチすることで素早くこのカードを特殊召喚できます。

さらに自身が「DDD」モンスターであることから《DDD赦俿王デス・マキナ》のX素材になり、破壊効果の付与までこなせます。

P召喚のギミックも搭載することが決まった時点で、手札1枚から《DDD赦俿王デス・マキナ》を呼べるこのカードは採用が確定していました。

《DDD赦俿王デス・マキナ》

このデッキのP召喚周りを支えるサポーターです。

PゾーンのPモンスターを特殊召喚しながらフィールド・墓地のPモンスターをPゾーンに置くP効果を持ちます。

P召喚に際して一切の誓約が無いPスケール10のカードであり、それが決め手となり《DDD死謳王バイス・レクイエム》と共に採用しました。

あちらをX素材にすると万能破壊が加わり、切り返しに強いカードになります。

使う場面は滅多にありませんが、自身のパーミッション効果とそこそこ高い攻撃力で序盤から中盤にかけての盤面の補強に一役買います。

しかしこのカードのメインの役割はそれではなく、高いPスケールを活かしてPゾーンに居座ることとなります。

自身のモンスター効果でPゾーンへ移動できる他、EXデッキに送られても《聖菓使クーベル》のP効果でPゾーンへ置くことで幅広いレベルのP召喚を可能としています。

「セフィラ」要素

「セフィラ」も「DD」と同様にテーマ内に永続魔法・罠カードを抱えているテーマです。

それだけでなく、《秘竜星-セフィラシウゴ》からサーチできる「竜星」カードにも永続魔法・罠カードがあるためそちらについても併記します。

《智天の神星龍》

筆者の記事では頻出する「セフィラ」のキーカードですね。

デッキの「セフィラ」モンスターをEXデッキに送ることでそのPスケールと同じPスケールに変化します。

このデッキでも当然《秘竜星-セフィラシウゴ》をP召喚するためにこのカードが使われますが、このカードの素のPスケール自体が上スケールとして機能しています。

つまりPスケールを変えなくてもPスケールとしては使えるということです。

ただし《秘竜星-セフィラシウゴ》を出すためには《DDD赦俿王デス・マキナ》を相方にするかこのカードの効果を適用しなければならないため、その時だけPゾーンのカードについて意識しましょう。

当然このカードは正規召喚しません。

いつまでもPゾーンとEXデッキで見守っていてもらいます。

《秘竜星-セフィラシウゴ》

「竜星」か「セフィラ」の魔法・罠カードをサーチするやつです。

発動トリガーはP召喚成功時か破壊された時なので適当にプレイしていれば発動機会は訪れます。

肝心なのはサーチ先のカードで、特に「竜星」カードは《セフィラの神意》を経由してサーチすることができないためその場で欲しいカードをサーチすることが肝要となります。

同様に「竜星」カードをサーチできる《源竜星-ボウテンコウ》を採用していないことから、必然的にこのカードへの依存度がやや高くなっています。

サーチ先の筆頭は相手モンスターの攻撃を強要する《竜星の極み》です。

永続罠であることから《神炎皇ウリア》の召喚コストに、またコンボパーツとして《降雷皇ハモン》《ヴァレルガード・ドラゴン》と共に運用するといった目的で使います。

また《セフィラの星選士》もEXデッキさえ肥えていればバカにならない数値の全体強化ができるため打点の底上げ用としても使えます。

Pカードは多めに採用しなければPスケールが揃わずP召喚できないという欠点を抱えていますが、このデッキでは「DD」要素と「セフィラ」要素を必要最低限のみ搭載し、なおかつサーチが豊富である点を活かして、少数のみPカードを採用しながらもそれなりに安定したP召喚を実現しています。

その他ピン挿しのコンボパーツ

全カードを列記していると長くなってしまうので、適当にグループ分けして書いておきます。

なおEXデッキについては後述します。

「捕食植物」および「融合」カード

実はここが本題となる部分です。

といっても少ないので一瞬で読み終わると思います。

《捕食植物オフリス・スコーピオ》から《捕食植物ダーリング・コブラ》をリクルートし、「融合」魔法カードあるいは「フュージョン」魔法カードをサーチする、ど定番の動きです。

ここで《簡易融合》をサーチすることで《聖菓使クーベル》を特殊召喚でき、それを破壊することでPゾーンのカードとして運用することがこのデッキの補助となる動きです。

《簡易融合》がマスターデュエルで禁止カードになることでこの動きが封じられるため、P召喚に関しては安定性が下がることなります。

P召喚で大型リンクモンスターや《幻魔皇ラビエル》のリリースコストを確保することが難しくなるため、構築を一から練り直さなければなりません。

だからこそこの記事を書くことにしたのです。

まあ遊戯王OCGではまだ使えるのでそっちで使いましょう。

ドラゴン族関連カード

《覇王眷竜ダークヴルム》および《覇王門零》については割愛します。

よくある出張セットです。

大事なのは《ヴァレルロード・R・ドラゴン》です。

儀式モンスターですが儀式召喚はせず、手札コストなどでこのカードを墓地へ送り、②の効果で破壊と同時に自身をサルベージすることが仕事です。

この破壊とサルベージは同時に行われるため、《ユベル》および《ユベル-Das Abscheulich Ritter》の効果の発動タイミングを逃しません。

またフィールドに余っている《秘竜星-セフィラシウゴ》を破壊することでサーチ効果に繋ぐこともできます。

ひたすら手札に戻り続けるため手札コストとして抵抗無く活用することができ、なかなか器用なことができるカードなのでなるべく早めに墓地へ送っておきたいです。

なおサルベージ先には《ヴァレルガード・ドラゴン》も含まれるため頭に入れておくといいでしょう。

闇属性モンスター

《究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン》の召喚条件には7種類の闇属性モンスターが要求されるため、あまり重要ではないものの単体で役割を持てる闇属性モンスターを複数採用しています。

《ファントム・オブ・カオス》は墓地のモンスターを除外して名前と攻撃力と効果をコピーします。

蘇生・帰還が一切できない三幻魔をコピーして《混沌幻魔アーミタイル》の正規召喚に備えたり、《ライトロード・ドミニオン キュリオス》の効果で墓地へ送られた《智天の神星龍》をコピーして自身をデッキ内の任意の「セフィラ」に変換したりと地味ながらも扱いやすいカードです。

《終末の騎士》は生ける《おろかな埋葬》であり墓地へ落としたいカードは基本的に闇属性のため《おろかな埋葬》とほぼ同じことができます。

《終焉の精霊》はお互いの除外されている闇属性モンスターの数だけ自己強化し、自身が破壊されることで除外されている闇属性モンスターを全て墓地に戻します。

マスターデュエルでは【イシズP.U.N.K.】にて《ネクロフェイス》を使い回すために呼び出されて爆殺されていたカードですが、このデッキでは《究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン》を出した後でそこそこの攻撃力を持つアタッカーとして運用し、必要とあらば《ヴァレルロード・R・ドラゴン》などで破壊することで墓地リソースを回復するためのカードとして使います。

ただし上記2枚と比べるとコンボ前提のカードとなるため、不要な場面で引くのは少々困るカードでもあります。

その他の魔法・罠カード

《神炎皇ウリア》《降雷皇ハモン》の降臨には永続魔法・罠カードを要求されますが、「DD」「セフィラ」だけでは賄いきれません。

そのため単体で運用でき、コストにも変換できるカードを採用しています。

《軽量化》はデッキ圧縮もできず同じカードを引く可能性すらあるカードですが、《ユベル-Das Extremer Traurig Drachen》や《究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン》などを手札で抱え続けるよりは手札交換のコストに充てた方が建設的なため採用しました。

《カードトレーダー》と比較すると手札コストが指定されている点で劣りますが、発動したそのターンで効果を発動できる点で優れます。

レベル7以上のモンスター以外でデッキに戻したいカードは《捕食植物ダーリング・コブラ》くらいしかいないためこのカードに軍配が上がりました。

《ペンデュラム・スイッチ》はPゾーンのPモンスターを特殊召喚したり、逆にモンスターゾーンのPモンスターをPゾーンに移したりできます。

特殊召喚するため特殊召喚モンスターである《智天の神星龍》は特殊召喚できませんが、《DDD赦俿王デス・マキナ》を再度特殊召喚するこのデッキで唯一の方法であり、EXモンスターゾーンのPモンスターを退避させることでEXモンスターゾーンを空けるといった動きができるため、カードがひょいひょいフィールドを飛び回ることになります。

《星遺物に眠る深層》はレベル5以上の闇属性モンスターを蘇生できます。

蘇生したモンスターはこのカードがフィールドを離れると破壊されますが、モンスター側がフィールドを離れてもこのカードはフィールドに残り続けます。

そのため相手の除去に合わせて《ユベル》を蘇生させたり、《暗黒の召喚神》の特殊召喚効果の後に《神炎皇ウリア》の召喚コストに充てるといったことができます。

他にも変な壺が2枚入ってますが、それぞれリソース回復用です。

EXデッキ

《混沌幻魔アーミタイル》

自分のターンだけ攻撃力10000になる、合体すると弱くなるで有名な最強の幻魔です。

召喚条件はフィールドの三幻魔を1体ずつ除外するという非常に重いものであり、《ファントム・オブ・カオス》や《覇王眷竜スターヴ・ヴェノム》などを利用して重さを軽減したいです。

効果そのものは自分のターンだけ攻撃力が10000アップする効果と、戦闘破壊耐性だけとなります。

その高い攻撃力による一撃が通ればだいたいデュエルが終わる高いフィニッシャー能力を持ちますが、相手ターンには攻撃力0のサンドバッグと化します。

このサンドバッグ化を回避するためにも《ヴァレルガード・ドラゴン》が採用されており、《ペンテスタッグ》を併用することで貫通能力まで獲得します。

「幻魔」融合モンスターのため《次元融合殺》による特殊召喚に対応し、《融合》を要するものの《混沌幻魔アーミタイル-虚無幻影羅生悶》の効果で特殊召喚することもできます。

しかしこのカードを正規召喚すると蘇生・帰還に一切の縛りが無いことから《七精の解門》で蘇生できるようになり、何度も蘇り相手に絶望を与えることができます。

そのため、正規召喚を狙いつつも《次元融合殺》《混沌幻魔アーミタイル-虚無幻影羅生悶》での特殊召喚も頭に入れてデュエルを進めるといいでしょう。

《聖菓使クーベル》

絶対P召喚するウーマンであり、このデッキのキーカードです。

自身が破壊されるとPゾーンへ移動し、P効果でEXデッキに表側表示で置かれているPモンスターをPゾーンに置けます。

融合素材はPモンスター2体と非常に軽いものの、カード3枚を消費して出すほどのカードでもないため《簡易融合》で特殊召喚したいカードです。

そのため《簡易融合》が禁止カードとなるマスターデュエルでは二度と使えません。使おうと思えば使えますがディスアドバンテージが激しく、P召喚軸の構築を諦めた方がいいでしょう。

《ライトロード・ドミニオン キュリオス》

《ラヴァルバル・チェイン》《永遠の淑女 ベアトリーチェ》の親戚です。

任意の墓地肥やしの後にランダムな墓地肥やしが必ず発生しますが、このデッキに墓地に落ちて絶望的に困るカードはほとんどありません。

相手の効果か戦闘でフィールドを離れた場合に墓地のカードを何でもサルベージできることから、基本的にはドラゴン族モンスターや《ユベル-Das Extremer Traurig Drachen》を落としつつ、死に際にランダムな墓地肥やしで落ちてしまったカードを回収するといったことがこのカードの主な役割です。

欲を言えばリンクマーカーが3つとも下を向いてくれていると嬉しかったです。

まとめ

遊戯王OCGでは未だ問題無く組めるものの、《簡易融合》はそちらでもいつ禁止カードに指定されてもおかしくないパワーを秘めたカードです。

今回のマスターデュエルでの規制を受け、OCGでの構築も見直す必要があると判断したため今回この記事を書きました。

先日登場した《キラー・ポテト》は効果破壊をトリガーに攻撃力1500以下の闇属性モンスターをリクルートする効果を持っています。

効果破壊をトリガーとする点は《ユベル》と共通しており、これを軸にデッキを構築し直すことを検討してみてもいいでしょう。

再び満足いく形でデッキを組めるかはわかりませんが、自らのロマンのために研鑽を続けることこそが決闘者の本懐だと考えています。

皆さんも是非オリジナルのデッキを組んでみましょう。

個人的な傑作が出来上がったら、動画でも記事でも出して世に広めると決闘者の輪が広がります。

決闘者の数だけデッキの可能性は広がります。

筆者が採用しなかったカードにも可能性を見出し、皆さんだけのオリジナルのデッキを是非組み上げてください。

数多の変t……奇抜なデッキが世に放たれるのを楽しみにしています。