【ダイヤモンドガイ】について(マスターデュエル2023.5.10〜)

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回はおよそ1年前に投稿した筆者の【ダイヤモンドガイ】をリビルドしたものの記事となります。

読みにくいとは思いますが、気になる方は一読してみてください。全文無料です。

今回リビルドしたデッキでも、大量のドローソースで手札を補強して状況に合わせた複数の切り札を叩きつけるという方針に変わりはありません。

そのため前回の記事と重複する部分は適当に飛ばし飛ばしで書いていきます。というかカード1枚1枚について全て解説するのは文字数の無駄ではないかと思ったのが一番の理由です。

あとランクマッチをこれで駆け上がることは一切想定していません。【ティアラメンツ】や【ふわんだりぃず】と正面から殴り合って勝てるようなデッキを見たい人はブラウザバックして別のワードで検索するか自分で考えてください。

デッキレシピ

遊戯王OCGとのリミットレギュレーションの相違点としては《フュージョン・デステニー》が準制限となっている点が挙げられます。

遊戯王OCGで組みたい人は適当なカードと入れ替えましょう。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》自体が単体で何でもできるほどのスペックを秘めたカードではありません。

そのためデッキの内訳としては基本ギミック、ドローソース、切り札関連カード、その他のサポートカードといった形になっています。

デッキ内容の解説もこれに沿って行います。

基本ギミック

まず《D-HERO ダイヤモンドガイ》について軽く触れておきましょう。

起動効果でデッキトップをめくることができ、それが通常魔法であれば墓地へ送って次のターンのメインフェイズにその発動時の効果を適用できるいう効果を持っています。

この効果によって適用する通常魔法は発動条件、発動コスト、誓約効果を全て無視して効果を適用できます。この唯一無二の効果を狙うことがこのカードを運用する目的となります。

現実はアニメではないため、発動した場合にデッキトップが通常魔法かどうかは運次第となりますが、デッキトップ自体は比較的操作が容易な領域です。

それが狙えない場合のことも考慮して、デッキの通常魔法の枚数はある程度意識しました。

通常魔法の枚数

これについてはデッキ枚数が60枚のため24枚は採用したいと考えています。

純粋にデッキの4割が通常魔法の場合、初手に存在する通常魔法の枚数の期待値は2となり、逆説的にデッキには22枚の通常魔法が残っていることになります。 初手に《D-HERO ダイヤモンドガイ》を握っている確率は考慮せずに《D-HERO ダイヤモンドガイ》を召喚して効果を発動した場合、デッキトップが通常魔法である確率は40.0%となります。

50.0%を下回っている時点でまともな戦略とは呼べませんが、言い換えるとデッキ圧縮もできない状態での基礎成功率が40.0%ということになります。

しかし豊富に搭載されているドローソースによるデッキ圧縮に加えて、《V・HERO ヴァイオン》や《同胞の絆》といった初動札からのデッキトップ操作を行えば成功率は飛躍的に上昇します。

加えて《D-HERO ダイヤモンドガイ》の召喚から《おろかな埋葬》で《絶対王 バック・ジャック》を落としてデッキトップを操作した場合、その中に通常魔法が1枚でも入っている理論値は約80.0%と高く、これを通すだけでも《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果は成功します。ストーンエッジの当たる確率と同じなら当たらないって理屈はわからんでもないけど一般的には高確率だから……。

ちなみに初手の通常魔法の枚数の期待値から50.0%以上の成功率を得るためには、デッキ内の通常魔法を30枚以上にし、かつ期待値2.5を下回った場合にようやく成立します。

それだけの通常魔法を搭載する必要があるかは甚だ疑問であり、このカードゲームが坊主めくりではなく遊戯王OCGである以上デッキトップの操作も可能なことから、筆者は4割を目指すことにしました。

時には肌感覚も大切にしてデッキを組むことも大切です。

《V・HERO ヴァイオン》展開

①の効果では「HERO」専用の《おろかな埋葬》、②の効果では墓地の「HERO」をコストにした《融合》サーチを行う「V・HERO」です。

手札1枚から《永遠の淑女 ベアトリーチェ》を出すためのカードであり、他の採用候補と比較した結果このカードに軍配が上がりました。

理由としてはシンプルにこのデッキが【HERO】の側面も含んでいるためです。

使い古された展開ルートですが、一応記載しておきます。

1.《V・HERO ヴァイオン》を召喚

2.《V・HERO ヴァイオン》の①の効果

⇒《E・HERO シャドー・ミスト》を墓地へ送る

3.《E・HERO シャドー・ミスト》の②の効果

⇒《D-HERO ディアボリックガイ》Aをサーチ

4.《V・HERO ヴァイオン》の②の効果

→《E・HERO シャドー・ミスト》を除外

⇒《融合》をサーチ

5.《融合》を発動

→《D-HERO ディアボリックガイ》A+《V・HERO ヴァイオン》

⇒《D-HERO デッドリーガイ》を融合召喚

6.《D-HERO ディアボリックガイ》Aの効果

⇒《D-HERO ディアボリックガイ》Bをリクルート

7.《D-HERO デッドリーガイ》+《D-HERO ディアボリックガイ》B

⇒《永遠の淑女 ベアトリーチェ》をX召喚

素引きして困るのは《D-HERO ディアボリックガイ》2枚同時くらいであり、既に《D-HERO ディアボリックガイ》を握っていれば他の「HERO」のサーチ、既に《融合》を握っていればサーチしないでおくなどもできる優秀な展開です。

《D-HERO デッドリーガイ》の効果で《D-HERO ディナイアルガイ》を落として自己再生させることで《D-HERO Bloo-D》などを特殊召喚できる応用力の高さも売りです。

これで《永遠の淑女 ベアトリーチェ》を出した後は、《エッジインプ・シザー》を含めたカード2枚を墓地へ落として終わりです。

相手ターンに落とすカードとしては、一時的な妨害となる《彼岸の悪鬼 ファーファレル》やデッキトップ操作用の《絶対王 バック・ジャック》、《蘇りし天空神》やそのための《オシリスの天空竜》などが挙げられます。

状況に応じたカードを落としましょう。

《同胞の絆》展開

発動する場合はバトルフェイズが行えず、発動にはLP2000という大きなライフコストを要求し、発動後の特殊召喚すらもさせてくれないという非常に重いカードです。

その代償として自分のレベル4以下のモンスターと同じ種族・属性・レベルでカード名の異なるモンスター2体をリクルートするという、まさにハイリスクハイリターンなカードです。

基本的には《D-HERO ダイヤモンドガイ》を召喚して《終末の騎士》と《E・HERO シャドー・ミスト》をリクルートすることになります。

発動前の展開については何の誓約もないことから、上述の《V・HERO ヴァイオン》展開で《V・HERO ヴァイオン》を残したまま《永遠の淑女 ベアトリーチェ》を立てることで《V・HERO ヴァイオン》を対象に《D-HERO ダイヤモンドガイ》をリクルートすることもできます。

リクルート先になるモンスターについてざっと触れておくと、以下のようになります。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》

このデッキのキーカード。最優先で場に置きたい。

《V・HERO ヴァイオン》

「HERO」専用《おろかな埋葬》。このカードで出すと展開に繋がらない。

《E・HERO シャドー・ミスト》

リクルートすると《マスク・チェンジ》をサーチできる。《D-HERO ダイヤモンドガイ》親衛隊その1。

《D-HERO ドリルガイ》

事実上のバニラ。ドリルで威嚇しよう。

《終末の騎士》

闇属性専用《おろかな埋葬》。《絶対王 バック・ジャック》を落としてデッキトップ確定。

《ダーク・グレファー》

ちょっと強い《終末の騎士》もどき。あちらを素引きした際のリクルート候補。

《デッド・ガードナー》

味方を攻撃から守る素引き絶許マン。《D-HERO ダイヤモンドガイ》親衛隊その2。

サーチ手段が無いことから安定性に欠けますが、一定の仕事をしてくれるため非常に頼りとなるカードです。

またこのカードにかかっている強烈な誓約とコストは全て《D-HERO ダイヤモンドガイ》で踏み倒せるため、《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果で捲れた場合は気合いで対応するモンスターを立ててアドを稼ぎにいきましょう。

ドローソース

【ダイヤモンドガイ】では捲ることで適用する通常魔法に関して主に3つの分類があります。

A.重い発動条件を伴う全体除去や展開カード

B.素引きしても使える軽い通常魔法

C.コストを要する1:2交換のドローソース

Aが最もよく見られるパターンでしょう。

《ファイナル・インゼクション》がその筆頭です。全体除去に加えてバトルフェイズ中のモンスター効果を一部封殺できることから高いフィニッシュ性能を誇る、まさに一撃必殺と呼べるカードですが、フィールドの「甲虫装機」カード5枚を墓地へ送るという重い発動条件を伴います。

また《ブルーメンブラット》や《ボンディング-D2O》、《RUM-七皇の剣》のような重い発動条件の通常魔法の効果のみを《D-HERO ダイヤモンドガイ》でコピーする構築も存在します。

いずれも単体では機能しない重いカードであり、最大の欠点として素引きした場合は手札で腐り続ける点が課題となります。

全力でそのカードの発動のみに特化させる、ロマン砲のような構築と言えるでしょう。

Bは無難な構築と呼べるものですが、安定性を重視しすぎて派手さに欠けます。

ある程度コストや誓約があるもののほぼ無条件で発動できるという点で《強欲で謙虚な壺》や《強欲で貪欲な壺》が挙げられます。

前者は特殊召喚不可のデメリットを踏み倒すことができ、後者はデッキを削ることなく2枚のドローができます。

他にも《サンダー・ボルト》や《ハーピィの羽根帚》といった素引きしても問題無いカードを中心に採用する形となりますが、コストも誓約も踏み倒して効果だけを適用できるという《D-HERO ダイヤモンドガイ》の特長を潰すような構築であることは否めません。

そしてCはAとBのハイブリッドのようなパターンです。

素引きしても使えるカードでありながら、《D-HERO ダイヤモンドガイ》でめくることでアドバンテージをより多く得られるカードを多く採用することが特徴です。

ある意味では《強欲で謙虚な壺》や《強欲で貪欲な壺》もここに分類されるカードと言えるでしょう。

筆者の構築はCを中心としたA〜Cの混成です。

《RUM-七皇の剣》はAに、《カード・アドバンス》や《増援》はBに該当しますが、この項ではドローソースについて触れます。

ここで触れるドローソースとは使えば必ずドローできるカードのことのみを指します。

結果として手札にカードが加わる可能性がある《おろかな埋葬》や《真実の名》は含みません。

具体的には以下の枚数のカードを指します。

×3 《終わりの始まり》

×3 《デステニー・ドロー》

×3 《トレード・イン》

×2 《闇の誘惑》

《終わりの始まり》は墓地の闇属性モンスターが7枚以上の場合に5枚を除外することで3枚ドローする通常魔法です。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》で効果を適用する場合はノーコストで3枚ドローする破格のカードとなります。

このデッキでは基本的に墓地は墓地、除外は除外として扱われるため、墓地から拾い上げるカードが無ければ墓地のカードは一生墓地で眠り続けます。

それをコストにドローへ変換できる優秀なカードであり、《D-HERO ダイヤモンドガイ》で捲った場合のリターンも非常に大きいカードです。

《デステニー・ドロー》は「D-HERO」を捨てることで2枚ドローするカードです。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》を筆頭に「D-HERO」は計13枚採用されているため発動の機会には困らないでしょう。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》で捲れば無条件で2枚ドローです。《終わりの始まり》には劣りますが無難な効果でしょう。

《トレード・イン》はレベル8モンスターを捨てることで2枚ドローするカードです。

対応するモンスターは6枚しか採用されていませんが、《堕天使ゼラート》以外は「D-HERO」のため《デステニー・ドロー》とコストを共有でき《E・HERO シャドー・ミスト》でサーチ可能なため見た目以上に腐りにくいです。

そして《闇の誘惑》ですが、これは上記のカードとは少々毛色が違います。

まず2枚ドローし、その後闇属性モンスターを除外、あるいは闇属性モンスターが存在しない場合に手札を全て墓地へ送ります。

つまり普通に発動した場合は《デステニー・ドロー》や《トレード・イン》と同様に2:2交換の手札交換となりますが、発動に際してコストが存在しないことから《D-HERO ダイヤモンドガイ》で捲っても闇属性モンスターを除外する処理が発生するのです。

それでもデッキ内の《オシリスの天空竜》を除く全モンスターが対応するため採用に至りました。

これらのドローソースによってデッキを回転させ、事故率の軽減と《D-HERO ダイヤモンドガイ》によるコンボの成功率上昇を両立させています。

切り札関連カード

前回の筆者の記事でも書きましたが、このデッキには3体の切り札となるモンスターが存在し、それを降臨させることが勝利への鍵となります。

具体的には以下のモンスターが切り札です。

《オシリスの天空竜》

《Dragoon D-END》

《CNo.101 S・H・Dark Knight》

それぞれを出すためのカードについて見ていきましょう。

《オシリスの天空竜》

妨害されずに着地する効果に加えて、手札の枚数×1000のステータスと召雷弾を引っ提げてOCG化した最後の神です。

安定した高ステータスと耐性を持つ《オベリスク の巨神兵》と比較すると、場持ちの悪さが目立つ代わりに召雷弾による高い制圧力を誇ります。

《蘇りし天空神》は《オシリスの天空竜》を蘇生させながらお互いに手札が6枚になるようにカードをドローする専用サポートカードです。

これにより攻守6000の《オシリスの天空竜》が簡単にフィールドに出せる他、《終わりの始まり》などで手札を増やすことでさらなる攻撃力を得ることができます。

《真実の名》でサーチした後に召喚して居座ることもあり、神の存在が相手へ大きな圧力となるでしょう。

以前の構築では2枚採用していましたが、よくよく考えると神のカードは世界に1枚しかないはずなので1枚のみの採用に留め、2枚目の代わりに《オベリスクの巨神兵》を入れました。

《Dragoon D-END》

「D-HERO」の二大エースを融合させた、通称「最後のD」です。

《CNo.39 希望皇ホープレイV》と同様の破壊&バーン効果を持ちますが、その代償としてバトルフェイズそのものが行えなくなります。

また自身が墓地に存在する場合に自分のスタンバイフェイズに墓地の「D-HERO」をコストに自己再生できます。

見た目から設定まで全てがかっこいいカードですが、登場した時期の早さから取り回しの悪さが目立ちます。

最大のライバルは同じ融合素材で出せる《D-HERO デストロイフェニックスガイ》です。

バーンダメージが無いものの攻撃に誓約が課されずフリーチェーンでの除去が行え、相手全体を弱体化させることで事実上の打点強化もでき、自己再生はノーコストという破格のカードです。

バーンダメージによるフィニッシュを狙える場面ではこちらに軍配が上がるため、詰めの一手として活躍させてあげましょう。

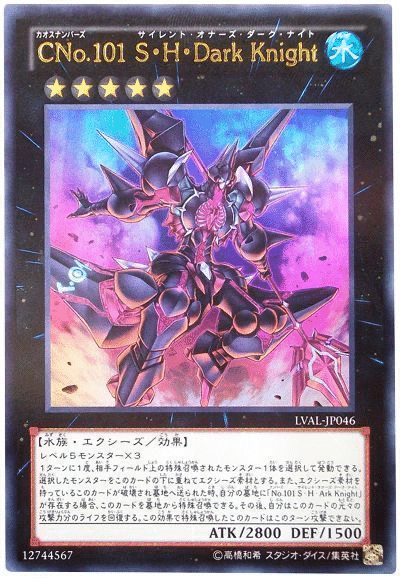

《CNo.101 S・H・Dark Knight》

ナッシュのエースとして活躍した「カオスオーバーハンドレッド・ナンバーズ」の1体です。

特殊召喚された相手モンスターをX素材として吸収することができ、X素材を持った状態で破壊されると自己再生しつつ2800ものライフゲインが行えます。

「CNo.」は効果の発動のために進化前の「No.」をX素材に要求することが多いですが、このカードは墓地に《No.101 S・H・Ark Knight》が置いてあればX素材を問いません。

しかしレベル5モンスター×3という召喚条件は重く、そのまま出すことはまず無いので出すためには《RUM-七皇の剣》に頼ることとなります。

ドローフェイズの通常ドローで引いた場合にメインフェイズまで相手へ見せ続けることでメインフェイズの始めに発動できるという発動難易度の高いカードですが、この発動条件すらも《D-HERO ダイヤモンドガイ》で踏み倒すことができます。

《ファイナル・インゼクション》と並んで《D-HERO ダイヤモンドガイ》を使用する理由となるカードでしょう。

よくよく見ると自己再生は時の任意効果でありタイミングを逃しやすく、遭遇率の高い《墓穴の指名者》をいつ使われてもお陀仏になるという脆弱さがあります。

それでもこのデッキを象徴する切り札の一角のため、出せる機会があれば活躍させてあげましょう。

なお比較対象として他の「カオスオーバーハンドレッド・ナンバーズ」を下に書いておきます。

進化前の「オーバーハンドレッド・ナンバーズ」は全て下敷きと書きますが、他意はありません。

《CNo.102 光堕天使ノーブル・デーモン》

計4400ほどのダメージが保証されているドルベの切り札。強いことは強いが、下敷きが重くこのデッキで出せないため不採用。

《CNo.103 神葬零嬢ラグナ・インフィニティ》

攻撃力の変動したモンスターを除去しつつ変動値分のバーンダメージまで与えられるメラグの切り札。下敷きは破壊と1ドローでありどちらも優秀なものの、自己再生は実質1回きりであることと効果がコンボ前提のため不採用。

《CNo.104 仮面魔踏士アンブラル》

相手フィールドのモンスター効果を潰しながらLPを半分にするベクターの切り札(?)。効果が強力なものの相手依存であることと、下敷きが重いことから不採用。

《CNo.105 BK 彗星のカエストス》

バーン効果に特化したアリトの切り札。叩き出す火力は高いものの、下敷きの汎用性が低い上に重いことから不採用。

《CNo.106 溶岩掌ジャイアント・ハンド・レッド》

あらゆるカードの効果を無効にするギラグの切り札。制圧力は高いものの強制効果であることが足を引っ張ることが多いため不採用。

《CNo.107 超銀河眼の時空龍》

最高打点とフィールドのカードを封印するミザエルの切り札。切り札に相応しい性能であるものの下敷きを出す手段に乏しく腐りがちなので不採用。

その他のサポートカード

全て《D-HERO ダイヤモンドガイ》を活かすために集められた精鋭達です。

ここまでであまり触れてこなかったカードについてざっくりと解説していきます。

《D-HERO Bloo-D》

《D-HERO ドグマガイ》

《堕天使ゼラート》

手札コスト兼エース枠。

基本は手札から投げ捨てられるだけだが、場に立つと割と強い。

《D-HERO ドレッドガイ》

《D-HERO ダッシュガイ》

《D-HERO ディナイアルガイ》

手札コスト兼融合素材。

墓地にいることで真価を発揮するので隙を見て墓地へ叩き込みたい。

《絶対王 バック・ジャック》

デッキトップ操作兼防御札。

このカードのために通常罠が数枚採用されている。

《魔帝アングマール》

墓地の通常魔法と同名カードをサーチするモンスター。

ほぼ全てのカードが2枚以上積まれているためサーチ先には困らない。

《彼岸の悪鬼 ファーファレル》

その場しのぎ的な除去札。

《永遠の淑女 ベアトリーチェ》で落とすと妨害として機能する他、EXモンスターゾーンを空けるためにも使える。

《エッジインプ・シザー》

デッキトップ操作用。

レベルも合わないため出した後はリンク素材になる。

《フュージョン・デステニー》

「D-HERO」専用デッキ融合カード。

基本的には《D-HERO ドミネイトガイ》を出していきたい。

《カード・アドバンス》

デッキトップ操作兼召喚権追加。

《魔帝アングマール》や《堕天使ゼラート》が採用されているのはこのカードの存在が大きい。

《おろかな埋葬》

《死者蘇生》

《増援》

いつもの制限カード。

腐りにくく使える場面が多いので引けると嬉しい。

《戦線復帰》

守備表示限定のフリーチェーン蘇生罠。

その場しのぎや次のターンの下準備などやれることは多い。

《ブレイクスルー・スキル》

《無限泡影》

フィールドのモンスター効果を無効にする罠カード。

細部がやや異なるものの、どちらも妨害として機能する。

《M・HERO ダークロウ》

《D-HERO デストロイフェニックスガイ》

最強デコイ達。

ほとんどフィールドに出すことはしないが、出てくると最優先で狙われるので《D-HERO ダイヤモンドガイ》を守れる。

《D-HERO ドミネイトガイ》

デッキトップ操作兼展開札。

《フュージョン・デステニー》から融合召喚し、《D-HERO ドレッドガイ》を絡めて《D-HERO ダイヤモンドガイ》を蘇生させるまでが役割。

《リンクリボー》

素引きした《絶対王 バック・ジャック》を墓地へ送るためのカード。

墓地でも《終わりの始まり》のコストになるため無駄が無いけど自由枠。

《剛炎の剣士》

《暗影の闇霊使いダルク》

汎用リンク2。

死してなおサポートの役割を果たす偉い連中。

《トロイメア・ケルベロス》

《トロイメア・フェニックス》

《トロイメア・ユニコーン》

《アクセスコード・トーカー》

いつもの汎用リンク四天王。

自由枠なので入れ替えはお好みで。

最後に

以上が約1年ぶりにリビルドした【ダイヤモンドガイ】となります。

前回はそもそも使えなかった《フュージョン・デステニー》や存在すらしていなかった《蘇りし天空神》などが結集したため、その辺のカードを使うと使用感が以前までとはやや異なるかもしれません。

皆さんもお気に入りのカードで殴り合う、カジュアルなデッキを組んでみてはいかがでしょうか。

友人とデッキパワーを合わせてデュエルすると、ランクマッチとは異なる楽しさがありますよ。

おまけとして不採用にしたカードも載せておきます。

それでは、良いデュエルライフを!

おまけ(不採用カード)

前回の構築からクビにしたり、後発でありながら採用に至らなかったカードのコーナーです。

マスターデュエルの環境なので、あちらで禁止カードとなっている《D-HERO ディバインガイ》については触れません。

《怨邪帝ガイウス》

フィニッシャー性能が高いと評価していた優秀な手札コストです。

不採用にした理由としては、シンプルに枠が足りなかったためです。

同じ条件付きリリース軽減持ち最上級モンスターの《堕天使ゼラート》と比較すると、リリース軽減のハードルがやや高いことがネックでした。

単体で最大4800のダメージが与えられる、自壊しないといった利点もありますが、やはりその重さが足を引っ張り不採用となりました。

《ハーピィの羽根帚》

本気で忘れてただけです。

まあカジュアル同士のデュエルを前提としているので伏せカードを吹き飛ばすのは無粋ってことで。

《三戦の才》

カジュアルとなると、こちらのターンにモンスター効果が飛んでくる機会も自ずと減ります。

すると手札で腐るので抜きました。

《心変わり》が禁止カードから釈放されているので、素直にそちらを採用した方がいいかもしれません。

《貪欲な瓶》

デュエルの回数を重ねるにつれ、思った以上に使う場面が少ないなと感じたため抜けました。

デッキ内の通常魔法の比率を高めて、運ゲーでも《D-HERO ダイヤモンドガイ》の効果を成功させやすくできる利点があったものの、罠カードであることの遅さが目立ったのも不採用となった要因です。

《D-HERO ディストピアガイ》

「D-HERO」2体で融合できるモンスターです。

地味バーンによる引導火力やフリーチェーンでの除去など光る部分は多いのですが、EXデッキで腐ることの方が多かったので抜きました。

何より《D-HERO デストロイフェニックスガイ》の存在があまりに強すぎました。あちらも素材が緩すぎて、《Dragoon D-END》と同様の問題を抱えていることが決定打でした。

各種汎用ランク4

汎用リンクモンスターに淘汰されました。

《ブルートエンフォーサー》

実物のカード資産など関係無いマスターデュエルでわざわざ採用する理由が見つかりませんでした。

《E・HERO オネスティ・ネオス》

フリーチェーンで自身や「HERO」モンスターを強化できるカードです。

《D-HERO ダイヤモンドガイ》→《同胞の絆》→《E・HERO シャドー・ミスト》の流れで相手ターンに用意することができ、《D-HERO ダイヤモンドガイ》のみならず《M・HERO ダーク・ロウ》なども強化できます。

非常に優秀なカードですが、闇属性でもなければ「D-HERO」でもなく、レベル7ということで採用しているドローソースに一切対応しない点が足を引っ張りました。

まだ墓地効果かつ起動効果であるものの《D-HERO ダイナマイトガイ》の方が自然な形でデッキに入れられるため採用を見送りました。

3つの特徴のうちいずれか1つにでも引っかかっていれば採用していたかもしれません。

《フェイバリット・コンタクト》

「HERO」モンスターを素材とするあらゆる融合モンスターをコンタクト融合させるカードです。

その指定から「D-HERO」を素材とするモンスターも出せますが、そのほぼ全てが致命的に相性が悪いため不採用となりました。

まず自己再生を売りとする《Dragoon D-END》や《D-HERO デストロイフェニックスガイ》は融合召喚扱いでの特殊召喚ではないことから自己再生できずに墓地で眠り続けます。

ステータスの高さや破壊効果は活かせますが、自己再生ができないため死に怯えながら戦う羽目になります。

融合召喚をトリガーとする《D-HERO ドミネイトガイ》や《D-HERO ダスクユートピアガイ》も、他の効果を使うしかなくなります。

前者はデッキトップの操作とドロー、後者はモンスターの場持ちを良くする効果のため悪くはありませんがフルスペックを活かせない点は問題でしょう。

残るはバーン&除去持ちの《D-HERO ディストピアガイ》と全体強化持ちの《D-HERO デッドリーガイ》です。

前者はバーン効果を蘇生や帰還でも発動できることから、蘇生制限を満たしている方が使いやすいという特徴があるものの、使い切りという前提であれば使えないこともありません。

後者は特にこれといったデメリットも無く運用できるためこのカードで出す唯一の候補と言える存在となります。しかし強化値が墓地の「D-HERO」モンスターの数に依存することから、融合素材となる闇属性効果モンスターをデッキに戻すことに意義を見出せないのであれば、ややアンチシナジーと言えるでしょう。

総じて、「D-HERO」モンスターを融合素材とする融合モンスターを出すためにこのカードを使う必要性はほとんど無く、蘇生制限を満たせて手札1枚から発動できる《フュージョン・デステニー》に勝る部分がフリーチェーンであることくらいしかないため採用を見送りました。

元々はコンタクト融合体を出すためのカードのため蘇生制限を満たせないことは当然なのですが、ここまでシナジーが薄いともはや採用する理由がありませんね。

一応《絶対王 バック・ジャック》で伏せられるという強みこそあるものの、採用に至るほどの強い理由にはなりませんでした。

オリジナルのデッキを組むためには多くの試行錯誤と研鑽が必要となります。

この記事がオリジナルデッキを組みたい人の参考に少しでもなれれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?