【考察】ペンデュラム召喚は失敗だったのか

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回はペンデュラム召喚について、歴史を振り返ると共にそのシステムの是非について考察していく記事となります。

ごちゃごちゃした前置きはせずに、早速本題へ参りましょう。

ペンデュラム召喚の歴史

1.レディースエーンジェントルメーン!

アニメ『遊戯王ZEXAL』の放送が終わり、アニメ『遊戯王ARC-V』の放送に伴い、ルールもマスタールール3が施行されることになりました。

それと同時に登場したのがペンデュラムモンスターです。

およそ6年にわたって稼働してきたDUEL TERMINALは14弾である「破滅の邪龍 ウロボロス‼︎」で新たなカードの登場が終了し、クロニクルという過去弾の再録となるシリーズが始まりました。

そのためDUEL TERMINALで先行登場していたシンクロモンスターやエクシーズモンスターとは異なり、「スターターデッキ(2014)」でその姿を世間に見せることになりました。

「スターターデッキ(2014)」には《星読みの魔術師》と《時読みの魔術師》の2枚しかペンデュラムモンスターが収録されておらず、その後に発売した通常弾である「デュエリスト・アドベント」でも5枚しか収録されなかったことから、登場当初の評価は非常に低いものでした。

スケールは揃えづらく、揃えても手札消費が荒く、エクストラデッキから再展開したモンスターの利用手段にも乏しいという評価です。

しかしこれらの問題点が解消されれば環境にも食い込めるのでは?という意見もありました。

そしてその意見は綺麗に的中することとなります。

2.起動する機殻

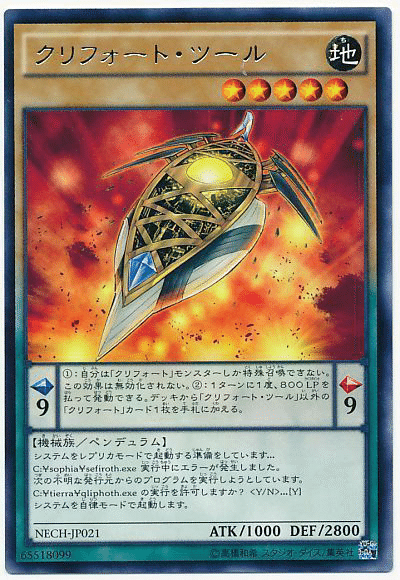

次なる通常弾で登場した「クリフォート」がそれを的中させたカード群となりました。

「クリフォート」以外の特殊召喚ができない代わりに1〜9という幅広いペンデュラムスケールと複数のサーチ効果を擁する強力なテーマです。

特にキーカードである《クリフォート・ツール》は《オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》《召喚師のスキル》《機殻の生贄》によりサーチ可能であり、《オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》は相性の良い《EMトランポリンクス》と共有可能、《機殻の生贄》は相互サーチが可能と他のカードとのシナジーが強力で安定した動きができました。

また召喚された場合は自身のレベルよりも低いレベルおよびランクのモンスターの発動した効果を受けないという効果も持ち、スケール1の「クリフォート」ペンデュラムモンスターのペンデュラム効果により攻撃力も3100まで上げられることから、環境を席巻していた【シャドール】や【テラナイト】と対等以上の戦いを繰り広げました。

レベル6である《クリフォート・ゲノム》と《クリフォート・アーカイブ》はリリースされた場合に発動できる効果を持ち、ペンデュラムモンスターの弱い点とされたスケールが揃えづらく、手札消費も荒く、再利用の手段にも乏しいという欠点を完璧に克服したのです。

当然のようにキーカードである《クリフォート・ツール》と《機殻の生贄》は規制されました。

しかしこれが今後のペンデュラム召喚のスタンダードになることは想像に難くありませんでした。

3.最も完成された【ペンデュラム召喚】

【クリフォート】の活躍を皮切りに世の中がペンデュラム召喚で溢れ返るかと思われましたが、実際には安定性が低くペンデュラム召喚を多用しない【DD】やアニメで活躍したもののOCGでは扱いづらい【妖仙獣】、何をするにも中途半端な【セフィラ】やひたすらエクストラデッキを肥やす【イグナイト】などが登場しただけで環境には特に影響を及ぼしませんでした。

この時のマスタールール3ではペンデュラムゾーンというペンデュラムスケールを置くための専用のゾーンがあったため、これを活用して仲間を守れる【宝玉獣】が話題になった程度です。

その後「ストラクチャーデッキ-マスター・オブ・ペンデュラム-」の発売により《EMドクロバット・ジョーカー》が登場、「ディメンション・オブ・カオス」で《Emヒグルミ》が登場したことにより、【征竜】【魔導書】環境以来の暗黒期と呼ばれる地獄のような環境が始まります。

【EMEm】の誕生です。

ただ物量で押して《虚無空間》や《昇霊術師 ジョウゲン》などの脆い蓋をするだけの【征竜】【魔導書】と比較すると、物量に加えて驚異的な制圧力を誇っていた点が非常に悪質です。

とりあえず《クリフォート・ツール》を確保することが最大の課題であった【クリフォート】と比べると、およそ何を引いても展開できる点が非常に強力でした。

ほとんどのモンスターがレベル4でありレベル4をペンデュラム召喚するための構築になっていることに加えて《Emハットトリッカー》や《ジゴバイト》などの自力で特殊召喚できるレベル4を採用することでランク4を立てる安定性が高かったことが優れた点でした。

極端な言い方をすればレベル4が2体立つだけで片方のペンデュラムスケールを用意できたのです。

その分手札消費も荒いデッキでしたが、豊富なサーチカードによって消費した分だけ手札を補充できました。

しかも《超再生能力》や《魔導書の神判》と異なりメインフェイズに補充していたことからさらなる展開への足掛かりとなり、それらのシナジーにより膨大なアドバンテージを生み出していました。

そして展開するモンスターのレベルを4で統一するということはランク4を立てやすいということに他ならず、当時は使用できた数多のランク4をフル活用して制圧盤面を築き上げました。

当時の遊戯王が遊戯王ランク4モンスターズなどと揶揄された原因でもあります。

そんなに当時のランク4って強かったの?と思う新参決闘者の方も多いと思うので、ささっと振り返ってみましょう。

No.16 色の支配者ショック・ルーラー

アニメ『遊戯王ZEXAL』で主人公の九十九遊馬を苦しめた凶悪な「No.」です。

宣言した種類のカードの効果を次の相手ターンの終了時までお互いに発動できないという非常に強力な効果を持っています。

アニメでは相手のみに適用され、永続効果も封じられ、それが2ターン持続したため、これでもアニメより弱体化しています。

対【EMEm】ではこのカードに《エフェクト・ヴェーラー》を当てないとほぼ負けが確定します。

星守の騎士 プトレマイオス

【テラナイト】使いが効果を消してでも返してほしいと切望しているカードです。

フリーチェーンでエクシーズ素材を3つ使うことでこのカードよりランクが1つ高い(=実質ランク5の)エクシーズモンスターへとランクアップできる効果と、お互いのエンドフェイズ時にエクストラデッキの「ステラナイト」をエクシーズ素材にできる効果を持ちます。

あの伝説の呪文「プトレノヴァインフィニティ」のプトレの部分です。

相手のターンを《サイバー・ドラゴン・ノヴァ》のまま生き残ることは難しいので、基本的には自分のターンに3体素材でエクシーズ召喚して重ねることになります。

後半の効果を利用する場合は汎用性の高い《セイクリッド・プレアデス》がよく採用されていました。

またこのカードが禁止カードに指定される直前に《外神アザトート》が来日したため、1週間半ほど《No.16 色の支配者ショック・ルーラー》と《外神アザトート》によるほぼ完璧な制圧ができました。

《ナチュル・ビースト》共々《幽鬼うさぎ》に弱いという欠点があるため、これを握っているかどうかでこのカードに対する脅威度が変わります。

ちなみにエクシーズ素材を7つ使うことで相手ターンをスキップする効果もありますが、使われているところは見たことがありません。

ラヴァルバル・チェイン

非常に高い汎用性を誇るランク4の代表格です。

特に素材の指定がないレベル4×2で出すことができ、エクシーズ素材を1つ使うことでデッキのカードを墓地に送るかデッキのモンスターをデッキトップに置くことができます。

主に使われたのは前半の効果で、《Emダメージ・ジャグラー》を落とすことで任意の上下スケールや特殊召喚が容易な《Emハットトリッカー》をサーチでき、また《グローアップ・バルブ》を落として自己再生させることで《ナチュル・ビースト》を出すこともできました。

《Emトリック・クラウン》《H・C サウザンド・ブレード》《BF-精鋭のゼピュロス》といった汎用性の高いレベル4モンスターも落とすことができ、まさに八面六臂の活躍を見せました。

現在禁止カードになっている当時活躍したランク4はこのくらいですが、彼らが強力な制圧効果や展開補助効果を持っていたことはよくわかるでしょう。

その後《星守の騎士 プトレマイオス》(と《旧神ノーデン》)が禁止カードに指定されましたが、【EMEm】のメインギミックはノータッチであり、さらなる強化パッチを獲得することでデュエルはさらに加速します。

4.過ち

そうですね。

《EMモンキーボード》の登場です。

《Emヒグルミ》を破壊し展開を加速させる《EMペンデュラム・マジシャン》へのアクセスルートがさらに増えました。

発動ターンにしかサーチできない点と相方のペンデュラムゾーンに「EM」がいなければペンデュラムスケールが4になる点はネックですが、それを加味してもなお余りあるパワーを有しています。

ちなみにアニメ版は毎ターンサーチ効果を発動できペンデュラムスケールのデメリットもなかったため、これでも弱体化されています。

《星守の騎士 プトレマイオス》が禁止カードになったことで【帝王】と【彼岸】が【EMEm】の後を追っていましたが、それでも頭2つほど抜けた強さを誇っていました。

上手くメタカードが刺されば他のデッキでも食いつけるかなといったところです。

ペンデュラム召喚を主体とするデッキの中では間違いなくこの【EMEm】が最強格であり、完成されたデッキだったと言えるでしょう。

やはり弱点の克服のために莫大なアドバンテージを獲得できるデッキでなければ、ペンデュラム召喚は苦しい戦いを強いられます。

5.大会使用率100%

《Emヒグルミ》と《Emダメージ・ジャグラー》《No.16 色の支配者ショック・ルーラー》が禁止カードに指定されたことで【EMEm】は事実上消滅します。ついでにカテゴリに属するモンスターの1/4が使用できなくなったことで【Em】もまともに組めなくなりました。

この時点で《Emヒグルミ》は登場後最速禁止カードのトップとなります。名誉なんだか不名誉なんだかわかりません。

しかし《EMペンデュラム・マジシャン》《EMドクロバット・ジョーカー》《EMモンキーボード》の3枚による相互サーチは健在です。

そこに追い風となったのは《竜呼相打つ》の登場です。

元々採用されていた《竜剣士ラスターP》の属する「竜剣士」カードを組み込むことで、既存の展開とは異なる動きを可能にしたのです。

具体的には《剛竜剣士ダイナスターP》の登場に伴うランク8エクシーズモンスターの特殊召喚ですね。画像の《No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー》を出すことで他のモンスターを攻撃から守りつつ、魔法の発動を妨害し、万が一他のエクシーズモンスターが破壊されてもそのステータスを利用して強化できるという盤面になります。

この融合を使わない融合モンスターを利用した高ランクのエクシーズモンスターの特殊召喚は、この後も他のデッキで利用されることになります。

さて、この「竜剣士」を取り入れた新たなデッキ【EM竜剣士】は、瞬く間に全国へ広まり、とある大会における決勝トーナメント進出者16名全員がこのデッキを使うという異様な光景が繰り広げられました。

【カオス】一強時代と同じくらい多様性のない環境だったと言えるでしょう。

当然キーカードであった《EMモンキーボード》《ラヴァルバルチェイン》は禁止カードに、残りの相互サーチできる「EM」や「竜剣士」のメインパーツも制限カードとなり、【EM】の派生デッキによる環境支配は終わりを告げました。

6.一時代の終焉

その後は幅広いスケールを持ち主に混ぜ物として活躍した【メタルフォーゼ】や自在にスケールを変えつつ新たな展開を手に入れた【セフィラ】などペンデュラム召喚をできるデッキが散見されたものの、環境クラスでは《マジェスペクター・ユニコーン》が禁止カードになったくらいで、ペンデュラム召喚主体のデッキが環境を支配することはありませんでした。

そして新マスタールールの施行によって、ついに【ペンデュラム召喚】は息の根を止めます。

新マスタールール施行当初は3種類しかリンクモンスターがおらず、その後の商品展開でも「星杯」を巡るストーリーを中心としたデザイナーズコンボが繰り広げられたため【ペンデュラム召喚】にはせいぜい《デコード・トーカー》を入れるくらいしかできませんでした。

さらにペンデュラムゾーンも廃止され、魔法・罠ゾーンの両端がペンデュラムゾーンを兼任することとなったため伏せカードを多用する【ペンデュラム召喚】はさらなる弱体化を強いられました。

7.新時代の救世主

リンクモンスターがいなければ満足に展開もできない数多のデッキのために、「LINK VRAINS PACK」が発売されました。

その中には現代の【ペンデュラム召喚】においてもほぼ必須カードと呼べる《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》が収録されていました。

このカードの登場によって一部のペンデュラム召喚主体のデッキは息を吹き返します。

環境で暴れたのは、9期の末に「ストラクチャーデッキ-ペンデュラム・エボリューション-」によって多くの新規カードを獲得した【魔術師】です。

《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》と《アストログラフ・マジシャン》のコンボは非常に強力でかの「セプスロ」もとい《光天使セプター》と《光天使スローネ》のコンボを彷彿とさせる動きで大量のアドバンテージを獲得できました。

さらに「CODE OF THE DUELIST」で登場した《覇王眷竜スターヴ・ヴェノム》も《アストログラフ・マジシャン》の処理とさらなる展開への足掛かりとして大暴れしました。

《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》のリンク先に2体の《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》が置かれている光景はよく見るものです。

結果的に《ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム》と《アストログラフ・マジシャン》は制限カードとなりましたが、そのコンボ自体は失われていないため、現代でも見かけることは多いでしょう。

8.ペンデュラムの新たな可能性

ペンデュラム召喚といえば両方のペンデュラムゾーンに異なるスケールのペンデュラムカードを置くことが基本でしたが、「エンディミオン」や「魔導獣」といったペンデュラム召喚を行わずに展開するペンデュラムモンスターのテーマが登場しました。

これらは(ある程度ペンデュラム召喚することもありますが)ペンデュラム召喚をほとんどせず、魔力カウンターを貯めてそれを使うことでデッキやペンデュラムゾーンからの特殊召喚を中心とする異色のテーマです。

【ペンデュラム召喚】というよりは【魔力カウンター】の方が正しいですが、これもペンデュラムモンスターの歴史の一部なので省くわけにはいかないでしょう。

双方の混成デッキである【魔導獣エンディミオン】は環境でも時折実績を残すことができました。

非常に長いテキストによる初見殺しの側面もあるかもしれませんが、手札次第では手札誘発を貫通して展開できる点は魅力的です。

特に魔法・罠カードを封じる《創聖魔導王エンディミオン》とモンスター効果を封じる《魔導獣キングジャッカル》を使い分けて場に出せる《サーヴァント・オブ・エンディミオン》は海外で規制されるほどのキーカードとなります。

ある意味ではモンスターと魔法の性質を併せ持つペンデュラムカードを最も上手く使いこなしたカード群ではないでしょうか。

9.唯一許されなかった召喚方法

やがて『遊戯王VRAINS』の放送は終わり、マスタールール(11期)が施行されました。

新マスタールールとの大きな相違点はエクストラデッキから融合・シンクロ・エクシーズモンスターを特殊召喚する際に、エクストラモンスターゾーンだけでなくメインモンスターゾーンにリンクマーカーの向きを無視して出せる点でしょう。

これによりリンクモンスターの併用を余儀なくされていた融合・シンクロ・エクシーズ主体のカードやデッキはその呪縛から解き放たれることになりました。

【HERO】や【希望皇ホープ】は専用カードでエクストラを埋めることができ、《アルティマヤ・ツィオルキン》や《No.93 希望皇ホープ・カイザー》といったエクストラデッキからモンスターを展開する効果を持ったモンスターは本来の力を取り戻しました。

特にその存在意義をルールによって奪われていた《ゴヨウ・ディフェンダー》はマスタールール3の頃以上の輝きを放つことになります(汎用パワーカードになったとは言ってない)。

しかし、ペンデュラムモンスターは新マスタールールと何一つ扱いが変わりませんでした。

つまりエクストラデッキからの特殊召喚は、エクストラモンスターゾーンかリンクマーカーの向いているメインモンスターゾーンにしか行えないということです。

元々これが大暴れした原因みたいなところがあるのでやむを得ませんが、それにしても酷い仕打ちです。

ですがペンデュラムモンスターもリンクモンスターもその数を増やしたことで、リンク召喚を戦術に組み込みながら他の召喚方法と並ぶ適正な強さを得たと言えるでしょう。

ペンデュラム召喚の反省と課題

1.上下のスケールを揃える

改めて登場当初のペンデュラムモンスターを振り返ってみると、上下のペンデュラムスケールを用意すること自体が困難なデザインでした。

これは単純にペンデュラムモンスターのカードプールの狭さの問題です。

言い換えればペンデュラムモンスターの種類が増えるほどペンデュラム召喚のパワーも高まるということです。

アニメ『遊戯王ARC-V』の放送2年目にはそれなりの種類のペンデュラムモンスターが登場し、その結果現れたのが【EMEm】でした。

既に強力なランク4モンスターが多数存在していたこともありますが、それらの素材を容易に用意できる土壌をペンデュラムモンスターが形成していたこともまた事実です。

レベル4モンスターを展開するためには下スケールは3以下、上スケールは5以上であれば極論どんなカードを使っても構いません。

それらのスケールを満たしつつ自身のレベルが4であるという要素を満たしていたモンスターが何体も登場していたことが当時の【EMEm】に大きな安定感を持たせていた要因と考えられます。

ペンデュラムモンスターの種類が増え、サポートカードが増えれば上下のスケールを揃えなければならないという課題は簡単にクリアできるようになっていきます。

商業的に仕方ない側面もあるかもしれませんが、ペンデュラム召喚のシステムを作った段階ですぐ目に見える課題であったことだけに残念です。

2.エクストラデッキからの大量展開

新マスタールール以降は見ることが減りましたがそもそもペンデュラム召喚はエクストラデッキに表側表示で置かれているペンデュラムモンスターを任意の数だけ特殊召喚できる召喚方法です。

手札にモンスターを溜め込んで吐き出すだけならば出したモンスターの数だけ手札が減っているためさほど大きな問題ではありません。

しかしエクストラデッキからのペンデュラム召喚は虚無からカードが湧いてくることにほぼ等しく、ペンデュラムスケールさえ無事ならば事実上の無限リソースとして扱うことができます。

この性質自体は現代でも残っていますが、出せるモンスターの数に制限がかけられています。

それでもなお10期では【魔術師】が環境で成績を残すなど無視できないものでしょう。

せめてペンデュラム召喚されたモンスターはフィールドを離れる場合に除外されるといったルールもあれば少しは評価が違ったでしょうか(どうせエクシーズ素材になるモンスターが大半なので大差無いとは思いますが)。

マスタールール(11期)の施行されている現在では大暴れすることなくそれなりの地位を保っています。

このことからペンデュラム召喚のパワー調整に3年かかったなどと揶揄されます。

実際、エクストラデッキからの無制限の展開はやりすぎだったと筆者も体感していました。

3.カードデザインとパワーバランス

実は筆者はペンデュラムのカードデザインを非常に気に入っています。

モンスターと魔法の側面を併せ持ち、存在する場によって得られる効果が異なるという点は既存の遊戯王の枠組みを壊す面白い取り組みだったと考えています。

しかし環境を壊せとまでは言っていません。

これまた極端な例ですが、ペンデュラムモンスターのレベルとスケールが同じであれば【EMEm】のような暴れ方をするデッキは現れなかったでしょう。

端的に換言すれば、レベル4のペンデュラムモンスターのスケールが一律で4であれば他のレベル帯も用意する必要があるためデッキの安定性が低くなるのではないかということです。

これに近いテーマに「ドレミコード」があります。

自身のレベルとペンデュラムスケールの数値の合計が9になるカード群です。

自身のレベルとペンデュラムスケールの差が小さいモンスターほどペンデュラムスケールには使いにくいですが、差が大きいモンスターほどペンデュラムスケールに置くには惜しいモンスター効果を持っています。

テーマとしては面白いカード群ですが、やはり既存の使いやすいペンデュラムモンスターと比べると些か扱いにくさが目立ちます。

テーマ内で決定打となるカードが不足している点も残念なポイントでしょう。

しかしペンデュラムモンスターはこれくらいの方が程よい強さに抑えられてよかったのではないかと考えています。

およそ何を引いても戦える【クリフォート】や【EMEm】から反省した結果生まれたものであると願うばかりです。

4.総評

遊戯王の長い歴史において多くの衝撃を与えたカード群であることは間違いありません。

しかしマスタールール3におけるペンデュラム召喚の登場は間違いなく失敗だったと言えるでしょう。

事実上無から有を生み出す錬金術の如き展開と、それをベースにした凶悪なエクシーズモンスターによる安定した先攻制圧は遊戯王の先攻ゲーをさらに加速させたと言っても過言ではありません。

前者は全盛期【カオス】による《次元融合》と《混沌の黒魔術師》による魔法カードの使い回しを彷彿とさせるものです。

1ターンに1度の制約があってもそれを補って余りあるカードパワーがある当時の環境にそれは癌でした。

後者はかつて《王宮の弾圧》や《王宮の勅命》などの強力な永続罠カードを引けたら非常に有利に戦える、というだけだった過去の遊戯王の常識を覆しました。

エクストラデッキから容易に相手の行動を阻害するモンスターを出せるのです。

その補助をしていたのは間違い無くペンデュラム召喚でしょう。

一方で新マスタールールにおけるペンデュラム召喚は目も当てられない状態でした。

【魔術師】と【エンディミオン】以外がペンデュラム召喚している姿をほとんど見なかったほどです。

リンクモンスター以外のエクストラデッキから特殊召喚されるモンスターは一律でエクストラモンスターゾーンかリンク先にしか出せない、というルールは素材を調達することに向いているペンデュラム召喚にとっても痛手でした。

そして現代のマスタールール(11期)でのペンデュラム召喚は適正な力を持っていると考えています。

まるで最初から今のルールであったかのような錯覚すら覚えるほど、本来あるべき姿だと言えます。

先日行われた日本選手権では【竜剣士】が準優勝という結果になりました。

発売された直後の「DARKWING BLAST」に収録された新規の「竜剣士」を主軸にしたデッキですが現代でもペンデュラムが戦えるということの証左とも言えるでしょう。

ペンデュラムモンスターは、リンクモンスターが登場し現在のルールが確立するためには必ず登場せざるを得なかったカード群であり、同時に遊戯王の歴史における汚点でもあります。

しかしながらその登場は遊戯王の歴史における特異点であり、遊戯王OCGの市場を良くも悪くも『遊戯王ARC-V』の放送期間である3年間支えてきた実績があります。

これから登場するペンデュラムモンスターは環境を荒らしすぎず、かつ産廃にならない程よい強さを持つカード群になると、新たなペンデュラム使いが増えてデッキの多様化が見込めるかもしれません。

9期の頃ほどのペースで新規が刷られることはないでしょうが、3〜4弾に1テーマくらい増えてくれると嬉しいですね。

拙い文章でしたが、以上で簡単な考察もとい感想文を締め括りたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。