【考察】シンクロ召喚は失敗だったのか

皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。

今回は趣向を変えて、かつての環境を席巻したシンクロ召喚というシステムそのものについて考察してみたいと思います。

シンクロ召喚とは何ぞや、シンクロモンスターとは何ぞや、という点については過去の記事を参考にしてください。

要するにレベルの足し算による召喚方法です。

シンクロモンスターの歴史と共にシンクロ召喚というシステムの是非について考える記事となるので、少々長いですが最後までお付き合いいただけると幸いです。

シンクロモンスターの歴史

1.シンクロモンスター登場

2008年3月12日、「DUEL TERMINAL-シンクロ覚醒!!-」が稼働し、世に5枚のシンクロモンスターが解き放たれました。

「STARTER DECK(2008)」の発売が3月15日なので、《ジャンク・ウォリアー》などのモンスターより先に汎用性の高く対策を要する存在であった《A・O・J カタストル》や禁止カードを経験した《氷結界の龍 ブリューナク》が登場していました。

さらに週刊少年ジャンプで《レッド・デーモンズ・ドラゴン》が登場していたため、アニメ『遊戯王5D's』の放送に連動した通常弾の「THE DUELIST GENESIS」の発売前の段階で9種類ものシンクロモンスターが存在していたことになります。

この時点では展開力に長けたチューナーは存在せず、気軽に特殊召喚することも少なかったため《ジャンク・シンクロン》から《A・O・J カタストル》を出す、《ガード・オブ・フレムベル》と《サイバー・ドラゴン》で《フレムベル・ウルキサス》を出すといったことしかされていませんでした。

2.早すぎたインフレーション

チューナーとチューナー以外のモンスターのレベル合計が等しくなければシンクロ召喚できない、という課題はシンクロモンスターを扱う上で大きな課題でした。

ところが、「THE DUELIST GENESIS」の発売によって《緊急テレポート》《クレボンス》《サイコ・コマンダー》が登場したことによってその課題は容易にクリアされることになりました。

既存のグッドスタッフに《緊急テレポート》とサイキック族のチューナーを採用するだけで、シンクロ召喚が狙えるようになったのです。

さらに極め付けはそのシンクロ召喚されるシンクロモンスターの存在です。

アニメでも活躍し、幾度も不動遊星の手によって葬られているセキュリティを代表する《ゴヨウ・ガーディアン》です。

地属性戦士族のレベル6のシンクロモンスターという点では「STARTER DECK(2008)」で登場した《大地の騎士ガイアナイト》と同じですが、そのステータスはあちらを軽く凌駕します。

現在では種類の増えた効果モンスター以外のモンスターのサポートカードによる差別化を図ろうとしても、当時は《絶対魔法禁止区域》による魔法耐性の付与しかできなかったためあちらを優先する理由はほぼ皆無という状態でした。

さらに《クレボンス》+レベル4や《サイコ・コマンダー》+レベル3などの簡単な条件でシンクロ召喚可能、攻撃反応型罠の規制もあった当時にこのカードを止める手段は少なく、自分のモンスターを根こそぎ奪われるという酷い有様でした。

そのため《スターダスト・ドラゴン》や《メンタルスフィア・デーモン》は出さない方がマシ、必ず対策しなければ利用されるだけ、などと言われていました。

攻撃力の高さで《レッド・デーモンズ・ドラゴン》が評価されていたという現代では考えられない状況です。

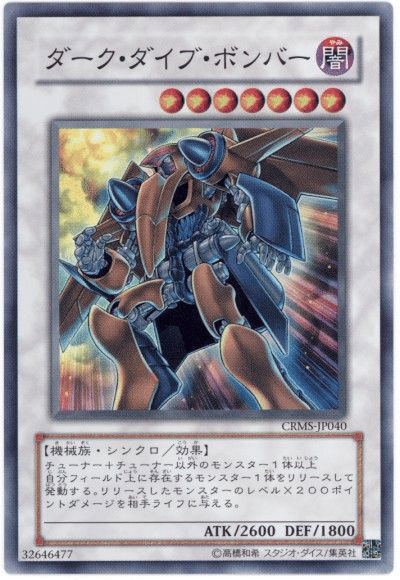

さらにシンクロモンスターは止まる所を知らず、次の弾ではフィールドを更地にするロックデッキ殺しの《ブラック・ローズ・ドラゴン》、その次にはライフポイントを刈り取る《ダーク・ダイブ・ボンバー》など強力な汎用シンクロモンスターが続々と登場しました。

アニメで語られた通り、シンクロ召喚は破滅の未来へと向かっていきました。

3.多くの規制とデフレーション

これはシンクロ召喚の良いところでもありましたが、刷られてからこれといった使い道が見つからずストレージで燻っていたカードにスポットライトが当たり始めました。

《X-セイバー エアベルン》を展開できる《レスキューキャット》、モンスターを蘇生させることでドローできる《生還の宝札》、コントロールを奪いシンクロ素材として扱える《精神操作》などの高いスペックでありながらカードプールの影響で日の目を見なかったカードがトーナメントシーンで活躍し始めたのです。

サモサモキャットベルンベルンといった呪文や【シンクロアンデ】というデッキタイプを耳にしたことのある人も多いのではないでしょうか。

結果としてそれらのカードは規制を受けることになりました。

スタン落ちの存在しない遊戯王ならではの古いカードが活躍する光景ですが、それが環境を席巻する癌となっては元も子もありません。

さらに汎用性の高く強力なシンクロモンスターも制限カードへと規制されていき、安定して大型シンクロモンスターを連打する光景は少なくなっていきました。

加えて新たに登場したシンクロモンスターもその素材に縛りがあったり効果が弱かったりといったカードが多かったため、かなり意識してデフレさせたのが見て取れます。

6期の終了までに登場した現代でも通用するレベルの有用なシンクロモンスターを挙げるならば、《エンシェント・フェアリー・ドラゴン》《氷結界の龍 トリシューラ》くらいしかいないと言えばその層の薄さがわかるでしょうか。

アニメで活躍した「セイヴァー」シンクロモンスターもシンクロ素材の厳しさやデメリットが目立ち、実戦で扱うには難のあるカードでした。

仲間の力を合わせてより高度なシンクロ召喚を、それぞれの種族・属性やカテゴリに合わせた専用のシンクロモンスターによる個性の表現を、と考えられていたのがわかります。実際にそう考えていたかはわかりません。

4.だが奴は……弾けた

頑張ってインフレを抑えていたのは6期までです。

既に《レベル・スティーラー》などの未来の禁止カードは生まれていましたが、当時のカードプールでは活躍させにくく《クイック・シンクロン》と共に《ジャンク・ウォリアー》を出すくらいの活躍しかしていませんでした。

しかし7期最初のパックである「THE DUELIST REVOLUTION」では現代でも通じるカードが登場しました。

主要パーツを集めるための新たなるドローソースである《強欲で謙虚な壺》や強力な汎用シンクロモンスターである《スクラップ・ドラゴン》、アニメでも活躍した《エフェクト・ヴェーラー》に世界大会でも強さを見せつけた《神の警告》は全てこのパックの出身です。

さらに次の弾ではシンクロモンスター同士によるシンクロ召喚であるアクセルシンクロの要となるシンクロチューナーの《フォーミュラ・シンクロン》や「シンクロン」モンスターをサーチできる《調律》、十六夜アキの使用した自己再生できるチューナーの《グローアップ・バルブ》に加えてお互いの特殊召喚を封じる《虚無空間》などの強力なカードが多数登場し、徐々にデュエルは加速していきました。

この頃のアニメでは新たなる敵「機皇帝」への対抗手段を模索している時期であり、より強力な大型モンスターへの進化のために強力な下準備用のカードが登場するのは当然と言えるでしょう。

中でもシンクロチューナーである《フォーミュラ・シンクロン》はシンクロ召喚に成功した時に1枚ドローでき、相手ターンにシンクロ召喚を行える効果を持つため妨害手段として《ブラック・ローズ・ドラゴン》や《氷結界の龍 トリシューラ》を出せるためこれを戦術に据えることもできました。

あとはシンクロ召喚をすること自体にメリットがあるようなカードが登場すれば、《フォーミュラ・シンクロン》を噛ませることでシンクロ召喚の回数を盛れるのですが……。

登場しました。

『遊戯王5D's』放映終期の通常弾のシンクロモンスターには特別目立つようなカードが無く、今以上に出しづらい「極神」モンスター、本家【スクラップ】でもほとんど使われない《アトミック・スクラップ・ドラゴン》、事実上【TG】でしか使えない「TG」モンスターといった一癖も二癖もあるカードが多く誕生していました。

トーナメントシーンで活躍したこの頃のカードが【カラクリ】と【六武衆】くらいと言えばちょっとわかるでしょうか。

そこに現れたのが《TG-ハイパー・ライブラリアン》です。

シンクロ召喚するだけで1枚ドローというわかりやすい形でシンクロ召喚の損失を補うカードです。

相手がシンクロ召喚してもドローできるため牽制としても扱うことができ、闇属性で攻撃力が2400のため《A・O・J カタストル》を一方的に破壊でき、魔法使い族であるため《魔法族の里》のロックを突破できるというステータス面も優れた非常に強力なカードです。

既に《コモンメンタルワールド》とかいう自分がシンクロ召喚する度に相手に500ダメージを与え続ける永続魔法も存在していましたが、あちらと異なり目に見える形でアドバンテージを獲得でき、メインデッキに搭載する必要が無いという点も大きかったです。

さらに「STORM OF RAGNAROK」では《ドッペル・ウォリアー》が登場しており、【ジャンクドッペル】と呼ばれるデッキタイプがこの世に生を受けました。

シンクロは長い、展開がだるい、扱いが難しい、といったイメージはほとんどこの【ジャンクドッペル】に依るところが大きいと思われます。

これまでのシンクロ召喚はある程度のソリティア要素はありながら、本質的には動きが少ないデッキばかりでした。

蘇生するだけでドローできる《生還の宝札》を搭載した【シンクロアンデ】や手札が0枚になると伸び伸びと展開し始める【インフェルニティ】が時代を先取りしすぎていたくらいでしょうか。

5.エクシーズ召喚の登場

7期の中盤で『遊戯王5D's』は最終回を迎え、『遊戯王ZEXAL』の放送が始まりました。

DUEL TERMINALもエクシーズモンスターを中心とした「DUEL TERMINAL-エクシーズ始動!!-」が稼働を開始しました。

特筆すべきは『遊戯王ZEXAL』の世界観であり、作中の建物である決闘庵には《ブラック・マジシャン》《青眼の白龍》《E・HERO フレイム・ウィングマン》《究極宝玉神 レインボー・ドラゴン》といった過去作品のモンスターの木像が設置されていました。しかし《スターダスト・ドラゴン》を始めとするシンクロモンスターの木像は一切無かったのです。

他にも《DT ナイトメア・ハンド》に似たモンスターが登場する、チューナーに関する効果を持つ《スクラップ・ハンター》が登場する、《破天荒な風》のイラストにシンクロモンスターである《カラクリ将軍 無零》が描かれているといったことはありますが、シンクロモンスターやチューナーそのものが正式に登場したことはありません。

どうやら世界観に関わることらしいのですが、放送終了から8年近く経った現在においてもその理由は不明です。

作中からシンクロモンスターに関する事柄がほぼ全て抹消されているのです。

DUEL TERMINALでもシンクロモンスターは登場しなくなり、「遊戯王5D's TAG FORCE6」の付属カードとして《クリムゾン・ブレーダー》が、「MASTER GUIDE3」の付属カードとして《シューティング・クェーサー・ドラゴン》が登場して以降は新規シンクロモンスターは現れなくなりました。

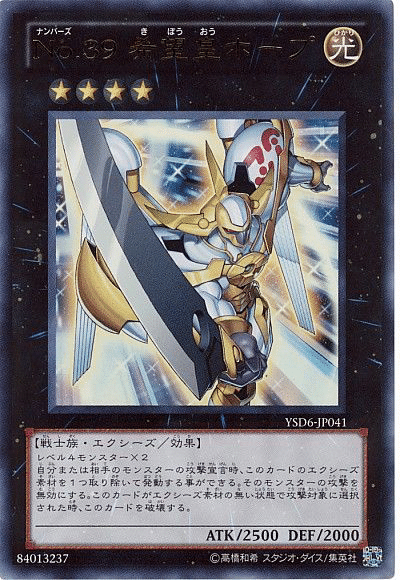

エクシーズ召喚の導入直後は「TG」のギミックを流用し《創造の代行者 ヴィーナス》によって展開された《神聖なる球体》で《ガチガチガンテツ》を出して戦う【TG代行】や、《血の代償》によって展開した「ガジェット」を《No.39 希望皇ホープ》や《ジェムナイト・パール》に変換することで《リミッター解除》によるデメリットを回避しながら基礎攻撃力の底上げを図れた【代償ガジェット】などエクシーズ召喚を上手く取り入れたデッキが多く生まれました。

無論シンクロ召喚そのものが衰退したわけではないため、【ジャンクドッペル】や【ドラグニティ】といったシンクロ召喚主体のデッキも活躍しており、文字通り群雄割拠の時代だったと呼べるでしょう。

しかし時は流れ「ORDER OF CHAOS」が発売すると、環境からシンクロモンスターは消え失せます。

6.世はまさに大エクシーズ時代!

そう、「甲虫装機」の登場です。

展開のために自分の《サイクロン》を伏せて破壊するといったプレイングが常態であり、下手にカードを伏せるくらいなら更地でターンを返した方が生存率が高くなるという環境でした。

現代ではデフォルトで搭載されている手札誘発ですが当時は《エフェクト・ヴェーラー》と《D.D.クロウ》がたまに採用される程度であり、場合によっては刺さらないためサイドデッキから投入されることがあったなど現在ほどの活躍は見せていませんでした。

しかし【甲虫装機】の台頭によってその重要性が見直されることとなり、【ゼンマイハンデス】との混合型でありサイドデッキからのスイッチが可能な【ゼンマインゼクター】が登場すると対策無しでは手札もフィールドも荒らしてくることから事実上の必須パーツとなりました。同時に《エフェクト・ヴェーラー》も高騰します。

この状況にシンクロモンスターは太刀打ちできず、《甲虫装機 ホーネット》によって駆逐されていきました。

唯一【ジャンクドッペル】だけは墓地を利用した展開を狙え、単純な攻撃力では打ち勝てたため細々と結果を残していました。しかしそれも相手の下振れを祈りながら《シューティング・クェーサー・ドラゴン》による制圧を狙うという細い勝ち筋を通すしかない厳しい状態でした。

7.救世主の登場

その後の環境は【聖刻】【海皇水精鱗】といったデッキが活躍し、シンクロモンスターにとっては肩身の狭い時期でした。

しかし「LORD OF THE TACHYON GALAXY」の発売によって状況は一変します。

該当するシリーズカード全てが禁止カードを経験し、現在でも3枚が使用できない史上最悪と名高い「征竜」の登場です。

本来はそれぞれが属性をサポートするために登場したはずであり、【海皇水精鱗】は《瀑征竜-タイダル》を採用していたなどその目的通りの活躍もちゃんとしていました。

しかしそれぞれのカードを束ね【征竜】として組んでも非常に強力であることが知れ渡ると、環境は瞬く間に【征竜】だらけとなりました。

この「征竜」は除外されると自身と同じ属性のドラゴン族(自身も含む)をサーチできるのですが、ここで注目されたのが《ガード・オブ・フレムベル》と《ドラグニティ-コルセスカ》でした。

シンクロモンスターの中では当時からレベル8が層の厚いレベル帯であり、サーチしたこれらと「征竜」でシンクロすることで状況に合わせたレベル8のシンクロモンスターを呼び出せたのです。

《焔征竜-ブラスター》と相打ちを取れ自己再生できる《ギガンテックファイター》、相手の次のターンの展開を止められる《クリムゾン・ブレーダー》、相手の伏せカードや壁の処理を担えるアタッカーとなる《スクラップ・ドラゴン》、《幻獣機トークン》や《巌征竜-レドックス》を一掃できる《レッド・デーモンズ・ドラゴン》といったシンクロモンスターが環境に再び姿を表したのです。

《ギガンテックファイター》以外は墓地へ送られても「征竜」の自己再生のためコストになる点も優秀ですね。

これに対等に渡り合えたのは《魔導書の神判》によりディスアドバンテージを相殺しつつ《昇霊術師 ジョウゲン》による特殊召喚封じと全体除去を狙えた【魔導書】のみであり、一歩引いた位置でレベル5以上のモンスターの特殊召喚を封じる《ヴェルズ・オピオン》を擁し《侵略の汎発感染》によって魔法・罠カードから守れる【ヴェルズ】が両者に勝負を挑んでいた状態です。

世界大会本戦出場者のデッキが【征竜】と【魔導書】しかいなかったと言えばその異質さが理解できるでしょうか。

しかし往年のシンクロモンスターが活躍したのは【甲虫装機】環境以降初めてであり、それぞれの持つ個性を活かして多くの決闘者の勝利に貢献してきたことは間違いないでしょう。

中でも突出して環境に影響を与えたのは《クリムゾン・ブレーダー》でしょう。

このカードの攻撃を許してしまうと「征竜」は次のターンの行動を封じられたに等しくなり、そのまま敗北へ直結しかねないのです。

そのためこのカードでは突破できず攻撃力も低い《巌征竜-レドックス》を最初に出すというプレイングが基本となる、攻防一体の活躍を見せる《月の書》をメインデッキから採用するなどの光景が見られました。

炎属性であることから《焔征竜-ブラスター》の自己再生のコストにすることで《異次元からの帰還》に繋げるというシーンもよく見られました。

登場から約1年半が経過してやっと活躍の場を得られた《クリムゾン・ブレーダー》の全盛期は間違いなくここでしょう。

8.新たなシンクロモンスター

次弾の「JUDGEMENT OF THE LIGHT」では、およそ2年ぶりに新規のシンクロモンスターが収録されました。

アニメ『遊戯王ZEXAL』には相変わらずシンクロモンスターが登場しないため完全にOCGオリジナルとなりますね。

それからも細々と新規のシンクロモンスターは追加されましたが、どれも突出して強力と呼べるカードではなく《星態龍》が【征竜】に採用されるくらいでした。

しかし言い換えれば公式が「シンクロも忘れてない」と声明を出したとも取れます。

そしてそのまま時代は流れ、アニメ『遊戯王ARC-V』の放送が始まると既存の召喚方法にペンデュラム召喚を加えた世界観ということでシンクロ使いの期待も高まりました。

9.遊戯王暗黒期"9期"の始まり

遊戯王の9期は暗黒期などと呼ばれることが多いです。

それはペンデュラム召喚の追加によるものではなく、もっと根本的な部分にあります。

6期末には強力なカードを規制し、目に見えて強力なカードも刷らなくなり、意識してデフレさせたことがわかるような状態でした。

8期でも【征竜】の主要パーツが軒並み規制され、低速で《No.36 先史遺産-超機関フォーク=ヒューク》や《セイクリッド・プレアデス》による地道なアドバンテージ獲得を狙う【アーティファクト先史遺産】が環境の第一線で戦うなどデュエルの低速化を意識していたことが窺えました。

しかし9期は最初からパワーの高いカードを刷り、それを抑えるためにさらにパワーの高いカードを刷るという血で血を洗うインフレが繰り返されました。

【シャドール】や【テラナイト】によって既存のデッキは駆逐され、ある程度の規制を受けるよりも先に新たに登場した【クリフォート】や【影霊衣】によって息を潜める。

このような負の循環が繰り返され、3年間続いた9期の最初と最後では大きなパワーの隔たりが生まれるほどとなりました。

その頃のシンクロ召喚はというと、新たに登場した幻竜族のテーマである「竜星」が《輝竜星-ショウフク》を引っ提げて登場しましたが、幻竜族そのもののカードプールがあまり増えなかったことも災いし環境で姿を見かけることはほとんどありませんでした。

またアニメ放送1年目におけるシンクロ召喚そのものについても、【X-セイバー】を操る刀堂刃、【超重武者】を操る権現坂昇、【SR】を操るユーゴ、【極氷獣】を操るオルガがそれぞれシンクロ召喚を主体としたデッキを使いました。

さらに各種召喚方法を利用する【DD】を操る赤馬零児が《DDD疾風王アレクサンダー》を使いました。

しかし権現坂以外のキャラクターはデュエルの回数が少なく、権現坂もシンクロ召喚を会得してからのデュエル回数に恵まれなかったため、アニメでも少々影の薄い存在だったと言えるでしょう。

このシンクロ冷遇期から脱するには、アニメ『遊戯王ARC-V』の放送2年目まで待たなければなりませんでした。

10.新たな力と代償

既に2014年末の時点で「ストラクチャーデッキ-シンクロン・エクストリーム-」は発売していました。

新たなシンクロチューナーである《アクセル・シンクロン》と現代でも活躍するチューナーの《ジェット・シンクロン》が登場し、カジュアルで遊ぶには十分強力なシンクロ召喚主体のデッキが組めるようになりました。

その後もVジャンプの付属として《アルティマヤ・ツィオルキン》が、「クロスオーバー・ソウルズ」で《クリアウィング・シンクロ・ドラゴン》が、「ディメンション・オブ・カオス」で《レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト》が登場するなど、ちまちまとシンクロ召喚が勢いを盛り返してきました。

この頃のアニメでは、赤馬零王の野望を阻止すべくランサーズの新たなメンバーを勧誘しにシンクロ次元へ舞台を移している頃です。丸一年間かけてシンクロ次元の話が続きます。

そこにスターシステムとしてジャック・アトラスとクロウ・ホーガンが登場したことで彼らに関するカードに強化が入りました。

先述のユーゴが生まれ育った土地であることから彼の出番も増え、「SR」がついにOCGに登場します。

つまるところ、シンクロ召喚を補助するようなカードが多く登場したということであり、ハンデスによる事実上の先攻1ターンキルデッキである【シンクロダーク】が誕生することになりました。

《PSYフレームロード・Ω》の効果を4回、《氷結界の龍 トリシューラ》の効果を1回使用し相手の手札を全て除外することでハンデスを行い、通常ドローしたカードは《シューティング・クェーサー・ドラゴン》で発動を無効にするという布陣を築くのです。

《増殖するG》を投げようものならそのままデッキが枯れるまで特殊召喚を繰り返されます。

結果として《PSYフレームロード・Ω》は制限カードとなり、連続シンクロの基盤を支えていた《レベル・スティーラー》は禁止カードとなり【シンクロダーク】の先攻全ハンデスというデッキタイプは消滅しました。

短い天下でしたが、シンクロ召喚が環境へ返り咲いた瞬間だったと言えるでしょう。

その後も【EMEm】では《ナチュル・ビースト》が、【EM竜剣士】では《爆竜剣士イグニスターP》が活躍するなどしていましたが、シンクロ召喚が主体となるデッキは息を潜めることになりました。

11.9期最後の輝き

【青眼の白龍】が《青眼の精霊龍》や《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》を使っていた以外に姿を見せなかったシンクロモンスターですが、「インベイジョン・オブ・ヴェノム」で登場した《源竜星-ボウテンコウ》によって状況はまたも変わります。

出てくるだけでサーチ、コストで墓地肥やしをしてレベル変動、場を離れるとリクルート、とやりたい放題の効果を盛ったこのカードの登場は大きな衝撃でした。

また同時に登場した万能カウンター罠の《竜星の九支》をサーチできるということで、このカードの採用を意識したデッキが増えました。

登場当初はまあ強いけど自然に組み込むのは難しい、と判断されていたためそれほど多用はされませんでしたが、「マキシマム・クライシス」の発売と「ストラクチャーデッキR-恐獣の鼓動-」の発売によって一気に評価を上げます。

「マキシマム・クライシス」では《智天の神星龍》が登場し、【セフィラ】が一線級のデッキへと変貌しました。

破壊されるかペンデュラム召喚されると「セフィラ」か「竜星」魔法・罠カードをサーチする《秘竜星-セフィラシウゴ》を《源竜星-ボウテンコウ》からリクルートでき、当時の環境を支配していた「十二獣」を《幻竜星-チョウホウ》で封じるための素材にもできたため核となるカードとなりました。

「ストラクチャーデッキR-恐獣の鼓動-」では強力無比な切り札である《究極伝導恐獣》と恐竜族版の《E・HERO エアーマン》とも呼べる《魂喰いオヴィラプター》が登場しました。

《魂喰いオヴィラプター》1枚から《源竜星-ボウテンコウ》をシンクロ召喚でき、《真竜皇リトスアジムD》と共に《真竜皇V.F.D.》を出して制圧できたことから、こちらも環境を荒らしました。

またアニメ『遊戯王5D's』のワンシーンに名前のみ登場していたデルタアクセルシンクロモンスターの《コズミック・ブレイザー・ドラゴン》も待望のOCG化を果たし、シンクロ召喚はさらなる高みへと向かうはずでした。

12.新マスタールールの施行

アニメ『遊戯王VRAINS』の放送が決定し、新シリーズ恒例の新しい種類のモンスターの追加に決闘者達は期待を膨らませていました。

しかし、そこで発表されたのは新マスタールール。新たにリンクモンスターなるカードが追加されると共に、ペンデュラムゾーンの廃止とエクストラモンスターゾーンの追加が制定されました。

このエクストラモンスターゾーンの追加が数多の決闘者(とカードショップ)を悩ませ、多くの引退者(と閉店)を出すことになりました。

というのも、新マスタールールにおいてはエクストラデッキから出すモンスター全てがここに置かれるというルールだったのです。

つまり《ゴヨウ・ディフェンダー》や《バハムート・シャーク》などのエクストラデッキからモンスターを特殊召喚するエクストラデッキのモンスター、《シューティング・スター・ドラゴン》や《FNo.0 未来皇ホープ》などのエクストラデッキのモンスター同士を素材とするモンスターの価値が下がってしまったのです。

特に《ゴヨウ・ディフェンダー》は効果の発動条件の都合上、相手のリンクマーカーがこちらに向いていなければ効果の発動すらできない状態でした。《ゴヨウ・ディフェンダー》が何をしたってんだ。

新登場するリンクモンスターのリンクマーカーが向いた報告であれば新たにモンスターを出せるため、多くのリンクモンスターを展開して出せるゾーンを広げていくことでいくらか解消できます。それでもやはり展開力にはデッキによって差があり、10期の最初はリンクモンスターの種類そのものが少なかったこともあったため大量展開するタイプのシンクロ召喚のみならずエクシーズ召喚も融合召喚も姿を消しました。

さすがにこの状況は良くないと感じたのか、「LINK VRAINS PACK」という既存テーマを強化するという名目で汎用リンクモンスターが新規収録されたパックが登場しました。

中でもシンクロ召喚を救うべく生まれたのが《水晶機巧-ハリファイバー》です。

ダブったチューナー同士でもリンク召喚でき、新たなチューナーをリクルートできる効果とシンクロチューナーをシンクロ召喚扱いで相手ターンに特殊召喚できる効果を持っています。

しかしこのカード自身やリクルートしたモンスターにリンク素材にできない制限がかかっていないことからリンク召喚主体のデッキに後半の効果を無視して採用されリンク素材として利用された挙句制限カードになりました。

この頃シンクロ召喚が主体のデッキは無く【魔術師】が相手ターンに《覇王眷竜クリアウィング》を出していたくらいの活躍しかしていません。

アニメ『遊戯王VRAINS』ではリンク召喚が主体となるストーリー展開でしたが、リンク召喚だけに固執せずリンク召喚から他の召喚方法へ繋げるキャラクターが多く登場しました。

中でもリボルバーの使用した《ヴァレルロード・S・ドラゴン》はリンクモンスターの存在を前提とした自己強化と妨害効果を持ち、現代に至るまで多くのデッキの制圧札の1枚として活躍しています。

また《星杯の神子イヴ》は【ドラゴンリンク】を始めとする多くのデッキのキーパーツとして扱われ、禁止カードになりました。

突出した性能を持つシンクロモンスターはちらほらと登場しますが、シンクロ召喚を繰り返すためにはそのモンスターを素材にするかリンクモンスターを展開しなければならないという都合上、特別際立って強かったシンクロ召喚主体のデッキはありませんでした。

13.全ての枷を外したシンクロモンスター

『遊戯王VRAINS』の放送も終わり、マスタールール(11期)が施行されるようになると、シンクロ召喚は息を吹き返します。

エクストラデッキからの特殊召喚制限がリンクモンスターとペンデュラムモンスターのみに限定されるようになったためです。

要するにリンクモンスターに頼ることなく戦えるようになったということです。

新マスタールールを想定してデザインされたであろう《ジャンク・スピーダー》は言うまでもなく明確なパワーカードであり、これといった実績が無いのに先んじて制限カードにされたほどです。

無論リンクモンスターと併用するデッキタイプもあり、《水晶機巧-ハリファイバー》から自己再生できる機械族のチューナーをリクルートすることで《幻獣機アウローラドン》に繋げて展開する、通称「ハリラドン」展開も見られるようになりました。

あらゆる手札誘発が直撃するためケアが必要ですが、通れば《虹光の宣告者》と《ヴァレルロード・S・ドラゴン》による妨害か《真竜皇V.F.D.》による制圧が成立するというリターンの大きい展開です。

他にも生きる自己再生もできる擬似《マクロコスモス》とも呼べる《電脳堺狐-仙々》を擁し、そこに《アルティマヤ・ツィオルキン》から呼び出した《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》を添える【電脳堺】や、元々スペックは高かったもののルールによって制限されていた展開を解禁し《魔救の奇跡-ドラガイト》を筆頭としたシンクロモンスターやリンクモンスターで制圧する【アダマシア】が環境に顔を出すようになりました。

そしてマスターデュエルでも多く見かける【相剣】を中心に多くのデッキを支える《フルール・ド・バロネス》の登場によりシンクロ召喚は一定の地位まで復権しつつその立場を確立することに成功しました。

なお現代では後攻0ターン目に墓地を肥やしながら融合する変態と、リンクモンスターを素材にエクシーズ召喚する変態がドンパチしているため、シンクロモンスターはまた見ることが少なくなりました。

シンクロ召喚の反省と課題

1.フィールドに揃えて墓地へ送る

シンクロ召喚のギミックとしてはこれだけです。

チューナーという存在こそ必要ですが、原則シンクロ素材にするモンスターもシンクロ召喚するモンスターも自由である点が大きな特徴です。

比較対象としては融合召喚と、儀式召喚が挙げられるでしょうか。

融合召喚はシンクロ召喚と異なり基本的に融合素材には何らかの指定をされています。

緩い条件の融合モンスターでも「○○」(テーマ)モンスターや種族・属性指定、異なる○○のモンスターといった書き方がされており、また《融合》を筆頭とする融合召喚を行うためのカードを要求してきます。

ただし手札のカードも素材にすることができるため、高レベルのモンスターを素材にしたい場合はわざわざフィールドに出す必要が無い点はシンクロ召喚に勝るポイントです。

儀式召喚は根本的に儀式魔法と儀式モンスターをセットで手札に揃え、かつレベル合計が出したい儀式モンスターのレベルを超過するように生け贄も揃えなければなりません。

現在でこそ複数のカードに対応した儀式魔法が登場していますが、当初は儀式魔法と儀式モンスターが対となる形で成り立っており、発動条件を満たすまでが長く消費が非常に大きいという欠点を抱えています。

一方で手札に揃える必要こそあるもののエクストラデッキを圧迫することはなく、エクストラデッキメタとの併用が狙える点やメタをすり抜けやすいといった特徴があると言えるでしょう。

元々は『遊☆戯☆王』の原作者である高橋和希が考案したシステムであり、これならば低レベルのモンスターも使える、ということで採用されています。

これまで《伝説の都 アトランティス》以外でほとんど重視されなかったレベルについて多くのカードで見直すきっかけとなり、その種族・属性・レベルを総合した唯一無二性によって採用へ至ったカードも散見されるようになりました。

2.カードデザインとパワーバランス

多くのカードが活躍できる土壌を作ったと言えば聞こえはいいですが、その性能が頭ひとつふたつ飛び抜けたカードが多く刷られた点は大きな課題でしょう。

その原因は、新たに登場させるカード群としてどのような調整を行うべきか全くわからない、という経験不足によるものと筆者は考えています。

融合召喚や儀式召喚ほど消費は多くなく、なるべくアドバンテージを取れるようにと考えていたのはなんとなく伝わってきます。

しかし既存のカードに目を向けていなかったと言われればそれまでというレベルで古いカードが活躍したこともまた事実です。

《早すぎた埋葬》はバウンスすると装備モンスターが自壊しないという特徴があり《ハリケーン》で使い回せるというコンボが既に存在していましたが、《氷結界の龍 ブリューナク》によって使い回し、その手札コストを《生還の宝札》で補うことでライフポイントが尽きるまで《早すぎた埋葬》を連打できました。

ここで挙げたカード全てが禁止カードになったという時点で《氷結界の龍 ブリューナク》のみならず既存カードとのシナジーを蔑ろにしたと捉えられても仕方ないでしょう。

他にも《ダーク・ダイブ・ボンバー》の攻撃力と自身を射出した場合の合計ダメージが4000である点や、そもそも《大地の騎士ガイアナイト》が存在するのに《ゴヨウ・ガーディアン》を登場させたなどの問題点もあります。

この課題はエクシーズ召喚およびペンデュラム召喚の導入時点ではかなり意識されており、それぞれの黎明期のカードに目を向けるとあまりの弱さに目を覆いたくなります。

また6期後半でも意識されており、その頃のモンスターはほとんど活躍していません。

DUEL TERMINAL産のモンスターも特筆するほど汎用性の高く強力なモンスターはおらず、いつまでも《A・O・J カタストル》が現役だったことを納得させるようなラインナップでした。《TG ハイパー・ライブラリアン》の評価点の1つに《A・O・J カタストル》を戦闘破壊できること、と挙げているように闇属性主体でないデッキでは対策必須のカードでした。

エクシーズ召喚の導入以降に登場した《クリムゾン・ブレーダー》は【征竜】が活躍するまでほとんど姿を見せることはなく、アニメ『遊戯王5D's』の放送終了からおよそ4年もの間【シンクロダーク】が登場するまで突出して強いシンクロ召喚主体のデッキが登場しなかったことから、カードパワーの調整には難儀していたと考えられます。

3.立ちはだかるライバル達

エクシーズ召喚の汎用性の高さはシンクロ召喚の活躍に対する大きな障壁でした。

シンクロ召喚と同様にエクシーズ召喚もフィールドにモンスターを揃える必要はありますが、こちらはレベルさえ合えばチューナーなどの特別なモンスターを必要としません。

さらに同レベルモンスターを揃えることを狙ったモンスターには基本的に「このカードはシンクロ召喚の素材にできない」「このカードの効果で特殊召喚したモンスターはシンクロ召喚の素材にできない」といったテキストが併記されており、シンクロ召喚そのものができない場面も増えていったのです。

エクシーズ召喚にはない利点としてモンスタートークンを利用できるという点がありましたが、公式もそんなことはわかっているのでわざわざそんなカードはほとんど刷りませんでした。

《銀河眼の光子竜》を特殊召喚するためのリリース要員としてトークンを生成する《フォトン・サンクチュアリ》が現代でも活躍するこの頃のトークン生成カードでしょうか。

さらに時は流れペンデュラム召喚が導入されました。

ペンデュラム召喚を下準備としてモンスターをリリースしたり各種素材にしたりする動きは当時からありましたが、再利用できるデメリットの無いペンデュラムチューナーは2018年に《ハロハロ》が登場するまで存在しませんでした。

またペンデュラム召喚自体が同じレベルのモンスターを展開する手段として利用できることからエクシーズ召喚寄りの方がデッキを構築しやすく、シンクロ召喚を併用するにはペンデュラムモンスター以外のチューナーを用意する手間がありました。

結果としては当然ながらエクシーズモンスターの方が環境を支配することとなりました。

【EMEm】の全盛期はそれが極めて顕著でしたね。

ほとんどエクストラデッキなど使わないのにとりあえずランク4を用意しておく【クリフォート】などもチューナーを用意しなくて済む分エクシーズモンスターへ傾倒しがちでした。

《影霊衣の万華鏡》によってカードを墓地へ落とすために【影霊衣】がシンクロモンスターを採用していたのが目立つくらいでしょうか。

そしてリンクモンスターの登場によって、シンクロモンスターの立場は非常に苦しいものへとなります。

あちらはモンスターの頭数さえ揃えばチューナーである必要すら無く、レベルすらも合わせる必要がないためもはやシンクロモンスター固有の強みが失われるような形となったのです。

現在ではエクストラデッキからの展開に制限が無いためシンクロモンスターは展開し放題ですが、リンクモンスターの実装当時はエクストラモンスターゾーンおよびリンク先にしかエクストラデッキから特殊召喚できなかったため、シンクロモンスターを出したらそれ以上の展開ができないという点も評価を下げる一因となっていました。

言い換えれば、これが現代における差別化ポイントとなるということです。

総括

シンクロモンスターの登場は、間違いなくデュエルに革新をもたらしました。

公式としては未知数のものを生み出す挑戦であり、この後に生まれた各種召喚方法のベースになったものと筆者は考えています。

最初こそカードパワーの調整に手間取ってしまいデュエルのインフレを起こした元凶となってしまいましたがそこから反省を重ねてようやく落ち着きのある召喚方法になったと言ってもいいでしょう。

そのため筆者は、シンクロ召喚は失敗ではなくむしろ成功だった、という結論を出します。

無論、個々のカードに目を向けると《レベル・スティーラー》や《グローアップ・バルブ》といった扱いやすく無限ループやソリティアの温床になり得る非常に強力なカードが生まれ、エラッタ前の《ダーク・ダイブ・ボンバー》や《氷結界の龍 ブリューナク》などの凶悪なカードが存在したこともまた事実です。

しかし前者は既に禁止カードとなっており、後者もエラッタされ使えなくはないけど使うかは怪しいという既存のシンクロモンスターに近い扱いまで弱体化されていることから、そこまで毛嫌いされるほどのカードではなくなっていると考えています。

というか恐らくエラッタ後の現在のテキストの方が本来あるべき姿であり、大暴れした使い方は想定外だったのではないでしょうか。

高ランクのエクシーズモンスターの下敷きにもなりつつあるシンクロモンスターですが、そのような使い道もあるということで今後のカードプールの増加に合わせた活躍を見せてくれるでしょう。

拙い文章でしたが、以上で簡単な考察もとい感想文を締め括りたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?