神田川・秘密発見の旅 後編5 仙台藩・川嶋豊後守の奮戦が涙ぐましい。班の威信を一心に背負っていた

後編5 仙台藩・川嶋豊前神の奮戦が涙ぐましい。藩の威信を一身に背負っていた。

幕府の重臣や老中の訪問、公儀普請奉行の訪問には手ぶらでは行けない。

接待を受ける場合でも手土産は必須で、何を持参したかはそれぞれ記録に明細が残されている。お茶飲み話に行ったわけではない。国(徳川家)と国(伊達家)との間の威信をかけた外交なのだ。丁々発止、駆け引きにはそれなりの「手土産」が必要だったし、緊張関係にあったことは想像に難くない。これが7月まで続いたわけだから、川嶋豊前は肝を据えてかかっていただろう。

8月1日、

川嶋豊前は将軍から御羽織一、御帷子一重、御単物一重を受けている。この日、幕府方の普請奉行六名連名で奏書があって、一件落着となる。六名とは貴志助右衛門、永田善左衛門、伊東右馬、山岡五郎作、島田兵四郎、都築彌左衛門という(同上)。当初の奉行と普請終了時の奉行名が違うのは入れ替わりがあったと資料は補足している。

この年の10月28日、仙台に大地震があって、津波が押し寄せ、1783人が溺死、牛馬が85匹溺死したと記されている(同上)。さらに12月13日には政宗の世子忠宗の元服式を行なっている。多忙な慶長16年だったが、この年の江戸城西丸工事費を含む藩の収支は残念ながら見つけられなかった。ちなみに、忠宗の「忠」は将軍秀忠から拝受した諱であった(伊達治家記録)。

2年後の慶長18(1613)、志倉常長を欧州に派遣した年の12月、政宗は幕府から越後高田城営築を命ぜられている。工事は翌年の寛永19年7月に完了しているが、政宗はその年の4月に工事中の高田城を訪ねている(東藩史稿・第二巻)。高田城は現在の上越市にある城で、徳川家康の六男、松平忠輝の居城。忠輝は政宗の長女・五郎八姫と婚姻した関係もあって政宗は築城を買って出た可能性もある。伊達藩以外に13家の大名が築城に参加している(ウイキペディア)。

忠輝は後に家康の跡を継いだ長男秀忠によって改易に処されている。この頃は豊臣秀頼も存命中(21歳)であったが、徳川の隆盛期にあって政宗は両家の間に立ち、何かと気苦労の多い時期でもあった

元和6(1620)年4月、江戸城のお手伝い普請が決まった。

ここで、神田川の歴史だが、神田川は名前を何度か変えている。今の「神田川」は昭和39年(1964年)の河川法改正以後の名称でそれ以前は自然流水にもかかわらず、神田川は大滝橋(江戸川公園脇:)より上流を「神田上水」と、大滝橋から現在の飯田橋近くにある船河原橋までは「江戸川」と、そこから隅田川までが神田川と呼ばれていた。

日比谷入江に流れ込む

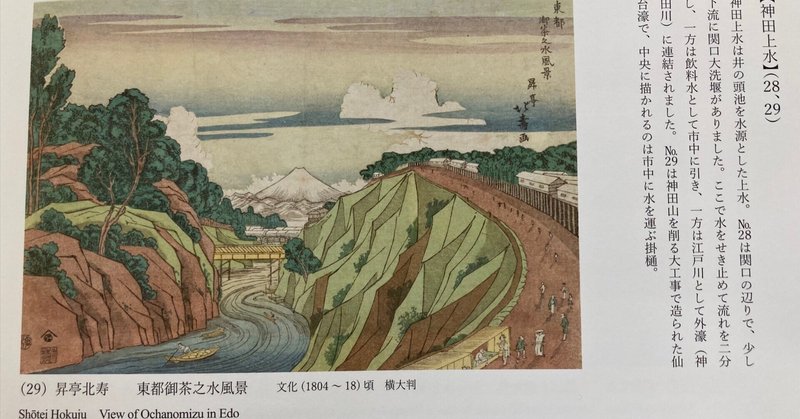

さらに古くは、平川と言われていて、この川は木曽川や長良川・揖斐川のような暴れ大河ではないが江戸のど真ん中を流れ、度々の鉄砲水で江戸の町に洪水を起こしていたのは同じだった。その最大の原因が西から東にむかって流れていた平川が神田山(今の駿河台界隈)にぶつかると南に流路を変えて、日比谷入江(今の浜松町あたりから江戸城の近くにまで入り込んでいた東京湾の入江)に流れ込んでいたからだった。幕府は神田山(海抜20メートル)を開削して平川の流れをまっすぐ東に向け直し、隅田川へ落とす工事を命じたのだった。開削工事の結果、江戸の中心部の洪水は激減したというから、効果的な治水対策であったのだろう。同時に、この開削工事は北側の高台から敵に突入される脆さがある江戸城の防備を固めようという目的も併せ持っていた。

江戸城の外郭も徐々に整っていく

(大江戸古地図大全による)

一口に海抜20メートルといっても、海に近い神田山は実質20メートルの高さに近かっただろうし、マンションの高さに引き直すと6階建てか7階建に相当する。開削した工事現場の長さは現在の飯田橋から始まり、水道橋、お茶の水、万世橋、和泉橋にかかる1.4キロメートル。重機のなかった時代のこと、文字通りの大工事だったことが伺える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?