クロス・レヴュー 2024年3月号

「クロス・レヴューはミュージック・マガジンの重心を支える背骨みたいな存在だ。この雑誌は毎月発売されるレコードを幅広く取り上げ、できるだけ厳しく批評し、しかもその批評性を持続していくことで音楽の長い流れをしっかりと捉えるのを役目と心得ているが、その役目を集中的に象徴してきたのがクロス・レヴューの欄なのだと思う」――中村とうよう

『ミュージック・マガジン』誌上で1981年から続く、注目アルバム7枚について毎月4人が批評して10点満点で採点するコーナー、“クロス・レヴュー”のWEB公開を始めます。評者それぞれの聴き方の違いを楽しんでいただくもので、アルバムの絶対評価を示すものではありません。より充実した音楽生活を送っていただくきっかけの一つにしていただければ幸いです。

今月の評者は以下の4名です。

赤尾美香

音楽ライター/編集者。好物はアメリカーナ 、ルーツ・ロックと呼ばれるもの。テイラー・スウィフト、クイーン、ウィルコの来日で財政逼迫中。

峯大貴

1991年生まれ。大阪市出身、東京高円寺→世田谷線在住。音楽ライターとしてミュージック・マガジンやMikiki、BRUTUSなどに寄稿しながら、ANTENNA副編集長を務める。

湯浅学

1957年神奈川県生まれ。主な著書に『音楽が降りてくる』、『ボブ・ディラン ロックの精霊』など。

久保太郎(本誌編集部)

1971年生まれ。横浜市出身。編集者生活25年。本誌の前編集長で、いまは裏方です。

※それぞれの評文についた○内の数字が点数です。(10点満点)

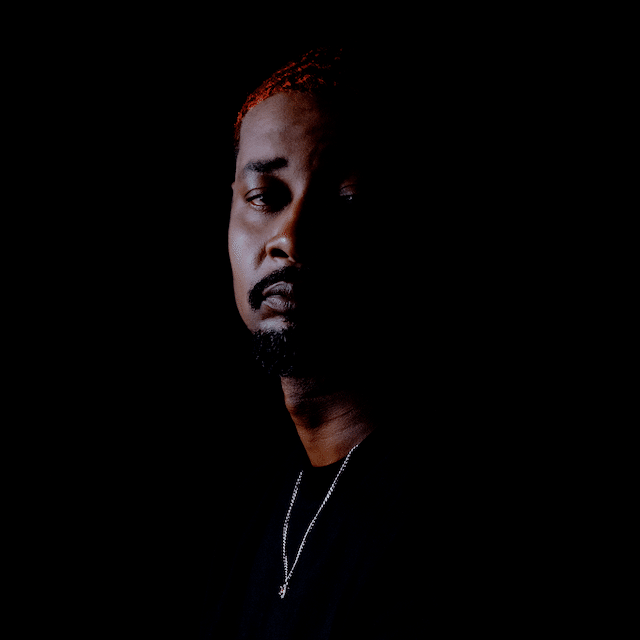

ダニー・ブラウン『クアランタ』

Danny Brown "Quaranta"

ワープ〔ビート〕 BRWP328

赤尾美香

暗いのとは違う、でも落ち着きとも違う。足は地についており、ゆっくりと歩む。別離、移住、新しい出会い、中毒、中毒克服…ジェットコースターのようなパンデミック期の経験を基にした作品だというが、感情に任せず、抑えて繰り出されるラップが、同じく冷静なトラックと相まって、時に心地よさをも感じさせる。が、懸命に何かを探しているような焦燥感は拭えない、そんな印象を受ける。⑧

峯大貴

彼が歩んできた人生40年以上の浮き沈みをすべてフリにしたリリックには、否が応でも引き込まれてしまう。声色をテクニカルに変えたり、ダイナミックなギター・リフなど大胆な仕掛けが楽しめる前半に対して、6曲目以降はどんどんクール・ダウンしていく躁鬱展開。そこには少しサウンド面での物足りなさを感じたが、B面は悲喜交々が滲むブルース・サイドだと解釈すれば愛着が湧いた。⑦

湯浅学

追分節に通じているなあ、と思った。ちょっとタメがあってゆるやかな起伏で前進していく感じ。終わりの方で「リンゴ追分」か?と思うリフレインが出現してちょっと驚いた。プログレとフュージョンとハードコア(パンク)とが三者で背中合わせになっているのだが、全体が夜間にある。悲劇と喜劇が紙一重だという緊張感とユーモアがごちゃまぜになっている粘着質を感じた。⑧

久保太郎(本誌編集部)

米デトロイトの奇人ラッパーというイメージの人も、単独名義6作目でもう40歳過ぎ。アルコール中毒のリハビリを経ての作品とのことだが、演劇的なラップと、現実音のサンプルも巧みに取り込んだサウンドは、ヒップホップが拡張したポップ・ミュージックの領域を見事に継承/発展して、とても音楽的なものに聞こえる。終盤に向かってどんどん内省的になっていくが、表現の豊かさがある。⑨

アブドゥーラ・イブラヒム『スリー』

Abdullah Ibrahim "3"

ギアボックス GB1951CD

赤尾美香

23年7月にロンドンでライヴ録音された2枚組。1枚目は無観客、2枚目は実際のライヴを収録。フルート、ピッコロ&サックス奏者、ベース&チェロ奏者とのトリオ編成の演奏は、薄明かりを落とした静かな夜の部屋が似合う。それでいて、おおらかな印象も与えるのが不思議だ。89歳になるアブドゥーラが歩んできた短くない時間が、このおおらかさの源になっているのだろうか。⑧

峯大貴

コンサート開始前の演奏と、満員の観客が入った本番という2種のパフォーマンスを収録した構成が面白い。驚くほどクリアな録音により、ロンドンの会場が異なる表情を見せる。この対比を記録することが本作最大の目的なのかと思うほどである。演奏の荘厳さはさることながら、フルート奏者のブレスや、客席からの咳払い、そして盛大な拍手と、しっかり疑似体験させてくれるライヴ作品だ。⑧

湯浅学

場を清める塩のようなアルバム。『アフリカン・ピアノ』ばかりを長年愛聴してきたがメロディアスな一音一音の強さは不変だと思う。楽器間の隙間が美しい。余白も演奏の一部になっている。聴き応えは特殊。冷徹だがあたたかい。フルートの長いソロの背後でポツリポツリと奏でられるピアノの音そのものに打たれる。既聴感のある旋律に巻きつかれる。夢と現実の境目にいるような心持ちに。⑧

久保太郎(本誌編集部)

60年代末に「日本中のジャズ喫茶から聞こえてきた」と油井正一先生が書いていた『アフリカン・ピアノ』からもすでに半世紀以上。まさか現役としての音源がいま聴けるとは思わなかった。フルートを起用したドラムレスのピアノ・トリオによるライヴ録音だが、音数が少なく静謐な演奏ながら、一音一音の重みと内在するグルーヴ、美しいフレージングに、観客がどんどん盛り上がるのも納得。⑨

角銅真実『Contact』

ユニバーサル UCCJ2233

赤尾美香

いつかどこかで見た風景が広がったかと思ったら、今がいつの時代なのか、自分がどこにいるのかも分からず立ち尽くすような感覚にも陥る。けれど怖くはない。水は冷たくなく、そこにたゆたう音の一つ一つが感情をたたえているようで、饒舌。まろやかなマリンバの音がくせになる。打楽器奏者ゆえの一筋縄ではいかないリズム感もいいが、意志を感じさせるウィスパー・ヴォイスの歌唱も魅力。⑨

峯大貴

間違いなく今年の年間ベスト最有力候補。自らの肉体と自然界をこすり合わせた音がする。アルバムの幕開けで聞こえる水の中に沈んで戯れるさまが象徴するように、演奏と環境音、歌と音、意味と響きの境界を滲ませる大胆で奔放な試みの音楽作品だ。歌ものから徐々にインストの比重が増えていくグラデーションが美しく、ラストの「人攫い」で再び歌に舞い戻る構成には感動が押し寄せてきた。⑩

湯浅学

リズム、ビートで歌詞に探りを入れているというか。言葉が楽しそうに飛んだり跳ねたり、ときどき微笑んで立ち止まったりしている。空気の全体が音楽だといっているようだ。毎日が発見だ、当然でしょ、と角銅さんはいっているのだ。同感です。マリンバの調べにうっとりさせられた。まだ名付けられていない何物かを“耳探り”あるいは“鼻探り息探り”しているような。音の遠近感が楽しい。⑨

久保太郎(本誌編集部)

まだ試し試しヴォーカル表現を探っていた感もあった前作と比べると、サウンド全体の中に歌の位置づけを確実に見出した手ごたえが感じられる新作だ。手練れの演奏陣を招きつつ、ポコポコとした木琴系の音はアジア的な旅情を感じさせていい雰囲気だし、古いカリビアンのような感触の曲もある。この路線でさらに凝縮した音楽性を聴かせられるようになれば、次あたり大傑作が生まれそう。⑧

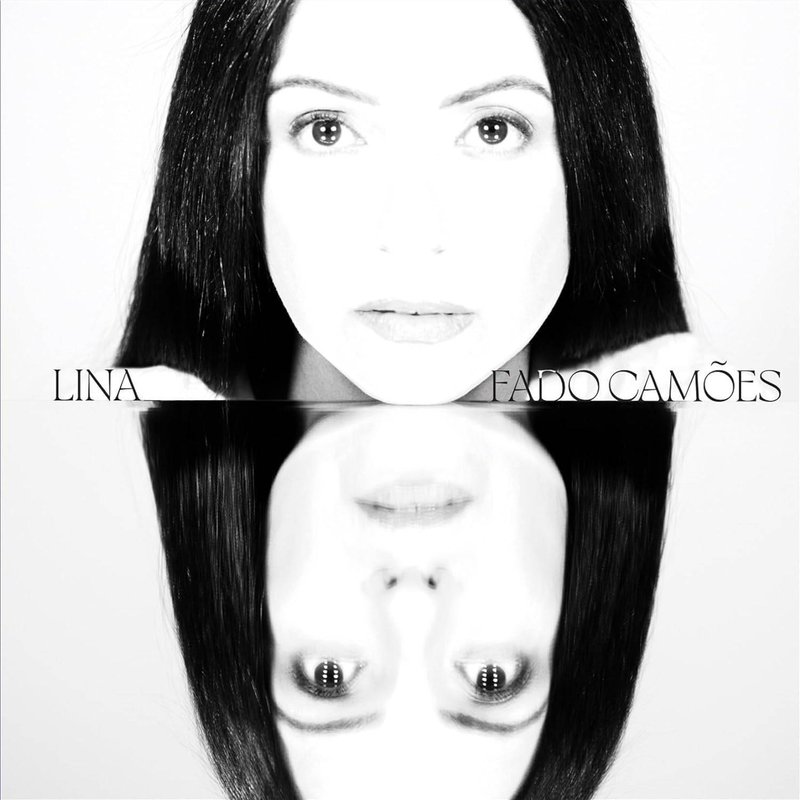

リナ『ファド・カモンイス』

Lina "Fado Camões"

ライス〔オフィス・サンビーニャ〕 GLR31013

赤尾美香

ロバート・プラントやシニード・オコナー、アフリカのミュージシャンともコラボしてきたギタリスト/作曲家/プロデューサーのジャスティン・アダムスがプロデュースを手掛けた、ファドのシンガーによる新作。古典からオリジナルまでを多彩なアレンジで聴かせる。ファド的ではないクールな打ち込みリズムや、エレキ・ギターの音にも、シアトリカルで艶っぽいリナの歌声は鮮やかに映える。⑦

峯大貴

ティナリウェンや近年ではスアド・マシの作品を手掛けたジャスティン・アダムスのプロデュースとあって流石の仕上がり。どんな曲もファドとして表現できるリナの情感豊かな歌い回しを信じて、エレキ・ギターや打ち込みも導入する大胆なサウンドが新鮮である。ごった煮感が魅力ではあるが、彼女独自のスタイルとしてはまだ過渡期な印象。ジャスティンとのタッグで、もう数作聴いてみたい。⑦

湯浅学

歌の姿勢の清々しさをまったく損なうことなく、音場を広げている。実験感はほとんど感じないにもかかわらず、今までに聴いたことのないファドだなあ、と思う。細部の何気ない歌の技巧にジャスティン・アダムスは細かく対応している。気持ちだけではない嗅覚の発動を一曲一曲に映し出している。全体の地味さがむしろ心に歌を残す。健気な生命力に神秘がそおっと下りているのでは。⑨

久保太郎(本誌編集部)

ジャスティン・アダムズがプロデュースしたファド歌手の作品、というだけでなんとなく音の想像がつきそうだなと思ったが、聴いてみたら想像以上に面白いアルバムだった。アダムズがこれまで手掛けてきたロックからアフリカ音楽にいたる様々な要素(特にパーカッション)が自在にリナの歌唱を解き放っている。ピアノが主体の1曲目は、ちょっと八代亜紀の「舟唄」を思い出したりも(合掌)。⑨

マトモス『リターン・トゥ・アーカイヴ』

Matmos "Return To Archive"

ライス〔オフィス・サンビーニャ〕 FLR3137

赤尾美香

ビョークやヨ・ラ・テンゴらとのコラボで存在は認知しながら、作品をフルで聴くのは初めて。これぞまさに、“音”を“楽しむ”ってことではないか。この世界には、無数に近いいろんな音が溢れていて、そんな非音楽を切ったり貼ったり、並べたり重ねたり、他と組み合わせたりすることで生み出される音楽が、こんなにも有機的であるとは。日本のカブトムシのガサゴソ音の迫力にも驚いた。⑧

峯大貴

フィールド録音作品をサンプリングして制作されたというコンセプトが強く、音楽作品として楽しめるか不安だった。しかし実にユーモアとアイデアに溢れた作品じゃないか! なにより4曲目 'Music Or Noise?' の問いかけに抱いていた不安が無力化された。タイトルも素晴らしく、現在から過去に耳を傾けると、当時とは違った音が聞こえてくる。時間芸術の新境地に突入した刺激的な一枚だ。⑧

湯浅学

中原(昌也)の新作ついに出たか、それにしては行儀がいいな、と一瞬思ったりした。これは名刺がわりというか、このあとに出る(予定の)CD100枚組のサンプラーなのでしょう。そうじゃなきゃ面白くない。こんなもの音楽じゃない、という人もまだいるのかもしれませんが、これは入門編のその前書き。アクやエグみは薄い。牧野富太郎にならえば「雑音という音はない」ということです。⑨

久保太郎(本誌編集部)

懐かしい“おもしろ音楽”の香りがする。80年代なら渋谷LOFTの6階あたりで売ってそうな。米国の電子音楽デュオがスミソニアン・フォークウェイズの非音楽録音を素材に作り上げた作品で、音数はかなり絞っているが、現実音のサンプルを巧みにビートと取り合わせる手腕にはやはりニヤリとさせられる。現代音楽の系譜と、ダニー・ブラウンとの近接性すら感じさせる楽しい作品。⑧

Silica Gel "Power Andre 99"

Magic Strawberry

赤尾美香

硬質なエレクトロニック・サウンドやSEなども導入した壮大なデジ・ロック(死語か?)を鳴らす。しかし、大仰なインスト部分が続いたのちに歌メロが入ってくると、雰囲気が一転してしまう曲が目立つ。サウンドとメロディの相性がよくないのか?うまく融合できていないのか?と、首を傾げることたびたび。歌を前に出した録音にも問題あるのかもしれないけれど、どこかちぐはぐに聞こえる。⑥

峯大貴

昨年 "BiKN shibuya" でのステージに悩殺されてから待望していた。その高い期待を軽々超えてくれた。あらゆるサウンドを食い荒らす勢いで進む18曲という過剰っぷり。だが雑然さはなく全曲誰かの心には刺さるようにできている。私的ベストはアンビエント・フォーク調からスタジアム・ロックに変貌する5曲目。そして疲れてきた17曲目で、9分半に及ぶロック・オペラとは。茫然自失の傑作。⑩

湯浅学

アイデアを実体化する理力が豊富。それが語彙を上回っている感じ。意欲が次々に楽曲化されている現状が熱く伝わってくる。CDに目一杯詰め込まれた多彩な表現はここ30年を総覧して次の土台を造築している、その経過報告なのだと思った。メロディのまとまりのよさ、サウンドのねじれたおもしろさ、音像の膨張力のスリル。こちらを安心させない危うさもある。さらなる大胆な展開に期待も。⑧

久保太郎(本誌編集部)

これはなんとも不思議な作品。韓国インディ・ロックを代表するバンドの7年ぶりのフル・アルバムだが、グランジ/オルタナを基本にシューゲイザーやマス・ロック的な側面を見せつつも、一方でもっさりとしたプログレや、柳ジョージを思わせるようなアジア的ロックもあり、それらを74分にわたって力業で聴かせる。この音が当地の若者の支持を得ているとすると、かなり面白い現象だ。⑦

家主『石のような自由』

ニューフォーク(配信)

赤尾美香

抗えない。胸がくすぐられっぱなしだ。平然とした顔をして、鳴ってくれたらいいなと思うところでギターを鳴らしてくれる。いい感じにポップで適度にうるさい。見事な塩梅。痒いところに手が届く気の利いたメロディを紡ぎ、まっすぐに歌ってくれる。すっきり爽快で痛快な音楽の出で立ちは、普遍の輝きを伴う。素敵なハーモニーの響きにギターが絡む7曲目なんか、もうたまらない。⑩

峯大貴

経験値や技術の向上をしっかりフィードバックする家主の律義さったら。音質の良さや、打ち込みの導入には驚いたが、変わらぬソングライティングの素晴らしさも逆説的に際立っている。社会や自分に対するどうしようもなさを描いた内省的な詞は、爆発するような熱量の演奏と相まって独特のやりきれなさを醸す。この対比の魅力こそが家主なのだ。どんどんスピッツに近い存在になってきた。⑨

湯浅学

数々のロックを体験したポールがリード・ギターのビートルズが21世紀の日本にワープし、カーネーションに感化されて生まれた、と妄想したくなる傑作。田中ヤコブのギターにシビレる。着地点の予想を反故。流麗な力業は爽快で豪快。属性を問う声も次々に無視。意味よりも音。理由ではなく空気。脈絡を考える暇に実作。衝動を置き去りにするほどの速度を感じた。アルバム・タイトル、秀逸。⑨

久保太郎(本誌編集部)

前作『DOOM』も本欄で取り上げた4人組バンドの3作目。ギター・オリエンテッドなパワー・ポップの歴史から美味しいところを抽出する手法はますます磨きがかかっていて、随所で耳を引く。ただ、ヴォーカルの語尾の伸ばし方がどの曲も似たような感じになってしまうのが、ちょっと残念。作曲のポテンシャルを考えると、アコースティックなバラードを挿入するなどしてもよかったのでは。⑦

●

以上の「クロス・レヴュー」も掲載されている2024年3月号、好評発売中!

詳細は下記リンクをご覧ください。

こちらから購入いただけます。

※本記事の無断転載は固くお断りいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?