クロス・レヴュー 2023年9月号

「クロス・レヴューはミュージック・マガジンの重心を支える背骨みたいな存在だ。この雑誌は毎月発売されるレコードを幅広く取り上げ、できるだけ厳しく批評し、しかもその批評性を持続していくことで音楽の長い流れをしっかりと捉えるのを役目と心得ているが、その役目を集中的に象徴してきたのがクロス・レヴューの欄なのだと思う」――中村とうよう

『ミュージック・マガジン』誌上で1981年から続く、注目アルバム7枚について毎月4人が批評して10点満点で採点するコーナー、“クロス・レヴュー”のWEB公開を始めます。評者それぞれの聴き方の違いを楽しんでいただくもので、アルバムの絶対評価を示すものではありません。より充実した音楽生活を送っていただくきっかけの一つにしていただければ幸いです。

今月の評者は以下の4名です。

早坂英貴

音楽ライター。ジャムバンド/インプロ音楽/ルーツミュージックなどを長年ウォッチしている。

万能初歩

韓国から日本のカルチャーを学びにきた留学生。

吉本秀純

1972年生まれ、大阪市在住の音楽ライター。ワールド・ミュージックやジャズについて書くことが多いです。

伊賀丈晃(本誌編集部)

1994年生まれ。2018年ミュージック・マガジン入社、昨年から弊誌編集部所属。一番聞いているのはヒップホップです。

※それぞれの評文についた○内の数字が点数です。(10点満点)

クロード『スーパーモデルズ』

サッデスト・ファクトリー〔ビッグ・ナッシング〕 SAD014JCD

早坂英貴

成功後の次作に密かに込められた心の機微を探るのが好きだ。この2作目もその例に漏れず、人間関係や生活の変化がもたらしたほろ苦くぐちゃぐちゃな感情で溢れていながら、それが新たな表現の推進力となっている。宅録っぽい粗さが魅力だった前作からサウンドも前進し、ノンバイナリーという属性を超えた、懸命に今に悩み、今を生きる普遍的な美しさが詰まっている。⑦

万能初歩

ポスト・パンクとオルタナティヴ・ロックの狭間で鳴らすエートス。ノスタルジックで感傷的なシチュエーション描写。どれもこれもありふれたインディー・ロックの風景であるが、メロディー・メイキングの冴えがローファイでドリーミーなテクスチャーのプロダクションとちょうど混じり合う。特に3〜6曲目のラインは、ノイジーな爆発がなくても半音単位で調整されたパトスに吸い込まれる。⑦

吉本秀純

割とストレートなインディ・ロック風だなと思いつつ聴き進めていくうちに、独特な色香を放つ歌声と楽曲の良さに引き込まれていった。ノンバイナリーであることをより強く打ち出したジャケ写真とともに、ローファイ・ポップ的だった前作とはかなり雰囲気を変えたが、シンガー・ソングライターとしての才の高さはより際立った印象。様々な葛藤を乗り越えた上での潔さや強みが伝わってくる。⑦

伊賀丈晃(本誌編集部)

自室から見た視点の歌詞が多い中、開放的でアンセミックな3曲目、ストリングスやチャイムを取り入れた 曲目など、外に向かうエネルギーが眩しい瞬間があり、そこに惹かれる。俳優のポール・ラッドを曲名に冠し、MVに出演させるセンスにもひねくれた明るさがあって良い。「NYから引っ越そうかと考えている」という歌詞で締めくくられるが、それもいいんじゃないかと思う。⑦

LioLan『UNBOX』

アポロサウンズ APLS2304

早坂英貴

和久井沙良の作曲活動の一貫として目が行きがちだが、歌詞に合わせて演じ分けるように歌うキャサリンというシンガーが面白いと思ったら声優経験者で、なるほどなと納得。聴き手としてジャンルという柵についてよく考えるが、「model」途中のバカラックのようなフレーズをガン無視して突き進むルイス・コールばりのドラムを耳にして「ほんとジャンルなんて自由でいい」とつくづく感じた。⑦

万能初歩

「ポップ」がジャンル、シーンの区画を超えて大衆にアピールする音楽だとすると、本作はその定義にちょうど相応しい。リアル・セッションを動員したR&Bやロックもあれば、さらに機械的なハウスやダブステップまでカヴァーする。これといった特色は見つけ難いものの、まだ開けたボックスは一つ目だ。ユニットが紡ぎ出すグルーヴはきちんと成立している。今後どの方向に落ち着くだろうか。⑤

吉本秀純

前号のインタヴュー記事でも本人が言及していたように、ルイス・コールのノウワーを邦楽ポップに応用したような高密度サウンドは、他にない面白さ。ただ、ハイパーポップ的な展開もロバート・グラスパー以降な抒情ピアノも盛り込みながら無邪気に駆け抜ける楽曲の数々には“Z世代のスパンク・ハッピー”とでも呼びたくなる閃きを放つ瞬間もあれば、音楽的な器用さが裏目に出ている場面も。⑥

伊賀丈晃(本誌編集部)

6曲収録ですべて異なるジャンル、スタイルの楽曲が並ぶ。アカデミックな出自をもつ二人の手によるそれらには超絶技巧や突飛な発想が多くちりばめられている。でもそれらを覆い隠さんばかりにポップ! そこがいかにも20年代の音楽らしいし、“器用”を突き抜けて、凄みというよりは爽快感が先に耳に届くのは痛快でさえある。曲ごとに別人のような歌唱・作詞で魅せるキャサリンに脱帽。⑧

ブルーノ・メジャー『コロンボ』

ハーバー〔ビート〕 BRC742

早坂英貴

クイーンやエルトン・ジョンなど70年代のレジェンドにもなぞらえられることの多いブルーノ・メジャーだが、3作目にしてクラシックを生み出す土台が固まった感がある。「We Were Never Really Friends」が曲・アレンジともに素晴らしいし、ジャズ・スタンダードのような美しいメロディもある。名盤・名曲が山ほどある鬼ヶ島に挑むのに必要なのはアルバムの一貫性だろうか。⑥

万能初歩

70年代のポップ、R&B、ロックの残像。いわゆるアダルト・コンテンポラリーと呼ばれるやさしくて蠱惑的なムードに包まれる。その上にそっと載せられる静かな吟遊が心地よい。それがたとえどんな喪失であろうとも。よくも悪くもトラディショナルなポップの形をした作品だが、振り返ってみるとニール・ヤングからエルトン・ジョン、クイーンを紳士的にまとめる音楽にはあまり出会ってない。⑥

吉本秀純

70年代のクイーン、ジョージ・ハリソン、ポール・サイモンといった大物たちの遺伝子を継承したフォーキーな佳曲の連続で、過去作と聴き比べてみても新たな高みに到達しているのがわかる。ただ、一種のムード・ミュージック的に機能してしまうような引っかからなさもあり、どことなく食い足りない印象が拭えなかった。カフェなどで流れている分には、非の打ちどころがない極上さだけど…。⑦

伊賀丈晃(本誌編集部)

歌詞の中で描かれる人間関係同様、ドラマチックでエモーショナルな4曲目が泣けてしょうがない。全編を貫く喪失や別れといったモチーフが、それでも美しいもののように聞こえてアップリフティングですらあるのは、 70年代風のレトロなサウンドをどこか遠い世界のフィクションとして受け取ってしまうからかもしれない。完成度と同じくらい自己完結度も高く、そしてそこに溺れさせる力もある。⑦

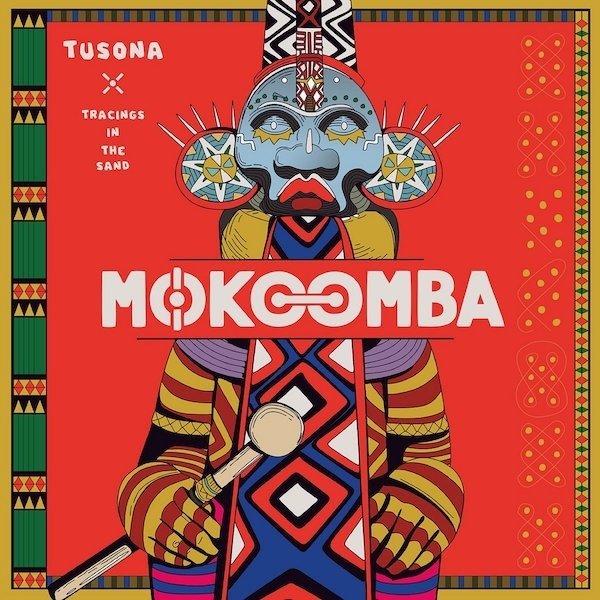

モコンバ『トゥソナ〜砂の軌跡』

ライス〔オフィス・サンビーニャ〕 OHR31008

早坂英貴

20年以上のキャリアで3枚と寡作だが、ダンス・レコードとして最適化された最初のレコードやアコースティック縛りの前作とはまるで違い、汎アフリカ的な要素を前面に出している。ブルースのような創造性溢れるギターと躍動感の化け物と化したリズムと歌が一体となるモコンバの演奏の本質からは、軽やかな聴き心地が意図されているように感じる。これが彼らのアルバム制作の流儀なのだろう。⑦

万能初歩

コロナ禍を経て、あえてバンド・サウンドに復帰するという決意に至った経緯を知る術はない。だが、そこであえて多セッションを呼び込んで、バトンガ伝統音楽やズールー、ハイライフなど、パン・アフリカンな音楽を披露することには意義を読み取るべきだと思う。ファンキーでエナジェティックなアンサンブルの序盤と終盤も良いが、中間4〜5曲目のサイケデリックでドープな感覚も忘れ難い。⑦

吉本秀純

デビュー時から汎アフリカ的なバンド・サウンドを果敢に追求してきた人たちで、初期作は有能なプロデューサーに助けられている感もあったが、セルフ・プロデュースによる本作では着実に逞しさを増した。パンデミック下で蓄えたアイデアをカラフルに詰め込み、アフリカ各地の音を自在にスイッチングしながら放つグルーヴは、より痛快に。モロに80年代的な音色のシンセの効かせ方も効果的だ。⑧

伊賀丈晃(本誌編集部)

ホーン隊を含むバンドの演奏と、そこに乗るヴォーカルのマティアス・ムザザの歌声で、部屋の中にいるのに体感温度がぐんぐん上昇するのを感じる。これはライヴで見たらとんでもなさそうだ。セルフ・プロデュースで制作された本作、以前の作品からリメイクして収録した最後3曲のダンサブルなバンド・サウンドという方向性を聴くに、ビシッと目標が定まった感がある。⑧

思い出野郎Aチーム『Parade』

カクバリズム DDCK9011

早坂英貴

数年前に当たり前に鳴っていた懐かしい音楽の臭いがする。3年前なら醒めた感覚で耳にしていたと思うし、彼らの発する言葉にこそばゆさを感じたかも知れない。今はみんな大なり小なりキツい時代を生き抜いてきて、日常から音楽がなくなる体験もした後で、どうしても言葉に色々な想いが乗ってしまう。海外の名盤を追体験するのとは訳が違う真の意味でのソウル・ミュージック体験だった。⑨

万能初歩

楽曲はどれもイージー・リスニングにまとまるが、管楽器の編成を通してスムース・ジャズからファンク、メロウ・ポップなどR&B周辺を割と広くカヴァーする。そこにガッツのある高橋一のヴォーカルが耳を引き、時に入るラップやハラーイングがリズムを良い感じにかき混ぜる。「踊る」というフレーズがフックする中、おそらくレコードより現場でエネルギーを発揮する作品だろうと思った。⑤

吉本秀純

さりげなくJAGATARAも引用しながら、厳しい日常や分断を促す世の中を直視しつつも、針飛びするレコードや機材車を題材に紡がれた市井のソウル・ミュージックはますます求心力を高めたものに。ヴィンテージな時代のソウル、ラヴァーズ・ロック、アフロビートなどを手本としたバンド演奏の魅力を損なわないところで現代的な音処理を施した、独特のセルフ・ミキシングもまた聴きもの。⑧

伊賀丈晃(本誌編集部)

どうしようもなく悲しいことややりきれないことが続く日々、そこに猛暑も加わって無力感に苛まれそうにもなる。そんな時に<独りの夜は終わりさ><君が必要なんだ>と歌いかけてくれるこの音楽は、文字通り聴く者に“力”を与えてくれる。しかもそれが地に足の付いた、身体性を伴ったサウンドと歌唱で表現されていることに喝采を送りたい。未来は跳躍の先にではなく、地続きの道の先にある。⑨

Janelle Monáe "The Age Of Pleasure"

Wonderland / Bad Boy

早坂英貴

最初セクシャルな歌詞などに気を取られたが、徐々に精神的な快楽の開放にフォーカスした作品であることに気づく。わずか32分のレコードにレゲエ、アマピアノ、トラップ、アフロビート、ラテンなどがつなぎ目なしに絡み合う音も凄いが、然るべきゲストを招くことで、自身のルーツへの想いと未来への明確なメッセージとして機能している。変貌ぶりに賛否両論のようだが間違いなく偉大な仕事。⑨

万能初歩

SF的ペルソナを用いてきた、21世紀のプリンスに求めたような作品ではない。変化を宣言する ‘Float’ を筆頭に、淡白にまとまったコンテンポラリーな黒人音楽の遺産が細かく刻まれる。ただ、モネイの長所も、込めたエンパワーもひたすら「流れて」しまうのはうなずきがたい。彼女自ら築いてきた遺産をフロートさせたプレーンさに意味を与えるにはもう少し根拠が要りそうだ。⑤

吉本秀純

エジプト80ならではのホーンの響きを全編で活かし、近年のアフリカ発の新興サウンドやダンスホール・レゲエをアンテナ鋭く咀嚼した上で、それらの要素を彼女にしかできないやり方でブレンドして提示している点が見事。グレイス・ジョーンズやアマーレイという客演の人選にも明確な意思を感じるし、快楽主義者のパーティー・アルバムという設定を過去作と同様のスタンスで演じ切っている。⑩

伊賀丈晃(本誌編集部)

これまでSF的な世界観とともに未来を描き出してきた彼女も、この作品では“地上”に降り立ち、そこにユートピアを現出させようとする。アフリカン・ディアスポラの数々の音楽を総動員し、“悦び”がテーマのめくるめくパーティーを展開。それが享楽的であると同時に政治的アティテュードの表明であるのは確か。ただ、全体の流れが良すぎるあまり、もう少しアクの強さが欲しくなる場面も。⑦

Blake Mills "Jelly Road"

New Deal / Verve Forecast

早坂英貴

プロデューサーとしての活躍が目立つが、本作でブレイク・ミルズのミュージシャンシップがいよいよ形となった感がある。昨年のピノ・パラディーノとの来日公演でも垣間見えた弾きすぎない即興性やアンビエント・アメリカーナ的響きへの焦点。ひと癖ある曲を書くソングライター、クリス・ワイズマンの共作も功を奏した。作り込まれたように聴かせて、ライヴ演奏の延長線上にある音だ。⑧

万能初歩

ボブ・ディランからワイズ・ブラッドに至る音楽家の作業でギターを奏でてきたブレイク・ミルス。そんな彼自身の作品は、やはりギターのアルペジオを骨格にする牧歌的なインディー・フォークの形を取る。1曲目の序盤にフリーに飛び交う演奏、奇妙な光景を淡々と描写した4曲目末尾のリフは作品世界に吸引する媒介。もう一本の決定打が足りないが、その瞬間を堪能しただけで一旦は十分だ。⑥

吉本秀純

聴いていて時空が歪んでくるような感覚は、既存の音響派フォークともオルタナ・カントリーとも違う次元で鳴っているような孤高のもの。途中で炸裂するプリンスの亡霊が降りてきたようなギター・ソロが、ウェンディ&リサのウェンディによるものであることにも驚かされる。クリス・ワイズマンという奇才を共同制作者に迎え、米国音楽界きっての異能が直感的に到達したアメリカーナの極北。⑨

伊賀丈晃(本誌編集部)

"Mutable Set" あたりから彼の音楽に触れ始めた身としては、ここまでギターにフォーカスしたシンガー・ソングライター然とした作品であることがまず新鮮。クリス・ワイズマンという良き理解者を触媒として、ここ最近の彼のアウトプットから得られたものを濃縮還元し、ギターという楽器から搾り取ったジュースのよう。とくにアンビエンスへの心くばりは格別で、疲れた体に染みわたる。⑧

以上の「クロス・レヴュー」も掲載されている9月号、好評発売中!

詳細は下記リンクをご覧ください。

こちらから購入いただけます。

※本記事の無断転載は固くお断りいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?