金山平三の世界へようこそ!(後編)

このコラムに足を運んでくれたみなさん、ようこそお越しくださいました。金山平三の世界へご案内いたします!

今回は、兵庫県立美術館で開催中の特別展で見つけた作品を、大学生の目線から「自由に」語る回です。そのため、書き口調、触れる内容、何でもありとなっております。誠に勝手ながら、私たちが感じたことそのままをお届けさせていただきます!

また取材班の熱意の分だけ、文章が長くなってしまったので前後編に分けて投稿します。

(この記事は後編です。)

それでは、目次どーん。

INFORMATION

兵庫県立美術館

📍神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1

🕐10:00~18:00(入場は17:30まで)

🗓休館日:月曜日(祝休日の場合は翌日)、年末年始

メンテナンス休館:2023年7月24日~9月8日

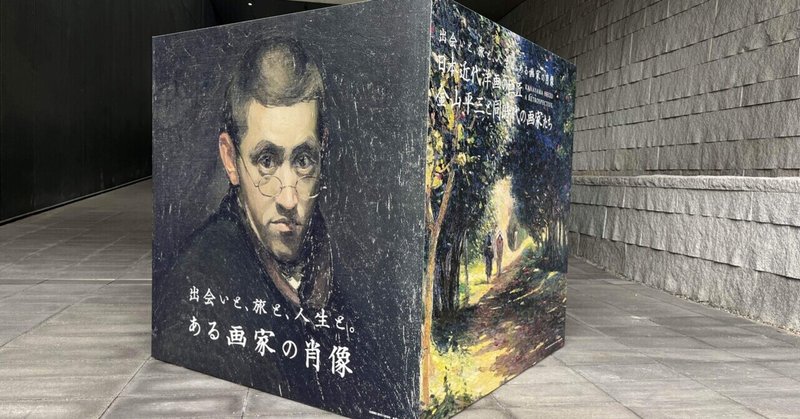

出会いと、旅と、人生と。ある画家の肖像

日本近代洋画の巨匠

金山平三と同時代の画家たち

🗓会期:2023年6月3日(土)〜7月23日(日)

(7月17日(月・祝)は開館、翌18日(火)は休館)

ひょうごプレミアム芸術デー

🗓期間:7月11日(火)-7月17日(月・祝)

🎨期間中、コレクション展や特別展が無料で観覧できます!ぜひ、この機会に!

ライター:fleur

金山平三《漁夫》

筆者は西洋絵画、特にオールドマスターと呼ばれる18世紀以前の画家の作品が大好きである。大好きすぎて大学では美術ばかりを勉強しているほどだ。

金山平三の《漁夫》は暗い海の情景が描かれており、楽しい雰囲気の作品とは言えない。そんな私がこの作品を見たとき思い出したのは大好きなジョルジョ・ド・ラ・トゥールの作品である(下図参照)

(https://www.fujibi.or.jp/our-collection/profile-of-works.html?work_id=1236)

金山平三のラ・トゥールのような静謐な光の表現に魅了された。巧みな明暗表現と人物のデッサンで、まるで今自分も夜の海にいてこの3人の横にいるかのような気持ちになる。細部を見ると、人物の持つ火が本当に光を放っているようだ。(是非展示室で見てみて欲しい!!)

金山平三の作品とラ・トゥールはおそらく直接関係していないだろう。しかし、もしかして金山平三も東京美術学校で西洋絵画を見ていたのかな…とか、学校卒業後のヨーロッパ留学でたくさん作品を見て回ったのかな…と思いを馳せていると、展覧会に来るまでは遠い存在だった「金山平三」という画家の存在が近く感じられるようになった。

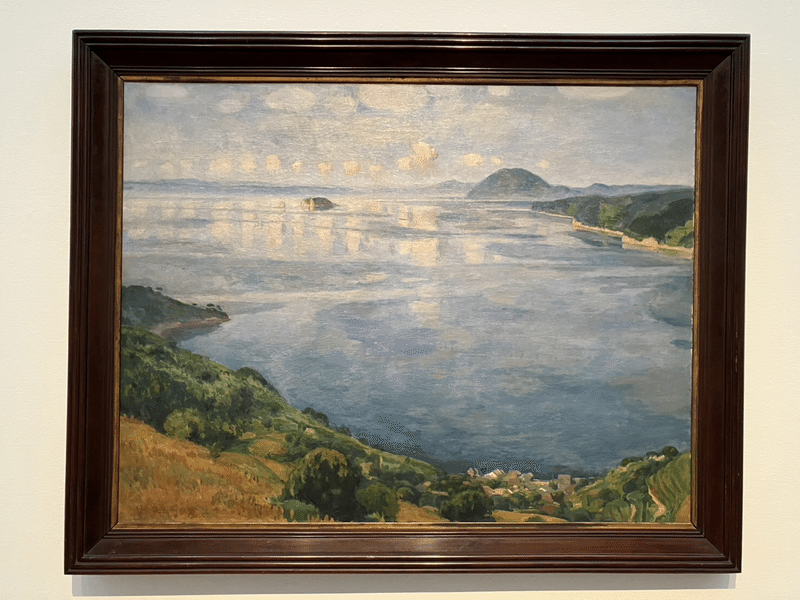

金山平三《夏の内海》

少し上から海を見下ろしているような構図のこの作品。遠くまで広い海が広がっているようで晴れやかな気持ちになれる。絵の横の解説を見ると、小豆島からの風景を描いたそう。個人的に昨年小豆島へ旅行したため、金山平三も小豆島へ行っていたのか!と親近感がわく。私が旅行したときは残念ながら曇り空だったため、晴れていたらこんなきれいな景色が見られたのかなぁ…と想像を膨らませた。

《夏の内海》と題名にある通り、夏の海のきらめきが画面いっぱいに広がっているような作品だ。美術館へ訪れた6月の土曜日はむしむしとした湿気に包まれた、心地よい気候とは言えない頃。暑さにめっぽう弱い私は日に日に体力を奪われている。夏本番の頃が描かれたこの作品の中の方が暑いはず…なのだが、少しこの景色を見に行ってみたいと思わせるほど、金山平三の世界は海が輝き、少し小高いところに風が吹いてくるようで、夏の良い所どりのように見えた。

ライター:おみ

金山平三《自画像》

これは今回の展覧会のポスターともなっている金山平三の自画像だ。駅内や街の中で美術館のポスターを見て印象に残っている人も多いのではないだろうか。これだけ写実的である自画像が目に入った人たちはえもいわれぬ才能と、実際に金山の目線を感じるに違いない。もしかするとポスター越しに金山と目が合い薄気味悪さも感じるかもしれない。それは暗闇から顔だけが光に照らされ、じっと見つめる金山の瞳にあると思う。メガネをかけているのにレンズを目線か真っ直ぐに見つめている。一体何を見つめているのだろうか。

実際に展覧会に入ると一番最初に金山と対面する、、、

よくよく見るとイケメンなのでは?

ぜひ皆様にもポスターの金山平三ではなく絵画の金山平三とにらめっこしてもらいたい。

どれだけ見つめあってもにらめっこの勝利は金山に決まっているが!!!

金山平三《習作(男女坐像)》

金山平三の作品には男性がモデルとして描かれているものが多くある。しかしなぜ男性が多く書かれていたのか、理由はわかっていない。この作品の中にいるシルクハットをつけた男性は気だるげそうに背もたれにからだを預け、姿勢が悪い状態でどこかを見つめている。その目つきは軽蔑しているかのように冷たく、不機嫌そうだ。そして両手はズボンのポケットの中だ。また後ろにもシルクハットが二つ見えている。あちら側にも人がいるようだ。そして横にいる女性は、、、ん?

なんと女性の描写が適当すぎるではないか!?

男性と横に並んでいるため比較がしやすい。帽子をかぶっているのか頭の形と髪型とがくっついて見える、そのためどのような髪型をしているのか全くわからない。手についても適当すぎて両手が繋がって見えるほど輪郭がない。

極め付けに顔だ!なんだその顔は!

こちらを向いているであろう目が一色で描かれている。先ほど紹介した自画像と同じ人物が描いたとは思えない。なぜこうなったのだ。

是非ともお話を伺いたいものだ。シルクハットの彼が機嫌の良い時にでも。

ライター:にーさん

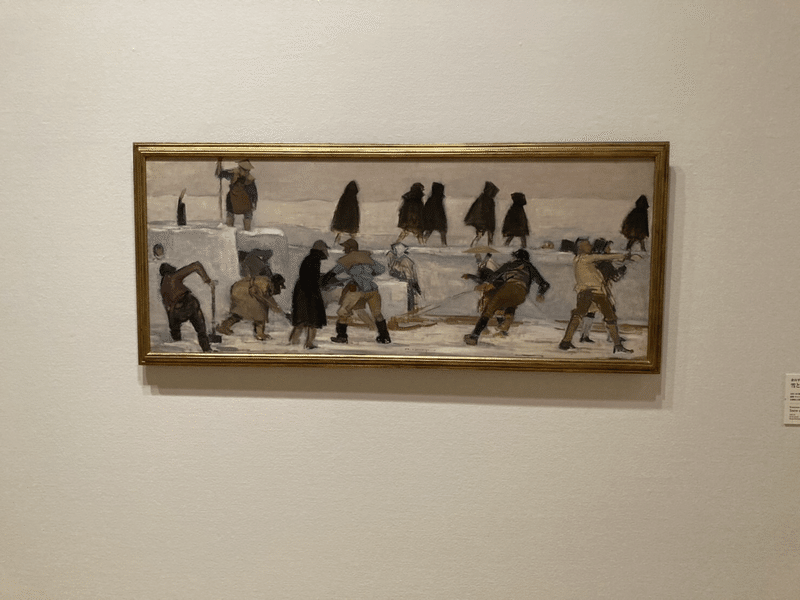

金山平三《雪と人》

極寒の中で、にぎやかに除雪作業を行う大人たち。力仕事で大変だろうなと思う反面、それぞれの人物の動きに躍動感があり一丸となって作業を進めていることから、大自然を生き抜く大変さに悪態をつきつつも周りとワイワイガヤガヤ、楽しくおしゃべりしながら雪かきする様子が伺えます。

奥でポンチョのような黒い外套を羽織っている集団は、子供たちでしょうか。なんだかひよこの群れが並んで歩いているようで可愛いですね!

こちらの作品、最も特徴的なのはやはり体の動きのリアリティでしょう。

手前右から3人目を見て下さい。重そうな雪の塊を運ぶために、ソリに繋げた縄を一生懸命引っ張っています。特に足元をご覧いただくと分かるのですが、進行方向に体重をかけ足腰に力をいれている分、足が今にも滑りそうで見ているこちら側もなんだかハラハラしてしまいました。

満谷国四郎《戦の話》

薄暗い屋内に差し込む光を頼りに、聴衆の真剣な表情を読み取りながら戦争での出来事を語る将校と、熱心に耳を傾ける人々。この将校さんは戦争から帰ってきたばかりなのでしょうか、個人宅と思われる閉鎖的な空間にいながらも、着崩しもせず軍服に身を包んだままでいます。

はじめ絵の前に立った時はシリアスなタイトルに少し身を正してしまったのですが、聞き手に切迫した表情は浮かべられていないことから、ここで使われている“光”は無事生還できたことに対する安堵や未来へのかすかな希望、束の間の平穏を大事に細々と生きる人々の力強さなどを象徴的に表現しているのではという印象に変わりました。

気持ちを前向きにさせてくれるであろう一筋の光が、昔の人にとって屋内で生活する上でどれほど重要だったか、想像を掻き立てられる作品です。

(2023年コレクション展Ⅰ特集1「虚実のあわい Between Fiction and Reality」に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?