ぬりみさき124製作過程

124(puzsq)の製作過程です。解説的な要素もあります。

8in6x6<6in4x4(以下、866<644)を読んでおくとわかりやすいかも知れません。

本題

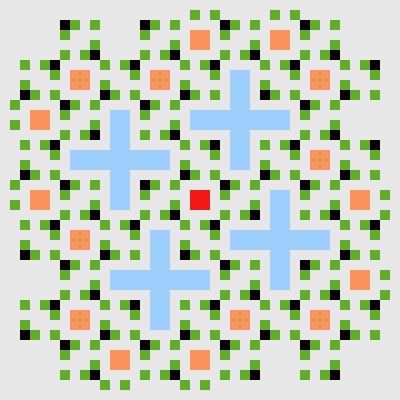

644を次のように表記しています。

866<644について調べる過程で(↓)のような解なし構造を見つけていました。

(↑)の右から二番目を4つ組み合わせたような構造((↓)の左)が今回の主題の大元になります。最外周の岬を削っていき、(↓)の右の構造に決定しました。

主題のそれぞれの空間を次のように呼称します。

赤:へそ 水色:大部屋 橙色:小部屋

解析するには次の手筋が役立ちます。

へそからの出口を二つ以上仮定すると解なしになります。証明は省略。

よって、へそからの出口一つは一個で確定。気合で解いていくと、大まかに次の2パターンになることがわかります。

形が似通っていることがわかる。

解析が終わったので主題については消化試合です。

続いて3を入れることで1に確定。

大部屋が似た形になってるので空岬と2をそれぞれ入れる。

主題が決まったので、それを引き立てるように周辺を埋めていきます。

額縁のように最外周に岬を敷き詰めるという方針を決め、それと主題確定用の岬とのバランスを見て下左右の似たような位置に岬を配置し、試行錯誤して完成。

おまけ

ペイントツールで製作していたときの製作過程をそのまま載せます。

流れとしては左上から右下へとなります。主題の模索から始まり、解き直しで終わった感じですね。

盤面の外に黒線が乱雑に引かれてるのは仮定の跡です。つまりその盤面は仮定したまま放棄されたということになります。

あと、画像内にも書いてありますが、当時、紫色("通行止め"や3の記号として用いていた)を水色にバケツしたことに復旧不可の状態になってから気づくという大ポカをやらかしたため、どういう意図で進めていったのかわかりにくくなってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?