道具使用の発達:End-State Comfortのプランニング(The development of tool use: Planning for end-state comfort.) 2/2

【要旨】

その場面で直接利用できる情報に基づいた計画を立てて道具のハンドル部分を握ることもある.しかしながら,きっと手の最終的な肢位に基づいた計画を立てたに違いない握りもある.「最終的な状態が快適になる(End-state comfort)」握りは最初こそぎこちなく,快適とは言えないものだが後にその行為を快適に・効率的に実行するものである.認知の観点から言えば,最終的に快適な状態をプランニングすることは行為全体の文脈が一貫して表象されており,その場では直接利用できる情報に基づいてのものではない.幼い子どもが最終的な状態が快適になるために計画立てることが難しかったり,大人のようなパフォーマンスを示すのはおよそ12歳にならないと難しいことは多くの研修者が示している.私たちは2つの実験でハンマリング課題を用い,複数のステップで子どもたちに目標指向的な行為に取り組んでもらった.私たちは試行を繰り返すなかで子どもの手の選好,握り方の選択,道具を使った遂行を新しい方法で測定して最終状態の快適さ(end-state comfort)の計画立てを評価した.ハンマリング課題は実行の効率性を評価するのに相応しいものであった.この新しい課題でも私たちは4歳,8歳,12歳の子どもでこれまでの発達を再現した.最も重要なことは,4歳児は1回のセッションの間でも複数の競合する戦略が存在する移行期にあることを私たちのデータが示したことである.幼児は試行中でも試行間でも握りを変化させており,これはエラーへの気づきと,より効率的に実行するためにスピードを犠牲にする態度を示唆している.最終的な状態が快適になる握りは最初,各々が競合する多くの握り方の中の1つであるが,徐々に他の握り方はなくなっていく.子どものコストへの感度と効率性への意欲がこの変化を生み出すのだろう.

【本文一部抜粋】

Experiment 2: Hammering With the Dominant Hand

実験2では非利き手の使用を禁止した.子どもには非利き手にミトンを着用し,利き手のみを使うよう告げた.

Results and Discussion

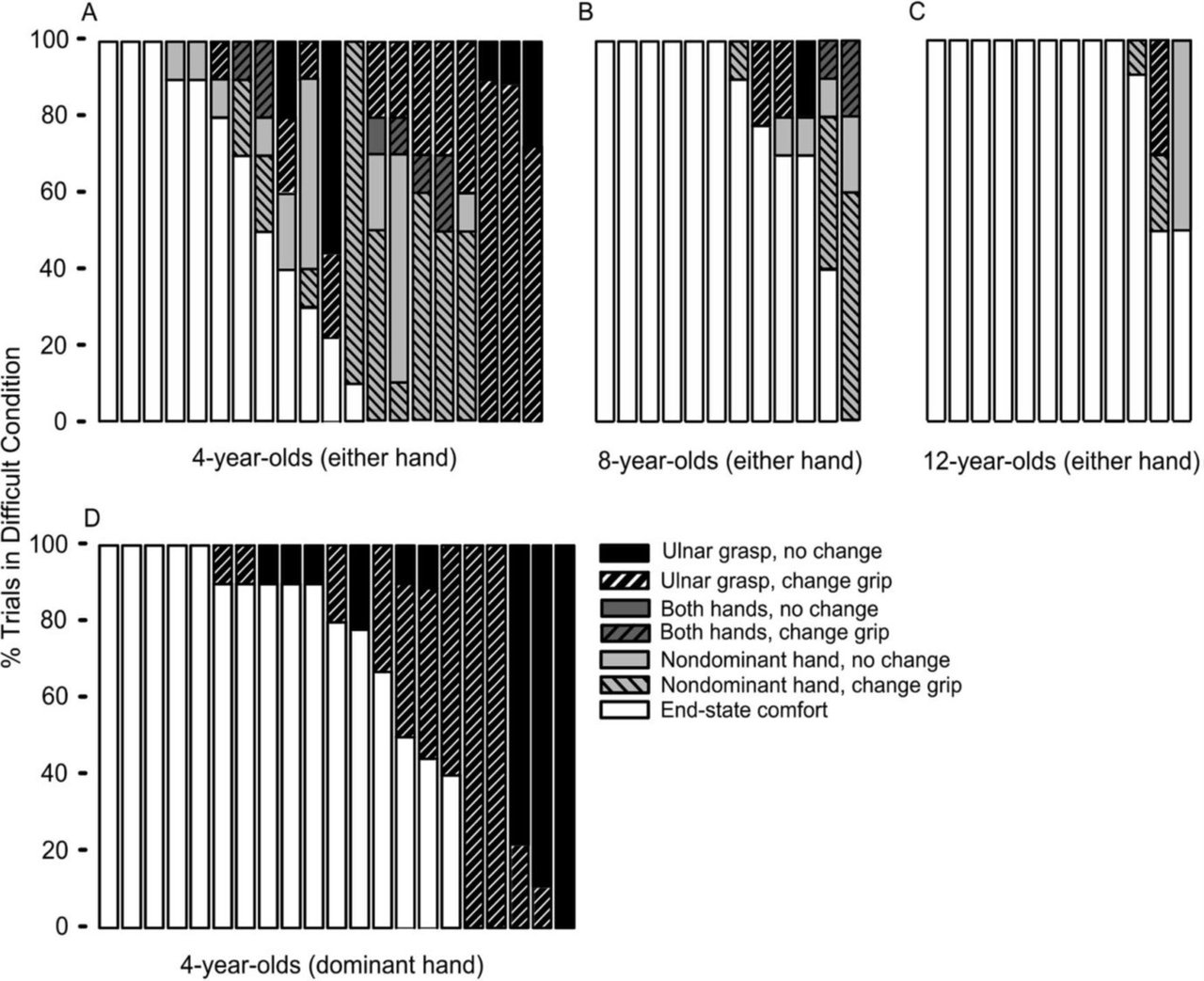

実験1と同様,4歳児はほぼ全ての試行で最終状態での快適さ(end-state comfort)を示した.しかし,実験1と比較してend-state comfortを用いる割合は高かった(A).難しい課題で非利き手を使うことが出来なかったため,end-state comfortの握りを使うことに失敗したときに子どもたちはぎこちない尺側握りを用いていた(C).非利き手の使用を制限していたが,子どもは自身の身体(体幹や膝)またはテーブルを使いハンマーを安定させ,撓側握りが出来るよう工夫して最初の尺側握りを修正していた.実験1と比べて実験2では握りを変えることはドラマチックに減っていた(D).

握りを変える過程はやっかいなもので,握りを変えたときはそうしなかったときに比べて2秒以上ペグを打ちつけるまでに時間がかかった(図右パネル).子どもは非利き手を使うことを許可されなかったことで,最初の握りを変化させることを相当なコストとして見るようになったと私たちは結論づけた.

子どもの多数(62%)は少なくとも2種類は最初の握りを用いており,これは移行期の現れであろう.

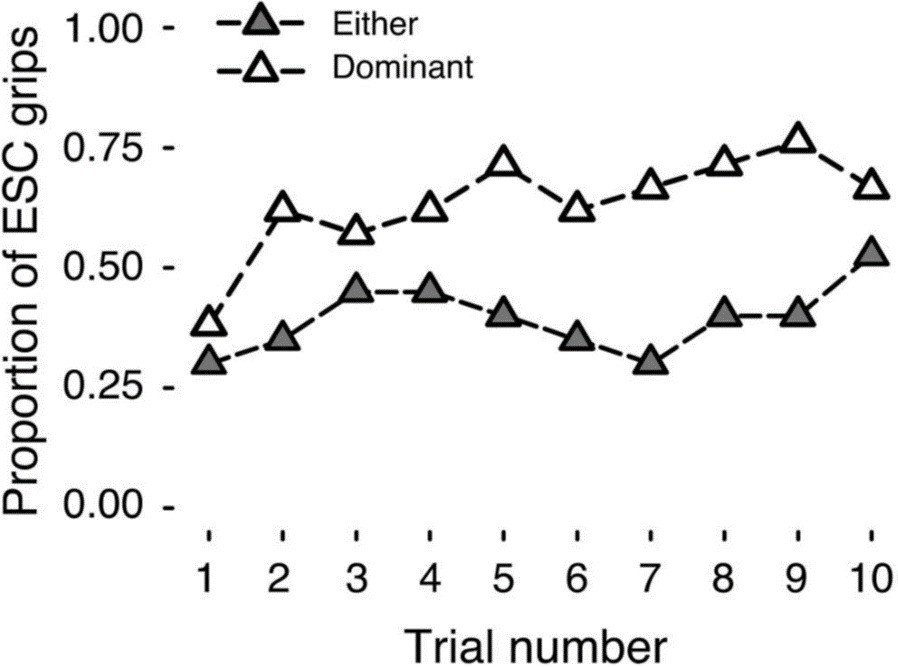

4歳児はセッションが進むに連れて難しい課題で有意にend-state comfortの握りを使う頻度が増えていた.おそらく,子どもは象徴的な方法でハンマーを使いたくて,最初の握りを変化させるのが難しかったから試行が進むにつれてよりend-state comfortの握りを選んだのだろう.

Implementing the hammer

子どもは簡単な課題でも難しい課題でも実験1と比べて実験2の方が象徴的な方法を使う傾向にあった(A).実験1の知見とは異なり,尺側握りでのハンマリングにはいくらかのコストがかかっていた.尺側握りを使うときはペグを打ちつけるのに多くの回数が必要であった(B).子どもは非利き手を使うときは象徴的な方法や尺側握りでの方法と比べて頻回にペグを打ちつけるのに失敗していた(C).

General Discussion

end-state comfortの握りは3歳の幼児で見ることができ,5歳から8歳で激発しおよそ12歳で大人のレベルに達する.今回の実験から得られたデータは文献で報告されているものの範疇にあると考える.

The Value of Variability

4歳児に見られる個人内の変動性はSieglerが言及している認知変化における重複波(overlapping waves)の素晴らしい例である.発達を非効率的な行為から効率的な行為に向けた突然の変化を伴う階段状の機能として見るのではなく,むしろ「重複波」モデルでは子どもが同時多数の方法で問題を解決するものとして描き出している.

最も効率的な握りの表象は実践(practice)を通じて次第に出てくるため,最初子どもは多くの異なる握りで試すのである.握りや用いる手を変えないことが効率的な行為遂行には必要なため,最終的に子どもは利き手を使った下手の握りを一貫して選択するようになる.

Incorporation of New Strategies

Stockelらはend-state comfort課題を含む遊びのなかで2つの競合するシステムを描いている.「習慣的システム(habitual system)」はよく使う上手握りを選択するため,子どもはこの強力な習慣を抑えなければいけない.「目標指向システム(goal-directed system)」は将来的な必要条件を考慮して,可能であれば下手握りを選択するようになる.

How Does Efficiency Work to Advance One Strategy Over Another?

効率性はステージを踏んで進歩する.まず,ある戦略が実際により効率的である必要がある.次に,子どもがそのより良いパフォーマンスを認識する必要がある.最後に,強力な習慣性を持つ古い戦略以上に新しい戦略が上回るまで子どもがその効率性に価値を置く必要がある.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?