さまざまな目線で、様々な日々を過ごそう

私が著者の岸田さんを知ったのは2016年の春。

たまたま見ていたテレビで「ユニバーサルマナー検定」のことをやっていた時のこと。

まだ学生だった私は「すごい」としか言葉が出ず、「こんな大人がいてくれるんだ」という期待で社会人になった。

福祉職として働くうちに、「本当の福祉とはなにか」「障害のある人との関わり方はこれでいいのか」と自問自答しては悩む日々が続いていた。

そんなあるとき、「弟が万引きを疑われ、そして母は赤べこになった」というnoteの記事で岸田さんに再び出会ったのだ。

私はnoteの記事を更新されるたびに読んだ。昔の記事もたくさん読んだ。読むたびに何かくすっと笑えたり、ぽろっと涙を流すこともあった。

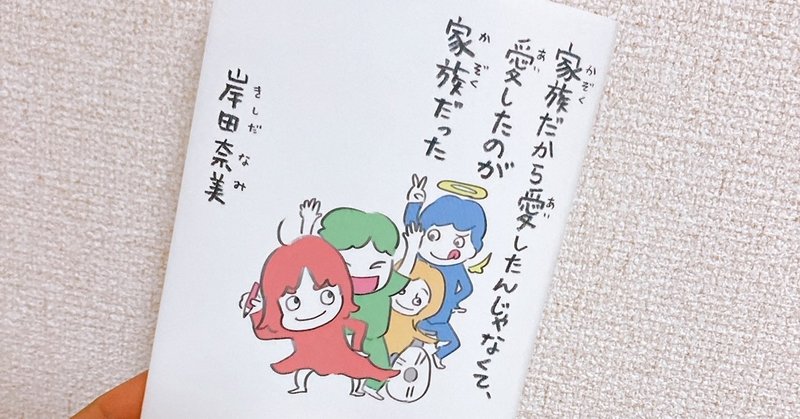

そんな岸田さんの初の著書「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」が発売された。ただ、私が感じたことだけを書く読書感想文を残しておこうと思う。

コンビニ店員さんの気遣い

冒頭の「弟が万引きを疑われ、そして母は赤べこになった」に出てきたコンビニ店員さんの気遣いは、本当に胸を打たれた。というか、こういう人が世の中たくさんいたらいまの日本はもっとよくなるのかなと思う。

「息子さんはのどが渇いて、困ったから、このコンビニを頼ってくれたんですよね」

という文章ではっとなった。

そこまで考えて行動してるコンビニ店員さんいるんだ。すごいな。と気づいた。

何が本当にすごいかというと、弟さん(良太さん)はダウン症で知的障害もある。まずその弟さんがコンビニに入って店員さんと話している、という事実。そして店員さんも時間をとって接客して理解しようとしてくれているということ。

この2つはよくありそうではあるが、実はあまりない。

知的障害のある人は特に、支援者が必ずどこへいくにもついていくことが多い。そしてその支援者と店員さんが話すことはあるが、時間をとってまでゆっくり接客してくれる店員さんも少ないのは事実だ。(岸田さんも次の章で似たようなことを書いていてあるあるなんだなと思ったのは秘密。)

その店員さんにとっては少しの気遣いだったかもしれない。でも、その少しの気遣いが大切だということを改めて気づくことができたように思う。

さまざまな目線をもつこと

「ミャンマーで、オカンがぬすまれた」「google検索では、見つからなかった旅」では、さまざまな人のさまざまな目線を改めて知ることになった。

仕事柄、常日頃さまざまな目線で考えるようにはしているが、疲れているときや考えすぎたりしているときなどはどうしても自分を1番に考えてしまうことがある。

土地やその人のその時の感情や状況で感じることが違う、というのは文章で書けばわかる。ただその時の渦中にいると気づけないことも多い。たぶん人間ってみんなそんな感じ。

それと、旅行代理店にドキドキしながら行って「車いすの人との旅行なんです」って伝えて反応にビビる感じ、実は私もやったことある。

そんなお願いをしてもぱぱぱっと調べて動いて予約してくれる旅行代理店の方の姿を見て、「やっぱりプロは素敵だ」と思ったと同時に、「私もこんな風にプロになりたい」と思ったことをいま思い出した。

これもやっぱり、少しの気遣いと少しの知識の掛け合わせだと改めて知った。

バリアバリュー

岸田さんといえば「株式会社ミライロ」と創業メンバーだ。

一時期(というか今でもあこがれているのだが)、ミライロに入社したすぎて中途の募集要項を読み漁っていたこともある。(私は福祉以外の知識やスキルがないのであきらめた…)

ミライロは

バリアバリュー

を企業理念としていて、「バリア(障害)をバリュー(価値)に変え、私たちは社会を変革します」という意味らしい。

あれ?実はずっと私が目指していた福祉のカタチを見つけたと思った。

価値に変えるというと「障害で稼ぐのか?」という意見も多々ある話を聞くけど、そうではないと思う。別に価値に変えてお金を稼ぐのを何かで禁止されているわけではないのだし。

そもそも、障害を持っている人だってお金がなければ生活することができない。支援を受けることもできないのだから。

福祉職で働いているからこそわかるけど、利用者さんは毎日働いても1か月1000円とかのお給料しかもらえない人も結構多い。

もちろん普通に働いて生活できる分くらいもらう人もいるけどそういう人は私の体感だと一握り。人数にしたらどれくらいなのだろうか?

そんなお給料ではやる気があったとしても、なんの楽しみもなく、実感もなく、過ごしていかないといけないのだ。私たちがもしそうだったら耐えられるだろうか?

だったら誰にでも、分け隔てなく、お金を稼いでもいい権利くらいあるだろう。

誰もが生きやすい社会

私は、だれもが生きやすい社会を作りたいと思っている。

そのためには、だれもが自分に価値を見出して社会を変えたり、何かを発信したりしないと、何も知らずに過ごしている人には届かないのだ。

岸田さんのこの本を読んで、私は改めてそれに気づいた。

「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」

「だってわたしも、あのとき母に泣いて訴えなければ、弟のことを嫌いなままいきていたかもしれない」

私は、この岸田さんの言葉に「よく聞く話だ」と思った。

いくら母親が兄弟を平等に育てているといわれてもどうしても障害をもつ子を育てるのは一筋縄ではいかないことが多い。手がかかる。

だから、兄弟姉妹は、小さいながらも「私が我慢しなきゃ」と思うことが多く、結果仲が悪くなってしまうことが多いのだとか。

「ゴメンね。奈美ちゃんが良太を守れるように、しっかりしてほしくて、ママは叱ってん。でも、それが奈美ちゃんをさびしくさせてたんやね。ゴメンね。」あのときの自分が本当に情けなかった、と母はいまも苦い顔をする。

親の気持ちもよく聞く。まさにそう。どちらも苦しい。それが成長していくにつれ顕著に出ていくのだという。

人間とは、難しいものだ。

岸田さんが、「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」といえるのはそんな経験もあるからなのだとこの本を読んでひしひしと伝わった。気になっていたので読んでみて、いろいろ考えるきっかけになった。

おわりに

ほとんどは私の岸田さんへの共感と憧れを詰め込んだような読書感想文を読んでくださったあなたはきっと心優しい人です。ありがとう。

私はこの本を読んで「さまざまな目線で、様々な日々を過ごそう」と改めて思った。自分のことだけではなくて、もっと周りの人まで考えて過ごしていけるような人間になりたい。そう思って、また日々を過ごしていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?