【京都】その5(角屋・招楽・大原野神社・出雲大神宮・晴明神社・寿し大源)

朝は昨日買った進々堂のパンを食す。

小雨っぽいけど、角屋(すみや)もてなしの文化美術館へ。

島原は、江戸時代以来の公許の花街(歌舞音曲を伴う遊宴の街)として発展してきた町です。官命により、寛永18年(1641)に島原の前身である六条三筋町から現在の朱雀野(しゅしゃの)に移転した時の騒動が、九州で起きた島原の乱を思わせたことから「島原」と呼ばれてきましたが、正式地名は西新屋敷といいます。

島原は、単に遊宴を事するにとどまらず、和歌俳諧等の文芸活動が盛んで、ことに江戸中期は島原俳壇が形成されるほどの活況を呈していました。しかし明治以降の島原はすっかりさびれてしまい、現在では揚屋(今の料亭にあたる店)であった「角屋」と、置屋(太夫や芸妓を派遣する店)の「輪違屋」、それに島原入口の「大門(おおもん)」(慶応3年1867年再建)のわずか3箇所が往時の名残をとどめるのみとなっています。

揚屋は、饗宴のための施設ということから、大座敷に面した広庭に必ずお茶席を配するとともに、庫裏と同規模の台所を備えていることが重要な特徴としています。

時間指定で、1階と2階のガイドツアー1800円。1階のみは1000円。実際に中に入って建物の中を見てガイドさんの詳しい解説を聞きながら廻ることができる。開館の10時に合わせて到着し、10:15〜のツアーに参加。

建物の中は一部のみ写真撮影可能。お部屋がいくつもあり、部屋毎にテーマが異なり趣向が凝らしてある。当時のリピーターのお客さんには、同じ部屋・料理・器・飾り付けにならないように、おもてなしの記録全てを書き記していたそう。

襖や天井だけでなく、釘隠しやぼんぼりの台?に至るまで、とにかくおもてなしのための拘りが感じられる。特に300年前の土壁に螺鈿細工が施してあるのなんか、ずっと見ていられるほど綺麗だった。(技術が継承されていなくて壁を塗り替えられないらしい)

昼間は文化サロン的な役割を担っていたそう

躓いてお膳をひっくり返さないように今で言うバリアフリーになっている料理の盛り付けをするお部屋。

西郷隆盛が使ったとされる桶もあった。

お昼ご飯は、自家製麵うどん・そば 招楽へ。

はいからうどん

海苔の天ぷら初めて食べたかも。肌寒いので出汁が沁みる😋

名古屋に住む知人と合流し、車を出してもらい、少し遠出。

まずは大原野神社へ。

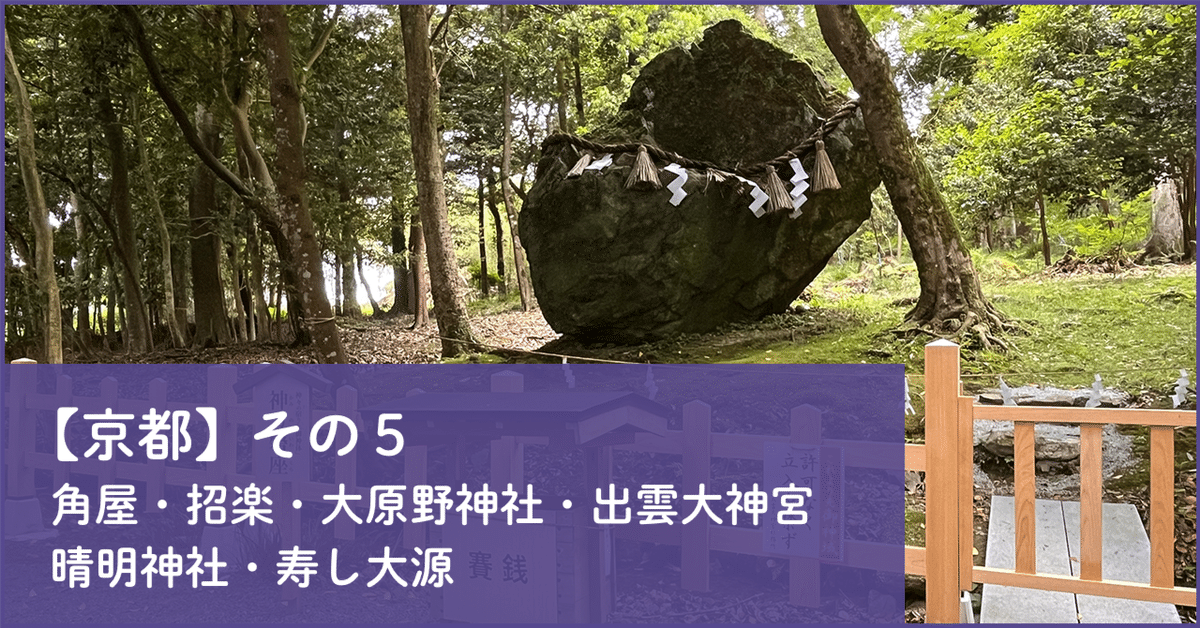

続いて、出雲大神宮へ。

三穂津姫命(ミホツヒメノミコト)が御神祭

素戔嗚尊と櫛稲田姫命

こちらでもパワーチャージ

そして、晴明神社アゲイン。

11月のお祭の時は、参拝者が願い事を書いた札を集めてこの上でお焚き上げするんだって。

そしてそして、寿し大源アゲイン。

この穴子の大きさたるや

今日も本当に美味しかった😋

帰りに銭湯の下見をしてからホテルへ戻る。

酔っ払っているのでまた後日あらためて伺うことにする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?