具体美術協会に関する展示会を見て思ったこと

先日、芦屋市立美術博物館のコレクション展を見に行きました。

本来の目当ては「アプローチ!―アーティストに学ぶ世界のみかた」のほうだったのですが、一緒にやっていた「具体美術協会/芦屋」が思いのほかよく、とても満足してしまいました。今回は、このコレクション展を見て思ったことをつらつらと書いてみます。

そもそも「具体美術協会」について持っていた印象

具体美術協会は、「現代美術用語辞典」によると下記のような説明がなされています。

1954年7月に、戦後美術の活性化を目的として結成された組織で、吉原治良、吉田稔郎、嶋本昭三らの設立メンバーに、翌年に白髪一雄、田中敦子、村上三郎、金山明らが合流。55年10月に開催された第一回合同展の案内状に、吉原は「これが美術であるかないか、そんなことはどちらでもよさそうです」と書きつけ、この尖鋭的な芸術運動のマニフェストとしてみせた。事実、白髪が泥の中で半裸で悶えたり、村上が衝立の紙を突き破ったりする突飛なパフォーマンスは、ほぼ同時期の「アンフォルメルとリンクするかたちで海外にも知られるようになった。

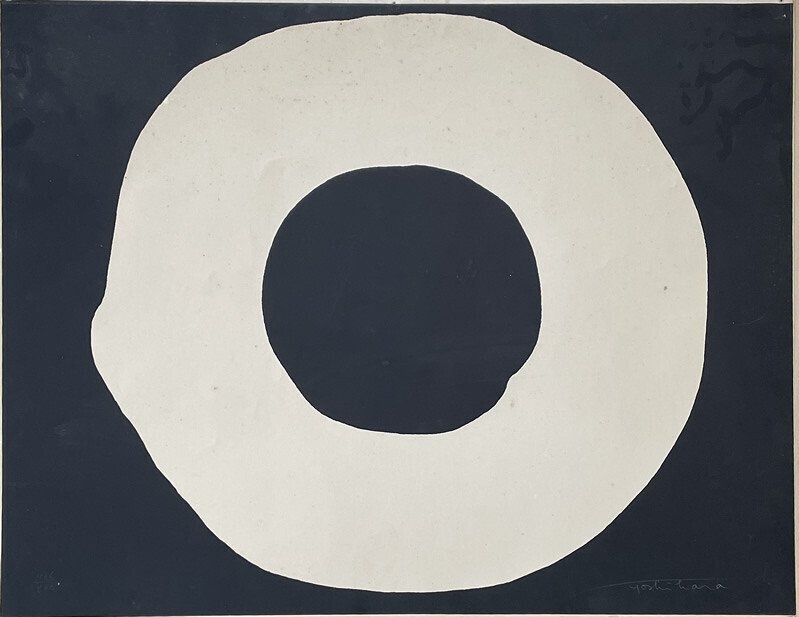

とりあえず、戦後に発足した革新的な美術集団らしいという感じでしょうか。私個人としては、「なんか丸ばっかり書いているおじさんが主催していた前衛美術集団」くらいの印象しかなく、前衛的すぎて理解できないものでした。

こんな作品を見たことある方も多いと思います。

これは、具体美術協会の指導的立場にあった吉原治良による絵画作品です。彼は50代半ばから晩年にかけてこのような円をモチーフにした作品を多く残しました。ただ、この円をみて芸術作品としてどう思うかと言われると、なかなか私のような素人には難しいものがあります。

具体美術協会の歴史

芦屋市立美術博物館のコレクション展では、具体美術協会の歴史について、メンバーの証言や当時の雑誌等の資料とともにとても分かりやすく解説されていました。大まかに要約します。(素人まとめなので間違いがあったらごめんなさい。)

初期(1955~1956年)

いずれも芦屋公園で開催された「真夏の太陽にいどむモダンアート野外実験展」「野外具体美術展」など、従来の絵画や彫刻作品の枠に収まらない先鋭的な活動が中心でした。

このころの活動については、会場においてあった当時の美術雑誌を読んだかぎりにおいては、まだキワモノ的な扱いを受けていたように思います。

これ以外で最も有名なのは、田中敦子の電気服と呼ばれる作品だと思います。

田中敦子はその後、国際的な評価を得て、死後も世界各国で回顧展が開かれるような芸術家となりました。

平面絵画を中心とした活動への転換(1957~1965年)

国際的に知名度が高かった評論家・画商のミシェル・タピエが来日した際に、具体美術協会との交流が始まりました。当時のフランスでは作家自らの強い感情をキャンバスに表現する前衛絵画活動が盛んでしたが、これを「アンフォルメル」(非定型)と名付けたのがミシェル・タピエはでした。タピエが具体美術協会を日本におけるアンフォルメル活動だと紹介したことにより、具体美術協会の海外における知名度が一気に高まったのです。

一方で、具体美術協会はアンフォルメルとのつながりを深めることにより、それまでの絵画以外の先鋭的な芸術活動から離れ、前衛絵画中心のグループになりました。

大阪万博をはじめとした華々しい活動と突然の終焉(1965年~1972年)

大阪の中之島(今の三井ガーデンホテル大阪プレミア)に吉原が保有していた土蔵を改装して設立した展示場「グタイピナコテカ」(カバー画像参照)を中心として、グループの活動は絶頂期を迎えました。1970年には大阪万博に参加し、そのうち3日間は「具体美術まつり」を開催しました。これはお祭り広場でさまざまな前衛芸術を披露するというもので、そうとう注目度も高かったそうです(知名度の高い具体美術協会を起用することで、万博をさらに盛り上げようという万博協会の思惑もあったのでしょう。また、吉原製油社長であった吉原治良が、関西経済界の要請にこたえたという側面もあったのかもしれません)。

しかし、1972年に吉原が急逝。その1か月半後には具体美術協会は解散となりました。

絶頂期の裏で続出した会員の脱退

芦屋市立美術博物館には、具体美術協会の詳細な年表も展示されていました。興味深く読んでいたのですが、1965年以降、もっとも具体美術協会の活動が波に乗っていたはずの時期に、初期の中心メンバーを中心に脱退者が続出していることに気づきました。このあたりの経緯については詳細が述べられていませんでしたが、ネットで検索するといろいろな事情があるようです。

金山昭、田中敦子

先ほどの「電気服」を制作した田中敦子とその夫金山昭は、1965年に具体美術協会を脱退しています。この経緯については、下記のような記載を見つけました。

金山が1965年に具体を退会したのは、もちろんこのような吉原の志向との食い違いに端を発するが、より具体的な原因は、田中敦子に対する評価の相違と、吉原と田中の間に生じた確執による田中の体調悪化であった。

体に変調をきたすほどの確執とは相当なものですが、その後も「退会時は制作もままならなかった状態の田中は、金山の献身的な支えを得て1960年代後半、具体時代に勝るとも劣らない充実した時期を迎え」と書かれていることから、少なくとも脱退直後は相当ひどい状態に陥ったようです。

嶋本昭三

具体美術協会の創立メンバーであり、その後も中心メンバーとして活動した嶋本昭三は、解散前年の1971年に脱退しました。この経緯については、本人のインタビューがネット上で閲覧できます。

「タブローもやったらいいけど、タブロー以外ももっとやりはったらいい。なぜかなあ」と。その頃は分かりませんでした。ところが、あとで、今になって思ってみると、先生の方は、あまりそういうのには自信を持ってはらなくて、むしろタブローであれば先生は具体の若者には負けないという。せやけど、新しいいろいろ、そういうパフォーマンスなんかなってきたら、若い方が新しい感覚持ってるのでね。

つまりは、アンフォルメルの影響を受けて平面絵画に傾斜した具体美術協会に対して、パフォーマンスなども手掛けたい嶋本昭三は方向性の食い違いが発生したということでしょう。そして、先生(吉原)は平面絵画以外には自信がないから、具体美術協会がその方向に進むのを許さなかったとの推測が述べられています。

村上三郎、元永定正

長らく具体美術協会の中心メンバーとして活動した村上三郎、本永定正も、解散前年の1971年に脱退しました。この経緯については、元永定正本人のインタビューが閲覧可能です。

やっぱり仲間がもう、うまく行かなくなってきたっていう感じが、したんやね。せやから、「そういう会はもう嫌やなあ」と思ったんやけれども。三ちゃんなんかもそうやと思うねん。もう嫌やさかいに、「辞めや」って言って辞めたんや。具体はやっぱり、長いことやってるさかいに、大きくなってきて、みんな個性が出てきたんちゃうかな。仲間やのに、心が全然違うようになってきたって思ったんやな。やっぱり、個人が出てきたんやわ。逆に言うたら、治良さんの力が弱くなってきてたんとちがうか。ほんで、会員が増えたさかいに、「なんやしょうもないな」って思う気持ちもあって、最初の気持ちがだんだん無くなってきてたんかなあ、と思うな。

文中の「三ちゃん」は村上三郎のことを指します。そもそもの発端は、万博の会計に関するごたごたにあったようなのですが、根底には具体美術協会が肥大化して中身が変質したことに対する思いもあったのでしょう。

全体として

もともと先鋭的な芸術集団としてスタートした具体美術協会は、アンフォルメルとのつながりにより知名度を向上し、いつのまにか権威をまとった古い集団に変質してしまったように見えました。具体美術協会を設立した当時、吉原はまだ40代でしたが、彼も具体美術協会とともに年を経ることにより老いていくこととなります(嶋本のインタビューはそれを表しているように思います)。

パトロンである吉原が亡くなったとはいえ、彼の死後わずか1か月半で具体美術協会があっさりと解散してしまったというのは、協会の活動がすでに行き詰っていたことも影響していたのでしょう。

これは、残念ながらよく見られる「かつての若手による先進的な集団が、いつのまにか自らが対抗していたはずの権威集団に成り代わってしまう」という現象のように見えました。

プレートテクトニクスと地学団体研究会

ここで思い出したのは、15年ほど前に読んだ本です(リンク先は新装版ですが、私が読んだのは初版です)。

これは、欧米では1970年代に定説となったプレートテクトニクスが、日本で大幅に受容が遅れたことについて、その原因を考察したものです。

1970年代の地学会では地学団体研究会という集団が絶大な勢力を持っていたのですが、この集団はプレートテクトニクスを強く拒絶したことから、日本では長らくプレートテクトニクスが受容されなかったとのことです。そして、地学団体研究会はマルクス主義の影響を強く受けていたのですが、プレートテクトニクスがマルクス主義とは相反するものであり、対抗する地向斜造山論と呼ばれる理論がマルクス主義と親和的であったことが、プレートテクトニクスの受容に遅れが発生した主たる原因だったそうです。

つまりは、ロシアにおけるルイセンコ学説と同様で、政治的イデオロギーが科学的理論の受容に影響を与えたという、極めて非科学的な(しかしながら世の中ではよくある)ことが起きていたということのようです。

(ルイセンコ学説については、下記ページが簡潔にまとまっています)

当時、多くの科学者達がそんなルイセンコの様々な学説を否定した。なぜなら、彼の主張が科学的なものではなく、マルクス主義という思想が基礎にあったからだ。しかし、スターリンはじめソビエトの政治中枢は「共産主義的である」とルイセンコを支持した。彼の学説に反対する常識的な科学者達は排斥され、ルイセンコは党内で権力を獲得した。ソ連国家は学問的には無能であった彼に農業政策を任せたのだが、思想ありきで考えられた政策のためソ連全土で農地は荒廃してしまった。この失敗を、農民達が「反マルクス的」「ブルジョア的」だったからだとし、多くの農民が収容所送りとなった。

もともと地学団体研究会は、かつて大学教授が絶対的な権限を持っており、学生が自由にテーマを選べなかった時代に、民主的な研究を望んで若手研究者が立ち上げた団体でした。しかし、彼ら自らがいつのまにか権威となり、その性質は大きく変容してしまったのです。

中学・高校の元地学教諭の山賀進さんは、この本の書評にて下記のように書いています。おそらくは、当時の地学団体研究会の活動を間近で見聞する機会をお持ちだったのだと思います。

地質学界の民主化を求めていたはずなのに、40歳定年制を引いていたはずなのに、私が学生のころは既に、幹部(故井尻正二氏たち)への個人崇拝、またなし崩しの定年延長など、目を覆いたくなるような状況にあった。そしてそれらに無批判に加入する人たちがまだ多くいた。

井尻氏は日本共産党の科学哲学部門のトップでもあったはずで、こんな教条的な人(スターリン批判もできない人)がトップでは共産党も大変だとも思った。

既に当時のトップの多くは鬼籍に入った。だがその伝統は続いているようだ。つまり、過去の己(プレートテクトニクスに対する態度)を批判的に検討することなく、逆に歴史を改ざんしようとしている(反対したことなどない=組織で機関決定したことでないことは確かだろうが、有力幹部の意向を無視できない団体の体質が見事に反映されていた)。歴史はこうして作るというのが、彼らの「歴史法則」なのか。

地学団体研究会の歩んだ道も、具体美術協会とよく似ているように思えます。もともとは、旧態依然とした状況に飽き足らない若い人々が集団を立ち上げたのに、いつの間にかかつての若い人々が権威を得て、自分たちが敵視していた集団と入れ替わってしまったのでしょうか。

TikTok書評家への批判事件

そういえば、ちょっと前にTikTokで書評活動していた人を、本職の書評家が批判してプチ炎上するという事件がおきたのも思い出しました。

この書評家も、私の記憶が正しければもともとは権威ある作家や出版社により密室で審査される既存の文学賞などに対抗して、民主的な投票による文学賞を立ち上げるという活動をなさっていたように思うのですが。

私もある程度年を取って、かつて若かった人が時間がたつと年を取るというのを、実感を持って理解するようになりました(若いころから知識としては理解していたのですが、本当にそういうことが起きるというのを同時代的に体験すると、理解度が全く違います)。先人たちも歩んできた道を、我々も歩もうとしているように思います。

芦屋市立美術博物館について蛇足

なお、芦屋市立美術博物館については、2004年に費用削減のために休館しようという計画が持ち上がったり、2010年には指定管理者制度の導入を巡って学芸員が全員退職したりと、危機を乗り越えてきた施設のようです。交通の便が悪いのと、あと収蔵物が一般受けしないこと、そして規模が小さいことがどうしてもネックになるように思います。私としては、なんとか継続してほしいとは思いますが…。

(参考)

芦屋市立美術博物館の存続問題に関する美術評論家連盟の声明書

https://www.aicajapan.com/wp/wp-content/uploads/statement_2004.pdf

芦屋市立美術博物館の存続問題に関する声明書について

https://www.aicajapan.com/ja/no20kajiya04/

芦屋市立美術博物館の売却・休館問題

https://artscape.jp/artscape/exhibition/curator/my_0401.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?