ChatGPTのTeamsプランに移行した話

はじめに

MIERUNEでCTO(Chief Technology Ojisan)を務めている井口です。MIERUNEでは生産性向上の観点から、希望者はChatGPTの有料プランを会社負担で利用できることとしました。2023年5月に開始した制度ですが、希望者とはいえ現在はほぼ全員が利用している状況です。

この度、長期的に全社利用していくこととしTeamプランに移行しました。本記事はそのレポートとなります。

導入にあたって

生成AI活用は組織の生産性に大きな効果をもたらしますが、セキュリティリスクを考慮しなければなりません。入力データが学習に利用されてしまうと、予期せぬ情報漏洩に繋がります。そこで、導入にあたっては生成AI全般を利用する際の社内ルールを設定しました。

・生成AIは生産性を飛躍的に高めるため、トレンドへのキャッチアップのためにも積極的に利用しましょう。

・外部のAPIを利用するツールであるため、個人情報・機密情報は入力しないでください。

サービスが利用規約でデータの保護を謳っていても、設定で学習をオプトアウトできたとしても、機密情報を入力してしまえばリスクは生じます(特に後者は設定ミスもあり得る)。ゆえに、「そもそもセキュアな情報は入力しない」ことをルールとして定めています。このようにリスクを考慮・回避したうえで、生産性向上のため・技術者集団としてトレンドのキャッチアップのため、生成AIの利用を推奨しています。

ChatGPTの導入効果

本記事の執筆時にもChatGPTを活用していますし、恩恵の大きさは最早言うに及ばないかもしれませんが、導入による効果について社内にアンケートをとってみたところ、以下のような回答が得られました。

・品質の平準化:初めて扱うような技術であっても、一般論・集合知に沿って開発を進めやすい

・心理的安全性が担保された質疑応答:相手がAIかつジェントルなパーソナリティなので、どんな質問でも投げかけやすい。さらに深掘りしたい時にも他メンバーに質問しやすくなった。

・非エンジニア職によるローコード開発:バックオフィスのメンバーがChatGPTの補助を受けながら、Google App Scriptを書いてスプレッドシートの処理を自動化できた

・ちょっとした画像生成

・ダミーデータの作成

・社内大喜利のネタ出し…

ChatGPTの導入効果を定量的に把握することはなかなか難しいのですが、今や社内では「当たり前」の道具となっており、今後も利用し続けることに疑問はありませんでした。

Teamプランの登場

ChatGPTには組織プランがなかったため、社内導入以来これまで、メンバーが個人アカウントを作成し、会社が払い出したクレジットカード番号で決済するという手法を取らざるを得ませんでした。ところが2024年に入りTeamプランが発表されました。

これにより、Team(=ワークスペース)を作成し、メンバーを招待することで以下のような恩恵が受けられます(ChatGPTで作成)。

高度なモデルとツールへのアクセス:

GPT-4(32Kコンテキストウィンドウ付き)

DALL·E 3(画像生成AI)

高度なデータ分析ツール

ブラウジング機能(ウェブから最新情報を取得)

画像と音声の入出力

チームコラボレーション機能:

チーム専用の安全なワークスペース

カスタムGPTの作成と共有

管理コンソールを用いたユーザー管理

厳格なデータセキュリティ(データや会話内容がモデルのトレーニングに使用されない)

料金:

年払いの場合、1ユーザーあたり月額25ドル

月払いの場合、1ユーザーあたり月額30ドル

早期アクセスと利用制限の緩和:

新機能や改善点への早期アクセス

メッセージ上限数の引き上げ

個人プランが20USD/monthであるため、費用は増えるものの、それを賄うメリットがあると判断したため、Teamプランへの移行を決定しました。

Teamプランを導入…しかし落とし穴がある!

Teamプランへの移行にあたり、現行の個人プランは全て解約する必要があります。社内全体に期日までの解約を周知しました。解約忘れが少し怖かったりしましたが、おそらく全員が予定どおり解約してくれました。万一、忘れがあったとしても、支払いにUPSIDERのクレジットカード番号を利用していたため、それを無効化しそのリスクも回避出来ました。

解約完了後、Teamプランを契約しました。利用開始までの手順は以下になります。

プラン変更画面でTeamプランを選択する

ワークスペースの作成を求められるので、名前を決める

プラン・seatの数を選択する

プラン:月払いor年払い

seatの数:2人以上の任意の数(後述)

メンバーを招待する

メールアドレスで招待できる

owner/admin/memberで権限が区別される

CSVによる一括登録が便利。以下のようなCSVを作れば一気に招待出来る(ChatGPTに作ってもらった)。

hoge@nicedomain.co.jp,owner

fuga@nicedomain.co.jp,admin

fooo@nicedomain.co.jp,member

メンバーがワークスペースにログインすれば招待完了

年払いプランの落とし穴

筆者が導入の手続きを進めたのですが、①あくまで「希望者」であるため、総人数が確定しない②年払いプランは途中でseatを減らすことは出来ないが増やすことは出来る、ということから、年払い2seatsという内容でTeamプランを開始しました。

招待した約30人全員が利用しようが、勝手にシートが増えていくのだろうと想定していたのですが、これは半分正しくて、半分間違っていました。

https://help.openai.com/en/articles/8792536-manage-billing-on-the-chatgpt-team-subscription-plan

上記によれば、「購入したseatの数の2倍の人数までをTeamに追加出来る」「購入済みseatsの2倍に到達した場合はサブスクリプションが更新される」と記載があります。この「更新」タイミングがミソで、サブスクリプションの更新は1日に一度だけ実施されます。つまり、2seatsで開始した場合:

1日目: 2seats購入 (そして4人が座っている状態)

2日目: 4seats購入(サブスクリプションが更新される。8人まで座れる)

3日目: 8seats

4日目: 16seats…

日当たりの最速のseats増加率が2倍であるため、2seatsで開始した場合30人を賄うまでには4日程度かかることになります(4日目に16seats購入でき、その2倍が座れるため)。なので今後Teamプランを利用開始される方には、最初から想定利用人数の半分以上のseatsを購入することをお勧めします。

(同じ問題に直面している人がそれなりにいる模様)

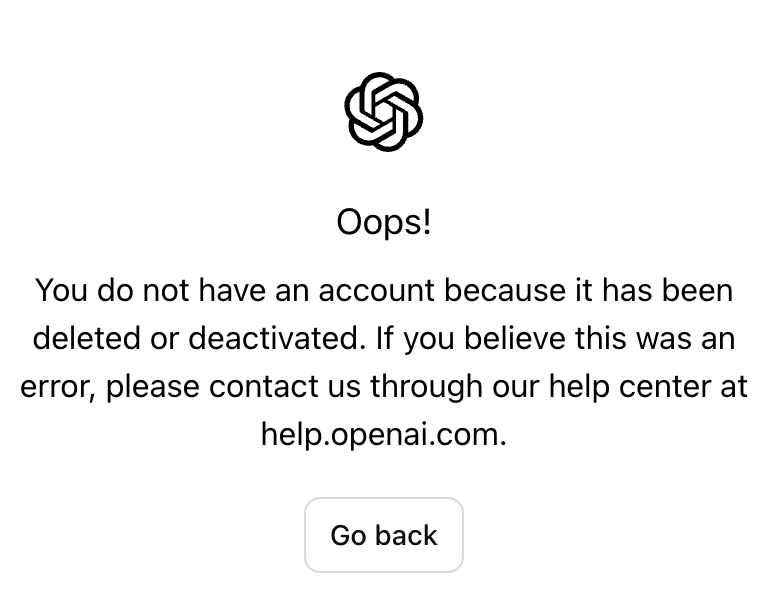

一度退会したメールアドレスは利用できない

この手のサービスの「組織」のメンバーは大抵、社用メールアドレスを利用して統一的に管理すると思います。今回のケースもそのつもりでしたが…

現状、復旧はできないようでした。代わりのアドレスを利用することで対処しましたが、これから組織で導入しようとする場合、注意が必要です。

Teamプラン移行後

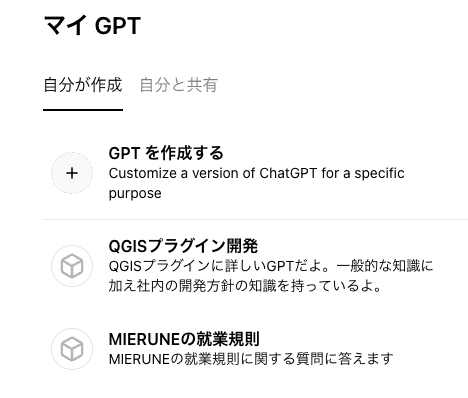

Teamプランのメリットは前述したとおりですが、最大のメリットはマイGPT(GPTs)をワークスペース内で共有出来ることでしょう。

まだ使い込めていないのでお試し導入といったところですが、社内ナレッジをPDFなどで入力するだけでGPTをチューニング出来るのは、さまざまな利用用途を想像出来ますね。一方、セキュリティの観点では、なんでも入力するわけにはいかないというトレードオフもあります。

また、そもそもドキュメンテーションされていなければ入力しようがありませんし、ある程度論理的な文章でないと解釈に影響が出るかもしれません。ゆえに、ドキュメンテーションが生成AIの有用性を高めると言えます。社内ナレッジの明文化のモチベーションが高まりますね。

終わりに

この1年で、MIERUNEでは生成AIは「当たり前のもの」となりました。他にも生成AI関連では、ChatGPTのほかGitHub CopilotやCodeRabbitを全社導入しています。生成AI系のサービスは一般的なSaaSと比べ費用は高めですが、上回るリターンが得られるであろうという判断で、導入を決定しています。

MIERUNEは位置情報技術というニッチなフィールドで価値を提供する組織です。生成AIの力を、我々が持つ専門知識と組み合わせることで、お客様により大きな価値を提供してまいります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?