とやまの見え方・風呂桶のこと

よく出かけるスポーツ・センターに広い浴場があります。洗い場は、壁に向かって、右から左へ十人がずらりと横一列に並んで座る配置です。

椅子に座ると、目の前に一人ずつの鏡があり、その右横の上に各々専用のシャワーも設置してあります。取り外しても使え、栓を一度押すとお湯が噴出し、一定時間が経過すると自動的に止まり、流しっぱなし防止の節水型です。

洗い場の難点は、隣の人との間に仕切り壁がなく、間隔がやや狭いことです。

先日、右から二番目の席だけ一つ空いていたので椅子に座りました。

さて、体を泡だらけにしてシャワーを手に取って流し始めたら、右隣の年配の男性が、私に向かってブツブツ言います。

聞き返すと、私が手に持っているシャワーのお湯が飛び散って体にあたるから、注意しろとのお叱りです。「こりゃ失礼しました」と謝ってみたものの、このシャワーは、一度栓を押すと一定の時間が経過するまで止まらない仕組みです。見渡すと私の周りは、程よい間隔で止まっていますが、私のは、なかなか止まりません…。ようやく止まりました。

残りの泡を全部流そうと、もう一度栓を押して体に当てましたが、案の定、右の男性は不機嫌です。左の男性も、不機嫌な顔をしているような気がします。

どうも、わたしのシャワーは、他よりも長いばかりか、明らかに水勢も強いのです。だいぶん前のこと、手から落として、シャワーが逃げ回るウナギみたいになって困ったことがありました。今回は慎重に握りましたが、どうして私のシャワーだけこんなことになっているのだろう、と考えているうちに、うっかり頭にシャンプーをつけて泡立ててしまいました。

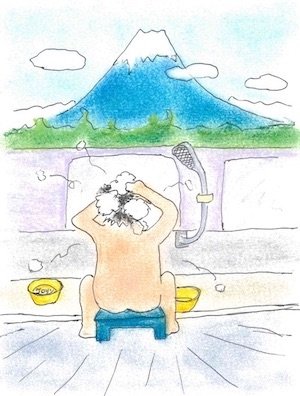

さあ、どうする。もう一度シャワーを使うか…、名案が浮かびました。シャワーはやめて風呂桶にお湯を満たし、それを頭からかぶれば良いじゃないかと、しっかり両手で持ち、頭上に差し上げ4、5回かぶりましたが、お湯は飛び散ります。

男性はまた不機嫌な顔です。そして、「シャワーで頭を洗うときは、こう使うんだ」と、わざわざ私に話すと、自分のシャワーを鏡の右上部に固定し、さらにそれを右に向け、そこへ自分の頭を近づけて、洗ってみせるのです。

しかし、彼のシャワーの水勢は程よく弱いし、程よく止まる。何よりも、彼は洗い場の一番右端だから右隣には洗い席はなく、他人にお湯をかける心配がない。

しょうがないや、と風呂桶を眺めるうちに、こんな記述を思い出しました。同じ日用の物品でも日本の西と東では形状が違う、という蘊蓄本です。

意外なことに、銭湯の風呂桶の大きさも関西のほうが小さいのだそうです。

それも、関東では体を洗ってから湯船につかるが、関西ではまず湯船で体を温めてから体を洗うので、風呂桶を使って湯船の湯を汲んで体にかける「かかり湯」をするため、大きな桶だと重くて使いにくい、またお湯が勿体ないという理由から、関東のものよりも小さくなっているらしい。

そして、〈銭湯における風呂桶の代名詞とも言える「ケロリン桶」も、関東用と関西用ではサイズ違いで作られて〉いるのだそうです。

ケロリンとは、言うまでもなく“薬の富山”の鎮痛薬の代表的なブランド名です。黄色い風呂桶の底にくっきり書いてあることは皆さまご存知のとおり。

そこで思うに、私が使った風呂桶は、確信はないけど、関東風の大きな桶で、頭からかぶるには不向きだったらしい。

(引用参考文献) 『くらべる東西』おかべたかし文、山出高士写真 リーブルテック 2016年7月刊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?