謎の建物の正体を追え!中之島の古城病院③燃え上がる王宮・初代と2代目

初回の記事投稿からひと月と少し。

お手持ちの資料や古い地図から大阪回生病院の姿を探して下さる方もいらっしゃって大変嬉しい気持ちになりました。病院の関係者でもなんでも無い者達ですが、少しでもこの建物に思いを寄せてくださりありがとうございます。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

さて、大阪回生病院は堂島時代に初代、2代目、3代目とその姿を変えていきます。

設立由来が分かったのち、私と田んぼ氏は古本屋や絵葉書を扱う店舗、オークションなどから回生病院に関するものを少しずつ探し集めました。

沿革史にはほぼ全ての時代の建物の図面と、内部の様子が書かれています。合わせて読むとまるで院内を実際に歩いているかのような錯覚に陥っていきます。

もともと私達が惹かれたのは3代目の外観でしたが、それ以前の本館のつくりも興味深く、消失に至るまでの経緯もまた劇的で胸を打つものがありました。

今回は入手した絵葉書資料と田んぼ氏の現代語訳と共に、初代・2代目本館について読み解いていきたいと思います。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

・初代本館

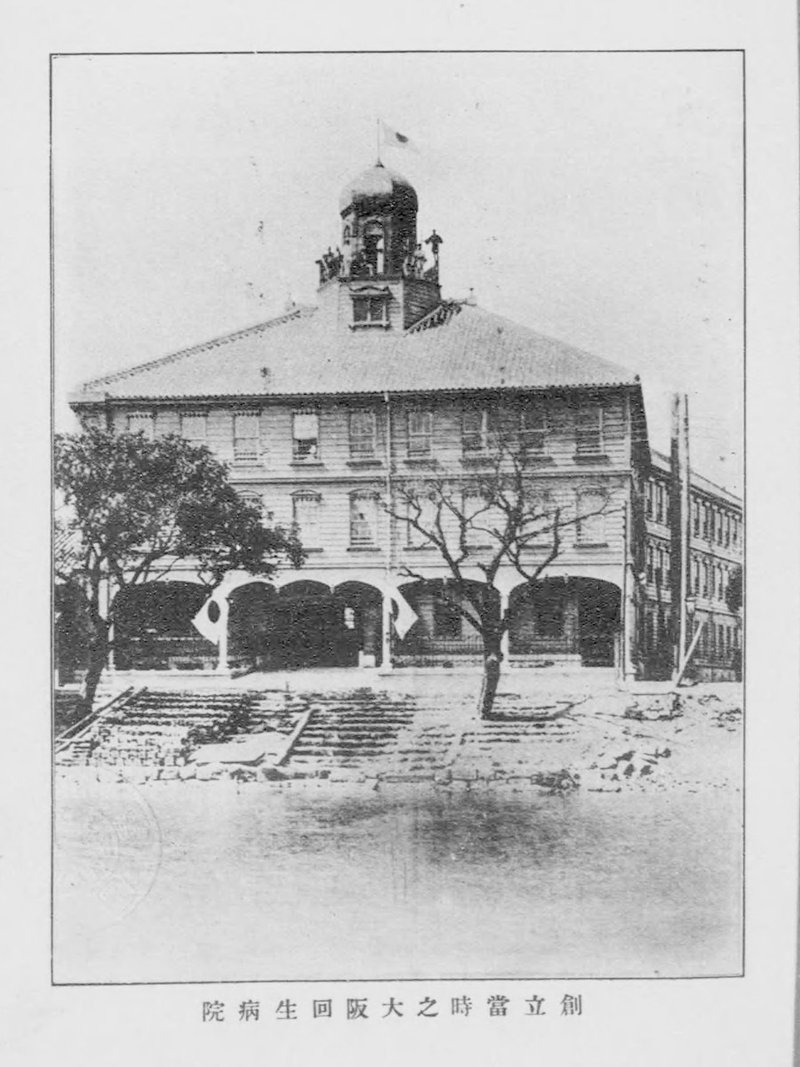

創立当時の大阪回生病院 (国立国会図書館デジタルコレクションより)

前回記事中でも紹介した初代本館(明治33年竣工)。

やはり何といっても六角形の高塔・天心閣が特徴的な下見板張り木造3階建です。

この時代の病院の入り口は建物の南側、堂島川に面していました。玄関まわりは柱と浅いアーチで構成されたアーケードになっており、水陸どちらの経路からも来院出来るつくりになっています。

設計は第四師団の建築技師・芳賀靜雄。軍医であった菊池篤忠初代院長との縁で設計を引き受けました。

以下リンクにて建築概要と内部の様子を見ていきましょう。

◎大阪回生病院 初代本館 (1900年竣工) -

ryugamori https://ryugamori.hatenablog.com/entry/2020/07/25/210934

明治中後期の産業革命のさなかで、回生病院は蒸気機関2基を主な動力源として導入していました。ここが私立病院と言う事を考えると設備面の充実度合に驚きます。民家と接する面にレンガの防火壁を築いていたことも注目すべき点でしょうか。

内部の細かな意匠については記述がありませんでしたが、ほとんどの病室が畳敷きで床の間・押し入れを備えた立派な病室だったようです。特等室の存在にも想像が膨らみます。

この初代本館の建物が失われてしまったのは明治42年7月31日。同年2月に木造3階建三角屋根の塔屋を持つ西病棟が増築されてから、半年も経たないうちのことです。

当時大阪の北区一体が焦土と化した恐るべき火災、「北の大火(天満焼け)」が原因でした。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

・北の大火(明治42年7月31日)

火災が発生したのは午前4時頃、メリヤス工場からの出火でした。当初は火元が1.2km程離れていた事もあって、回生病院の職員たちは昼までは通常業務を行っていたようです。道路を挟んで隣に大阪控訴院2代目が建っており、病院の緊急時避難場所はその控訴院の前庭とされていました。

焼失前の大阪控訴院2代目と回生病院

(国立国会図書館デジタルコレクション「写真画帖 大阪の大火」より・左下)

しかしながらこの日の風の強さは火の勢いをどんどん加速させていき、病院の600mほど東にあった堀川を越えて、いよいよ控訴院のある老松町に到達します。

病院の沿革史にはその壮絶な1日の事が記されています。

・北区大火(大阪回生病院沿革史より) -

ryugamori https://ryugamori.hatenablog.com/entry/2020/08/29/224829

❝北西の隣家は梁も柱も落ちて既に焼き尽くされていた時、本館は独り火の海の中に高くそびえ立ち、見ていた者に類焼を免れたかとさえ思わせたが、北東に位置する一大建築・大阪控訴院および地方裁判所もついに猛火の襲うところとなった。黒煙がもうもうと立ち込め、幾百幾千の炎王が同時に狂奔するかのごとき様相となった午後6時30分頃、本館北東の隅に黒煙が上がり、紅蓮の劫火が閃くのを見た。❞

(大阪回生病院沿革史 現代語訳より抜粋)

この絵葉書はまさに2代目控訴院から黒煙が立っている時のものです。

対岸の様子を見守る人々、そして左端には初代本館の姿が見切れています。まだ玄関部の柱もしっかりと確認できますが、恐らくこの後間もなく類焼してしまうのでしょう。

こちらは大江橋からおさめられたもの。人垣の向こうに初代本館と竣工したばかりの西病棟を確認することが出来ます。看護婦と思われる人の姿もありました。菊池初代院長はじめ職員の奔走によって患者たちの避難が済んだ後の事です。

日没まで火勢はとどまる事無く、長い時間堂々と耐えていた回生病院にもついにその時がきてしまいます。

❝夕日がまさに西へ沈もうとする時、堂島川以北の天地は立ち込める黒煙に閉ざされ、本館三階建ての堂々たる建築はみるみる燃え上がる王宮と化し──その光景は一幅の絵画のようでもあった──ほんの僅かの内に、あまりにも痛ましい残骸を残すのみとなった。それを見ていた者はみな茫然自失し、思わず涙を流して静かに泣いたのであった。 ❞

(大阪回生病院沿革史 現代語訳より抜粋)

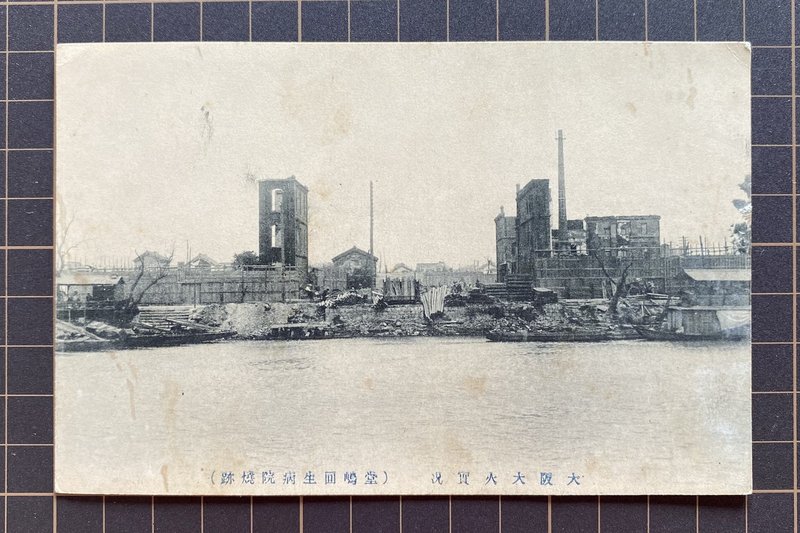

焼失後の大阪控訴院2代目と回生病院

(国立国会図書館デジタルコレクション「写真画帖 大阪の大火」より)

当時、絵葉書は速報性・伝達力の高いメディアとして好まれました。北の大火についてもその状況をより広範囲に伝える為、多くの絵葉書が残されています。これはその中で回生病院跡をおさめたものです。

焼け落ちた病院跡にはあのレンガの防火壁だけが残されていました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

・2代目再建へ

大阪ホテルや偕行社への避難により、幸い院内で死傷者を出す事はありませんでした。

本拠地を失った職員一同、そして院長はすぐに病院の再建に向けて動きます。北の大火の翌年明治43年、まずは10月に西病室が再建されました。

そして追って12月、2代目本館が竣工したのです。

2代目本館(大阪回生病院70年史-最近10年のあゆみ-より)

この外観写真によって、初めて古城のような外観をとったのは2代目本館の時だった事が分かりました。

設計者は日高胖。中之島図書館の両翼・増築部分を設計担当したほか、当時多くのアール・ヌーヴォー建築を手がけていた建築家です。

日高は2度の欧米視察を経験しており、国際的な目線を持って設計業務にあたっていました。

これはあくまで推測ですが、明治41年~42年時の視察で目にした欧米の建築の意匠に感銘を受け、それが2代目本館の外観に表れた可能性もあります。本当に欧州の古城がモデルだったとしたら何とも浪漫のある話です。

以下リンク、建築概要と内部の様子の現代語訳です。

◎大阪回生病院 2代目本館(1910年竣工) -

ryugamori https://ryugamori.hatenablog.com/entry/2020/08/29/224854

初代から大きく変わったのは外壁が板張りではなく、セメント入り漆喰塗になった事。また病院の玄関位置も南から東南角に変更しました。

病院の内部には大広間、そしてガラス張りの天井が現れます。特等室の定義も「通りに面した病室」と分かりやすくなりました。

当時最先端の技術であった国産エンジンを導入するなど、設備面の向上も見られます。

病院のイメージはぐっと明るくなり新しい匂いで満ちていくようです。

ところが何とも悲運なことに、この2代目本館はたった4年で再び焼失してしまいます。大正2年12月の事です。

地下機関室より出火したと言う事以外、火災の原因は不明でした。

西病室は類焼せずに残り、死傷者を出すこともありませんでしたが、再出発した矢先の出来事による職員達の悲嘆は並々ならぬものだったと思われます。

それでも、菊池初代院長は病院の再興を諦めませんでした。

そうしてついにあの絵葉書の3代目本館が完成したのです。

次回につづく。

(本文:りせん、現代語訳:田んぼ氏)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?